1. 引言

土地是人类赖以生存和发展的基础,其可持续利用问题已经成为了全球发展关注的重点 [1]。21世纪以来,随着经济的发展和技术水平的提高,人类对土地资源的开发利用范围越来越广,土地利用的程度不断增加,土地利用效益得到了显著的提高,但与此同时,也造成了生态环境的不断恶化,严重影响着土地资源的可持续利用 [2]。因此,土地利用与生态环境的关系日益受到国内外学者的关注。文献 [3] 研究了土地利用变化对生态环境以及土地拥有者的影响机制;文献 [4] 研究了土地利用对环境中生物的影响;文献 [5] [6] 对土地利用与城市化的耦合进行了研究,研究表明耦合度稳步增长,不同的区域之间有着比较明显的差异;周卫东等 [7] 对临夏州土地利用与生态环境的耦合协调关系进行了评价;朱丽 [8] 基于3S技术对多伦土地利用与生态环境耦合进行分析;已有文献大多是针对同一发展类型市县土地利用与生态环境耦合关系进行研究,对于资源转型城市区域土地利用与生态环境的协调发展研究较少 [9]。针对社区理论将居住空间组织形式向邻里模式回归,人的尺度和人控制环境的范围和认知能力会限定居住空间规模 [10]。城乡用地和农村居民点在对湿地变化的影响中应具有通性。本文将以滨州市和东营市为代表,定量地通过1973~1980、1980~1990、1990~2000、2000~2010和2010~2018这五个时间段内城乡用地和湿地在空间变化上的特点,研究黄河三角洲城乡用地的扩展和湿地利用的关系,进而资源转型城市区域合理利用土地提出建议。

2. 研究区概况与研究方法

2.1. 研究区概况

长江三角洲、珠江三角洲和黄河三角洲是中国最大的三个大河三角洲。长江三角洲和珠江三角洲的发展已经逐步趋于完善,而黄河三角洲的重要性却随着生态问题的严峻逐渐凸显。2009年颁布的《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》使黄河三角洲的发展上升为国家战略,成为国家区域协调发展战略的重要组成部分。如果说,珠三角、长三角是我国工业化进程中发展模式的典型代表,那么将环境保护放在突出位置的黄三角将成为我国今后高效生态经济的样板。黄三角地区位于117˚31'~119˚18'E和36˚55'~38˚16'N之间,地处渤海湾南岸和莱州湾西岸,北靠京津唐经济区,南连山东半岛开放城市,西起套尔河口,在山东省垦利县注入渤海,主要分布于山东省东营市和滨州市境内,与朝鲜半岛、日本列屿隔海相望。黄河三角洲是一典型扇形三角洲,地势低平,属河流冲积物覆盖海相层的二元相结构,西南高,东北低,微地貌形态复杂。该区域土地资源优势突出,地理区位条件优越,自然资源较为丰富,生态系统独具特色,产业发展基础较好,具有发展高效生态经济的良好条件。本文主要研究位于山东省东营市和滨州市境内黄河三角洲地区,总面积17,038.02523 km2,共四区九县,一级类六个,二级类二十二个。现状下,城乡用地面积占总面积的24.26%,湿地面积占总面积的12.85%。

2.2. 数据源及城乡用地和湿地信息提取

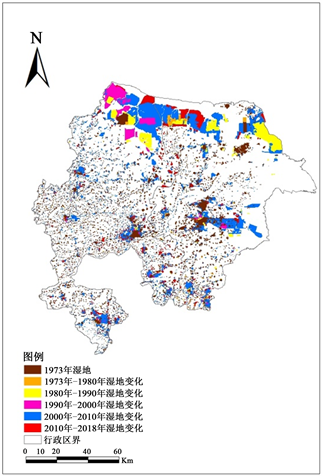

以滨州市和东营市行政区域为界,以城乡用地和湿地为研究对象,采用的数据包括滨州市和东营市2018年、2010年、2000年、1990年、1980年和1973年的土地利用现状图,该数据由TM影像解译得到,数据精度较高。城乡用地信息和湿地信息的获取主要采用监督分类法中的最大似然法和人机交互目视解译法对遥感影像进行处理,对处理好的分类图矢量转换后,作为研究要分析的基本数据源。土地利用类型主要参照第二次全国土地调查相关分类标准,城乡用地包括51、52和53,湿地包括41、42、43、45和46,将不同地类编码的的地类从影像中提取与合并,并建立城乡用地扩展与湿地利用变化数据库。城乡扩展的相关信息主要通过叠加的方式来提取,1973年~2018年黄河三角洲城乡用地扩展和湿地利用变化如图1、图2所示。

Figure 1. Expansion and distribution of urban and rural land

图1. 城乡用地扩展分布

2.3. 指标选取

对城乡用地扩展和湿地利用变化的研究,主要指在研究时段的起止之间探究城乡用地和湿地在数量结构上的特点和变化,从而总结出相关规律,以便利用规律更好的为我们生活服务。经过文献阅读综述,选取以下几个指标来进行分析。

2.3.1. 扩展强度指数

城市扩展强度是指某空间单元在研究时间之内的城市土地利用扩展面积占总面积的比例 [11]。主要指示城乡用地扩展状况相对于研究区的强弱程度,公式为:

(1)

式中UII是城市扩展强度指数;Ua、Ub为起止时相城乡用地数量;TLA为研究单元土地总面积T为研究时段的时间跨度。在本研究中,由于数据间隔不同,T取值也不同。按照张予的UII划分标准 [12],大于1.92,高速扩展;1.05~1.92,快速扩展;0.59~1.05,中速扩展;0.28~0.59,低速扩展;0~0.28之间,缓慢扩展。

2.3.2. 景观指数

景观指数不仅定性分析了不同类型、不同尺度的景观格局结构,更重要的是以数据的形式对景观结构和景观生态过程的内在联系定量化进行表达,让人们可以更好地理解生态景观的功能与过程 [13]。针对黄河三角洲景观格局的特点,选择具有代表性、易于量化、便于获取又能说明南昌市景观格局状况的指数进行分析,本文仅选取了紧凑度和分维度。

紧凑度指数 [14] :紧凑度越大形状越趋于圆形,即发展空间布局愈加合理,最大紧凑度为1。

(2)

式中A为总面积/m2,C为斑块轮廓周长/m

分维数 [14] :衡量景观中斑块形成的复杂程度,其值在1~2之间,越靠近1斑块形状越简单,越靠近2斑块形状越复杂。

(3)

式中A为总面积/m2,C为斑块轮廓周长/m。

2.3.3. 重心转移指数

描述城乡用地和湿地几何重心的转移距离和角度状况 [15]。

公式为 [10] :

重心坐标:

(4)

(5)

重心转移距离:

(6)

重心转移角度:

(7)

(8)

式中xt、yt分别为t时相城市用地重心坐标;xi、yi为第i块城市用地的几何中心坐标;Cti为第i个片区面积;Lt + 1表示从t到t + 1时期地理单元空间重心转移距离;at + 1表示从t到t + 1时期地理单元空间重心转移方向与正东方向夹角。

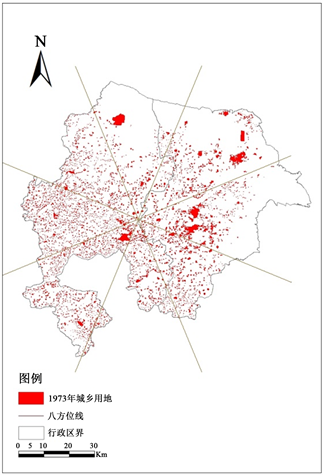

以1973年黄河三角洲城乡用地和湿地的几何中心为交点,交点经纬度分别为为37˚29'36''N、118˚06'22''E和37˚45'18''N、118˚34'34''E,大概位于滨州市滨州区前胡家村和东营市利津县林家屋子,以此两质点划出4条线,把平面空间划分8个方位,分别为正北、东北、正东、东南、正南、西南、正西和西北(图3、图4),利用扩展方位指数研究不同方位的城乡用地和湿地变化状况。扩展方位指数反映了城乡用地扩展和湿地利用在某段时间某一方位上发展的概率,即城市用地在某一方位增长的可能性大小 [16]。

公式为 [10] :

(9)

式中OPi为从t1到t2时段的di方位比重;di St2为di方位上t2时刻的面积;di St1为di方位上t1时刻的面积;St1为t1时刻的区域总面积;St2为t2时刻的区域总面积。

Figure 3. Eight directions of urban and rural land

图3. 城乡用地八方位示意

3. 结果分析

3.1. 城乡用地扩展速率和湿地变化速率

通过对城乡用地数据分析及统计得出(表1):1973年~1980年黄河三角洲城乡用地面积增长百分比最少,增长了5.21%,扩展强度为0.07,属于缓慢扩展;1980年~1990年,黄河三角洲城乡用地增长面积和扩展强度均有所增强,形成一个小高峰,增长了25.32%,扩展强度为0.25,属于缓慢扩展;1990年~2000年,广州市城乡用地扩展强度削弱,比70年代初期稍强,城乡用地面积增长了13.11%,扩展强度为0.16,属于缓慢扩展,;2000年~2010年,广州市城乡用地扩展再次加强,面积增长百分比达到最大,从2338.30 km2增加到3710.76 km2,增长了58.69%,扩展强度为0.81,属于中速扩展;2010年~2018年,黄河三角洲城乡用地扩展强度再次削弱,增长了11.38%,扩展强度为0.31,属于低速扩展。从表1可以看出,在70年代初期,城乡用地扩展缓慢,在经过90年代和21世纪初的两次高峰后再次放缓,但是仍然较70年代初扩展水平有所增强,说明社会经济的发展需要增加城乡建设用地的使用量,但同时政府也在对城乡建设用地总量进行有效地调控,以保持与其他用地的平衡。

Table 1. Growth percentage and expansion index of urban and rural land in different periods

表1. 城乡用地不同时段增长百分比和扩展指数

通过对湿地变化数据分析及统计得出(表2):1973年~1980年和1980年~1990年黄河三角洲湿地面积呈现负增长,湿地面积扩展强度不断削弱,由−0.1缩小到−0.16,湿地面积由1639.80 km2缩小至1247.23 km2,在1980年~1990年扩展强度达到最小;1990年~2000年,黄河三角洲城湿地增长面积和扩展强度均有所增强,增长了6.16%,扩展强度为0.05,属于缓慢扩展;2000年~2010年,广州市湿地扩展强度急剧增强,湿地面积增长了59.36%,扩展强度为0.46,属于低速扩展,形成一个高峰;2010年~2018年,广州市湿地扩展强度有所减缓,增长了3.79%,扩展强度为0.06,属于缓慢扩展,但仍比70年代初期扩展水平增强不少。从表2可以看出,在70年代初期,湿地扩展缓慢,而在90年代后期,则明显强劲,21世纪初,湿地扩展强度持续增强,近年扩展强度有所抑制,但仍然保持着湿地面积增长,说明政府对生态问题逐渐重视,尤其是进入21世纪之后,对湿地的保护和控制更有力度。

Table 2. Wetland growth percentage and expansion index in different periods

表2. 湿地不同时段增长百分比和扩展指数

3.2. 城乡用地和湿地利用紧凑度指数和分维度

如表3,从纵向上看,城乡用地和湿地的紧凑度指数大致呈现上升趋势,随着时间的推移越趋于圆形,即发展空间布局愈加合理。从横向上看,湿地的紧凑度指数在各个阶段均大于城乡用地,说明湿地的发展空间相对来说更加合理,由图1也可以看出,城乡发展对变化因素多变的黄河三角洲来说布局较为散乱。

Table 3. Compactness index of two kinds of land use in the Yellow River Delta

表3. 黄河三角洲两种用地的紧凑度指数

如表4,从纵向上看,城乡用地的分维度呈现下降趋势,越来越靠近1,即斑块形状趋于简单,城乡发展已经相对成熟;而湿地的分维度是不断波动的,说明湿地的斑块形状时在不断变化中,湿地发展相对不成熟,状态不稳定。从横向上看,城乡用地的分维度在各个阶段均大于湿地,说明城乡用地的斑块比湿地更加复杂,这也与不断发展中的黄河三角洲土地利用状况相吻合。

Table 4. Two dimensions of land use in the Yellow River Delta

表4. 黄河三角洲两种用地分维度

3.3. 城乡用地扩展和湿地利用变化重心转移

城乡用地扩展重心坐标变化结果如表5所示,从1973年到1980年城乡用地重心向东北方向转移,角度为东偏北36˚47'11'',距离为1371.00 m;1980年~1990年城乡用地重心又向东北方向转移,角度为东偏北48˚27'54'',距离为11360.64 m;1990年~2000年城乡用地重心向西南方向转移,角度为西偏南72˚15'34'',距离为6209.27 m;2000年~2010年城乡用地重心又向东北方向转移,角度为东偏北25˚32'21'',距离为4671.45 m;2010年~2018年城乡用地重心又向东南方向转移,角度为东偏南48˚00'36'',距离为107.63 m。整体来看,在研究时段的45年内,黄河三角洲城乡用地的重心是向东北方向偏移的。

Table 5. Correlation index of urban and rural land center of gravity

表5. 城乡用地重心相关指数

Table 6. Correlation index of wetland gravity center

表6. 湿地重心相关指数

湿地利用变化重心坐标变化结果如表6所示,从1973年到1980年湿地重心向西北方向转移,角度为西偏北39˚51'27,距离为3242.41 m;1980年~1990年湿地重心向东南方向转移,角度为东偏南59˚56'05,距离为5325.51 m;1990年~2000年城乡用地重心又向西南方向转移,角度为西偏南15˚14'30,距离为5256.91 m;2000年~2010年城乡用地重心又向东北方向转移,角度为东偏北29˚43'48,距离为5273.09 m;2010年~2018年城乡用地重心又向东南方向转移,角度为东偏南36˚32'43,距离为3140.46 m。整体来看,在研究时段的45年内,黄河三角洲湿地的重心偏移是不断变化的,相对来说更倾向于东南方向。

3.4. 城乡用地和湿地扩展方位

由图5可知,黄河三角洲城乡用地在这五个时段向各个方位几乎都有扩展,湿地在五个时段向各个方位既有扩展也有缩小,但扩展仍然占据主要地位,且各个方位强度差异明显。就整体而言,湿地扩张的差异性强于城乡用地的扩张差异性,且多数情况下湿地扩展指数与城乡扩展指数正负相反或相同时存在较大的错差,两者也存在扩展强弱易反现象:

1973年~1980年,城乡用地主要向正北、东南和东北方向扩展,扩展方位指数分别为 35.95、25.69和15.72,其次是正东、正南、西北,指数值均在7左右,正西和西南最少,指数值为2.11和0.94;而湿地主要是向东北、正东方向扩展,扩展方位指数分别为76.98和21.76,其次是西南、正西和西北,指数值均不超过5,东南、正北和正南最少,指数值均不超过0,且在东南方向上达到了−3.06的低值,缩小程度较明显,扩展差异明显;城乡用地和湿地在东南、正北和正南这三个方向上扩展指数正负相反,又在城乡用地扩展强劲的东南方向上,湿地扩展指数达到最低值,虽然两者在东北方向上都出现了扩展情况,但湿地扩展更为明显,存在较大错差,在自正北开始的顺时针方向上,形成了较明显的扩展强弱交替。

1980年至1990年,城乡用地主要向东北、正北方向扩展,扩展方位指数分别为55.46、32.09,其次是正东、西南和东南,指数值为4.68、2.20、2.05,正南、西北和正西最少,扩展方位指数为1.58、1.11和0.83,扩展差异比较明显;湿地主要向西北和东北方向扩展,扩展方位指数为39.86、和32.06,其次是东南、正东、正南和西南,指数值均在14以内,正北和正西最少,指数值为负,正北方向缩小最明显,扩展指数值为-8.89;城乡用地和湿地在正北和正西方向上扩展指数正负相反,城乡用地扩展强劲的正北方向上,湿地扩展指数达到最低值,两者在东北、正东和东南方向上都出现了扩展情况,尤其是东北方向上,存在较大落差,自正北开始的顺时针方向上,二者出现较明显扩展强弱交替。

1990年~2000年,城乡用地主要向正北方向扩展,扩展强度为89.43,其次是正东和西南,正西、正南、东南、西北和东北最少,扩展强度较为均匀,均在0左右;湿地主要向西北、正南和西南方向扩展,扩展方位指数分别为84.41、30.52和30.52,其次是正西、东南,扩展指数为19.19和12.61,东北、正北和正东最少,其中正东方向出现缩小情况,且缩小程度明显,扩展指数为−74.77;在本时间段内,湿地在不同方向上扩展和缩小的差值可达到159.18,湿地扩张的差异性强于城乡用地的扩张差异性,在正东方向上扩展指数正负相反,城乡用地扩展强劲的正东方向上,湿地扩展指数达到最低值,湿地扩展强劲的西北方向上,湿地扩展指数仅为0.12,两者在正北、正南、西南、正西、西北方向上的扩展存在较大落差,自正东至正南、西南的方向上,二者短暂扩展强弱交替。

2000年~2010年,城乡用地主要向正北、东北和正东方向扩展,方位指数分别为26.81、21.86和20.09,其次是西北和正南,扩展强度较为平均,正南、东南和正西方向最少,但都在0以上;湿地主要向东南、正东、西北和正北方向扩展,其次是正西、东北和正南,指数值均在4左右,西南最少,在0以下,有缩小情况;在本时间段内,城乡用地和湿地在各个空间方位上主要以扩展为主,湿地扩展的差值为33.86,而城乡为24.71,湿地在不同方位上扩展的差异性更明显,在东北方向上,城乡用地的扩展强劲,湿地的扩展微弱,存在较大落差,自正北开始的顺时针方向上,二者扩展强弱交替。

Figure 5. Distribution comparison of extended azimuth radar. ((a1) Urban and rural land use; (a2) Wetland)

图5. 扩展方位雷达分布对比。((a1) 城乡用地;(a2) 湿地)

2010年~2018年,城乡用地主要向东北、正北方向扩展,扩展强度分别为30.85和20.77,其次是正南、西南、东南和正东,扩展较为均匀,西北和正西最少,但都在0以上且较为平均;湿地主要向正东、东北、西南和正西方向扩展,尤其是正东方向,扩展方位指数为114.63,其次是正南和东南,正北和西北最少,指数值分别为−67.67和−46.35;在本时间段内,湿地在不同方向上扩展和缩小的差值可达到182.30,湿地扩张的差异性强于城乡用地的扩张差异性,,在正北和西北方向上扩展指数正负相反,城乡用地扩展强劲的正北方向上,湿地扩展指数达到最低值−67.67,湿地扩展最为强劲的正东方向上,城乡用地扩展指数较低,仅为6.40,两者在正东、西南和正西方向上都出现了扩展情况,但湿地扩展更为明显,尤其是正东方向,存在较大落差,自正北开始的顺时针方向上,二者出现明显扩展强弱交替。

由以上结果表明,城乡用地在正北、东北方向扩展态势一直较强劲,正东方向起伏较大,东南方向在80年代往后扩展一直较慢,正南、西南、西北、正西方向自70年代开始一直处在较为平缓的扩展阶段,西北和正西相对更为缓慢。

湿地在正北方向在1990年~2010年出现了短暂的急剧扩展,其他时段都保持缩小态势,东北方向在整个阶段内都保持扩展趋势,且扩展强劲,正东方向进入21世纪后的扩展态势也很强劲,扩展指数可高达114.653,东南和正南方向除了70年代初呈现缩小趋势,其余时段保持缓慢扩展,西南、正西和西北在整个阶段内也多数保持这缓慢扩展的态势。

由此可以看出,广州市城乡用地和湿地在不同时段不同方位的扩展有较明显的差异,且在每个时段内,城乡用地和湿地在各个方位上都出现扩展强弱交替的现象,但交替的频率不同。

4. 结论

本文对广州市1990年~2020年城乡用地扩展做了分析,结果表明:

1) 黄河三角洲目前还处于缓慢发展,城乡用地扩展速率和湿地变化速率各阶段差异较大,相比于其它城市发展属于二线发展较弱地区,可适当调整城市和农村居民点用地的发展速度,并对湿地发展进行合理控制,防止出现过度缩小和过度扩增的阶段性变化,易造成地区发展的困扰。

2) 从整体景观格局变化角度分析,城乡用地和湿地紧凑度增加说明在合理的城市发展规划指导下,黄河三角洲景观格局日趋合理 [17],城市形态趋向紧凑,城市结构更加标准。城乡用地分维数的降低,建设用地斑块复杂性降低,说明政府注重城市发展规划的合理性,斑块空间形状和景观类型空间分布趋于简单,人为因素在这变化过程中起着主导作用。湿地分维度不断波动,在今后人为改造自然景观的过程中,需要依据景观各类型的结构特征合理开发,同时重视生物多样性的保护程度。

3) 如图6,城乡用地从整体上看,重心逐渐向东北偏移,在1980年~1990年这段时间内偏移最为明显,偏移距离为11,360.63 m,相应地该时段内的扩展指数也达到55.46,扩展态势十分强劲,从黄河三角洲的地势来看,其地势西南高、东北地,城乡用地重心向东北方向的逐渐,也更符合地质地貌等自然环境条件是城乡用地扩展的基础条件,从宏观上决定了城乡用地扩展的总体趋势,城乡的开发利用在一定程度上受到自然因素的制约 [10];湿地从整体上看,重心偏移点聚集在一起,偏移方向比较混乱,以东北和西南为主,这也与其波动的分维度相吻合,湿地的发展相对并不成熟,并且扩展难度大。湿地在正北方向在1990年~2010年出现了短暂的急剧扩展,其他时段都保持缩小态势。究其原因是2009年国家正式批复了《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》将黄河三角洲地区的发展上升为国家战略,提出“生态高效”的增长模式,促进了资源型城市向复合服务型城市转型,与此同时,东营和滨州政府积极推进土地利用政策调整,鼓励退耕还林、还草,并且加大了对环境治理和修复的力度 [18],使土地利用与生态环境的交互耦合关系体现在了城乡用地扩展和湿地利用变化上,二者共同向着良好的方向发展。

4) 城市的发展离不开政策的指导作用,黄河三角洲城乡用地和湿地扩展模式、方向便是这种指导作用的具体体现。从两者综合来看,每个时段内,城乡用地和湿地在各个方位上都出现扩展强弱交替的现象,究其原因是土地利用子系统与生态环境子系统的发展步调不一致,土地利用与生态环境存在着一定程度的矛盾,对于区域土地的可持续性与生态环境的稳定性有一定的阻碍作用。而2010年是“十一五”计划的最后一年,东营和滨州的土地利用结构在“十一五”期间进行了调整,新的土地利用模式初现成果 [9],在扩展指数上体现在2010~2018年城乡用地扩展指数和湿地扩展指数都明显下降,扩展速度变缓以适应新模式,同时也说明两者的共同响应于政策的号召,虽然阶段性的扩展存在差异,即土地利用与生态环境存在着一定程度的矛盾,但是总体的方向仍然趋于一致。土地利用与生态环境的协调发展是一个动态的过程,两者缺一不可,为了使得土地与生态环境的实现可持续发展,首先,建立耕地和生态保护的补偿制度,加强土地利用的科学化管理;其次,建立绿色生态生产模式,推广清洁生产技术,提高资源的利用效率,改善城市的环境质量,实现土地利用和生态环境的可持续发展 [9]。