1. 引言

在社会发展和工业化进程的推进中,化石燃料的使用给人类生活带来了巨大的经济财富。然而,化石燃料的燃烧过程以及自然界中植物在生长过程中会释放乙烯气体,导致大气中乙烯气体的含量不断升高 [1] [2] [3]。空气中微量的乙烯经过一系列演变,最终会形成光化学烟雾,导致严重的大气污染 [4]。同时,水果蔬菜在贮存过程中释放出的极其微量乙烯可以催熟水果蔬菜,甚至导致其变质腐烂 [5]。因此,发展能够高效降解大气中以及水果蔬菜在贮存过程中的微量乙烯气体的技术具有极其重大的科研、经济和现实意义。

大气中的乙烯气体具有浓度低、难吸附和十分稳定的特点,导致其极难被降解。目前,消除大气中微量乙烯气体的主要方法有物理吸附法、强氧化剂氧化法、热催化氧化法和光催化氧化法 [6] [7] [8] [9]。物理吸附法是采用活性炭和分子筛等对乙烯进行吸附,但是吸附量有限,而且在温度升高的情况下容易脱附。强氧化法采用强氧化剂氧化降解乙烯,但是容易对环境造成二次污染。热催化氧化降解乙烯是一种高效快速的方法,但是热催化温度一般在250℃左右,而且一般采用贵金属作为催化剂,导致其能耗大、成本高,不利于大规模推广应用。同时,由于在水果蔬菜的贮存过程中需要极其苛刻的条件,如低温、潮湿、绿色环保。这些苛刻的条件导致物理吸附法、强氧化剂氧化法和热催化氧化法无法使用 [10]。光催化氧化法利用太阳光光催化降解乙烯,具有设备工艺简单、绿色环保等优点,因此具有广阔的市场及应用前景 [11]。

目前,关于光催化氧化乙烯的研究报道主要集中于TiO2基半导体光催化剂,但其光学带隙最高到3.2 eV,仅能吸收太阳光谱中能量约为5%的紫外光,导致其光催化降解乙烯的效率较低 [12] [13]。因此,开发高效、稳定的新型光催化材料以用于光催化净化乙烯具有重大的应用价值。根据光催化降解乙烯的基本原理,光催化降解乙烯主要是利用光催化过程中产生的超氧负离子(

)和羟基自由基(∙OH)来氧化降解乙烯分子,将其氧化生产CO2和H2O。所以半导体导带底需要高于O2的还原电势(O2 + e− →

, −0.33 V vs. NHE),半导体价带顶需要低于OH−的氧化电势(OH− + h+ →∙OH, +2.59 Vvs. NHE)。因此,具有高效光催化降解乙烯的半导体光催化剂必须满足以下三个条件:1) 半导体导带底的位置必须高于−0.33 V (NHE);2) 半导体的价带顶的位置必须低于+2.59 V (NHE);3) 半导体的带隙必须大于2.92 eV。然而,大多数半导体光催化剂的能带关系很难直接满足上述三个条件,即使少数半导体光催化剂满足上述三个条件,由于其带隙必须大于2.92 eV,因此满足以上条件的半导体光催化剂也只能吸收紫外光,无法充分利用太阳能。

受植物光合作用的启发,我们可以利用两种窄带隙的半导体来构建Z型结构,从而实现利用太阳光高效光催化降解乙烯 [14] [15]。在前期研究的基础上,本研究中我们选择具有良好光电性能的窄带隙半导体CoO和Bi2WO6来构建Z型结构。在本文中,首先采用水热法制备了超薄的Bi2WO6纳米片,然后利用Bi2WO6表面的带负电性,在其表面原位生长CoO纳米颗粒。并采用XRD、SEM、UV-Visible DRS对其结构、形貌和吸光特性进行了表征,然后系统研究了其在模拟太阳光下光催化降解乙烯的性能4-COBWO样品的性能最佳,在90 min内可以完全光催化降解100 ppm的乙烯,同时具有良好的稳定性。该研究为实现高效光催化净化乙烯材料的设计与环境污染治理提供了理论研究基础与借鉴。

2. 实验部分

2.1. 样品制备

A) Bi2WO6的制备:分别称量0.3300 g二水合钨酸钠[Na2WO4∙2H2O]、0.9700 g五水合硝酸铋[Bi(NO3)3·5H2O]、0.0500 g十六烷基三甲基溴化铵[CTAB: C16H33(CH3)3NBr],加入到80 mL的去离子水中,并剧烈搅拌12小时,然后将上述溶液转移至100 mL的反应釜中,120℃下水热反应24小时,待其自然冷却至室温后,采用离心法收集产物,然后用去离子水进行多次抽滤清洗,最后在60℃下进行真空干燥12小时,得到超薄的Bi2WO6粉体 [16]。

B) CoO-Bi2WO6的制备:按照CoO和Bi2WO6质量比为0.8:0.2、0.6:0.4、0.4:0.6、0.2:0.8,分别称量一定量的四水合醋酸钴[Co(CH3COO)2·4H2O]和Bi2WO6,加入到64 mL正辛醇和16 mL乙醇的混合溶液中,并剧烈搅拌12小时,然后将上述溶液转移至100 mL的反应釜中,220℃下水热反应4小时,待其自然冷却至室温后,采用离心法收集产物,然后用去离子水进行多次抽滤清洗,最后在60℃下进行真空干燥12小时,得到CoO-Bi2WO6的粉体,并分别命名为8-COBWO、6-COBWO、4-COBWO、2-COBWO。

C) CoO的制备:称量1.8400 g四水合醋酸钴[Co(CH3COO)2·4H2O]和Bi2WO6,加入到64 mL正辛醇和16 mL乙醇的混合溶液中,并剧烈搅拌12小时,然后将上述溶液转移至100 mL的反应釜中,220℃下水热反应4小时,待其自然冷却至室温后,采用离心法收集产物,然后用去离子水进行多次抽滤清洗,最后在60℃下进行真空干燥12小时,得到CoO粉体 [17]。

2.2. 样品结构表征

通过粉末X射线衍射仪(D8-Advance,X射线源Cu靶Kα射线,λ = 0.15418 nm)对样品的物相结构进行表征,扫描范围:10˚~70˚,扫描步长0.02˚,扫描速度为5˚/min;使用分光光度计(日本SHIMADZU UV-3600)测试样品的紫外–可见漫反射吸收光谱(UV-Visiblediffuse Reflection Spectrum);使用FESEM (蔡司SIGMA 500)、TEM (Tecnai G20)观察样品的形态;岛津气相色谱仪采用FID模式,实时测试反应器中的C2H4的浓度。

2.3. 光催化活性评价

采用自制的石英反应器(体积为400 mL),在模拟太阳光下进行光催化降解乙烯的催化性能测试。实施过程如下:称取0.5000 g的CoO-Bi2WO6粉体,平铺于石英反应器的底部,将反应器进行密封。然后,采用阀门型微量注射器注入40 μL乙烯气体,使反应器中乙烯的浓度为100 ppm。将该反应器避光放置1 h,以使乙烯气体在光催化剂表面达到吸附–脱附平衡。随后打开300 W氙灯的模拟太阳光光源进行光照,每隔30 min进行取样,并利用岛津气相色谱仪的FID检测反应器中乙烯的浓度。

3. 结果与讨论

3.1. XRD分析

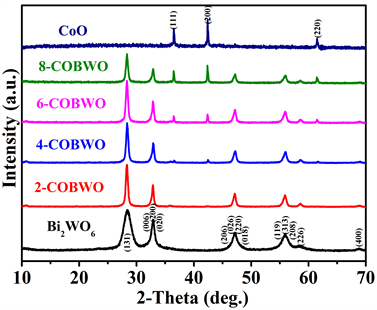

Bi2WO6、CoO、CoO-Bi2WO6样品的XRD图谱如图1所示,在纯Bi2WO6图谱中,位于28.4˚、32.8˚、47.2˚、55.4˚、72.4˚、68.8˚的衍射峰分别对应于Aurivillius 正交相Bi2WO6 (PDF#39-0256)的(131)、(200)、(026)、(313)、(226)、(400)晶面的衍射峰,而且其衍射峰出现明显的宽化,可见其尺寸较小。在纯CoO图谱中,位于36.5˚、42.4˚、61.6˚的衍射峰分别对应于面心立方相CoO (PDF#75-1546)的(111)、(200)、(220)晶面的衍射峰。在CoO-Bi2WO6复合催化剂图谱中,所有衍射峰均与Bi2WO6、CoO的衍射峰对应,除此之外没有其他杂峰出现,由此可知CoO很好的生长于Bi2WO6纳米片上,且所制备的样品都比较纯净。而经过第二步水热反应负载了CoO之后,Bi2WO6的衍射峰变得明显尖锐,由此可知Bi2WO6尺寸变大。同时,随着CoO负载含量的增多,Bi2WO6的衍射峰强度逐渐减小,而CoO的衍射峰强度逐渐增强。

Figure 1. XRD patterns of Bi2WO6, CoO and CoO-Bi2WO6

图1. Bi2WO6、CoO、CoO-Bi2WO6的XRD图谱

3.2. 紫外–可见漫反射吸收分析

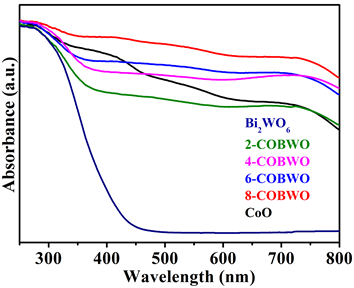

如图2是Bi2WO6、CoO、CoO-Bi2WO6样品的紫外–可见漫反射光谱,纯Bi2WO6的吸收带边位于450 nm,其半导体带隙约为2.7 eV,这与福州大学王绪绪课题组的报道相一致;而单纯的CoO在整个紫外–可见光区都有很好的吸收,其半导体带隙约为2.47 eV,这与苏州大学康振辉课题组的报道相一致。在CoO-Bi2WO6复合催化剂的紫外–可见漫反射光谱中,均展现出Bi2WO6、CoO的吸收带边,且随着负载CoO含量的增加,CoO-Bi2WO6复合半导体光催化在可见光部分的吸收逐渐增大,这有利于进一步提高对太阳光的利用。

Figure 2. UV-Visible diffuse reflection spectrum of Bi2WO6, CoO and CoO-Bi2WO6

图2. Bi2WO6、CoO和CoO-Bi2WO6的紫外–可见漫反射吸收光谱

3.3. SEM分析

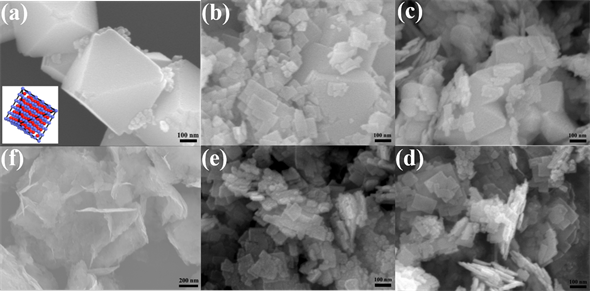

样品Bi2WO6、CoO、CoO-Bi2WO6的微观形貌如图3中的SEM所示,CoO为正八面体的结构,粒径为500 nm左右。Bi2WO6为超薄的片状结构,片的尺寸可达微米量级,而厚度仅只有几纳米,这充分证明了XRD的推论,纯Bi2WO6的衍射峰出现明显宽化的现象就是由于其超薄的结构所致。在CoO-Bi2WO6复合催化剂中,随着Bi2WO6含量的增加,Bi2WO6的纳米片逐渐增多,而CoO颗粒的数量和尺寸逐渐减小。当Bi2WO6的质量分数达到60%时,已经观察不到明显的CoO的正八面体,这是由于Bi2WO6的纳米片为CoO的生长提供了大量的成核位点,限制了CoO的生长所致。同时,在Bi2WO6纳米片上面负载着一些小的CoO纳米颗粒,可见CoO和Bi2WO6具有良好的接触,这为CoO和Bi2WO6之间光生载流子的转移提供了良好的保障。同时,经历第二次220℃的高温水热反应后,Bi2WO6的厚度明显变厚,这与其XRD结果也相一致。

Figure 3. SEMimage of (a) CoO, (b) 8-COBWO, (c) 6-COBWO, (d) 4-COBWO, (e) 2-COBWO, (f) Bi2WO6

图3. 样品的SEM图:(a) CoO,(b) 8-COBWO,(c) 6-COBWO,(d) 4-COBWO,(e) 2-COBWO,(f) Bi2WO6

3.4. 光催化性能分析

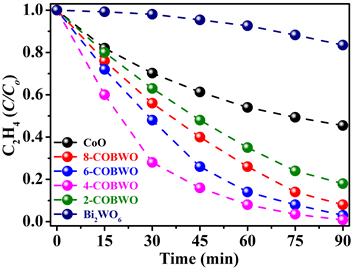

Figure 4. Time courses of C2H4 photodegradation plots of Bi2WO6, CoO and CoO-Bi2WO6 composites

图4. Bi2WO6、CoO和CoO-Bi2WO6光催化降解乙烯性能

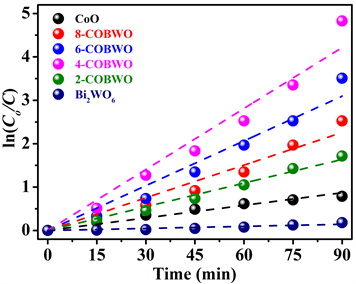

Bi2WO6、CoO、CoO-Bi2WO6样品固定床下光催化降解空气中100 ppm乙烯性能如图4所示。纯Bi2WO6样品在90 min内仅能将100 ppm的乙烯降解17%,而纯CoO样品在90 min内可将100 ppm的乙烯降解55%。当Bi2WO6纳米片表面负载了CoO后,其光催化降解乙烯的性能得到明显提升。随着CoO含量增加,CoO-Bi2WO6复合光催化剂的光催化降解乙烯的性能先增加后减小。当CoO的质量分数为40%,其光催化性能最佳,90 min内能将100 ppm的乙烯完全光催化降解。为了进一步研究其光催化降解的反应动力学问题,我们利用动力学一级动力学公式:

对其光催化降解乙烯性能曲线进行拟合,其中C是测试的某个时刻乙烯的浓度,C0是乙烯的初始浓度,k是一级反应动力学速率,且k值越大,说明该催化剂的催化活性越高。其动力学拟合图如图5所示,Bi2WO6的反应动力学速率为1.58∙10−3∙min−1,CoO的反应动力学速率为9.67∙10−3∙min−1,而4-COBWO的反应动力学速率为46.85∙10−3∙min−1,是纯Bi2WO6的29.6倍,是纯CoO的4.84倍,由此可见,CoO和Bi2WO6的复合能显著提升其光催化降解空气中乙烯的性能。

Figure 5. Pseudo-first-order kinetics of Bi2WO6, CoO and CoO-Bi2WO6 composites

图5. Bi2WO6、CoO和CoO-Bi2WO6光催化降解乙烯反应动力学

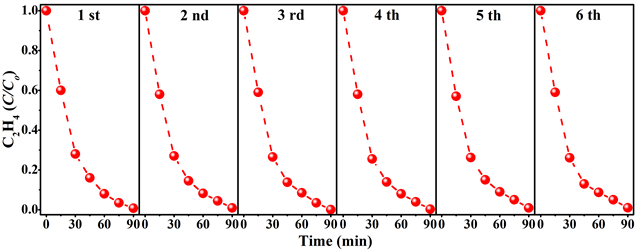

光催化剂的稳定性是其实际使用过程中的一个关键参数,为了进一步研究其稳定性,我们选择光催化性能最佳的样品4-COBWO进行了光催化循环稳定性测试,其结果如图6所示。在6次光催化循环降解空气中100 ppm乙烯的测试中,该光催化剂均在90 min能完全催化降解了100 ppm的乙烯,由此可见该催化剂具有良好的稳定性,这为其进行实际应用提高了良好的基础。

Figure 6. Stability test of C2H4 photodegradation upon the 4-COBWO composite

图6. 样品4-COBWO光催化降解乙烯循环稳定性测试

4. 结果

Figure 7. Charge transfer in the CoO-Bi2WO6 Z-scheme mode under sun light illumination

图7. 在光照下CoO-Bi2WO6 Z型结构中电荷转移示意图

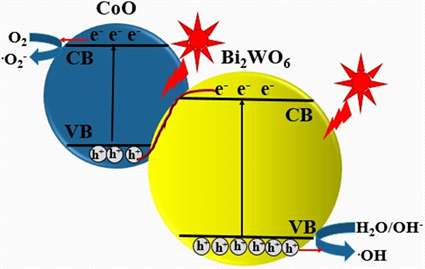

根据前人的研究报道的报道,半导体CoO的带隙为2.60 eV,其导带底位于−0.34 V (Vs NHE),价带顶位于+2.26 V (Vs NHE)。因此,在模拟太阳光照射下,CoO导带上的光生电子可以还原空气中的氧分子生成超氧负离子(

),而价带上的光生空穴无法氧化OH−而生成羟基自由基(∙OH),导致空穴在价带上聚集,并将Co2+氧化生成Co3+,从而是CoO发生光腐蚀。半导体Bi2WO6的带隙为2.7 eV,其导带底位于+0 V (Vs NHE),价带顶位于+2.7 V (Vs NHE)。因此,在模拟太阳光照射下,Bi2WO6价带上的空穴可以氧化OH−而生成羟基自由基(∙OH),而导带上电子无法还原空气中氧分子生成超氧负离子(

),而导致电子在价带上聚集,并和空穴发生复合,从而导致其催化性能降低(图7)。根据上述实验结果,在Bi2WO6表面原位生长CoO后,其复合结构光催化降解乙烯的性能明显优于单纯的CoO和Bi2WO6。由此,我们可以推断:CoO和Bi2WO6构成了Z型异质结结构,从而可以将聚集于Bi2WO6导带上的电子导入CoO表面,与其价带上聚集的空穴发生复合,从而充分发挥CoO的还原能力和Bi2WO6的氧化能力,提高其光催化降解乙烯的性能。同时,也可以避免CoO光腐蚀现象的发生,提升其稳定性,其循环稳定性测试进一步证实了该推断。该研究为改善CdS、Ag3PO4、CoO等易因发生光腐蚀现象而失活的光催化剂的稳定性以及实现高效光催化净化空气材料的设计与大气污染治理提供了理论研究基础与借鉴。

基金项目

本研究由国家自然科学基金(21801071、21902046)、湖北省科技厅(2018CFB171)、结构化学国家重点实验室开放课题(20180030)资助。

NOTES

*通讯作者。