1. 引言

粮食安全关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立,如何解决近14亿人口的吃饭问题,始终是我国治国安邦的头等大事 [1] [2] [3]。Brown 1995年撰写了一本《谁来养活中国人》的书,提出了当时轰动全世界的论点:中国2030年人口数将达到16亿人,人均粮食消费能力为每人400千克,粮食总需求量为6.41亿吨,但是粮食总产量仅有2.74亿吨,缺口达到3.67亿吨,即使是全球粮食总出口量也将无法满足中国的粮食缺口需求 [4],这个观点引起了世界范围内对中国粮食安全的高度关注。鉴于粮食安全对我国的重要程度,众多研究机构和学者对中国粮食安全进行了深入的分析。如世界银行在1997对中国2030年的粮食需求量进行预测,其需求量约在6.8~7.17亿吨之间,而粮食生产量6.4~6.6亿吨,粮食缺口在4000~5700万吨,粮食自给率最低值为92.1%,未达到粮食自给率95%的安全水平 [5]。学术界中不同学者对我国人口规模、粮食生产量、粮食需求量等指标有不同的预测结果,如肖俊彦2010年的研究结果表明:2020年中国人口将达到14.3亿、人均粮食消费量在409~414千克之间,我国粮食总需求量将达到5.85~5.92亿吨 [6];梁姝娜2015年研究认为:中国2030年粮食总产量约为6.21亿吨,而2030年中国人口达到14.67亿,人均粮食需求约为424 kg [7];李福夺在2016预测了2025年中国人口将达到14.35亿,粮食需求为6.57亿吨,人均粮食需求为458 kg [8];马云倩2018年预测了2020年全国粮食需求为7.44亿吨 [9]。由此可见,学术界对我国粮食生产的前景预测还存在较大的争议,对人口规模、粮食生产量、粮食需求量等影响粮食安全的关键数据预测结果差距较大,难以取得相对一致的结论。

当前我国已经进入社会经济发展的新常态,国内粮食生产成本不断攀升,农业资源短缺、土壤污染严重、闲置撂荒面积增加,国际市场农产品冲击严重,这些都严重影响了我国粮食有效供给与质量安全 [9]。如何在资源与环境约束下准确预测我国粮食有效供给与需求、提升可持续发展能力,是学术界迫切需要解决的重大问题。本文将当前耐盐水稻生产这一重要科技因素纳入粮食生产水平预测,针对不同基础数据建立不同预测模型的分析思路,综合评估2050年我国粮食安全的基本态势,以期为国家相关部门制定更加合理的农业发展政策提供依据。

2. 研究思路与方法

2.1. 研究思路

本文首先采用定量的预测方法对中国2050年人口规模、人均粮食消费量、耕地面积、粮经比、复种指数、耕地粮食单产、耐盐水稻生产等基础数据进行预测,以期得到较为合理的预测值;然后根据供需平衡理论计算2050年粮食缺口及粮食自给率的值,从宏观层面评价中国粮食安全状况;最后根据预测结果分析,设定不同自给率情景下,探讨解决未来粮食缺口的主要方式,对如何补充中国粮食需求给出了部分解决思路。

2.2. 数据来源

由于不同数据库发布的数据在统计口径上有所差别,所以在数据选取上,国内有关粮食生产数据、社会经济数据均尽量从统计局官网和历年《中国统计年鉴》中获取,其余部分数据则主要来源于国家粮油信息中心、FAOATAT等权威数据。

3. 基础数据预测与分析

3.1. 人口规模预测

本文采用时序神经网络模型以预测人口变化趋势。与传统自回归方法相比,神经网络具有强大的非线性映射能力,具有反馈和记忆的功能,可以较好的拟合非线性函数,因此时序神经网络模型适用人口数量预测,数学表达式为 [10]:

(1)

表示神经网络的输入与输出;f是通过网络训练的得到的非线性映射函数;1:10表示延时阶数,即t时刻的序列值受到

时刻的影响。利用试凑法调整隐藏层节点个数以及延迟参数,得到最优神经网络结构,隐藏层神经元数量为15确定延迟阶数为10。

通过模型在训练集以及测试集上的均方差S和相关系数R来衡量神经网络的建模性能和模型的泛化的解释能力。S越小表明神经网络模型预测精度越高,R越接近1表明网络输出与目标实际输出的相关性越高,则该模型拟合的越好。将设计好的网络结构以选定的训练算法对网络进行训练,为便于观察数据变化量,采用RMSE评价神经网络模型的性能。网络在训练了11次后验证集误差达到最小,整个数据集的均方误差收敛于0.000172,误差整体在

区间内,表明建立的神经网络模型训练效果较好,能够较好的模拟出人口当前数据与历史数据的函数关系。

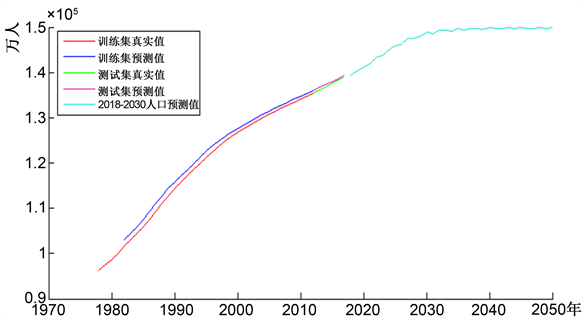

从图1可以看出,本文建立的时序神经网络模型可以很好的拟合人口时间序列,并且从测试集上的表现来看,模型的预测能力可信。

Figure 1. China’s population forecast trend in 2050

图1. 2050年中国人口预测趋势图

预测结果显示到2050年,中国人口呈平缓上升趋势,在2018~2035年之间人口缓慢增长,到2035年人口达到14.97亿人,相较2017年增加约1亿人,随后,人口增长进入增长滞缓期,人口在14.9亿内上下浮动,人口总量变化不大,至2050年人口预测数为14.98亿人(表1)。

Table 1. Population forecast results of China from 2018 to 2050 (Unit: 10,000 people)

表1. 中国2018~2050年人口预测结果(单位:万人)

3.2. 人均粮食消费水平预测

国际粮食农业组织提出,人均粮食消费量不低于400千克,但人均粮食消费400千克仅是保持我国居民以素食为主的粮食消费的消费标准。生活水平的提高和居民膳食结构的调整,促使居民对肉、蛋、奶制品和其他需求在不断的增加,所以中国目前的人均粮食消费需求远在400千克之上。2017年粮食净进口量为12,782万吨,粮食生产量为66,160万吨,人均粮食产量为445千克,估算人均粮食消费量约为568千克。

由于人均粮食消费的实际值难以测算,但基于“刚性递增约束”原理对人均粮食消费进行估算,可以较为合理的研究未来人均粮食消费水平。其原理在于人类的生理特征和营养学决定了粮食消费的恒定值是不会改变的;同时人们的粮食消费习惯会随着生活水平的提而不断的上升,最后人均粮食消费量将会稳定维持在一定的水平区间之上。

姚万军2016年根据国际经验,对发达国家的粮食消费与经济发展进行研究,发现人均粮食消费需求与经济发展呈“倒U型”关系 [11]。也就是说人均粮食消费需求会随着经济发展水平的提高而增加,当经济水平发展到一定的程度时,人均粮食消费需求增长率达到顶峰,随后人们会遵循膳食营养均衡理念科学调整膳食结构,粮食需求增长率将会有所下降。粮食长期需求模型为:

(2)

其中,D是粮食需求总量,P是人口总量,Y是GDP,

表示的是增量,

是粮食需求收入弹性。也就

是说,粮食需求的变化来自人口因素

和经济增长因素

的影响。经计算可得到我国2050年

人均粮食需求。

首先假定未来人均GDP增长率保持在6.5%的水平,其次采用文献 [12] 测算的粮食需求收入弹性

计算由经济增长带来粮食需求的增长率(表2)。

Table 2. Growth rate of food demand from 2001 to 2050

表2. 2001~2050年粮食需求增长率

按照表2测算未来人均粮食消费量,以2017年人均粮食消费量568千克为基础(粮食产量为66,060万吨,粮食净进口量为12,313万吨),2035年人均粮食消费量达到峰值,随后粮食消费结构调整,粮食需求下降,至2050年人均粮食消费需求为640千克。

3.3. 耕地面积预测

以中国2002~2017年耕地变化数据以预测2050年的耕地保有量,主要原因是自2002年以来,我国落实了最严格的耕地保护政策,耕地数量和质量相对稳定。如表3,2002~2017年平均每年减少耕地面积约31.02万公顷,到2050年耕地面积大约减少1023.66万公顷,也就是说,2050年耕地面积将还有12,462.66万公顷。

Table 3. Changes of cultivated land area from 2002 to 2017 (Unit: 10,000 hectares)

表3. 2002~2017年耕地面积变化情况(单位:万公顷)

3.4. 粮经比趋势预测

通过对1978~2017年的农作物播种总面积和粮食播种总面积的数据进行统计分析,对历年的粮食作物和经济作物的种植进行比较,得出粮经比值(表4),公式为:

(3)

1978年我国粮食和经济作物的播种面积的比值为80:20,但是随着种植结构的调整,1988年我国粮食和经济作物的播种面积之比为76:24,十年间种植结构已经发生了明显的变化;1998年粮食和经济作物的播种面积之比为73:27,与1978~1988年之间农业种植结构调整幅度基本一致;2008年粮食和经济作物的播种面积之比为70:30,在此期间农业种植结构出现了粮食播种总面积逐年减少后又进入缓慢恢复的阶段;2009~2017年粮食和经济作物的播种面积之比稳定在71:29。

Table 4. Ratio of total sown area of grain crops to total sown area of cash crops from 1978 to 2017

表4. 1978~2017年粮食作物播种总面积与经济作物播种总面积的比值

2016年农业部发布了《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》,对资源约束趋紧、生态保护缺失的地区进行轮作休耕试点,力争在2~3年内形成适合国情和地域的轮作休耕制度。至2018年,中央财政补助轮作休耕试点规模扩大至160万公顷,同比翻了一番;同时安排相关地区自行开展试点面积40万公顷,休耕轮作面积总计达200万公顷。我国实行休耕试点主要着眼于提高耕地地力,实现“藏粮于地”目标,针对国内面临的农业生产问题提出适当的休耕面积。对于休耕轮作面积,农业部提出在2020年争取达到330万公顷。所以,基于已有的研究和轮作休耕的经验,本文预测2050年的休耕轮作面积可达到670万公顷,粮经比经过休耕轮作后调整为70:30。

3.5. 复种指数预测

1978~1987年间农业复种指数下降0.009,1988-1997年间农业复种指数上涨0.076;1998~2007年间农业复种指数提升了0.024,2008~2017十年间农业复种指数提升0.097,尤其是2008~2013年之间农业复种指数提升了0.063。从中国农业复种指数的变化规律看,1978年至今为止,农业复种指数平均每年提升0.0057,整体看中国耕地的利用程度越来越高(表5)。复种指数计算公示为:

(4)

Table 5. Multiple cropping index of cultivated land in China from 1978 to 2017 (Unit: 10,000 hectares)

表5. 1978~2017年全国耕地复种指数(单位:万公顷)

对农业复种指数按照表5计算的复种指数做趋势拟合,模拟结果为:

(5)

其中A为农业复种指数,t为预测年,拟合系数达到0.9165水平,模拟效果良好。对预测年进行计算,得到2050年的农业复种指数为134%。

3.6. 粮食单产水平预测

对历年的粮食单产数据采用差分整合移动平均自回归模型(Autoregressive Integrated Moving Average model,ARIMA模型)预测2050年的粮食单产数据。ARIMA模型的优势是可以不考虑其他解释变量的作用,依靠变量本身的变化规律和外推机制描述时间序列的变化。其原理为:若一个随机过程

含有d个单位根,则经过d次差分之后可以变换成为一个平稳的自回归移动平均过程:

(6)

(7)

(8)

其中

表示x经过d次差分变为平稳过程;

是平稳过程的自回归算子;

是平稳过程中的移动平均算子,则称

为

阶单积(整)自回归移动平均过程,即为ARIMA

。其中,p,d,q分别代表自回归阶数、差分次数、移动平均阶数;

称为广义自回归算子。

选取AIC和SC函数值达到最小为的模型为相对最优模型,确定ARIMA模型为(1,1,1),预测模拟结果如图2。未来粮食单产预测模拟结果显示,未来粮食单产还有上升的空间,总体来说呈较平缓的上升趋势,且未来粮食生产趋势与近几年的粮食单产的增幅较为接近,可认为未来2050年粮食单产可达预测值6255.68千克/公顷。

Figure 2. Forecast of grain yield per unit area from 2018 to 2050

图2. 2018~2050年粮食单产预测

3.7. 非耕地产粮趋势预测

非耕地产粮目前主要是盐碱地上耐盐水稻的产粮,耐盐水稻指的是抗盐抗碱性水稻,经过培育,耐盐水稻已经可以在6%盐度灌溉水条件下实现水稻的量产。2018年,耐盐水稻研究中心选取山东青岛城阳区、新疆喀什岳普湖、黑龙江大庆、山东东营和浙江温州同时播种插秧,这五处试验基地基本覆盖了我国主要的盐碱地类型。其中山东青岛阳城区试验田实际单产3920.7千克/公顷;新疆喀什地区岳普湖县试验田,单产远远超过了4500千克/公顷,实际单产达到8235千克/公顷;黑龙江大庆试验田种植耐盐水稻实际平均单产为3163.5千克/公顷;山东东营试验田产量6000千克/公顷。预计通过8~10年的努力,到2028~2030年全国可推广种植667万公顷的耐盐水稻品种,平均单产预计至少可达到4500千克/公顷以上 [12]。基于耐盐水稻的培育技术水平的发展和提高,且盐碱地的经过种植耐盐水稻可逐渐改良土壤肥力,耐盐水稻的大面积推广和种植具有十分重要的意义。

基于耐盐水稻单位面积单产的不断提升,其规模经济效益必然会促使耐盐水稻的大面积推广,可以推定认为到2050年耐盐水稻的平均单产可达到6000千克/公顷。在中国10,000万公顷的盐碱地资源中,大约有2000万公顷适合改造成耐盐水稻种植田,按平均单产6000千克/公顷计算,耐盐水稻的粮食总产量可达到12,000万吨。

4. 不同情景下的粮食供需平衡分析

4.1. 2050年中国粮食供需情况预测

2050年粮食供给可分为耕地产粮供给和非耕地产粮供给两部分。2050年耕地总产量为73,283.58万吨;非耕地产粮供给按照耐盐水稻一年一季的种植方式计算2050年非耕地总产量可达12,000万吨。所以,到2050年中国粮食总产量可达85,283.58万吨。

2050年预测人口达到149,828.70万人,人均粮食消费需求量是640千克,在不包含国家粮食储备需求的前提下,中国粮食需求量为95,890.37万吨。

至2050年粮食总供给为85,284.54万吨,粮食需求量为95,890.37万吨,粮食缺口量为10,606.79万吨,粮食自给率为87.56% (表6),粮食存在较大的缺口,远低于国际上自给率95%的安全水平。

Table 6. Grain supply and demand in China in 2050 (Unit: ten thousand tons, %)

表6. 2050年中国粮食供需情况(单位:万吨,%)

4.2. 基于粮食完全自给情景下的粮食供需平衡分析

针对国内粮食发展情势,国家提出了“自给为主,立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略,坚守谷物自给和口粮品质安全的粮食安全底线,保障粮食自给是目前粮食安全主要战略。习近平同志提出,任何时候中国人的饭碗都改牢牢端在自给手里,饭碗里应该装的是中国粮。所以,基于此政策背景,探讨在粮食安全完全自给的情景下,我国粮食供需如何实现平衡。

若要实现粮食完全自给,我国2050年粮食缺口量将达到10,606.79万吨。按照2050年粮食单产水平和粮食播种面积占农作物播种面积比例计算,还要增加1800万公顷耕地才得以实现粮食完全自给。也就是说,在基于2050年完全实现粮食自给的情境下,在保证现有的耕地面积前提下增加耕地面积到14,266万公顷以上,即在实行更严格的耕地保护制度的基础上,还需增加耕地1806万公顷。同时,从完全基于粮经比调整以达到粮食完全自给基础上分析,在2050年粮食作物播种总面积为11,713万公顷的基础上,还需增加1693万公顷的粮食播种面积,则粮经比应调整为80:20才能满足粮食完全自给的水平,以目前的经济发展水平看,这是不合理的。

若完全基于我国的非耕地产量路径以满足粮食供给,测算2050年的粮食缺口量为10,606.79万吨,若要粮食完全自给,且基于盐碱地生产耐盐水稻6000千克/每公顷、一年一季的生产水平计算,则需在改良利用2000万公顷耕地的基础再开发1766万公顷的盐碱地才能补足粮食缺口,且耐盐水平产量必需达到6000千克/每公顷的水平。

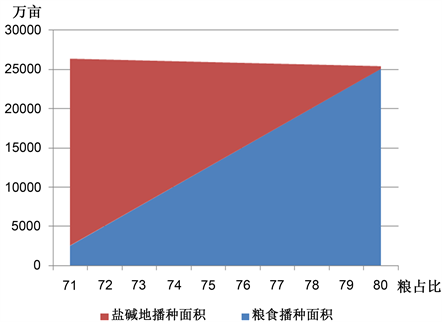

不论是单一方面仅仅从调整粮作比,或者还是增加非耕地产粮的种植面积,都是难以实现的。基于以上分析,可以在调整粮作比的同时,应适当增加非耕地产粮的种植面积,以达到粮食100%的自给率水平。由于预测2050年粮作比在70:30左右,所以选取不同的粮食播种总面积占农作物播种总面积比,通过逐步调整粮经比测算需要新增的盐碱地面积和新增粮食播种面积组合(图3)。由图可知,随着粮作比的逐步提高,粮食播种面积增加,进而测算需要增加的盐碱地面积减少;反之,粮作比越低,则需要更多的盐碱地种粮以满足粮食需求缺口。当粮占比提高至80%的时候,新增粮食播种面积带来的粮食产量才可以满足粮食缺口。

Figure 3. Proportional relation between grain yield planting area and grain sown area in saline-alkali land at 100% self-suffi- ciency level

图3. 100%自给率水平下盐碱地产粮种植面积和粮食播种面积的比例关系

4.3. 粮食自给率等于95%情景下的粮食供需平衡分析

若基于粮食适度进口、口粮自给的前提下,将粮食安全自给率设为95%是《国家粮食安全发展规划》对保障国内粮食安全提出标准线。达到粮食安全自给率95%,则意味着2050年对国内粮食提出的生产需求为91,095.85万吨,与2050年粮食总产量存在5812.27万吨的粮食缺口。

从耕地产粮路径分析,一方面需要增加929万公顷的粮食播种面积;按照2050年70%的粮食播种面积占农作物播种面积比例计算,还要增加987万公顷耕地种粮,即需13450.67万公顷耕地。2050年若仍能保有2017年13,486.67万公顷的耕地即可实现粮食95%自给率目标,同时保证耕地的整体产粮水平同时提升。另外可以考虑调整粮食播种面积和农作物播种总面积之比,当粮食播种总面积占农作物总面积75%以上时,亦可基本实现粮食自给率95%的目标。

若是从非耕地产粮路径分析,盐碱地平均单产生产耐盐水稻60,000千克/公顷,需要在开发2000万公顷盐碱地种植耐盐水稻的基础上再改良968万公顷的盐碱地生产耐盐水稻,同样保证60,000千克/公顷的单产水平前提下才能实现粮食95%的自给率。

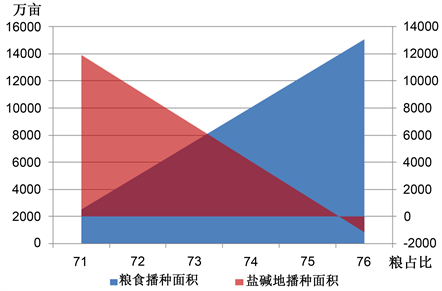

选取不同的粮食播种总面积占农作物播种总面积比,通过逐步调整粮经比测算在5812.27万吨粮食缺口下需要增加的粮食播种面积和盐碱地面积,得到不同粮经比调整方案下需要新增的盐碱地面积和新增粮食播种面积组合(图4)。由图可知,当粮占比提高至76时,新增的粮食播种面积的生产量已可满足5812.27万吨的粮食缺口量;当粮占比为75时,新增粮食播种面积增产粮食5234.61万吨,盐碱地产耐盐水稻576.71万吨。

Figure 4. Proportional relation between grain yield planting area and grain sown area in saline and alkaline land at 95% self-sufficiency level

图4. 95%自给率水平下盐碱地产粮种植面积和粮食播种面积的比例关系

5. 总结与展望

粮食安全是一个永远不能放松的永恒课题,2050年我国粮食自给率将仅为87.56%,远远低于国际上95%的粮食安全标准。在当前国际贸易复杂化背景下,我国的粮食安全更应该值得学术界的广泛关注。本文基于不同的定量方法对2050年中国耕地面积、粮经比、复种指数、粮食单产、人口数量、人均粮食消费量等基础数据进行预测,在此基础上预测不同情景下的粮食供需关系,特别是增加了耐盐水稻培育的非耕地产粮作了预测分析,这是对我国粮食安全研究的重要内容补充。

然而本文虽然对影响粮食安全的因素作了较为全面分析,然而由于影响未来粮食供需的因素很多,从以往经验来看,技术进步对于粮食增产的影响极大,本文仅考虑了耐盐水稻培育的技术增长因素,对其他可能的技术进步因素考虑略有不足。另外对耕地撂荒和轮作等影响粮食耕作面积预测的方法也过于主观,可能会在一定程度上影响研究结果,这是后续研究应该注意的问题。