1. 引言

随着气候变暖全球范围内年降水量和极端降水事件呈增加趋势 [1],使得降水结构(例如降水等级、降水历时、降水频次等)也发生了显著变化 [2],导致极端降水事件频发,从而对全球或区域的水资源、生态系统以及社会经济发展等产生严重影响。

降水作为水循环的重要环节,其结构变化已引起国内外学者广泛关注,诸多学者从不同角度分析研究了不同地区降水结构的变化特征,例如北京地区不同降水历时和降水等级的时空演变规律 [3]、西北地区东部夏季不同等级降水时间演变特征 [4]、长江上游流域不同历时连续降水的时空演变特征 [5]、欧洲20世纪极端降水的变化特征Moberg [6]、美国近60年长历时降水事件特征Brommer [7]、俄罗斯连续干旱和降水天数60年来变化趋势Ye [8],甚至有学者基于地球系统模型来预测我国未来极端降水结构的时空变化规律Li [9]。川渝地区的气候具有显著的区域特征,特别是近年来在全球气候变化的大背景下,川渝地区极端降水事件(干旱或洪涝)呈明显增加趋势。已有学者从降水量分布时空变化的特征 [10]、夏季降水量时空变化特征 [11]、小时强降水特征 [12] 等方面对该区域降水特征进行了研究。目前,关于川渝地区降水结构的研究比较鲜见,仅有杜懿等 [13] 分析了1979~2018年中国降水结构时空变化特征,发现西南地区年内降水不均匀性有所减小。降水结构的变化对区域水循环系统有着极大的影响,因此,研究川渝地区降水结构特征,不仅有助于掌握区域水循环规律,而且对于评估区域气候特点和改善短期降雨预测预报等方面都有重要意义。

2. 资料与方法

2.1. 研究区概况

川渝地区北邻秦岭和大巴山脉,南云贵高原,西倚青藏高原,东临巫山、武陵山脉,地形地貌纵连横贯,海拔落差大,是青藏高原和云贵高原与中国东部平原之间的过渡地带。该地区既受东亚和印度季风的影响,同时受到青藏高原大气环流控制,西南部降水分布受到季风环流和复杂地形的综合作用,空间分布差异性比较显著。

2.2. 研究方法

本文所用资料为2016和2017年川渝地区193个气象站点观测的小时降水数据,从降水等级和降水历时两个方面分析川渝地区降水结构特征。降水发生判断条件为小时降水量大于0.1 mm,若不足1小时均按1小时计;若出现降水中断时间达到2 h及以上,按两次降水过程来计算。本文中降水历时是指将一次降水历程从开始到结束的小时数,分为4类,即1~3 h,4~6 h,7~12 h,12 h以上。同时又以6 h为界,将以上4类降水历时划分为长降水历时和短降水历时。降水等级划分是依据气象部门的日降水量等级划分的,将一次降水过程的等级分成以下5类:小雨(0.1~5.0 mm),中雨(5.1~10 mm),大雨(10.1~25.0 mm),暴雨(25.1~50.0 mm)和大暴雨(50 mm以上)。文中的降水发生率指的是各类降水指标在某一分类情况下,产生的次数占总降水次数的比值;降水贡献率指的是在某一分类情况下的降水量占总降水量的比值。

3. 研究结果

3.1. 川渝地区降水历时变化的特征

川渝地区降水发生率及其贡献率随降水历时的变化特征如图1所示。由图1可以看出,就川渝整个地区平均而言,随着降水历时的增加,其对应的降水发生率呈显著下降,回归分析表明其符合幂函数方程,说明开始时时降水发生率急剧下降,后来下降幅度显著较小。从图1可以看出1~3 h历时的降水事件发生率达到了58%,而4~6 h、7~12 h和12 h以上历时的降水发生率分别为17%、17%和8%,说明川渝地区降水以3 h以内的短时降水为主。从降水贡献率来看,随着降水历时增加,降水贡献率呈现出先增加后减小的趋势。1~3 h的降水贡献率最小,仅为17%。7~12 h的降水贡献率达到最大,达到34%。大于12 h的超长降水贡献率也达到了23%。综合分析可见,1~3 h的短历时降水事件发生率虽然最高,但对总降水的贡献率却最小。长历时降水事件发生率较低,但却是川渝地区降水量的主要贡献者。

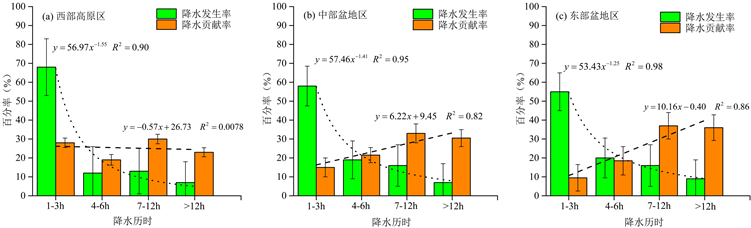

鉴于地形地貌对降水的影响,本文将川渝地区按照下垫面特点分为西部高原区、中部盆地区和东部盆地区3个区域,分别分析其降水发生率和贡献率的特点。从图2可以看出,不同区域降水发生率的变化趋势基本一致,均随着降水历时的增加呈幂指数急剧下降,相比之下,西部高原区1~3 h历时的降水发生率明显较大(68%),而中部和东部盆地区的降水发生率较小(平均为58%),说明山区较盆地小雨更容易发生。从降水贡献率来看,中部和东部盆地区域降水贡献率均呈现出先增后减的趋势,均在7~12 h的降水贡献率达到最大,且与1~3 h对应的最小降水贡献率差距较大,分别约为19%和27%。西部高原区的降水贡献率在不同降水历时发生明显波动:1~3 h和7~12 h的降水贡献率较大,而4~6 h和>12 h的降水贡献率较小,且最大降水贡献率与最小降水贡献率差距较小,约为11%。

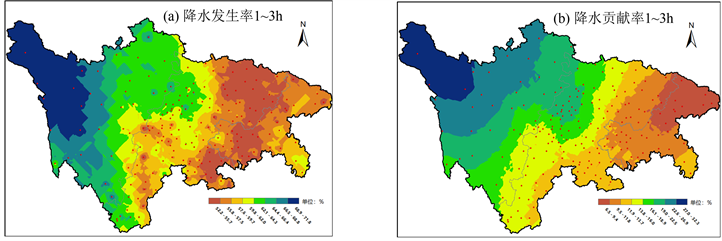

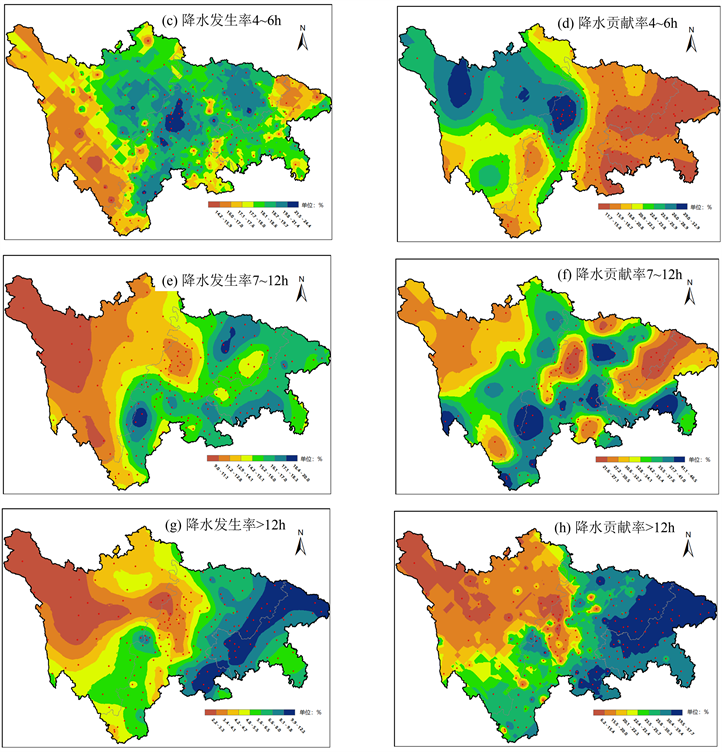

川渝地区不同历时降水发生率和贡献率的空间分布特征如图3所示。整体来看,川渝地区所有站点1~3 h短历时降水发生率均超过50%,且从东向西明显才呈增加趋势,东部盆地地区发生率为52%,西部高原区最大值达到72% (图3(a)),说明川渝地区以1~3 h短历时降水为主。但相应的1~3 h降水贡献率明显较低,最大值仅为33%,且空间分布趋势与降水发生率基本一致,即从东向西逐渐增加(图3(b))。4~6 h、7~12 h、大于12 h降水历时的发生率基本都表现为从西部山区向东部盆地区增加的趋势(图3(c)、图3(e)、图3(g)),尤其大于12 h降水历时发生率的空间分布特征表现的尤其明显。4~6 h降水历时的贡献率从东往西呈增加趋势(图3(d)),7~12 h降水历时的贡献率空间差异显著(图3(f)),大于12 h降水历时的贡献率空间分布特征与其对应的降水发生率基本一致(图3(h))。

Figure 1. Incidence rate and contribution rate of different precipitation duration in Sichuan-Chongqing region

图1. 川渝地区不同历时降水发生率和贡献率

Figure 2. Incidence rate and contribution rate of different precipitation duration in distinct regions of Sichuan-Chongqing

图2. 川渝各分区不同历时的降水发生率和贡献率

Figure 3. Spatial distribution of incidence rate and contribution rate of different precipitation duration in Sichuan-Chongqing region

图3. 川渝地区不同历时降水发生率和贡献率的空间分布

3.2. 川渝地区降水等级变化特征

川渝地区降水发生率随着降水等级增加呈幂指数形式减少,如图4所见。小雨的降水发生率达到78%,占据绝对优势,中雨和大雨的发生率显著降低,仅为10%左右;暴雨和大暴雨发生率均最低,只有5%左右,特大暴雨均值只有2%左右。各等级降水的贡献率没有明显变化趋势,线性回归方程也没有达到显著性水平。大雨、暴雨和小雨的贡献率较大,平均值为24%,中雨和大暴雨的贡献率较小,平均值为13%。从降水发生率来看,1~3 h的短历时降水和小雨的发生率最大,大于12 h的长历时降水和(大)暴雨的发生率最小,这说明川渝地区短历时小雨发生频率最高,长历时(大)暴雨发生频率最低。从降水贡献率来看,7~12 h历时降水和大雨的发生率最大,说明7~12 h历时大雨的降水贡献率最大。

Figure 4. Incidence rate and contribution rate of different grade of precipitation in Sichuan-Chongqing region

图4. 川渝地区不同等级降水发生率和贡献率

川渝各区不同降水等级发生率和贡献率如图5所示。西部高原区、中部和东部盆地区不同降水等级的发生率与整个区域特征相同:均随着降水等级的增加呈显著下降趋势,但是其对应的降水贡献率存在显著差异:西部高原区的降水贡献率随降水等级的增大呈明显下降趋势,其大雨的降水贡献率最大,达到了38%,大暴雨的降水贡献率最小,仅为4% (图5(a)。东部和中部盆地区域降水贡献率变化特征比较相似,整体上随着降水等级增加呈增加趋势,但是东部盆地地区大雨、暴雨和大暴雨的贡献率明显大于中部盆地区域的,说明东部盆地区域更容易发生强降水事件(图5(b)和图5(c))。

Figure 5. Incidence rate and contribution rate of different grade of precipitation in distinct regions of Sichuan-Chongqing

图5. 川渝各分区不同降水等级的发生率和贡献率

不同等级降水发生率和贡献率的空间分布特征如图6所示。小雨发生率在西部高原区和中部盆地区较高,达到80%左右(图6(a)),但是小雨贡献率从东南向西北呈明显增加趋势,在西北地区最大值约为42% (图6(b))。中雨发生率和贡献率空间分布特征均表现为从东南向西北增加的趋势,发生率和贡献率最大值分别达到14%和32% (图6(c)和图6(d))。大雨发生率最大值出现在川渝南都地区,最大值约为15%,最小值出现在西北区域和中部四川盆地区域,最小值约为7% (图6(e))。大雨贡献率最大值西南地区,约为48%,并呈向北延伸且有所下降(图6(f))。暴雨发生率和贡献率的空间分布特征基本相同,均表现为从东南向西北逐渐减小的趋势,其最大值分别约为6%和29% (图6(g)和图6(h))。大暴雨发生率和贡献率的空间分布模态与暴雨的完全相同:从东南向西北逐渐减小,尽管大暴雨的发生率进一步下降到5% (图6(i)),但是其贡献率却显著增加到46% (图6(j)),说明川渝地区强降水事件中降水强度较大,因此极易引发洪涝灾害。

Figure 6. Spatial distribution of incidence rate and contribution rate of different grade of precipitation in Sichuan-Chongqing region

图6. 川渝地区不同降水等级发生率和贡献率的空间分布

4. 结论

(1) 川渝地区降水发生率随降水历时的增加呈幂指数下降趋势,其对应的降水贡献率呈增加趋势。各分区不同历时降水发生率地区平均情况基本相似,但中部和东部盆地区域降水贡献率均呈现出先增后减的趋势。

(2) 1~3 h历时降水发生率均超过50%,从东向西呈增加明显趋势;4~6 h、7~12 h、大于12 h降水历时的发生率均表现为从西部山区向东部盆地区增加的趋势。1~3 h和大于12 h历时降水贡献率空间分布趋势与发生率基本一致,4~6 h降水历时的贡献率从东往西呈增加趋势。

(3) 降水发生率随降水等级的增加呈显著下降趋势,大雨、暴雨和小雨的降水贡献率较大,而中雨和大暴雨的降水贡献率较小。川渝各分区不同降水等级的发生率与地区平均特征相同,但西部高原区降水贡献率随降水等级的增大呈明显下降趋势,东部和中部盆地区域降水贡献率随着降水等级增加呈增加趋势。

(4) 小雨发生率在西部高原区和中部盆地区较高,对应的降水贡献率从东南向西北呈增加趋势。中雨发生率和贡献率空间分布特征均表现为从东南向西北增加的趋势,大雨发生率最大值出现在川渝南都地区,最小值出现在西北区域和中部四川盆地区域。暴雨发生率和贡献率均表现为从东南向西北逐渐减小的趋势,大暴雨发生率和贡献率的空间分布模态与暴雨的完全相同:从东南向西北逐渐减小。

基金项目

成都信息工程大学本科教学工程项目(BKJX2019007,BKJX2019013,BKJX2019042,BKJX2019047,BKJX2019056,BKJX2019062,BKJX2019081,BKJX2019089,BKJX2019120和JY2018012)支持。