1. 引言

在教育科学和社会学中,教育社会学是其中的重要分支之一,它以社会科学的原理为基础,对教育问题、现象及教育和社会三者之间的相互制约关系进行深入研究分析。在中国,伴随经济和文化的不断发展,教育事业也随之深入发展壮大,在社会发展中的地位也在不断提升,因而教育和社会之间的结果关系、和社会以及社会化进程之间的关系以及和学校自身组织结构的关系显得极其重要。作为教育科学与社会学的一个重要分支,教育社会学的发展在经历了近30年的停滞之后,伴随新中国改革开放的历史契机进行了重新发展,教育学以及社会学等相关社会科学也随之迈入发展、重塑的历史新进程。在相关各方力量的积极努力之下,教育社会学获得较快发展,目前已经较为稳定及成熟。尽管如此,从相关研究上来看,我国对于教育社会学的学科发展研究较少,缺乏系统性的全面回顾;从现实需求上来看,进一步梳理我国教育社会学的发展轨迹,阐述并分析这门学科的研究热点问题,这对我们把握该学科在未来的发展趋势极为有益,有助于为未来研究明确方向。

文献计量学作为当前国际趋势下科学研究的评价方法,它是将文献计量特征和文献系统二者作为研究主要对象,利用统计学以及数学等多方相关计量方法,进而对特定的某个学科领域的科技现状及未来发展路径和趋势展开分析评价并进行探索预测的一门图书情报学学科。随着国内教育社会学研究的知识信息可以通过文献可视化、可视化和解释提供丰富和直观的知识内容的研究关键词、研究作者、研究机构等等,以便清楚地把握当前的教育社会学研究的学术地图集。

在国内外已有多位学者就中国教育社会学的发展做出了回顾。早在2002年,来自山东师范大学的李长伟教授与曲阜师范大学的杨昌勇就对中国大陆教育社会学20~30年来的发展停滞与沉沦进行了深刻反思 [1] [2] [3]。在随后的几年里,吴康宁、钱民辉、刘精明、程天君等人从不同的视角分别分析了了我国教育社会学的发展历程,对学科的研究对象、研究方法、理论的中国化以及发展历程做出了相应的回顾与展望 [4] [5] [6] [7]。与此同时,国外的学者也对我国教育社会学的历史、重建与发展进行了分析回顾 [8] [9]。

尽管如此,在当前我国教育社会学的研究中,对于该学科的计量可视化分析的研究较少。孟香对我国教育社会学1999至2018年的发文量、作者以及研究机构进行了分析,但并未运用关键词与聚类分析 [10],故缺少对学科的研究热点与前沿的分析。相似的,王菲与赵翠兰对我国1999至2018年的教育社会学CSSCI论文进行了分析,但学科研究重点并未被指出 [11]。此外,也有学者对国际教育社会学领域的重要期刊进行了分析 [12] [13] [14]。综上我们可以发现,文献的计量可视化分析在我国教育社会学领域的应用较少,已有的相关研究在揭示我国教育社会学的学科建设存在着缺少对研究重点、研究机构与研究人员的综合分析。本文将基于研究文献的分析对上述问题进行补充。

借助文献计量工具Citespace与Excel,本文对收集到的期刊进行分析,解读当前研究热点、研究作者和出版机构,同时对当前国内教育社会学研究的可视化知识图谱进行交叉解读,为进一步深化国内教育社会学研究提供总结性参考。

2. 数据来源与研究方法

本文文献数据来源自中国知网中文期刊库(CNKI),检索主题为“教育社会学”。尽管王有升在回顾中国建国以来教育社会学的发展历程时将1979年改革开放作为学科重建的标志 [15],但通过检索我国教育社会学的历史文献,我们发现其“教育社会学”为主题的文献在1979年至1989年期间的文献很少且发表年份不连续。因此,我们可以得出结论,即我国教育社会学重建与发展的重要节点应为1989年,故我们将时间线设置为“1989年1月1日~2019年12月31日”,共得到963条文献。经过剔除与清洗不相关的文献后得到906条文献。通过在运用知网的文献分析功能,我们得到了我国教育社会学年度发文量、机构与作者发文量以及被引前十的文章。

进而,本文运用Citespace软件进行了关键词共现与时区图分析、突现词分析、关键词聚类分析。Citespace软件作为一种文献计量工具,在特定研究领域的核心作者与机构、发表的期刊和高频被引文献等方面具有良好的可视化效果。近年来,Citespace在国内外各个领域的文献计量学相关研究中得到了广泛应用。经CitespaceV (5.6.R2版)数据处理,并设置时间切片为1年、Top N阈值为50,得到相应计量可视化分析。

3. 中国教育社会学研究情况分析

3.1. 研究成果数量分析:学科建设的阶段性特征

通过知网检索,我们得到了1989年到2019年中国教育社会学领域的发文量。通过发文量趋势图我们可以发现我国教育社会学研究自1989年以来大致分为两个阶段(见图1)。第一个阶段为1989年至2003年,在这一阶段,我国的教育社会学研究正处于基础建设时期。教育社会学作为社会学与教育学的一大重要分支,其学科建设自1949年建国以来因意识形态等问题一直处于“零基础”状态 [16]。在该阶段,我国教育社会学的研究人员数量较少,且大部分研究者为其他学科“跨接”而来,例如来自南京师范大学的鲁洁是从“教育基本理论”专业跨接进来、来自华东师范大学的张人杰是从“比较教育学”专业跨接进来、以及北京师范大学的历以贤是从“马克思–列宁主义思想教育”专业跨接进来。因此,在1989年至2003年之间,我国教育社会学主题的论文发文量基本维持在年均13.7篇左右,总发文量相对而言仍较少,具体只有192篇,在所有文献中的占比为19.9%,学科整体处于基础建设阶段。

Figure 1. Numbers of publication in sociology of education in China from 1989 to 2019

图 1. 中国教育社会学1989~2019发文量趋势

第二个阶段为2003年至今,我国教育社会学研究处于迅速发展阶段。在2004年,我国教育社会学领域的研究出现了激增,发文量由2002年的14篇大幅度增长至2004年的42篇,发文数量较前一个阶段相比有很大的提升。出现该增长的原因有三点。其一,我国教育社会学领域从1999年招收教育社会学方向的博士后研究人员,在经历了五年的研究人员培养之后,我国涌现了大量教育社会学专业的研究人员,活跃在我国各大高校及科研机构。同时,在早期基本文献的积累与教育社会学文献的翻译下,我国教育社会学的研究数量大幅度增长。其二,中国中央也高度重视我国社会科学的学科建设,在2004年发布了《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》。意见指出要全力布局社会科学的研究,大力发展交叉学科的建设,并积极想社会及学术界推广社会科学的重要性以及研究成果。在该文件的指引下,我国教育社会学在2004年实现了发文数量上的飞跃。其三,2004年,教育部下发了两部文件,分别是《2003~2007年教育振兴行动计划》和《国家西部地区“两基”攻坚计划》,文件明确指出要坚持教育普及,并继续深入教育改革,与此同时重点关注国家重点学科的建设以及社会高层次人才的教育和培养,为我国教育社会学的研究提供了诸多讨论点与建设空间。在第二阶段,我国教育社会学的研究维持在年均45.35篇,共发文771篇,占全部文献的21.1%,学科建设处于迅速发展与繁荣阶段。

3.2. 研究机构及其群体分析:核心机构和群体尚未形成

从学科建设的角度来看,评价一个学科在某学校能发展可以通过研究发文量与教育部开展的学科评估两个变量来分析。一方面,机构发文量直接反应了该机构在教育社会学领域的研究贡献程度。另一方面,学科评估反映了该机构的研究与教育质量。因此,数量与质量的结合可以完整的反应我国教育社会学领域的主要研究机构。

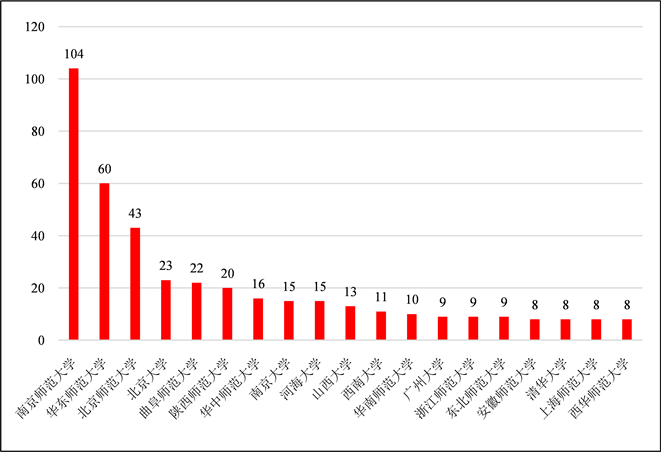

教育社会学领域存在哪些权威机构,以及具有哪些核心单位,为对此进行精确统计,本论文采取普赖斯定律来统计发表在核心机构上的研究成果,相应公式具体如下:

其中,字母N表示的意思是核心作者单位发表的最低论文数量,而Nmax则表示论文发表最高产的作者单位发表论文数量 [17]。根据知网统计数据,1989年至2019年间参与教育社会学研究的机构共有30所高校,其中发文量最多的为南京师范大学的104篇(见图2),即Nmax = 104,代入公式后计算可得,N ≈ 7.6,取整数为8。结合计算结果可得出如下结论:研究机构发表文章在8篇及以上的则可界定为核心研究机构,统计结果具体见表2所示。

Figure 2. Main research institution of sociology of education in China

图2. 中国教育社会学领域主要研究机构

统计结果显示,共有30所高校参与教育社会学研究,其中有19所是核心研究机构。从机构发文量上可以看到,南京师范大学(104篇)在我国教育社会学领域处于绝对的领先地位。南京师范大学拥有历史悠久的教育科学学院,其源头可以追溯至1902年三江师范学堂。在传统与基础上,2006年南京师范大学率先成立“南京师范大学教育社会学研究中心”,这也是国内较为领先的科研机构。此外,华东师范大学(60篇)与北京师范大学(43篇)也为我国教育社会学研究贡献了许多研究。

从总体上看,我国教育社会学的主要研究机构以各大师范院校为主。依据普赖斯定律相关观点得知,形成学科的高产作者单位群需要满足相应的前提条件,即核心研究机构发文量在总发文量中的占比约为50%。但根据数据统计,我国教育社会学领域核心机构发文量为411篇,约占总文献量的42.6%,这与核心认定标准仍存在一定的差距。由此可得出如下结论:在1992~2019年这期间我国教育社会学研究尚未形成核心作者单位群。

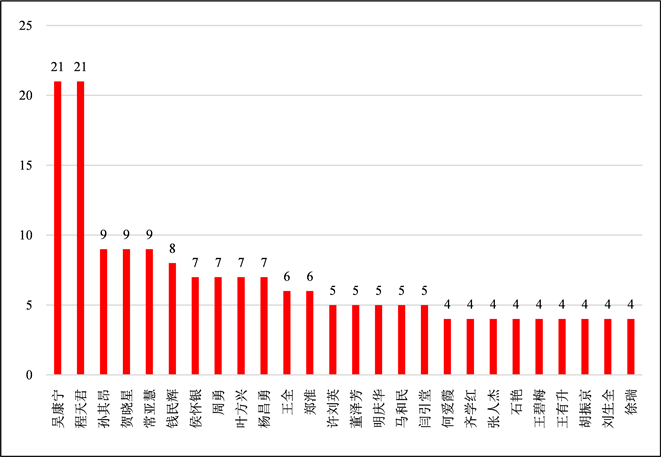

所谓的核心作者,是指在研究领域内具有一定影响力与引领力且发文量达到一定标准的作者群体。对核心作者进行分析,有助于认清哪些是该研究领域的领军群体,同时还能为后继研究者提供目标参考。因此,为将教育社会研究领域的核心作者明确、精准的呈现出来,对该学科领域的核心作者的确定依旧采用普莱斯定律计算,即

在上面的计算公式中,字母M表示的意思是核心作者发表的最低文章数,Nmax的则表示文章发表最多的作者的发表文章数量。依据在知网平台上所进行的数据统计显示,在1989~2019年这期间关于教育社会学研究发文量最多的是两位学者,即为吴康宁与程天君,他们的发文量都是21篇(见图3),把Nmax = 21代入公式进行计算,得出该结果即M ≈ 3.43,取整数则为4篇研究成果。由此得出如下结论:在教育社会学领域发文量在4篇及以上就可界定为核心作者,具体见表3所示。由图一可知,来自南京师范大学的吴康宁和程天君为我国教育社会学领域的领先研究者。此外,何海大学的孙其昂和叶方兴、南京大学的贺晓星、陕西师范大学的常亚慧、北京大学的钱民辉、华东师范大学的周勇以及曲阜师范大学的杨昌勇为我国教育社会学领域发文量排名前十的研究者。根据数据统计,我国教育社会学领域共有26位核心作者(即发文量大于4篇的作者),总发文量为178篇,占所有研究文献的18.4%。

Figure 3. Main researchers of sociology of education in China

图3. 中国教育社会学主要研究者

3.3. 研究成果及内容分析:思辨研究占主流,教育公平与思想政治教育社会学为研究焦点

高被引文献指的是多次被同行在研究中引用的文献,其文献质量收到同行所认可,成为该领域的重要文献。对我国1989年至2019年教育社会学领域最高被引文章进行文献统计,我们得到中国教育社会学领域被引前十文章表格(表1)。从表中我们可以看到,在被引前十的文章中,即有宏观层面的分析,如钱民辉、郑淮等人讨论的社会分层与教育公平问题;也有微观层面的讨论,如黄娟娟、亢晓梅等人对课堂互动的探究。这一定程度上反应了我国教育社会学在不同研究层面均取得了较为丰富的研究进展。此外,在被引前十的文章中,绝大部分文章采取了定性思辨的研究方式,对不同概念、现象进行了辨析与论证,这也是人文社科主流的研究方式之一。这一点也与王有升对学科建设的评价:“定性”长于“定量” [15]。此外我们还可以看到,我国教育社会学领域的重要文献基本均发表于2000至2010年间,这说明在21世纪初期,教育社会学开始进入了一个新的发展高峰。

Table 1. Ten most cited papers in sociology of education in China

表1. 中国教育社会学领域被引用前十文章

对论文进行主要内容的提取和凝练即是关键词,同时关键词也最能将作者文章的主要学术观点和思想呈现出来。对关键词展开跟踪能够很好的把握相关文献研究对象的发展路径和发展状态。点击“Node Types”(节点来源):Keyword (关键词),得到清晰的可视化结果,获得的主要关键词共现的知识图谱如下图4。

从图4可知,获得119个节点(关键词),108条连线(共现关系)。从图中可以看出,不同关键词的大小不同,代表着关键词共现的频次存在差异,图中的关键词越大,代表共现的频次越高。

进行定量分析存在相应的要求,即所有结论均须有客观数据提供支撑,然而,可视化知识图谱无法做到精确反馈关键词频次及中心性排序,而是只能从感性直观这个视角来对研究热点进行观察。出于提升研究可信度与科学性的需要,本文采取如下公式准确梳理出高频关键词:

在上面的计算公式中,T代表的是高频关键词出现的最低频次,用I来代表关键词的个数。依据CiteSpace导出的数据得知关键词为I = 119,把它代入公式进行计算,得出的结果为T ≈ 14.9,取整数为15篇研究成果。据此得出的结论为:在我国教育社会学研究领域,关键词出现频次为15次及以上则界定为核心关键词。点击Network Summary Table,获得关键词详细参数,经过整理可以得到关键词的共现频次,其中,关键词频次大于15的仅有5个,分别为教育社会学(406)、社会学(27)、教育公平(24)、教育(19)、思想政治教育社会学(17)。由此可见,剔除含意过于广泛出现的词后,我国教育社会学的核心关键词应为“教育公平”与“思想政治教育社会学”。此外,大于等于5的有16个,经过整理,关键词频次大于5的词经过频次降序排列信息如表2:

为了进一步深入研究主要关键词分布的脉络变迁,点击Control Panel 中的Layout中的Timezone-View可以得到关键词的时区图。建立一个二维坐标,以时间为横轴,将全部节点都定位其中,按照第一次出现的时间,节点设置在坐标中的不同时区,随着时间轴节点逐次向上。如此,便呈现出一个自左至右、自下而上的教育社会学知识演进图(见图5)。

其中,2003至2004年出现的关键词最多,有教育公平、高等教育、社会分层、教育机会均等、教育平等、远程教育等词。这也符合上文提到的2003~2004年为我国教育社会学研究发文量的飞跃阶段。到2011年,中国教育社会学领域出现了重要关键词思想政治教育社会学,成为了我国思想政治教育与社会学的共同研究重点,体现了学术界对教育社会学本土化、中国化的关注。

3.3.1. 核心关键词分析——教育公平

结合中国教育社会学研究关键词共现图与统计表来看,出现频次极高的关键词“教育公平”(出现频次24,位列第3名)反映了国内教育社会学热点依然是教育公平问题,其点度中间性大于4也说明了“教育公平”是该网络中的关键节点。随着经济改革的深入,在国内教育社会学的相关研究课题中,教育公平是其中最核心课题之一。以某种程度而言,这也显著表明我国现阶段社会经济发展已经迈入均衡发展阶段,对质量的提升更加重视。关于对教育公平和社会分层的探索研究领域,主要有两条路径:一是探讨家庭因素对子女受教育机会的影响;二是探讨在获得社会地位的过程中教育所起到的作用。

杜亮等人指出我国教育社会学在教育公平领域的研究路径主要有两条 [18]。关于第一条路径,在现有的文件中表示,对于教育和社会分层之间的关系,广泛的制度变迁是重要的影响因素之一。详细的说,是学科学者们对不同历史时期和政治背景下,家庭具有的经济、文化资本以及政治认同对其后代子女的教育机会和受教育机会的影响程度进行了深入细致的解释和说明。其中学者李煜在研究中将我国社会发展进程进行了划分,分别是以下四个阶段时期:一是中华人民共和国成立初期,即1949~1965年;二是文化大革命时期,即为1966~1976年;三改革初期,即为1977~1991年;四是改革深化时期,即为1992年至今。基于对社会调查数据的分析,他指出,在文化大革命期间,子女的受教育机会取决于两方面,一是其父母的政治地位,另外则由自身决定。而到了改革开放初期阶段,高考制度重构,从而改变了从前牺牲公平教育机会的表现规律现象。该阶段和后面的改革深化时期最为显著的区别是教育和社会再生产机制发生了变化,也就是由文化再生产的单一局面转变为资源转化和文化再生产双层模式共存的局面 [19]。

同时这意味着家庭的社会和经济资源对孩子的教育,尤其是对于后代接受高等教育机会的影响力度进一步增加,关键词“高等教育”(出现频次9次,位列第7名)与关键词“大学生”(出现频次5次,位列第11名)一定程度上反映了该研究路径的研究核心。对于出自社会不同阶层的儿童,他们在高等教育机构以及专业的分层中也呈现出分布不平衡的现象 [18]。譬如,学者刘精明发现,从我国高等教育扩招以来,简单来看是儿童高等教育入学机会存在的差距在不断的缩减,然而在该过程中,教育不平等情况却在不断的扩大加深。处于等级制度这一大背景下,优势阶层通过其具有的地位将其在本科高等教育中的比较优势进一步扩发,对于低层阶级的社会群体而言,其教育机会的获得和增加主要来自于成人高等教育 [20]。刘云杉等学者在文章中指出,随着经济发展高等教育扩张,进一步促使高等教育由“奢侈”逐渐向“必需”发展,但精英的选拔过程,看似以能力为主导,但实际上却掩盖了身份、地域、资本等预赋因素在招生领域的作用 [21]。

此外,关于在获得社会地位的过程中教育所起到的作用这一路径上,教育维持并再生产了社会平不等与关键词“社会分层”(出现频次6次,排名第10名)的观点被多数学者认可 [22] [23] [24]。其中,大部分学者在探究过程中广泛借鉴的是布迪厄的实践理论,尤其是运用关键词“文化资本”(出现频次5,位列第11名)这一重要概念来深入挖掘和探索社会分层现象出现的背后深层次原因。

3.3.2. 核心关键词分析——思想教育政治社会学

在学科分类中,思想政治教育和社会学的融合发展出一门交叉学科,就是思想政治教育社会学,是我国特有的一门教育社会学分支。孙其昂是该学科领域的一名重要研究学者,任职于河海大学。孙其昂指出,思想政治教育学科发展和进步的重要标志之一就是思想政治教育社会学的出现和发展,它是一门运用社会学的理论和方法来对思想政治教育进行探索和研究的学科 [25]。

思想政治教育社会学是一门重要学科,它源自于思想政治教育的社会性,以及社会的思想政治教育性 [25]。辩证看,既然社会性显著存在于思想政治教育中,相对应的,思想政治教育性也存在于社会中。孙其昂学者在《社会学视野中的思想政治工作》这一书中明确指出,在认识思想政治教育性时应当将其理解为社会系统中所具有的一项思想政治工作功能,指的是社会的思想政治教育功能。社会的功能一般都经由社会性的纽带或者是社会性通道,进而在思想政治教育中明确呈现出社会所具有的作用。当思想政治教育和社会分开来看,并不意味着完全分割,而是相对独立。该情况在思政教育体系中被充分挖掘和体现,同时以多种不同的形式所存在。思想政治教育中存在的社会性具有十分普遍的意义和作用,它不只是单一的在思想政治教育的实践活动中体现。此外,对于思想政治教育而言,其全部属性都应当具备社会属性。关于思想政教育所呈现出的好或坏,其最终根源都来自于社会。在这种情况下,社会是指社会的总体环境。对思想政治教育来说,其最重要并且也是最根本的力量,就是社会。思想政治教育虽然独立于社会,然而它所具有的思想政治教育功能并没有泯灭。其所具有的功能主要指的是思想政治教育性和社会相结合,在社会中具有附属功能,并不意味着思想政治教育存在特定的专门化以及专门化功能。将思想政治教育具备的社会性同社会思想政治教育所具备的社会性这二者之间的联系和区别明确指出。

关于思想政治教育社会学的研究,主体上是通过利用社会学的知识理论和实践方法来对思想政治教育相关问题进行探究和分析。对于思想政治教育学而言,其仅仅是教育学的分支之一,同时也包括了许多教育学的理论与方法。因此,从某种角度而言,思想政治教育社会学也就是利用教育社会学的理念和方法来对思想政治教育工作展开分析和探究。处于该背景情况,孙其昂学者表示思想政治教育社会学的研究对象可以划分为以下三个维度。第一个维度,将思想政治教育同社会二者之间的相互关系作为研究对象。这样的“关系论”是传统教育社会学研究中的主要研究对象,即教育与社会的相互关系。这样的研究范式的前提是教育与社会的二分性,即教育/社会以及社会中的教育。不过,程天君在通过历史考察与新制度主义的理论分析后发现,这种“教育/社会”学研究范式存在着诸多难题 [26]。就现阶段而言,应适当调整探索教育社会学模式,即从过去的“教育(社会)”学模式调整为“教育社会”学范式,进行该调整之后,这门学科研究对象的第二个维度也出现变化,也就是转变为社会的思想政治教育功能。社会的思想政治教育功能包括了社会中开展思想政治教育与社会(社会要素、关系、系统)的思想政治教育功能。第三个维度,则是思想政治教育以及其要素的社会功能。

思想政治教育社会学的诞生对思想政治工作、教育学以及社会学有着重要的意义。首先,这门学科有助于丰富思想政治工作与教育学理论。我国的思想政治教育理论的学科建设在长期以来因为很少有研究者关注到了其社会学层面的意义而是残缺的。在通常情况下,思想政治教育工作被视为一个特殊的社会教育现象,并在哲学、教育学以及心理学层面讨论,而很少从社会学的高度讨论。因此,思想政治教育社会学的很重要的意义之一便是为思想政治教育的全面发展做出必不可少的学科贡献。其次,这门学科有助于丰富教育社会学理论,促使后者理论基础更为厚实。在教育社会学领域,思想政治教育因其特殊性很少像主科、体育或艺术一样被广泛讨论其对社会的影响。而另一方面,思想政治教育又是我国特有的且每个学生都必须接受的一门学科。因此,在丰富增加教育社会学理论层面,思想政治教育社会学具有极高且重要的潜藏价值。最后,思想政治教育社会学在实践层面也有很重要的意义。基于思想政治教育体现为内在观察性特点,为此很难认识其真实面貌。正所谓 “不识庐山真面目,只缘身在此山中”,想要有效、快速的将思想政治教育在发展壮大过程中所显现出的各种现实问题解决,就必须将思想政治教育放到社会背景中研究。如此,思想政治教育社会学不只能够在我们正确理解和认识思想政治教育的现象及本质中起到关键作用和帮助,同时还能够有助于我们寻找解决和处理问题的有效方法和渠道。

3.3.3. 聚类分析

关键词的聚类图谱可以表明该领域的不同研究主题。在对关键词展开聚类分析过程中,网络中节点所存在的相似性被明显反映出来,这对于我们探测、识别某一学科研究领域的代表性知识子群具有重要帮助,换句话说,十分有利于对该研究领域的热点主题展开探究。点击“Extract Cluster Keywords”(提取聚类关键词),选择Use Keywords,选择LSI、LLR、MI等多种聚类方法生成不同的聚类结果之后,最终选取LSI、LLR、MI三种聚类结果,生成的关键词的聚类图谱如下(见图6)。

本文在探究过程中,对教育社会学相关的全部文献具有的关键词展开了聚类分析,目的是为了探索分析该学科领域中的主要内容分类。对聚类图谱分析评价时,一般是采用对其网络特征签名展开分析的方法,聚类轮廓性指数S值(Mean Silhouette)为0.5496 (>0.5),而聚类模块性指数Q值(Modularity Q)为0.825 (>0.3),表明被划分出的结构是显著的,同时聚类的状态也是合理的。

图中有10个红色标签,这10个红色标签代表10个聚类,每个聚类的标签都是共现网络中的关键词,聚类的序号是#0~#6,数字越大,聚类中包含的关键词越少。共线关系运用聚类内部的各个节点互相间的连线来表示,节点之间的连线越多,说明该领域的关键词之间的共现程度越高。总体而言,各聚类内部节点之间的连线较多,体现了该领域的关键词之间的共现程度较高。通过图6我们可以看出,我国教育社会学研究可以总结为一下五大主题:“教育社会学”、“教育公平”、“高等教育”、“教育分流”、“20世纪”、“教育评价”与“思想政治教育”。详细的聚类参数如下表3:

3.3.4. 突现词分析

突现词是指在某一段时间内被引用频次或为共线频次变化较为明显的这些词汇。依托于突现词可反馈出某时期内研究的前沿动态情况,为研究者对未来趋势走向进行预测提供依据。由于共现词的挖掘主要来自于对词频的变动趋势进行分析,具有十分显著地全面性以及动态性,因此在进行检测时选择Citespace软件系统以此来对研究前沿热点进行确定,并对演化路径进行分析探究,据此来明确未来发展状态。通过对突现关键词进行分析得知,“Year”用来代表突现词第一次在研究文献中出现的时间,“Strength”用来代表突现词突现的强度情况,“Begin”用来代表关键词呈现出突现状态的初始年份,“End”则代表的是结束年份。本文借助Citespace的突现算法进行计算,得出的突现关键词具体见图7所示。

由图可见,我国教育社会学领域在不同阶段经历了有着不同的研究热点。在1989~1999这个阶段,我国教育社会学处于重建与基础发展阶段,固本阶段的突现关键词主要为“社会学理论”、“社会学思想”、“社会学家”、“学科建设”等。在1999~2009这个阶段,伴随着我国经济的飞速发展,我国教育社会学研究热点也集中到了经济腾飞带来的一系列教育问题,故出现了突现关键词如“反思”、“现代性”、“教育公平”、“教育平等”、“社会分层”、“社会流动”等。在2009年后,一方面随着教育改革的力度不断加大,“教育改革”成为了教育社会学领域的突现关键词。另一方面,随着思想政治教育社会学学科的发展,其“思想政治教育社会学”也成为了突现强度很高的关键词。

由此可见,经由对中国教育社会学的发展历程以及研究关键词展开深入分析和探索,我们可以得出三条关键结论:一是教育社会学作为一门独立的学科,其研究与发展对教育学与社会学进行了紧密而有效的衔接,其在不同时期的核心观点能够鲜明地反应出时代发展面临的突出问题。二是由于中国在此学科的建设方面起步相对较晚,其研究成果及受重视程度还有限大幅度提高,才能与中国文明进步的步伐相匹配。

4. 结论

本文结合研究需要开展量化分析,通过数据分布及图谱形式把分析结果展示出来,研究结论具体见下文归结:

第一点:“有限”的发文总量与“大”学科发展空间之间的差距:从研究成果与发文趋势上看,发文总量“大”,且发展空间“大”。目前我国教育社会学发文量较大,近十年年均发文量为51篇。尽管如此,介于我国教育社会学起步较晚,我国教育社会学总体发文量仍低于该领域顶尖国家,如英国。更重要的一点是,董泽芳等人在2007年指出,我国教育社会学的概论性研究在很长一段时间里已经没有突破,其研究重点多沿袭了先前的观点与体系。因此可以得知我国教育社会学的发展空间虽非常大,但发展的道路任重道远。

第二点:研究机构“少”与社会需求“高”之间的矛盾:从研究主体即研究人员即机构上来看,参与范围“小”,且差异分化“大”。如上文发现,我国教育社会学的研究机构并不是很多,且集中于各大师范院校,普通综合大学参与教育社会学研究较少。此外,我国教育社会学研究的校际间发展差异较大,由程天君和吴康宁领衔的南京师范大学主导了我国教育社会学的研究。因此,为了推动学科建设的全面与均衡发展,后续研究与政策应关注到教育社会学人才的合理分配问题。

第三点:具有中国特色的创新研究为推动社会科学的发展产生独特的影响:从研究内容上看,涉及领域“小”,但创新程度“高”。就像吴康宁形容“公平”是社会学的“学科之眼”,纵观我国教育社会学三十年的发展历程,可以看到我国教育社会学最核心的是教育公平问题。因此,我国教育社会学领域的研究问题主要集中在“教育公平”以及与其相关的“高等教育”、“教育分流”等领域。而相对的,一些教育社会学的分支如学前教育社会学、特殊教育社会学等领域并未被深入涉及。尽管如此,我国教育社会学领域把思想政治教育与社会学融合,创新性的开发出了本土化的分支——思想教育政治社会学。因为此问题关系到我国教育社会学乃至社会科学的包含性与全面性,对推动社会科学的繁荣起到至关重要的作用。因此后续研究需要对较“小众”与“冷门”的话题进行深入的研究,为推动社会公平做出努力。