1. 引言

在信息大爆炸的当下,互联网为人们的信息交流提供了便利。得益于网络,人们可以更快捷、更有效地从事学术、商业、娱乐等多种类型的活动(Young, 2015a)。网络使用者中存在一些认知能力较差的个体,未能良好利用网络的优点(Ryding & Kaye, 2017),并且因为滥用或过度使用网络,导致其在工作、学业、人际等方面遭受了一系列的消极影响(Davis, 2001; Young, 1998)。这种无法控制网络使用的临床心理障碍被称之为问题性网络使用(Problematic Internet Use; Tsitsika et al., 2011),其他研究者也称之为网络成瘾(Internet Addiction; Young, 1998)或病理性网络使用(Pathological Internet Use; Davis, 2001)。

Young的ACE模型(Young, 2019; Young, Griffin-shelley, Cooper, O’mara, & Buchanan, 2000)侧重于外在因素,探讨了网络空间文化(cyberspace culture)的独特属性如何成为问题性网络使用的致病源。其中匿名性(anonymity)被Young认为是稳固的致病因素(consistent etiologic factor)。匿名性是指,个体在网络中可以主动把自己的姓名、性别、社会地位等真实身份加以隐藏,受此影响个体会产生一种无需为网上不当行为负责的心理(Suler, 2004)。另外在网络中,个体之间的交流主要依靠文字驱动(text-drive),由此个体的外貌体征(physical appearance)也得以隐藏,这便构成视觉上的匿名性——不可见性(invisibility)。不可见性与匿名性使个体产生“隐身”的知觉,潜在地增加个体在网络上做出不当行为的风险(Joinson, 2007; Suler, 2004)。Davis的认知–行为模型(Davis, 2001)关注于问题性网络使用者的认知症状,其中,个体的适应不良认知(maladaptive cognitions)被置于形成和维持问题性网络使用的中心位置。Davis认为在形成问题性网络使用的过程中,最先出现认知症状,而个体在某一方面存在的认知障碍又会继续加剧症状。一些基于Young理论的研究发现了问题性网络使用者存在抑制控制缺陷。抑制控制是一种基础认知能力,属于执行功能的三大成分之一。Diamond (2013)把抑制控制(inhibition control)定义为个体控制其注意、行为、思想及(或)情绪,以克服强烈的内部倾向、外部诱因,并做出恰当行为(及所需行为)的能力。这些研究报告的结果,一定程度上支持了Young和Davis的理论。Dong,Zhou和Zhao (2011)采用Stroop任务、Li等(2016)采用Stop-Signal任务(实验1)及Zhou等(2011)采用Go/Nogo任务均发现问题性网络使用者抑制功能较差。苏少冰和陈彩琦(2009)把被试按严重程度分为三组,并采用Stop-Signal任务测量了被试的抑制控制。结果显示,问题性网络使用越严重的被试,抑制控制表现越差。但也有一些研究报告了矛盾的结果,Dong,Devito,Du和Cui (2012)采用Stroop任务、Sun等(2009)采用Go/Nogo任务均没有发现问题性网络使用者和控制组在抑制控制表现上存在差异。Argyriou,Davison和Lee (2017)的元分析结果显示,问题性网络使用者与控制组在抑制控制上存在显著差异,效应量为中等程度(d = 0.56)。Argyriou等认为抑制功能异常是问题性网络使用的主要特征之一。因此,从行为上看,问题性网络使用者存在着抑制困难。但以往研究多采用Stroop任务、Stop-Signal任务和Go/No-go任务测量问题性网络使用者的抑制控制,研究结果更集中于探讨反应抑制。因此,本研究根据不同任务所测成分,把抑制控制细分为冲突控制、反应抑制予以探讨。采用Flanker任务及Stop-Signal任务,对抑制控制的子成分分别予以检验,进一步考察问题性网络使用者的抑制控制特点。此外,以往研究也未对Young的ACE模型探讨的匿名性予以验证。匿名性使网民的外貌体征、身份信息受到隐藏,引起在线去抑制效应的产生并导致问题性网络使用的形成(陈侠等2003;Suler, 2004; Young et al., 2000)。但是,在参与研究时,问题性网络使用者通常需要提供个人信息(人口学变量),以便研究者进行分析。且主试不可避免地会与被试产生面对面接触。此种设置使得研究情境缺乏完全匿名性,从而导致过往研究结果的应用范围受到限制,难以对相关理论做出进一步验证。因此,本研究将建立及维持据有完全匿名性的情境,确保被试在全程完全匿名的情况下参与研究。

综合以上考虑,本研究拟通过众包服务招募被试,并采用在线实验实施Flanker任务、Stop-Signal任务。众包服务是一种在线劳动力交易平台,此类平台是帮助研究人员在网络中招募被试、收集高质量实验数据的有效途径(Crump, McDonnell, & Gureckis, 2013)。在线实验即基于网络的心理学实验,是一种把互联网技术之于心理学实验的直接应用(straightforward application),即把原本在实验室开展的研究嫁接至网络中(王娱琦,余震坤,罗宇,陈杰明,蔡华俭,2015;Gosling & Mason, 2015)。Stop-Signal任务是问题性网络使用研究的常用范式(Argyriou et al., 2017; Choi et al., 2014; Li et al., 2016),能考察问题性网络使用者的反应抑制。Flanker任务则能用于考察问题性网络使用者的冲突控制。众包服务 + 在线实验的设置可以确保被试在全程享有完全匿名性的情况下参与研究(Gosling & Mason, 2015)。此外,这种设置还能确保被试参与研究时处于真实网络环境下。具体而言,对于通过众包服务应募的被试而言,参与研究仅仅是在完成一项网络任务。在众包服务平台上浏览、领取并完成网络任务,原本就是他们生活中的一项常规活动。参与研究的过程中被试并未脱离日常生活,因此实验得以更加自然、更贴近于真实情境。

2. 实验1:匿名网络环境下问题性网络使用者的冲突控制特点

2.1. 被试

本研究通过众包服务平台一品威客(epwk)分批招募被试参与在线实验。招募过程中,研究者以雇主身份在一品威客上发布网络任务。平台上的务工用户阅读任务需求后,自愿领取任务成为被试,前往虚拟实验室Pavlovia完成在线实验,每人仅能领取一次。在完成实验(网络任务)并确认完成情况合格后,每名被试将获得任务酬金¥3。第一批被试在不填写任何个人信息的匿名状态下招募。114名被试完成任务并生成有效数据文件。其中,7名被试因反应率低于95%而予以剔除。有效匿名样本为n1 = 107;第二批被试在非匿名状态下招募,要求填写真实姓名、年龄、性别、职业。61名被试完成任务并生成有效数据文件。其中,5名被试因反应率低于95%而予以剔除、3名被试因未填写身份信息而予以剔除。有效非匿名样本为n2 = 53。最终有效样本为N = 160。详细信息见表1、表2。

Table 1. Basic Information of Participants

表1. 各组被试基本信息

Table 2. Demographic Information of Nonanonymous Participants

表2. 非匿名被试人口统计学

160名被纳入数据分析的被试根据IAT量表诊断标准(Young, 2015b)进行分组。分组方案如下:总分30分以上者被划分为问题性网络使用组(n = 107);总分30分及以下者被划分为健康控制组(n = 53)。

2.2. 设计

实验1采用2 (被试类型:问题性网络使用组、健康控制组) × 2 (匿名状态:匿名、非匿名)因素组间实验设计。自变量均为被试间变量。刺激类型为被试内变量。因变量为反应时的Flanker效应、及正确率的Flanker效应。反应时的Flanker效应计算自不一致试次反应时减去一致试次反应时。正确率的Flanker效应计算自一致试次正确率减去不一致试次正确率。

2.3. 工具

2.3.1. IAT量表(Young, 2015b)

本次实验采用IAT量表鉴别是否为问题性网络使用者。IAT量表是在全球范围内受到广泛使用的自检量表,含有20个条目,可用于检测成人及青少年的问题性网络使用症状及严重程度。该量表由Young基于DSM-IV中病理性赌博的诊断标准编制而成。问题性网络使用量表采用六分量表法(6-Point Likert scale)从0到5计分,0代表“无(Not Applicable)”,5代表“总是”。总分为100分,由各项目相加而得,其中:0~30分为普通网络使用,31~49分为轻度问题性网络使用,50~79为中度问题性网络使用,80~100为重度问题性网络使用。先前研究表明,该量表在中国的信效度良好,分半重测信度均高于0.8 (陆茜,吴欧,赵贞卿,郭芳,2019;Wang et al., 2011),Cronbach’s α系数均高于0.9 (陆茜等,2019;Wang et al., 2011; Lai et al., 2013)。

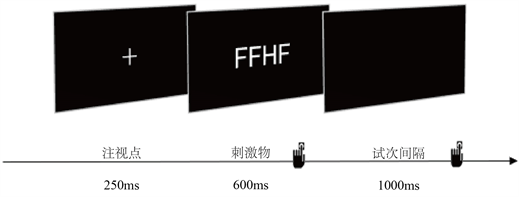

2.3.2. Flanker任务

本次实验采用Crump等(2013)的Flanker任务测量被试的冲突控制。如图1所示,该任务的刺激物由大写英文字母“F”和“H”构成。在刺激呈现阶段,屏幕上一次出现五个刺激物,呈水平排列。其中,中央为目标刺激,两侧为干扰刺激。一致试次下,目标刺激与干扰刺激匹配,共2种刺激组合(“FFFFF”,“HHHHH”);不一致试次下,目标刺激与干扰刺激不匹配,共2种刺激组合(“FFHFF”,“HHFHH”)。每个试次均由250 ms的注视点(+)开始,随后呈现600 ms的刺激,刺激消失后呈现1000 ms空屏作为试次间隔。被试被要求忽略干扰刺激,根据目标刺激,从刺激物呈现时起至空屏结束为止的时间内又快又准确地做出反应。

本Flanker任务由1个练习Block (20试次)和1个正式Block (共包含100试次)构成。各Block中一致试次和不一致试次随机呈现,两者比例为1:1。被试通计算机键盘反应,若目标刺激为“H”按“H”键,若目标刺激为“F”按“F”键。任务期间保持左手食指置于“F”键,右手食指置于“H”键。本任务采用基于程序设计语言Python开发的PsychoPy编写,部署于“虚拟实验室”Pavlovia (Peirce et al., 2019)。生成数据由Pavlovia后台自动收集。

Figure 1. Flow chart of Flanker task

图1. Flanker任务流程图

2.4. 程序

实验开始前,研究人员把在线实验程序部署至Pavlovia,并开放访问权限。研究人员以雇主身份在一品威客平台发布网络任务,任务需求包含指向Pavlovia的链接及电子知情同意书。随后等待务工用户选择是否领取网络任务。该任务设置为每名务工用户限领取一次,以避免被试重复参与。务工用户在进行自然网络活动时浏览到研究人员发布的网络任务,在阅读任务需求后,自行选择是否接受任务。接受任务后,务工用户通过链接跳转至Pavlovia,在填写一品威客ID后,作为被试开始在线实验。非匿名参与的被试,在此阶段需另加填写其真实身份信息。被试需要在阅读指导语后,按要求完成Flanker任务,并在任务完成后填写集成在实验程序中的IAT量表。在线实验结束后,务工用户返回众包服务平台,上传凭证(带有一品威客ID的实验结束截图)。研究人员检核务工用户上传的凭证及在线实验的数据质量后,发放任务酬金。

2.5. 结果

采用统计语言R进行数据处理和分析。当前数据根据Pauta准则,对反应时落在M ± 3 SD之外的试次予以剔除。

Flanker任务的描述统计结果见表3,方差分析结果见表4。

Table 3. Descriptive statistics results of Flanker task M (SD)

表3. Flanker任务描述统计结果M (SD)

Table 4. Inferential statistics results of flanker task

表4. Flanker任务方差分析结果

反应时的Flanker效应 2 × 2因素方差分析结果表明,被试类型的主效应不显著(F(1, 156) = 0.79, p = 0.37,

= 0.005, BF10 = 0.25)。与这一结果相对应的效应量为

= 0.005。该效应量根据相同解释标准,可被解释为问题性网络使用因素对两类被试冲突控制表现差异上,引起了接近小程度的效应。此外,当前数据的贝叶斯因子为BF10 = 0.25,说明在(假定没有效应的)零假设下得出当前数据的可能性是在(假定存在效应的)备择假设下的4倍(1/0.25)。根据相同分类标准,当前数据的贝叶斯因子落在了1/10~1/3区间,这表明观测数据以中等程度的证据支持了H0,即两类被试间的冲突控制表现较为相近。

匿名状态的主效应不显著(F(1, 156) = 0.22, p = 0.64,

= 0.001, BF10 = 0.20)。与这一结果相对应的效应量为

= 0.001。根据相同解释标准,该效应量可被解释为,匿名状态因素未引起对被试冲突控制表现差异(即无效应)。在零假设下得出当前数据的可能性是备择假设下的5倍(1/0.20)。根据相同分类标准,贝叶斯因子落在了1/10~1/3区间,表明观测数据以中等程度的证据支持了H0,即匿名与非匿名网络环境下被试的冲突控制表现较为相近。

被试类型×匿名状态的交互作用不显著(F(1, 156) = 0.002, p = 0.96,

< 0.001, BF10 = 0.26)。说明两类被试在匿名与非匿名的网络环境下的冲突控制表现一致。

正确率的Flanker效应 2 × 2因素方差分析结果表明,被试类型的主效应不显著(F(1, 156) = 0.92, p = 0.34,

= 0.006, BF10 = 0.26)。与这一结果相对应的效应量为

= 0.006。该效应量根据相同解释标准,可被解释为,问题性网络使用因素对两类被试冲突控制表现差异上,引起了接近小程度的效应。此外,当前数据的贝叶斯因子为BF10 = 0.26,说明在零假设下得出当前数据的可能性是备择假设下的3.85倍(1/0.26)。根据相同分类标准,当前数据的贝叶斯因子落在了1/10~1/3区间,这表明观测数据以中等程度的证据支持了H0,即两类被试间的冲突控制表现无差异。

匿名状态的主效应不显著(F(1, 156) = 0.10, p = 0.74,

= 0.001, BF10 = 0.20)。与这一结果相对应的效应量为

= 0.001。根据相同解释标准,该效应量可被解释为,匿名状态因素对被试在冲突控制表现差异上,引起的效应程度接近无效应。此外,当前数据的贝叶斯因子为BF10 = 0.20,说明在零假设下得出当前数据的可能性是备择假设下的5倍(1/0.20)。根据相同分类标准,当前数据的贝叶斯因子落在了1/10~1/3区间,这表明观测数据以中等程度的证据支持了H0,即匿名与非匿名网络环境下被试的冲突控制表现无差异。

被试类型 × 匿名状态的交互作用不显著(F(1, 156) = 0.12, p = 0.72,

= 0.001, BF10 = 0.27)。说明两类被试在匿名与非匿名的网络环境下的冲突控制表现一致。

3. 实验2:匿名网络环境下问题性网络使用者的反应抑制特点

3.1. 被试

为避免样本重叠,实验2通过另一众包服务平台猪八戒(ZBJ)分批招募被试参与在线实验。招募过程中,研究者以雇主身份在猪八戒上发布网络任务。平台上的务工用户阅读任务需求后,自愿领取任务成为被试,前往虚拟实验室Pavlovia完成在线实验,每人仅能领取一次。在完成实验(网络任务)并确认完成情况合格后,每名被试将获得任务酬金¥3。第一批被试在与实验1相同的匿名状态下招募。119名被试完成任务并生成有效数据文件。其中,48名被试因Go试次反应率低于95%而予以剔除,1名被试因重复参与而予以剔除第二次参与的数据。有效匿名样本为n1 = 70;第二批被试在与实验1相同的非匿名状态下招募。60名被试完成任务并生成有效数据文件。其中,4名被试因Go试次反应率低于95%而予以剔除、3名被试因未填写身份信息而予以剔除。有效非匿名样本为n2 = 53。最终有效样本为N = 123。详细信息见表5、表6。

Table 5. Basic Information of Participants

表5. 各组被试基本信息

Table 6. Demographic Information of Nonanonymous Participants

表6. 非匿名组被试人口统计学特征

3.2. 设计

实验2采用2 (被试类型:问题性网络使用组、健康控制组) × 2 (匿名状态:匿名、非匿名)因素组间实验设计。自变量均为被试间变量。因变量为信号停止反应时(Stop-Signal Reaction Time; SSRT)及抑制率(P(inhibit))。SSRT可通过Go试次平均反应时减去Stop试次平均停止信号延迟(Stop-Signal Delay; SSD)的差值计算,即SSRT(m);或通过求取全部Go试次数乘以Stop试次抑制失败率的值,再凭该值查找对应Go反应时分布百分位数(即百分位数反应时)减去Stop试次SSD的差值计算,即SSRT(i)。P(inhibit)为成功抑制的Stop试次占总Stop试次的比值。

3.3. 工具

3.3.1. IAT量表

同实验1。

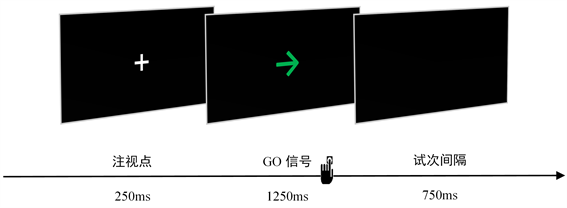

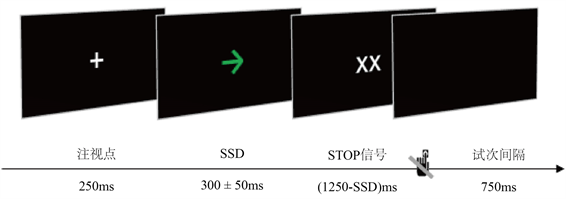

3.3.2. Stop-Signal任务

本次实验采用Stop-Signal任务测量被试反应抑制。本研究使用的Stop-Signal任务自Verbruggen等(2019)改进而来,该版任务由Verbtuggen等使用基于JavaScript语言的JsPsych开发并封装为HTML网页。本研究将其编写为PsychoPy程序,刺激及流程与原版保持一致。如图2所示,在Verbruggen等(2019)的Stop-Signal任务刺激为左朝向绿色箭头、右朝向绿色箭头及两个“X”组成的图形。在Go试次下,被试需要根据Go信号(绿色箭头)的朝向做出反应。在Stop试次下,被试需要在Stop信号(两个“X”组成的图形)呈现后抑制反应。由于在Go信号中所启动了反应趋势,被试需要做出有意努力才能在Stop信号出现后停止反应,做出的有意努力即为反应抑制(Diamond, 2013; Verbruggen et al., 2019)。每个试次均由250 ms的注视点(+)开始。随后根据当前试次类型进入不同的探测阶段:在Go试次中,屏幕将呈现Go信号(绿色箭头),被试需要根据Go信号做出按键反应,Go信号持续1250 ms刺激时间截至或持续至被试做出按键反应为止;在Stop试次中,屏幕将首先在一段停止信号延迟(Stop-Signal Delay; SSD)时间内呈现Go信号,随后Go信号将立刻被替换为Stop信号(两个“X”组成的图形),Stop信号将持续1250-SSD ms,被试需要在看到Stop信号后立刻停止反应(取消按键)。SSD是由追踪算法控制而递进变化的时间值:即初始300 ms,若被试抑制成功则在下一Stop试次的SSD增加50 ms,若被试抑制失败则在下一Stop试次的SSD减少50 ms。在任务刺激结束后,则呈现750 ms空屏作为试次间隔。

本Stop-Signal任务由1个练习Block (包含24试次,其中18个Go试次,6个Stop试次)和2个正式Block (共包含200试次,其中150个Go试次,50个Stop试次)构成。各Block中Go试次和Stop试次随机呈现,比例3:1。被试可自主选择是否在练习Block进行重复练习,直至其选择进入正式Block。被试通过计算机键盘反应,左朝向绿色箭头(←)按“F”键,右朝向绿色箭头(→)按“J”键。任务期间保持左手食指置于“F”键,右手食指置于“J”键。本任务采用基于Python语言的PsychoPy编写,部署于“虚拟实验室”Pavlovia (Peirce et al., 2019)。生成数据由Pavlovia后台自动收集。

注:上为Go试次,下为Stop试次;被试在含有按键图形标记的阶段做出反应\停止反应。

注:上为Go试次,下为Stop试次;被试在含有按键图形标记的阶段做出反应\停止反应。

Figure 2. Flow chart of Stop-Signal task

图2. Stop-Signal任务流程图

3.4. 程序

同实验1。

3.5. 结果

采用统计语言R进行数据处理和分析。当前数据根据Pauta准则,对反应时落在M ± 3 SD之外的试次予以剔除。由于部分被试抑制率未达到50%左右时,故SSRT按Verbruggen意见通过百分位数反应时计算。

Stop-Signal任务的描述统计结果见表7,方差分析结果见表8。

Table 7. Descriptive statistics results of Stop-Signal task M (SD)

表7. Stop-Signal任务描述统计结果M (SD)

Table 8. Inferential statistics results of stop-signal task

表8. Stop-Signal任务方差分析结果

SSRT(i) 2 × 2因素方差分析结果显示,被试类型的主效应边缘显著(F(1, 119) = 374, p = 0.06,

= 0.012, BF10 = 1.45)。与这一结果相对应的效应量为

= 0.012。该效应量根据相同解释标准,可被解释为,问题性网络使用因素对两类被试在反应抑制表现上的差异,引起了小程度的效应。此外,当前数据的贝叶斯因子为BF10 = 1.45说明在备择假设下出现当前数据的可能性是在零假设下可能性的1.45倍。根据相同分类标准,当前数据的贝叶斯因子落在了1~3区间,这表明观测数据以较弱程度的证据支持了H1,即两类被试的反应抑制表现可能存在差异。

匿名状态的主效应显著(F(1, 119) = 103.30, p < 0.001,

= 0.465, BF10 = 6.82 × 1016)。与这一结果相对应的效应量为

= 0.465。该效应量根据相同解释标准,可被解释为,匿名状态因素对被试在反应抑制表现上的差异,引起了极大程度的效应。此外,当前数据的贝叶斯因子为BF10 = 6.82 × 1016说明在备择假设下出现当前数据的可能性是在零假设下可能性的6.82 × 1016倍。根据相同分类标准,当前数据的贝叶斯因子落在了>100区间,这表明观测数据以极强的证据支持了H1,即匿名与非匿名环境下被试的反应抑制表现存在差异。

被试类型 × 匿名状态的交互作用不显著(F(2, 119) = 0.77, p = 0.38,

= 0.006, BF10 = 0.42)。说明被试类型因素及匿名状态因素对反应抑制表现的影响相互独立。

P(inhibit) 2 × 2因素方差分析结果显示,被试类型的主效应不显著(F(1, 119) = 0.41, p = 0.52,

= 0.003, BF10 = 0.25)。与这一结果相对应的效应量为

= 0.003。该效应量根据相同解释标准,可被解释为,问题性网络使用因素对两类被试在抑制率上的差异,引起的效应程度接近无效应。此外,当前数据的贝叶斯因子为BF10 = 0.25说明在零假设下得到当前数据的可能性是在备择假设下的4 (1/0.25)倍。根据相同分类标准,当前数据的贝叶斯因子落在了1/10~1/3区间,这表明观测数据以中等程度的证据支持了H0,即两类被试间的抑制率不存在差异。

匿名状态的主效应显著(F(1, 119) = 603.57, p < 0.001,

= 0.835, BF10 = 1.10 × 1048)。与这一结果相对应的效应量为

= 0.835。该效应量根据相同解释标准,可被解释为,匿名状态因素对被试在抑制率上的差异,引起了极大程度的效应。此外,当前数据的贝叶斯因子为BF10 = 1.10 × 1048说明在备择假设下出现当前数据的可能性是在零假设下可能性的1.10 × 1048倍。根据相同分类标准, 当前数据的贝叶斯因子落在了>100区间,这表明观测数据以极强的证据支持了H1,即匿名与非匿名环境下被试的反应率存在差异。

被试类型 × 匿名状态的交互作用不显著(F(1, 119) = 0.36, p = 0.55,

= 0.003, BF10 = 0.51)。说明匿名状态因素对被试反应率的影响独立于被试类型因素。

4. 讨论

实验1在Crump等(2013)的Flanker任务的基础上对施测环境加以调整和改进,探讨了问题性网络使用者在匿名网络环境下的冲突控制表现特点。实验1结果发现,两类被试在匿名及非匿名网络环境下的冲突控制表现无显著差异;实验2在Verbruggen等(2019)的Stop-Signal任务的基础上对施测环境加以调整和改进,探讨了问题性网络使用者在匿名网络环境下的反应抑制特点。实验2结果发现,问题性网络使用者的反应抑制表现显著低于健康控制组;以及在匿名网络环境下的两类被试的反应抑制表现亦显著差于非匿名网络环境下的表现,具体就SSRT指标(即做出反应抑制所耗费的时间)而言,匿名网络环境下被试需多耗费200 ms左右;就P(inhibit)指标(即反应抑制成功的比例)而言,匿名网络环境下被试要少做出40%的抑制。

在实验1中,匿名网络环境下问题性网络使用者、健康控制组被观察到的反应时的Flanker效应分别为36.88 ms、32.10 ms。非匿名网络环境下观察到的两类被试的反应时的Flanker效应则分别为39.73 ms、34.47 ms。囿于过往研究未细分抑制控制成分,考察问题性网络使用者的冲突控制特点。因此,实验1结果将与张小荣和张潮(2018)、Wendt & Kiesel (2011)进行比较。从张小荣和张潮(2018)采用ANT任务的研究结果中,可通过其在无提示水平下的Flanker刺激不一致试次反应时减去Flanker刺激一致试次反应的差值。求取到近似的反应时的Flanker效应。张小荣等报告的问题性网络使用者的反应时的Flanker效应为48.40 ms。Wendt & Kiesel (2011)以非问题性网络使用者为被试进行的实验室研究是Crump等(2013)的研究中所使用的Flanker任务的原始版本,Wendt报告的反应时的Flanker效应为47 ms,相比于实体环境下的研究。无论处于匿名状态或非匿名状态,两类被试均表现出了更好反应时的Flanker效应。Flanker效应值越小,说明被试在完成一致和不一致两种条件的试次,反应时越接近,即冲突控制加工得更快。这可能是因为在不会激活在线去抑制效应的实体环境中,个体会相较更为认真、更为仔细地完成任务所致。也可能是在冲突控制方面,被试受到网络环境的赋能,而进一步得到提升。而考虑到匿名状态下更短的反应时的Flanker效应,这种提升可能是在解除网络环境特性后,转瞬即逝的短暂提升。长时间网络体验能够增强协调感觉信息(传入)和动作指令(传出)的脑区间的同步性。在使用电脑的过程中,个体的注意会集中于电脑屏幕上,而周围的刺激信息很难使得其分神。根据Miyake和Friedman (2012)的观点,冲突控制的加工过程处于早期知觉阶段。Diamond (2013)认为这种反映着忽略无关刺激的抑制即为选择性注意。综上所述,使用电脑时的集中可能会带来网络体验带来的接受感觉信息和动作指令加工过程的同步化。并可能会造成个体在网络环境下的冲突控制加工时间减少,造成了侧抑制效应减弱。最终使得冲突控制表现得到短暂提升。

在实验2中,对比以往实体环境中的实验室研究及非匿名状态的结果,两类被试在匿名网络环境下都被观察到异常的反应抑制表现,分别为问题性网络使用者组SSRT = 495.51 ms及健康控制组SSRT = 440.61 ms。与此相对的非匿名环境的结果分别为263.77 ms、257.14 ms,相较,Li等(2016)所报告的SSRT = 238.00 ms (问题性网络使用者)及SSRT = 212.00 ms (控制组),Choi等(2014)所报告的SSRT = 175.02 ms (问题性网络使用者)及SSRT = 171.97 (控制组)。在本研究中,匿名网络环境下的被试花费了极长的时间才能完成反应抑制过程。此外,通常,在Stop-Signal任务中,被试能够达到50%左右的抑制率,即成功做出一半的反应抑制(Verbruggen et al., 2019)。在Li等(2016)的研究表明,问题性网络使用者(49.88%)及控制组(50.99%)的抑制率均未偏离该范围。在Choi等(2014)亦报告了问题性网络使用者(52.00%),控制组(62.00%)。实验2所得到的非匿名网络环境下的结果亦是如此,问题性网络使用组(56.06%)、健康控制组(56.12%)。而在匿名网络环境下,无论问题性网络使用组(15.21%)或健康控制组(17.23%)都被观察到出极为异常的低抑制率。这表明在网络环境下的被试不对其行为加以抑制。而通过逐试次观察单被试数据,可以发现,在网络环境下的Stop-Signal任务中,被试仅在早期出现的Stop信号下做出反应抑制(停止按键),而自中期试次开始,被试逐渐趋于“放飞自我”,即不再遵从Stop信号,即使SSD下降至下限值(50 ms),被试依然做出按键反应。这一现象,可能通过Joinson (2007)和Suler (2004)所谈及的在线去抑制化效应说明。在线去抑制效应(the online disinhibition effect)认为网络环境会催化个体的行为去抑制化,造成个体抑制能力减弱,不当行为或越轨行为上升。在线去抑制效应主要由网络环境的匿名性因素诱发。根据Young (1998)的ACE模型,匿名性使得个体能够主动隐藏其个人信息,从而产生无需为网络行为负责的错觉,并增加越轨行为。因此,本研究结果所观察的异常抑制控制,可能是个体的认知过程嵌套于网络环境之中,所受到的认知赋能。即网络环境造成的个体反应抑制能力发生动态变化。SSRT激增可被解释为反应抑制能力在网络环境下动态降低,P(inhibit)锐减可变解释为个体主观意愿上的“肆意妄为”。