1. 引言

“回头”是汉语中的常用词,有些句子中的“回头”类似于“否则”,例如:

1) 小点儿声,回头把孩子吵醒了。

2) 快走吧,回头要迟到了。

《现代汉语词典(第7版)》将其单列为一个义项,释义为“否则”,下文简称“回头”的“否则”义用法。过去有一些文献探讨了该用法,如高增霞( [1], P. 108)指出,“否则”义用法的“回头”通常前面是一个祈使句,后接一个表达原因的假设小句,假设小句表达一种非理想的、说话人担心发生的意外情况,以此解释发出祈使行为的原因,也就是说这一用法的“回头”通常出现在“祈使句 + 回头 + 不期望事件”句式中;李宗江 [2] 则进一步指出,“回头”的“否则”义用法由语用推理形成。在以往研究的基础上,我们认为仍有一些问题值得探讨。

第一,李宗江 [2] 指出,“回头”还有一种类似于“省得”的用法,如:

3) 别往水池里倒,回头堵了下水道。(张洁《漫长的路》)

4) 吃饭的时候别动火,我劝你。回头胃病又要发啦!(钱钟书《围城》)

可是,能说这种用法的“回头”与“否则”不类似吗?显然这些句子中的“回头”既可以替换为“省得”又可以替换为“否则”。那么,“回头”在其中究竟起着怎样的作用?或者说,这类复句的逻辑关系究竟是怎样的?

第二,高增霞 [1] 指出,“否则”义的“回头”经常与“别”连用,但有的句子中“别”可自由添删,有的句子中却不可以。比较下面两例:

5) 回屋睡觉去啊,别回头着凉了。(《我爱我家》)

6) 别打岔,回头我又忘了我想说什么了。(王朔《我是你爸爸》)

例(5)中的“别”可自由添删,也可以调整为“回头别”,还可以用“别”替换“回头”,例(6)则不行,这其中有怎样的缘由?另外,若将句中的“回头”替换为“否则”,则例(5)也不大能出现“别”。可见,此种用法的“回头”虽然与“否则”类似,但二者仍有一定区别,那区别又在何处?

第三,李宗江 [2] 虽指出“回头”的“否则”义用法由语用推理产生,但论述不多。除了“回头”,“呆(待)会儿、过会儿、一会儿、等下”等成分也有类似的用法。因此,我们认为“回头”的这一用法应该与其时间义存在一定的联系,那么,这种联系又是怎样的?

2. “否则”义的分合

李宗江( [2], P. 26)指出,“否则”义用法的“回头”上句是表示劝说或禁止的句子,后面是一个假设条件复合句,“回头”用在假设分句里,这个假设分句既代表前面表示劝说和禁止的句子的假设结果,又是其后分句的假设条件,如例(7)所示。此外该文还指出,“回头”有一种类似于“省得”的用法,上句表示劝说或禁止某种行为,“回头”所在的句子表示假设的结果,如例(8)所示。

7) 劝你不要捉了,回头她叫你偿命,怎么得了?(钱钟书《围城》)

8) 大李,你得把衣服脱了,里边热着呢,回头你感冒了。(《北京人在纽约》)

但正如引言里提到的,例(8)中的“回头”不仅与“省得”类似,同样也与“否则”类似。为何会有这样的情况呢?我们不妨先讨论“否则”与“省得”的异同,先看下面两个句子:

9) 小点儿声,否则把孩子吵醒了。

10) 小点儿声,省得把孩子吵醒了。

“p,否则q”表达的逻辑关系是“~p→q” [3]。听话人由于不希望q,就会根据说话人的表达进行推理,选择p的行为。也就是说“否则”句会引发听话人进行“~q→p”这样一个推理。如例(9)表达的是“如果不小点儿声,就会把孩子吵醒”,而听话人不希望“把孩子吵醒”,就会进行如下推理:“如果想不把孩子吵醒,就得小点儿声”,从而采取“小点儿声”这一行为。

“p,省得q”表达的逻辑关系是“p→~q”。听话人由于不希望q,同样会根据说话人的表达进行推理,选择p的行为。“省得”句所引起的听话人的推理同样也是“~q→p”,但此时的推理是一个回溯推理。如例(10)表达的是“如果小点儿声,就不会把孩子吵醒”,而听话人不希望“把孩子吵醒”,同样进行如下推理:“如果想不把孩子吵醒,就得小点儿声”,从而采取“小点儿声”这一行为。

由此可见,“p,否则q”与“p,省得q”的相通之处在于同样会引发听话人进行“~q→p”的推理,完成p小句的行为。因此,在仅有p和q两个分句的句子中,使用“否则”和“省得”意义非常相似。二者的差异则在于表达的逻辑关系。“p,否则q”表达的逻辑关系是“~p→q”,因此后面若再加一个与q构成条件关系的r小句,逻辑关系能够传递下去;“p,省得q”表达的逻辑关系是“p→~q”,后面若再加一个与q构成条件关系的r小句,逻辑关系无法传递,句子也就不合法。下例可以证明这一点:

11) a.小点儿声,否则把孩子吵醒,又要哭闹了。

*b.小点儿声,省得把孩子吵醒,又要哭闹了。

“否则”与“省得”的异同加深了我们对“p,回头q”逻辑关系的认识。“回头”可以自然地用在像例(12) (13)这样的句子中。

12) 告你我这人脾气可不好,你别招我犯错误,回头打坏你算谁的!(王朔《懵然无知》)

13) 他吃了几口,猛地提醒自己伤员不能吃太多,回头叫人看出来,睡不成觉就得送回前线。(王朔《看上去很美》)

上面这些“p,回头q,(那么) r”的例子中,“p,回头q”的逻辑关系必然是“~p→q”,否则句子应该不成立。同时,也没有什么理由表明仅有p、q两个分句的“p,回头q”会转而表达“p→~q”的逻辑关系。因此“p,回头q”表达的逻辑关系与“p,否则q”一致,都是“~p→q”。

综上,我们认为李宗江 [2] 中指出的类似于“省得”的“回头”,实际上仍然是“回头”的“否则”义用法,其中的“回头”能替换为“省得”是因为:q是听话人不期望的事件,“p→~q”与“~p→q”同样引发听话人进行“~q→p”的推理。这是语用因素导致的结果,而非“省得”与“回头”意义相似。因此,我们认为没有必要再为“回头”增加一个“省得”义项。

3. “别”与“p,回头/否则q”

前文说明了“p,回头q”与“p,否则q”表达的逻辑关系一致。但是,“p,回头q”与“p,否则q”显然有一些区别。“回头”常常与“别”连用,但“否则”一般不能与“别”连用,例如:

14) a.小点儿声,回头把孩子吵醒了。

b.小点儿声,回头别把孩子吵醒了。

15) a.小点儿声,否则把孩子吵醒了。

*b.小点儿声,否则别把孩子吵醒了。

3.1. “别1”与“别2”的差异

《现代汉语八百词》将“别”区分为两个,“别1”表示劝阻或禁止,“别2”表示揣测,所揣测的事往往是自己所不愿意的。“别1”与“别2”可以通过“删除测试”和“否定测试”来鉴别。含有“别1”的句子,如果删除“别1”或进行否定,句子会出现相反的意义。含有“别2”的句子,如果删除“别2”或进行否定,句子不会出现相反的意义,发生变化的只是说话人对“可能性”的认识。比较以下两例:

16) a.别回家!

b.回家!

c.别不回家!

17) a.别是被人卖了,还替人数钱吧?

b.这是被人卖了,还替人数钱呐!

c.别不是被人卖了,还替人数钱吧?

“p,回头q”中的“别”可以删除或添加而不导致相反的意义,因此,其中的“别”是表示揣测的“别2”,这与高增霞 [1] 的观察一致。

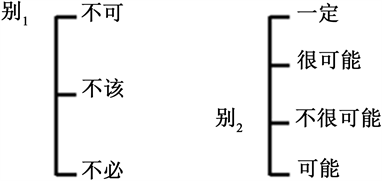

陈振宇、邱明波 [4] 指出,表示揣测的“别”是一种“推测情态(speculative modality)”用法,该用法来源于反预期语境中修辞用法的固化。所谓的“推测情态”是认识情态(epistemic modality)的一个子类,大致相当于模态逻辑中的“可能”。推测情态句中,说话人认为语句表达的命题Q是可能的,命题~Q也是可能的,不过Q与~Q并非对等,说话人更倾向于Q一些。也就是说,推测情态句表达出一种“弱肯定”的意义。这种“弱肯定”的意义是由情态标记“别2”带来的。表示劝阻或禁止的“别1”表达的则是一种“强否定”的意义。“别1”在否定等级上的位置与“别2”在肯定等级上的位置如图1所示。“别1”与“别2”的差异可以解释“p,回头q”与“p,否则q”中“别2”的隐现情况,进而说明“p,回头q”与“p,否则q”的差异。

Figure 1. The position of “bie 1, bie 2” in the negative and affirmative scale

图1. “别1、别2”在否定、肯定等级上的位置

3.2. “回头/否则”小句中“别2”的隐现

“p,回头q”中常与“回头”连用的“别”是表示认识情态的“别2”。认识情态标记的隐现一般只造成句子语义的改变,但不影响句子的合法性。所以,很多“p,回头q”中的“别2”可以自由添删,孤立地看这些句子,它们都是可以能说的。而在实际的交际过程中是否使用“别2”则取决于说话人的认识,当说话人认为“~p→q”很可能或一定为真时,就不大会在“回头”小句中使用“别2”,不然听话人会对说话人的认识形成错误的判断。

如果句中有其他成分表明了说话人认为“~p→q”很可能或一定为真,“回头”小句中再使用“别2”就会出现语义矛盾感,请比较下面几例中a、b句:

18) a.别打岔,回头我又忘了我想说什么了。(王朔《我是你爸爸》)

?b.别打岔,别回头我又忘了我想说什么了。

19) a.哎哟嫂子,您可别这么叫我,回头小凡妹妹该吃醋了。(《我爱我家》)

*b.哎哟嫂子,您可别这么叫我,别回头小凡妹妹该吃醋了。

20) a.爸,您别跟电扇这么别扭,回头再着凉。(《我爱我家》)

?b.爸,您别跟电扇这么别扭,回头别再着凉。

上面三例中的a句都是实际的语料,在a句的“回头”小句中增添“别2”便是b句,但增添之后句子的可接受度就大大降低了。这是因为这些句子的p小句中出现了表示“强否定”的“别1”。表示劝阻或禁止的“别1”表达了对命题的强烈否定,如“别吸烟!”表示对“吸烟”的强否定。上面几例中,p=别1 + ~p,因此表达了对~p的强否定。例(18)是对“打岔”的强否定,例(19)是对“您这么叫我”的强否定,例(20)是对“您跟电扇这么别扭”的强否定。之所以要强烈否定~p,是因为说话人认为避免~p大概率能够避免q的发生,其实也就是表明了说话人认为“~p→q”很可能或一定为真。故此时“回头”小句不能再使用表示弱肯定的“别2”,不然会造成语义矛盾。此外,例(19) q小句中的“该”也是一个表示强肯定的情态标记,因此该例显得更加不能接受。

“p,否则q”的“否则”小句中一般不能出现“别2”,比较下面几例:

21) a.回屋睡觉去啊,否则着凉了。

*b.回屋睡觉去啊,否则别着凉了。

22) a.小点儿声,否则把孩子吵醒了。

*b.小点儿声,否则别把孩子吵醒了。

23) a.快走吧,否则要迟到了。

*b.快走吧,否则别要迟到了。

类比上述对“p,回头q”的分析,我们可以作出推断:在“p,否则q”中,存在某一成分,表明说话人对“~p→q”这一命题持强肯定的态度,认为其很可能或一定为真。这一推断符合张斌( [5], P. 253)的研究,该文认为:“在语义层面来看,‘否则’绝对化程度较高,没有余地,相当于‘如果不p一定q’”。

通过上述对“回头/否则”小句中“别2”隐现情况的分析,我们可以发现“p,回头q”与“p,否则q”存在情态表达上的差异。如果分析成立,那么二者在情态上的差异也应该会限制其他推测情态标记在句中的使用。汉语中最典型的推测情态标记是“可能”,非典型的推测情态标记包括但不限于“别、莫、怕、只怕、恐”等。与“别2”类似,以上这些推测情态标记大多可以在“p,回头q”中使用,但一般不能在“p,否则q”中出现。如:

24) a.回屋睡觉去啊,回头别/可能/莫/怕/只怕/恐着凉了。

?b.回屋睡觉去啊,否则别/可能/莫/怕/只怕/恐着凉了。

简言之,“p,回头q”与“p,否则q”虽然都表达了“~p→q”这一命题,但说话人对于这一命题的肯定性认识不同。“p,回头q”中,说话人既可能持弱肯定的认识,也可能持强肯定的认识,前一种情况可以在“回头”小句使用推测情态标记,后一种情况一般不用。“p,否则q”中,说话人通常持强肯定的认识,认为“~p→q”这一命题很可能或一定为真,故一般不能在“否则”小句中使用推测情态标记。

4. “别”与“p,回头/否则q”

“回头”可以表示“后于说话时间的某一时点”这样的时间义。前人对“回头”的时间义论述颇多 [6],此处不再赘述。我们主要讨论“回头”如何从时间义发展出“否则”义。

“回头”从时间义向“否则”义演变的过程正是从“回头”进入“祈使句 + 回头 + 不期望事件”(即“p,回头q”)这样的句子开始的。就我们收集到的语料来看,这一临界环境最早出现于20世纪30年代至40年代,例如:

25) 你不要闹,回头妈知道打你!(曹禺《雷雨》)

26) 安姐儿你可别摔跤,回头我担不了这干系!(张爱玲《金锁记》)

27) 建侯,你说话小心,回头别懊悔。你要分咱们就分。(钱钟书《猫》)

这些句子可以有两种理解,以例(25)为例:一是“你继续闹,过段时间妈知道会打你”,二是“如果你闹,那么妈知道会打你”。前一种理解方式将“回头”解读为时间义,后一种理解方式将“回头”解读为“否则”义。

4.1. “p,回头q”的形成

我们先考虑“回头”为何会进入“祈使句 + 回头 + 不期望事件”这样的临界环境,也即“p,回头q”句式是如何形成的,这是语法化的动因问题。我们用一开始的例子加以说明:

28) 小点儿声,回头把孩子吵醒了。

P (小点儿声)是一个祈使句。祈使句总是让听话人作出某种改变,使之与当前的状况相异,故~p (不小点儿声/大声)是当前的状况。说话人认为~p (不小点儿声)的状况持续下去,到达将来某一时点,就会发生不期望的q (把孩子吵醒)事件。用语句表达出来就是“~p,回头q (不小点儿声,回头把孩子吵醒了)”。但是说话人在说出这样的话语之前,往往在头脑中会进行一个避免q事件的推理:想要避免q,就得改变当前的状况,即需要p (小点儿声)。因此,p也加入到语句中,形成“p,~p,回头q (小点儿声,不小点儿声,回头把孩子吵醒了)”。由于经济原则的作用,其中的~p常常被省略,于是就产生了“p,回头q (小点儿声,回头把孩子吵醒了)”这样的句子。

在这一过程当中,“回头”只是起到了表达“后于说话时间的某一时点”这一时间义的作用。那么,“呆(待)会儿、过会儿、一会儿、等下”这些表达类似时间义的成分也应适用于这一形成过程。事时表明确实如此,“p,待会儿/过会儿/一会儿/等下q”这样的句子都是成立的,如:

29) 小点儿声,待会儿/过会儿/一会儿/等下把孩子吵醒了。

“呆(待)会儿、过会儿、一会儿、等下”这些后时义成分与“回头”一样,都是在“祈使句 + 回头 + 不期望事件”这样的临界环境中发展出“否则”义的。

4.2. “否则”义的产生

接下来讨论“p,回头q”这一临界语境中为何会出现“否则”义。

在交际过程中,听话人常常会根据接收到的信息,基于常识和事理进行推理。生活中一个基本的事理是:如果事件A和B之间存在蕴含条件关系(A→B),那么A事件发生后不久,B事件通常也会发生。

从“p,回头q”的形成过程来看,~p与q之间是一种时间关系,即~p持续下去,到达将来的某一时点就会发生q的情况。当接收到“~p持续下去,到达将来的某一时点就会发生q”这样的信息时,听话人会根据上述事理进行回溯推理,认为~p和q之间存在着蕴含逻辑关系“~p→q”。

由于认知上的主体/背景分离(figure/ground segregation)现象,听话人不能同时将~p与q之间的关系理解为时间关系和逻辑关系。当逻辑关系更为凸显时,听话人才会认为“p,回头q”表达了“~p→q”的逻辑关系。根据第一部分的论述,“p,否则q”同样表达了这样的逻辑关系,因此听话人很容易将此处的“回头”理解为“否则”。

但是,此时的“否则”义还是一种语境义,需要长期使用,经历语境吸收的过程,“否则”义才会固化为“回头”的词义。而这一过程似乎还未完成,我们搜集到的可作“否则”义理解的“回头”,仅出现于“祈使句 + 回头 + 不期望事件”这一临界环境。

4.3. “临界频率”的制约

一定的使用频率是发生语法化的必要条件。语法化项只有具备了一定的使用频率,语法化过程才能顺利完成。根据语法化项出现的句法环境,使用频率可以区分为两种:一是语法化项在语法化的临界环境中的使用频率,可称为“临界频率”(critical frequency);二是语法化项在语法化的非临界环境中的使用频率,可称为“非临界频率”(non-critical frequency)。

彭睿( [7], P. 3-17)指出,语法化的过程受到“临界频率”的直接推动,但与“非临界频率”没有关联。临界频率推动语法化的机制是:临界环境实例的不断出现引发同一语用推理过程的反复,最终导致语法化的发生。临界频率又可以分为历时和共时两个维度,只有积累了一定的历时厚度,并达到一定的共时强度,才会导致语法化的发生。

对于“回头”从时间义向“否则”义演变这一语法化过程来说,“祈使句 + 回头 + 不期望事件”这样的句子就是发生语法化的临界环境。我们可以通过“回头”在临界环境中的使用频次来计算临界频率。

“祈使句 + 回头 + 不期望事件”这样的句子出现频次非常低。在BCC语料库2,625,992字的老舍文学作品当中,我们没能找到一例;在583,380字的王朔文学作品当中,我们共找到两例,可计算出临界频率仅为3.4 pmc (pmc = per million characters)。统计过程中,我们发现临界环境句子在口语中的使用频次高于书面语。我们在约60万字的剧本《我爱我家》中,共找到11例,计算出临界频率也仅为18.3 pmc,若结合书面语统计则会低于这一数字。况且,临界环境首次出现距今不足百年,临界频率也没能积累足够的历时厚度。作为对比,连词“所以”、“之所以”和系词“是”语法化的临界频率分别为72 pmc、58.5 pmc、51.2 pmc。( [7], P. 15)“回头”从时间义向“否则”义演变这一语法化过程的临界频率既没有积累一定的历时厚度,也缺乏足够的共时强度。临界频率的制约是这一语法化过程没能顺利完成的重要原因。

小结,“回头”类后时成分的时间义使得它们进入了“祈使句 + 回头 + 不期望事件”(即“p,回头q”)这样的临界环境。在这一临界环境中,听话人通过语用推理得出~p与q之间存在“~p→q”的逻辑关系。由于该逻辑关系与“p,否则q”中~p与q的逻辑关系一致,所以当逻辑关系凸显时,此处的“回头”就会理解为“否则”义。不过,受到临界频率的制约,这一语法化的过程并未顺利完成。“否则”义还只是“祈使句 + 回头 + 不期望事件”这一临界语境中出现的语境义。

5. 结语

“回头”用于“祈使句 + 回头 + 不期望事件”(简记为“p,回头q”)句式时,与“否则”类似,通常能与“否则”替换使用,这可称之为“回头”的“否则”义用法。

“p,回头q”与“p,否则q”同样表达了“~p→q”的逻辑关系,但“p,省得q”表达的逻辑关系是“p→~q”。类似于“省得”的“回头”,实际上仍然是“回头”的“否则”义用法,其中的“回头”能替换为“省得”是因为:q是听话人不期望的事件,“p→~q”与“~p→q”同样会引发听话人进行“~q→p”的推理。这是语用因素导致的结果,而非“省得”与“回头”意义相似。因此没有必要再为“回头”增加一个“省得”义项。

“p,回头q”与“p,否则q”在情态表达上存在一定的差异。二者虽然都表达了“~p→q”这一命题,但说话人对于这一命题的肯定性认识不同。“p,回头q”中,说话人既可能持弱肯定的认识,也可能持强肯定的认识,前一种情况可以在“回头”小句使用推测情态标记,后一种情况一般不用。“p,否则q”中,说话人通常持强肯定的认识,认为“~p→q”这一命题很可能或一定为真,故一般不能在“否则”小句中使用推测情态标记。

“祈使句 + 回头 + 不期望事件”(即“p,回头q”)是“回头”发展出“否则”义的临界环境。在这一临界环境中,听话人通过语用推理得出~p与q之间存在“~p→q”的逻辑关系。由于这一逻辑关系与“p,否则q”中~p和q的逻辑关系一致,故此处“回头”也就常被理解为“否则”义。不过,受到临界频率的制约,这一语法化的过程并未顺利完成。“否则”义还只是“祈使句 + 回头 + 不期望事件”这一临界语境中出现的语境义。