1. 引言

“幸福”是人们孜孜以求却又难以破解的人生谜题,也是近年来心理学研究的热点问题。主观幸福感(subjective well-being)指个体对生活质量进行总体评价而产生的情感评价和生活满意度,其关键在于人们对已发生事件在情绪和认知上的评价。研究者发现,个性特征和自我认知会对个体幸福感产生重要影响(聂晗颖,甘怡群,2017;张瑞平,李庆安,2017)。一般认为,更加清晰、正确的自我认知有助于提升个体幸福感。但一些研究却挑战了这一观点,自我欺骗对幸福感的提升不但没有伤害,反而有好处(Sheridan et al., 2015;范伟,杨博,刘娟,傅小兰,2017)。

掩耳盗铃、画饼充饥等现象可谓耳熟能详。自我欺骗(self-deception)指认知主体在意识中相信一个错误观念,而将正确观念存在潜意识当中(Kurzban & Athena Aktipis, 2007)。自我欺骗与个体的幸福感、积极自我认知、自尊、自我服务偏向等存在密切关联(Lopez & Fuxjager, 2012)。自欺的人善于忽略或合理化负面信息以维持积极的自我概念(Chance, Gino, Norton, & Ariely, 2015);而积极的自我概念是个体主观幸福感的重要影响因素(孟男,王玉慧,雷雳,2017)。同时,自欺也可以看作是一种心理防御机制,能够对威胁性的思想和感受起到抵御效果,从而在一定程度上维持和提升主观幸福感(Erez, Johnson, & Judge, 1995)。基于此,提出研究假设1:自我欺骗能显著正向预测主观幸福感。

自尊(Self-esteem)反映了个体对自己欣赏、重视和认可的程度,被证明是个体主观幸福感最有力的预测变量之一(Anusic & Schimmack, 2016)。高自尊个体对自己持积极态度,相信自己比他人优秀,能够更快从不愉快事件中恢复并体会到更少的痛苦(Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohns, 2003)。在面对困境时,高自尊个体倾向于直面现实,对各类问题也表现出较好的应对能力(牟晓红,刘儒德,庄鸿娟,王佳,刘颖,2016),而这些均有助于主观幸福感的提升。此外,研究发现随着自欺程度增高,个体可能表现出更高的自尊水平(Robins, Hendin, & Trzesniewski, 2001),即个体在自我欺骗中产生的“积极自我认知错觉”,有助于自尊水平的提高。因此,提出假设2:自我欺骗可通过自尊的中介作用影响主观幸福感。

心理弹性指个体在压力性事件或逆境前,能够较快恢复适应并保持良好行为(Masten, 2014),与主观幸福感密切相关(Satici, 2016)。心理弹性不仅能够减轻个体的焦虑和抑郁水平(洪炜,谢中垚,周丽丽,郝树伟,徐红红,2015),还能够提升生活满意度(贾士昱,刘建平,叶宝娟,2018),这些研究验证了心理弹性在幸福感提升中所起到的重要作用。自我欺骗也能有效提升个体的适应性行为(Lopez & Fuxjager, 2012):个体通过自欺,在面对困难时保持良好心态和适应能力来提升心理弹性,从而提高幸福感。基于此,提出假设3:心理弹性在自我欺骗和主观幸福感间起到中介作用。

同时,自尊对个体心理弹性起重要保护作用,能够显著正向预测个体的心理弹性水平(柴晓运,郭海英,林丹华,刘影,苏双,2018;Arslan, 2016)。面对困难时,高自尊个体拥有较高自信,往往能采取积极策略解决问题。同时,缓冲假设将自尊心看作一种资源,可以帮助人们更快从痛苦中走出,并缓解压力、创伤和不幸。面对困境时,高自尊作为一种心理资源帮助人们缓解压力,促进心理弹性水平,从而提高主观幸福感。因此,提出假设4:自尊和心理弹性在自我欺骗和主观幸福感间起链式中介效应。

综上所述,构建了自我欺骗通过个性特征(自尊)和调节适应能力(心理弹性)对主观幸福感产生影响的多重中介模型,以期更全面、深入地探究自欺与主观幸福感的关系及其内在心理机制,为探索自欺的积极意义提供确切依据。

2. 对象与方法

2.1. 对象

采用方便取样法,选取国内高校大学生为被试,共发放问卷572份,回收有效问卷561份,有效回收率为98.08%。其中男生173人,女生388人;大一140人,大二87人,大三93人,大四182人,研究生59人;城镇325人,农村236人;所有被试平均年龄为20.11岁(SD = 1.45岁)。

2.2. 工具

2.2.1. 自欺性提升量表(SDE)

该量表由Paulhus (1991)进行编制,共20个条目,采用7级计分法(1~7)。总分越高说明个体的自我欺骗程度越高。在本研究中,该量表的一致性系数为0.76。

2.2.2. 总体幸福感量表(GWBS)

该量表由Fazio编制,段建华(1996)进行中文版修订。量表共18个条目,分为6个维度:对生活的满足和幸福、对健康的担心、精力、心情忧郁或愉快、对情感和行为控制、松弛或紧张。总分越高,表明主观幸福感越强烈。在本研究中,该量表的一致性系数为0.78。

2.2.3. 自尊量表(SES)

该量表由Rosenberg编制,汪向东等(1999)进行中文版修订。量表共10个项目,采用4级计分法(1~4)。总分越高说明个体的自尊水平越高。在本研究中,该量表的一致性系数为0.89。

2.2.4. 心理弹性量表(CD-RISC)

该量表由Connor和Davidson编制,Yu & Zhang (2007)进行中文版修订。量表共25个项目,采用5级计分法(0~4),总分越高,反映个体的心理弹性水平越高。在本研究中,该量表的一致性系数为0.92。

2.3. 数据处理

采用SPSS 22.0进行共同方法偏差和描述性统计分析,采用Mplus 8.3进行结构方程模型分析及多重中介效应检验。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差的控制与检验

为减少共同方法偏差,在程序上采取匿名作答。在统计上,采用Harman单因素法(周浩,龙立荣,2004),在未旋转情况下得到16个特征根大于1的公因子,第一因子解释的变异量为18.20% (<40%),因此不受严重的共同方法偏差影响。

3.2. 各变量描述统计及其相关分析

相关分析的结果如表1所示,主观幸福感、自我欺骗、自尊、心理弹性呈两两间显著正相关(p < 0.001),具体见表1。

Table 1. The descriptive statistical and correlation analysis (N = 561)

表1. 描述性统计结果和变量间相关分析(N = 561)

注:**代表p < 0.01。

3.3. 自我欺骗对主观幸福感的影响机制:链式中介效应分析

构建结构方程模型,检验自我欺骗对主观幸福感影响,以及自尊与心理弹性的中介作用。采用Mplus 8.3和极大似然法进行模型拟合性分析。

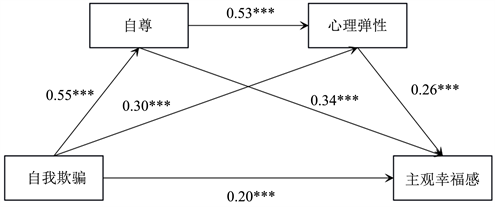

回归分析结果表明(表2),自我欺骗对自尊水平(β = 0.55, p < 0.001)能够进行显著正向预测;自我欺骗对心理弹性(β = 0.30, p < 0.001)、主观幸福感(β = 0.20, p < 0.001)能够进行显著正向预测;自尊对心理弹性(β = 0.53, p < 0.001)和主观幸福感(β = 0.39, p < 0.001)能够进行显著正向预测;心理弹性对主观幸福感(β = 0.26, p < 0.001)能够进行显著正向预测。

Table 2. The regression analysis in the mediating model

表2. 模型中变量关系的回归分析

注:***代表p < 0.001。

采用非参数百分位Bootstrap方法(温忠麟,叶宝娟,2014)对中介效应的显著性进行检验,共重复抽样5000次。结果如表3所示,自尊和心理弹性的单独中介效应,及自尊-心理弹性的链式中介效应均显著,三个间接效应的置信区间均不包含0值。自我欺骗预测个体主观幸福感的链式中介模型,见图1。

Figure 1. The chain mediating model of self-deception and subjective well-being

图1. 自我欺骗与主观幸福感的链式中介模型图

Table 3. The chain mediating effects of Self-Esteem and Mental Resilience

表3. 自尊和心理弹性的链式中介效应检验

注:***代表p < 0.001。

4. 讨论

研究探讨了自我欺骗与主观幸福感的关系,以及自尊和心理弹性在其中的作用机制。结果发现,自我欺骗可以显著正向预测主观幸福感,说明自欺对幸福感的提升发挥着积极作用。同时,研究发现自尊和心理弹性在两者间起重要中介作用,即自欺不仅能够直接提升主观幸福感,还可以通过增强个体自尊水平和心理弹性水平,间接影响个体的幸福感。

与以往国外研究结果一致(Sheridan et al., 2015),研究发现自我欺骗可以正向影响主观幸福感,验证了假设1,也在一定程度上说明该研究结果具有跨文化一致性。研究者普遍认为自我欺骗会表现出积极偏差加工,并且这种积极偏向贯穿于信息搜索、信息解释和信息记忆等基本信息加工中(von Hippel & Trivers, 2011)。这不仅能让个体从积极角度去看待生活事件,而且能帮助个体抵御负面信息可能产生的消极影响,从而提升个体的生活满意度和积极情绪、降低消极情绪。

自我欺骗还可以通过自尊的中介作用间接影响主观幸福感,中介效应量为34.46%,验证了假设2。个体在自我欺骗时会忽略或扭曲对自己的负面信息,从而维持对自己的积极认知。自欺除了带来心理满足外,还能在人际交往中发挥益处,如当个体表现的自信大方时,也能更好地获取他人信任(陆慧菁,2012)。而这些都有助于维护并提高个体的自尊水平,并进一步提高个体幸福感。

研究发现,心理弹性也在自我欺骗对主观幸福感影响中起到了中介作用,中介效应量为14.05%,证明了假设3。即自我欺骗能够正向影响心理弹性,并通过心理弹性影响主观幸福感。这一结果拓展了该领域的工作。个体通过自欺抵御那些对自己不利的信息,以此增强个体的控制感和自信心(Lopez & Fuxjager, 2012),从而使得自欺的个体在面对困境和压力时能够维持更良好心态。并且,自欺个体往往会高估自己能力,这也让他们相信自己有足够力量战胜困境。

同时,研究验证了假设4,即自欺可以通过自尊和心理弹性的链式中介影响主观幸福感,中介效应量为13.67%。与以往研究相一致,自尊能够正向促进心理弹性能力(Lee et al., 2013)。个体通过自欺,维护自我形象并从人际间获益,提升了个体自尊水平(陆慧菁,2012;Chance et al., 2015);而自尊水平的提高让个体更快处理好消极情绪和心理状态,强化个体的心理弹性水平,并提升个体幸福感(Satici, 2016)。综上所述,研究通过链式中介验证了自我欺骗可以直接或间接通过自尊和心理弹性影响个体幸福感,自我欺骗可以是促进心理健康和幸福感的应对策略。但需要指出的是,虽然自欺能给人们带来积极价值,但自欺也可能对人们的生活产生消极影响。例如,对于疾病的否认(Sims, 2017)、因作弊对自己成绩的错误估计(Chance et al., 2011)及对毒瘾的维持(Martínez-González, López, Iglesias, & Verdejo-García, 2016)等。因此如何合理利用自欺的积极效应,可成为下一步的研究方向。

5. 结论

研究探讨了自我欺骗对幸福感的影响及其机制,结果表明,1) 自我欺骗正向预测主观幸福感;2) 心理弹性和自尊在自我欺骗和主观幸福感之间起链式中介作用。

基金项目

国家自然科学基金青年项目(32000734),西南交通大学研究生教改项目(YJG4-2020-Y043)。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。