摘要: 本文以广西三十六弄-陇均省级自然保护区原生林和次生林为研究对象,通过野外调查和室内浸泡,探讨原生林和次生林凋落物层和土壤层水文效应。结果表明1) 凋落物厚度和蓄积量均呈原生林 > 次生林,原生林凋落物厚度和蓄积量分别为22.65 mm和7.35 t∙hm

−2,次生林分别为19.51 mm和6.45 t∙hm

−2。2) 凋落物最大持水量和有效拦蓄量均表现为原生林 > 次生林。3) 凋落物吸水速率和浸水时间的关系均符合幂函数关系(R² > 0.958, P < 0.01),持水量与浸水时间的关系均呈明显对数关系(R² > 0.913, P < 0.01)。持水过程中,原生林和次生林凋落物均表现为在浸水1 h内持水量迅速增加,1 h后增加速度变慢,10~12 h后持水量基本不变,24 h吸水速率趋于0。4) 在0~30 cm土层内,土壤容重均值呈现原生林 < 次生林,土壤有效持水量和最大持水量均表现为原生林 > 次生林。5) 原生林林地有效持水量为119.61 t∙hm

−2,大于次生林105.01 t∙hm

−2,原生林持水性能较好。综上,石灰岩常绿落叶阔叶混交林具有较强的水源涵养能力,且原生林优于次生林。

Abstract:

This research took the primary forest and secondary forest in Guangxi 36 Lane-Longjun Provincial Nature Reserve as the research object, studying the hydrological effects of litter layer and soil layer based on field investigation and indoor immersion methods. The results showed that: 1) The litter thickness and the biomass storage showed primary forest > secondary forest, the litter thickness and biomass storage of primary forest were 22.65mm and 7.35 t∙hm−2, and secondary forest were 19.51 mm and 6.45 t∙hm−2, respectively. 2) The maximum water-holding capacity and modified interception amount exhibited primary forest > secondary forest. 3) Litter absorption rate and soaking time was power function relationship (R² > 0.958, P < 0.01), whereas water holding capacity and soaking time had visible logarithmic relationship (R² > 0.913, P < 0.01). In the water- holding process, the litters in primary forest and secondary forest showed that the water-holding capacity increased rapidly within 1 hour of immersion, and the increasing speed slowed down after 1 hour. After 10~12 hours, the litter basically stopped absorbing water, and the absorption rate reached 0 at 24 hour. 4) In the 0~30 cm soil layer, the average soil bulk density showed primary forest < secondary forest, and the soil effective water-holding capacity and maximum water- holding capacity revealed primary forest > secondary forest. 5) The effective water-holding capacity of primary forest was 119.61 t∙hm−2, which was greater than that of 105.01 t∙hm−2 in secondary forest, indicating that the water-holding capacity of primary forest was relatively good. In conclusion, the Karst mixed evergreen-deciduous broadleaf forest has a strong water conservation capacity, and the primary forest is better than the secondary forest.

1. 引言

森林在陆地生态系统中起到保持水土、涵养水源以及改善水质的作用 [1] 。林冠层截持降水量、凋落物层和根系土壤层持水量是评估森林水源涵养功能的关键指标 [2] 。植物凋落物层巨大的表面积和松散的内部结构 [3] ,使其具有较强的吸水能力和透水性,在拦蓄雨水、抑制土壤水分蒸发、增加土壤水分入渗等方面起到重要作用 [4] 。土壤层是森林主要的水存储载体 [5] ,其疏松的土壤结构利于雨水下渗,从而起到涵养水源的作用 [3] 。凋落物和土壤作为森林生态系统水文循环的重要参与者,开展凋落物层和土壤层水文效应的研究对探讨森林生态系统水文循环和水分涵养能力具有重要意义。

不同森林类型在保持水土和涵养水源的能力上存在较大差异 [1] 。林分内部土壤质地、群落结构和组成以及微生境等的不一致改变凋落物组成、数量和质量,土壤层和凋落物及其各分解层的吸持水能力和水分截持特征等水文生态功能因此发生显著变化,对森林生态系统水文循环产生深刻影响 [6] [7] 。目前凋落物层和土壤层水文效应的研究主要基于不同土地利用类型 [8] 、不同密度林分 [9] 、不同植被演替阶段 [10] 和不同植被类型 [11] 等进行其持水性能、持水过程和阻滞径流等方面的探讨,从而揭示其水源涵养能力。凋落物与土壤关系密切,研究发现凋落物分解释归土壤的有机质和矿物质等会影响土壤理化性质 [12] 。凋落物层在喀斯特地区对蓄水保土起极为重要的作用 [13] 。相对于凋落物层,土壤层以更大的表面积和体积成为森林涵养水源的主体,林立文等 [2] 发现桂西北地区杉木林土壤层对林地持水量具有极高的贡献率。同时,土壤持水性能往往受凋落物影响。此前诸多研究均具有较强的地域性,而关于南亚热带喀斯特落叶阔叶混交林原生林和次生林凋落物和土壤水文效应方面的研究仍较少。

喀斯特生态系统为全国六大典型脆弱生态系统之一 [14] ,其稳定性和抗干扰能力差,且空间异质性强,因此不同区域喀斯特森林水文循环存在较大差异。喀斯特森林具有土层浅薄、土被不连续、植被抗干扰阈值低的特点,在夏季强降水的冲刷下极易发生水土流失,因此水土流失成为喀斯特地区主要的生态问题之一。森林凋落物层和土壤层水文效应的研究是了解森林水文循环过程的基础和前提 [5] ,加强森林生态系统水文循环的认知可对预防水土流失和森林保育工作起指导作用。

通过在广西三十六弄–陇均省级自然保护区选取典型南亚热带喀斯特常绿落叶阔叶混交林原生林和次生林建立样地,结合野外和室内工作比较2种林型凋落物层和土壤层的持水特性,揭示原生林和次生林的水源涵养能力,为南亚热带喀斯特森林植被管理和保育工作提供科学依据。

2. 材料与方法

2.1. 研究区概况

三十六弄–陇均省级自然保护区(23˚04'27~23˚19'11N, 107˚50'36~108˚08'44E)位于广西南宁市武鸣县西南部,面积达8,000 ha,属典型喀斯特低山丘陵地貌,海拔范围为200~600 m。地处亚热带季风气候区,年均温21.7℃,年均日照时数1597~1660 h,最冷月(1月)均温12.8℃,最热月(7月)均温28.6℃,年降水量1100~1700 mm,降水多集中于5~9月。土壤类型以石灰土为主 [15] 。代表性植被为石灰岩常绿落叶阔叶混交林,主要建群种有蚬木(Excentrodendron tonkinense)、苹婆(Sterculia monosperma)、海南蒲桃(Syzygium hainanense)、山榄叶柿(Diospyros siderophylla)、米扬噎(Streblus tonkinensis)、仪花(Lysidice rhodostegia)和山牡荆(Vitex quinata)等。

2.2. 样地设置与样品采集

原生林和次生林各选3个标准样地(20 m × 20 m),在每个标准样地内随机设置3个1 m × 1 m的样方采集凋落物和土壤样品。凋落物按分解程度分为未分解层(新鲜凋落物、质地坚硬、外部无分解痕迹)和分解层(有分解痕迹、颜色变黑、外表破碎、呈现一定腐朽状态)。凋落物采集前,首先用钢尺分别测量凋落物总厚度及未分解层和分解层的厚度,每个样方重复10次,而后取均值为每层凋落物厚度 [16] 。凋落物样品送至实验室,置于85℃烘箱内烘干至恒重并称重,并完成浸水实验。同时,在每个1 m × 1 m样方内挖掘土壤剖面,用环刀采集0~10 cm、10~20 cm和20~30 cm共3个土层的土壤样品,再带回实验室烘干并进行土壤贮水性能的测定。

2.3. 凋落物持水能力测定

凋落物蓄积量为凋落物烘干后干物质含量的质量,其持水能力采用室内浸泡法测定。按每个样地分别取90 g烘干后的凋落物装入尼龙网袋并浸入清水中,测定浸泡0.25、0.5、1、2、4、6、8、10、12、24 h的凋落物重量,浸泡24 h后的吸水量为最大持水量,此时的持水率为最大持水率 [2] ,其余指标计算公式为:

(1)

(2)

(3)

(4)

式中,Wm、W分别为凋落物最大拦蓄量(t∙hm−2)和有效拦蓄量(t∙hm−2),K、H分别为凋落物自然含水率(%)和最大持水率(%),n1为凋落物鲜重(g),n2为凋落物干重(g),n3为凋落物浸水24 h后的质量(g),R0为平均自然含水率(%),M为凋落物蓄积量(t∙hm−2)。

2.4. 土壤水分物理性质测定

采用环刀法测定土壤容重、饱和持水量、总孔隙度、毛管孔隙度等指标 [5] ,据此估测土壤田间持水量、有效持水量和最大持水量,计算公式为:

(5)

(6)

(7)

式中,Sc为土壤田间持水量(t∙hm−2),Snc为有效持水量(t∙hm−2),Smax为最大持水量(t∙hm−2),Pc为毛管孔隙度(%),Pnc为非毛管孔隙度(%),Pt为总孔隙度(%);T为土层厚度(m)。

2.5. 数据分析

使用R4.0.3中MASS包完成各层凋落物吸水速率和持水量与浸水时间关系的回归拟合分析。吸水速率与浸水时间的拟合方程为

,V为吸水速率(t∙hm−2∙h−1),t为浸水时间(h),k为方程回归系数,n为指数。持水量与浸水时间的拟合方程为

,Q为持水量(t∙hm−2),t为浸水时间(h),k为方程回归系数,a为方程常数项。其余数据分析、整理及作图均在Excel2010中完成。

3. 结果与分析

3.1. 凋落物蓄积量及水文特征

凋落物厚度和蓄积量均表现为原生林 > 次生林,同时分解层 > 未分解层(表1)。原生林凋落物未分解层和分解层厚度分别为2.45 mm和20.20 mm,分别占总厚度的10.82%和89.18%;未分解层和分解层蓄积量分别为0.59 t∙hm−2和6.94 t∙hm−2,分别占总蓄积量的8.03%和94.42%。次生林凋落物未分解层和分解层厚度分别为1.24 mm和18.27 mm,分别占总厚度的6.36%和93.64%;未分解层和分解层蓄积量分别为0.42 t∙hm−2和6.03 t∙hm−2,分别占总蓄积量的6.51%和93.49%。原生林和次生林凋落物层均主要由分解部分构成,未分解部分极少。

Table 1. Litter thickness and storage of primary forest and secondary forest

表1. 原生林和次生林类型凋落物厚度和蓄积量

表2显示,凋落物未分解层和分解层自然含水率、最大持水率、最大持水量、有效拦蓄率和有效拦蓄量均表现为原生林 > 次生林,同时,未分解层和分解层存在较大差异,整体表现为分解层 > 未分解层。结合凋落物未分解层和分解层,原生林凋落物自然含水率均值87%,次生林66%;原生林凋落物最大持水率均值339%,次生林266.5%;原生林凋落物最大持水量总和25.13 t∙hm−2,而次生林14.96 t∙hm−2;原生林凋落物有效拦蓄率均值200.5%,次生林160.5%;原生林凋落物有效拦蓄量总和14.55 t∙hm−2,次生林8.89 t∙hm−2。综上可知,原生林凋落物持水性能大于次生林,且均为分解层 > 未分解层。

Table 2. The water-holding capacity of litter of primary forest and secondary forest

表2. 原生林和次生林凋落物拦蓄能力

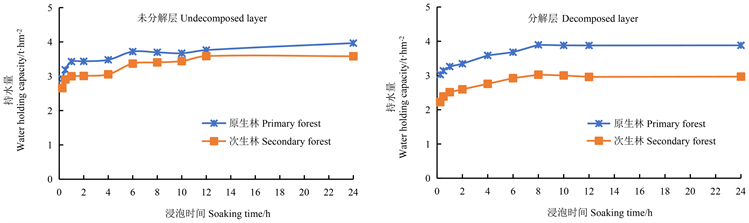

3.2. 凋落物吸水速率和持水量

由图1可知,原生林和次生林凋落物吸水速率整体趋向重合,未分解层和分解层吸水速率在浸水2 h前均呈迅速下降的趋势,在浸水4 h后趋于稳定,至24 h趋于0。原生林和次生林凋落物吸水速率与浸水时间均呈幂函数关系,决定系数R2 > 0.958,拟合效果好(表3)。同时,原生林和次生林凋落物吸水速率在浸水初期存在差异,浸水0~0.5 h,原生林凋落物未分解层和分解层吸水速率均大于次生林,且分解层表现更为明显。原生林和次生林凋落物未分解层和分解层持水量均表现为原生林 > 次生林,其持水量均在浸水1 h内迅速增加,随浸泡时间的延长,未分解层持水量在浸水2~12 h期间缓慢增加,12 h后趋于稳定,而分解层在浸水2~8 h期间缓慢增加,10 h后趋于稳定(图2)。原生林和次生林凋落物持水量和浸水时间呈对数关系,决定系数R2 > 0.913,拟合效果好(表3)。

Figure 1. Correlation between water-holding rate and soaking time of litter in primary forest and secondary forest

图1. 原生林和次生林凋落物吸水速率与浸泡时间的关系

Figure 2. Correlation between water-holding capacity and soaking time of litter in primary forest and secondary forest

图2. 原生林和次生林凋落物持水量与浸泡时间的关系

Table 3. Regress analysis between the water-holding rate (V), water-holding capacity (Q) and the immersion time (t) of litter in primary forest and secondary forest

表3. 原生林和次生林凋落物吸水速率(V)和持水量(Q)和浸水时间(t)的回归分析

3.3. 土壤物理性质及水文特征

由表4可知,在0~30 cm土壤层内,土壤容重、毛管孔隙度和田间持水量均值均表现为原生林 < 次生林,而土壤总孔隙度、非毛管孔隙度、有效持水量和最大持水量均值均表现为原生林 > 次生林。从垂直变化看,随土层深度增加,原生林和次生林土壤容重均呈增大趋势,总孔隙度、毛管孔隙度、田间持水量和最大持水量呈减小趋势。综合来看,原生林土壤持水性能优于次生林,且浅层土壤持水性能优于较深层土壤。

Table 4. Soil physical properties of primary forest and secondary forest

表4. 原生林和次生林土壤物理性状

3.4. 两种林型林地持水特性

从表5可知,原生林和次生林土壤层的贡献率均在85%以上,土壤层持水量远高于凋落物层。原生林凋落物层和土壤层对林地持水贡献率分别为12.16%和87.84%,次生林凋落物层和土壤层对林地持水贡献率差异较大,分别为8.47%和91.53%。原生林有效持水量(119.61 t∙hm−2)大于次生林(105.01 t∙hm−2),表明原生林水源涵养能力较强。

Table 5. Effective water-holding capacity of primary forest and secondary forest

表5. 原生林和次生林林地有效持水量

4. 讨论

凋落物层水源涵养功能是森林水文生态功能的重要指标,在改变林分土壤结构、保水固土和防止土壤孔隙堵塞等方面发挥巨大作用 [17] [18] ,主要由蓄积量和持水量体现。凋落物蓄积量通常由植被发育状况、土壤、地形、气候和凋落物分解状况等多种因素共同决定 [19] [20] 。有研究显示 [6] ,桂西北喀斯特地区次生林凋落物蓄积量高于原生林。而本研究得到原生林凋落物蓄积量大于次生林的结果,可能是由于本研究与水热充足的南亚热带地区进行,原生林植被在受到极小人为干扰的情况下发育良好,林分密度较次生林大,从而得到较大的凋落物蓄积量。相关研究亦表明凋落物蓄积量随林分密度增加而呈现增长趋势 [21] 。本研究中,凋落物蓄积量在6.45~7.35 t∙hm−2,接近广东鼎湖山南亚热带常绿阔叶林(8.45 t∙hm−2) [22] ,高于桂西北喀斯特区青檀林(1.83 t∙hm−2) [6] 和南亚热带米老排林(1.96 t∙hm−2)等 [1] 。这可能与本研究采样时间有关,石灰岩常绿落叶阔叶混交林植物凋落主要集中于3~4月和11~12月,本研究于4月中旬开展,凋落物已有一定积累,同时免于雨季强降水的冲刷,土壤微生物等分解者未生长活跃,凋落物分解速率缓慢,因此其蓄积量较大。

凋落物持水能力常用最大持水量和最大持水率评估,由凋落物组成、蓄积状况和分解程度等因素决定 [2] 。本研究中,原生林和次生林凋落物最大持水率分别为339%和266.5%,表明这2种林型最大可分别吸持约为自身干重3.39和2.67倍的水分,且分解层的最大持水率和最大持水率均高于未分解层,表明分解层具有更好的持水性能,这与已有的研究结果 [2] [23] 一致,这是由于本研究中绝大部分凋落物已出现分解迹象,较大的蓄积量使分解层可吸持更多水分。凋落物最大持水量常用以反映其持水能力,而地形坡度、土壤透水性、降水时效性以及喀斯特地区特有的二维水文结构使凋落物很少存在雨水浸泡24 h的现象,因此常用有效拦蓄量估测凋落物的持水能力 [2] 。本研究中,原生林凋落物有效拦蓄量大于次生林,且均表现为分解层大于未分解层,该结果同样由其各自的蓄积量所致。

土壤是森林生态系统涵养水源的主体部分,其持水量是评价森林水源涵养功能的重要指标 [2] 。土壤持水量与土壤容重和孔隙度密切相关,二者反映土壤的通气透水性 [24] 。一般而言,土壤容重越小,其透水透气性能越强,拦蓄降水能力越强,反之拦蓄降水能力越差。本研究中,在0~30 cm土层内,土壤容重随土层深度的增加而增大,原生林土壤容重小于次生林,表明土层深度越深,土壤吸持水的能力越差,而植被由次生林演替至原生林可改善森林土壤持水性能。

土壤孔隙可以贮存水分,同时作为植物根系延展和土壤动物、微生物等活动的通道,其数量和大小取决于土壤质地、结构和有机质等 [2] [25] 。土壤总孔隙度常在30%~60%,稍高于50%时,土壤保持更好的疏透性和持水性 [25] ,从而具有更好的涵养水源性能。本研究中,在0~30 cm土层内,原生林和次生林土壤总孔隙度分别为54.76%和54.03%,表明2种林型土壤持水性能均较好。同时,本研究3个土壤层总孔隙度差异较小,而有研究发现人工林0~10 cm土层总孔隙度与其它更深土层存在较大差异 [2] ,可能是因为人工林表层土受到人工施肥、除草等人为干扰的影响,因此其最表层土壤疏松结构明显,而天然林土壤不存在此类干扰,因此在土层深度变化较小的范围内,土壤层孔隙度变化较小。土壤层涵养水源性能通常由有效持水量和最大持水量反映。土壤最大持水量用总孔隙度衡量,有效持水量则由非毛管孔隙度推测,非毛管孔隙度越大,土壤水分渗透性越强 [25] 。本研究中,原生林土壤总孔隙度和非毛管孔隙度均大于次生林,因此原生林土壤最大持水量和有效持水量较大,对应着较好的涵养水源能力。

不同森林类型在土壤结构、林分密度、植物组成等方面存在差异,从而森林水源涵养能力也随之改变。本研究中,综合凋落物和土壤的有效持水量,可发现原生林持水性能大于次生林,表明原生林涵养水源能力更强。曾昭霞等 [6] 亦表示在喀斯特地区,相对于次生林,提高原生林凋落物积累更具水文意义。因此在南亚热带喀斯特地区的林地管理过程中,应加强防护原生林,减少人为清除地表凋落物的措施,充分结合森林凋落物和土壤的水源涵养能力,选用适当的植被恢复技术,促进森林水土保持和水源涵养功能的提高。

5. 结论

目前关于南亚热带喀斯特森林凋落物和土壤水文效应的研究仍较少,本文基于野外调查和室内实验对该种森林凋落物和土壤水文效应进行研究,并对原生林和次生林的持水性能进行比较,进一步补充了对南亚热带喀斯特森林水文循环和水源涵养能力的认知。结论如下:

1) 原生林和次生林凋落物总蓄积量分别为7.35 t∙hm−2和6.45 t∙hm−2,有效拦蓄量分别为14.55 t∙hm−2和8.89 t∙hm−2,最大持水量分别为25.13 t∙hm−2和14.96 t∙hm−2,均为分解层大于未分解层,原生林凋落物持水性能优于次生林。

2) 原生林和次生林凋落物分解层和未分解层吸水速率与浸水时间均呈显著幂函数关系,持水量和浸水时间均呈显著对数关系。持水过程中,原生林和次生林凋落物均表现为在浸水1 h内持水量迅速增加,1 h后增加速度变慢,10~12 h后持水量基本不变,24 h吸水速率趋于0。

3) 0~30cm土层内,原生林和次生林土壤有效持水量分别为105.06 t∙hm−2和96.12 t∙hm−2,最大持水量分别为547.62 t∙hm−2和540.34 t∙hm−2,原生林土壤持水性能优于次生林。

4) 综合凋落物和土壤有效持水量,发现原生林和次生林林地有效持水量分别为119.61 t∙hm−2和105.01 t∙hm−2,原生林持水性能优于次生林,表明原生林具有较强水源涵养能力。

本研究结果对了解南亚热带喀斯特森林水文循环和水源涵养能力具有重要意义,然而尚未明晰不同林型凋落物和土壤持水性的主要影响因素,本研究工作为进一步研究打下了坚实基础。

基金项目

广西自然科学基金项目(2021GXNSFFA196005, 2021GXNSFAA196024)和国家自然科学基金项目(31960275, 31760128)。

参考文献

NOTES

*通讯作者。