1. 引言

目前“糖税政策”在全球范围内盛行,我国虽尚未征收糖税,但国家和社会各界不断呼吁饮食的少糖化。国家卫健委在《健康中国行动(2019~2030年)》中提出“三减三健”(减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼)的专项行动上,倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的代糖取代蔗糖,大众对健康关注度开始提高,代糖产品开始逐渐进入大众视野。本研究基于大众对代糖产品的认知现状,分析了代糖产品的购买意愿影响因素,得出了相应的结论与建议。

2. 文献综述

2.1. 国外研究现状

当前,国外学者对代糖的相关研究主要分为以下两类:第一类文献是验证代糖能否替代蔗糖,Carolina Tavares学者在选择用甜味剂替代蔗糖来减少能量密度(ED)的实验中,通过用甜味剂代替蔗糖和减少配方中人造黄油的量,可以降低制剂的能量密度(ED),在品尝制剂中可以用II型基于三氯蔗糖甜味剂代替蔗糖 [1] ;Itobe, T.等学者研究发现,甜味剂和香气之间存在显著的味觉–香气相互作用,影响甜味强度、喜欢度以及不同的香气感知 [2] ;Yi Jing Thun等学者通过研究评价酸奶饮料中香气–口感–质构(ATT)跨模态相互作用的影响发现,消费者会接受添加甜叶菊和果胶的0%糖酸奶饮料 [3] ;Taísa Rezende Teixeira Farias研究发现赤藓糖醇和聚葡萄糖体化剂不应作为纯组分使用,因为它们会引起最终产品性质的变化,并对感官属性产生负面影响。而高浓度木糖醇和山梨醇提供了更好的感官接受,因此被认为是蔗糖的良好替代品 [4] 。

第二类文献是代糖的作用:在《Nutrition & Food Science》中木糖醇是一种天然甜味剂,存在于许多水果和蔬菜中,甚至在人体内产生。它具有与普通食糖或蔗糖相同的甜度和相同的卡路里,但它在一个重要方面与蔗糖不同,它不会导致蛀牙。事实上,有证据表明它可以帮助减少蛀牙 [5] ;但代糖也存在安全性的问题令人担忧,Elif Inan-Eroglu和Aylin Ayaz在动物实验中发现甜味剂和乳化剂的摄入与肠道菌群组成的改变有关,这让人质疑它们是否仍然被认为是“安全的” [6] ;Emamat等认为低热量或无热量甜味剂会导致人体“肠道失调”,进而推测,增加人工甜味剂的摄入可进一步提高NAFLD的患病率 [7] 。

2.2. 国内研究现状

国内学者对于代糖研究主要归为四类:

第一类从代糖本身的优缺点出发,将其与健康、安全相联系,研究了其用量、使用时长等方面。有研究表明代糖甜度高、热量低,食用安全性好,具有降血糖、抗肥胖、降血脂、抗氧化等多重生理功能 [8] ;但也有研究表明沉迷代糖会导致甜味受体因为代糖的安慰剂作用而被“瞒骗”,从而引起体内激素的混乱,导致报复性摄入更多食物和糖分,违背了食用代糖最初的意愿 [9] ;更有些学者认为代糖不能减肥可能还会增肥,存在破坏胃肠道微生物环境、影响胰岛素分泌,可能出现未知的长期影响等方面的威胁 [10] 。中国食品报上也曾说明过量食用代糖会导致明显的腹泻,或轻微的腹部症状,如腹胀和肠胃胀气 [11] 。现有研究也大多不提倡长期食用代糖 [12] 。

第二类出于对特殊人群的考虑,对代糖的种类进行了深入研究。代糖分为营养性代糖和非营养性代糖,非营养性代糖又可分为天然的和人工合成的 [12] 。目前研究发现人工代糖(如阿斯巴甜)在我们人体胃肠道酶的作用下会被分解,患苯丙酮尿症患者无法代谢苯丙氨酸(阿斯巴甜的一种关键成分),不适合使用这种代糖。由于人工代糖的安全性、人体代谢过程还没有系统的科学研究,黄傲提醒糖友们使用代糖要有优先级,首选是天然代糖、糖醇,最后是人工代糖 [13] 。

第三类研究了代糖的前景和发展趋势。陆婉瑶等学者提到在终端食糖和甜味剂消费市场,减糖类产品已成型且占据了一定的市场份额,但我国目前减糖市场还属于起步探索阶段,作为功能糖和高倍甜味剂原料的主产国,国内企业发展减糖类产品具有较大的原料优势 [14] 。此外,他们还提到随着人们对健康饮食重视程度的提升,以及相关患病人群糖类食品控制需要,无热量的、不参与新陈代谢的代糖类产品需求将会越来越大,且相较于蔗糖,新型甜味剂价因其成本低而具备明显优势 [15] 。另外,李海奇研究发现聚葡萄糖作为一种水溶件膳食纤维及优质填充剂,可取代部分脂肪,将其用于研发品质优良、低热、低脂的保健型膳食纤维食品有较大的市场前景 [16] 。

第四类从代糖概念出发,将现行热度较高的说法“低糖、无糖、无蔗糖、代糖”进行比较从而说明存在的问题。我国食品营养标签法规规定食品或饮料中糖的含量低于0.5克/100克或0.5克/100毫升就可以标注为无糖,范志红教授指出,大部分低糖饮料,当摄入量足够时也就脱离了低糖的概念,而且无蔗糖并不代表不含有其他的糖 [17] 。这就有利于商家偷换概念从而提高含糖产品的销量。

综上所述,目前基于代糖的已有研究多局限于代糖本身的生物效应和营养特性分析,尚未从消费者购买意愿角度出发,对影响程度和作用路径进行系统探究,体系还不够完整,同时也存在研究方法上的局限性,缺少实证分析。本文以SOR模型 [18] 和TAM模型 [19] 为理论基础构建结构方程模型,对当前代糖产品消费者购买意愿影响因素进行分析,并结合描述性统计分析对代糖产品,宣传的内容、途径和受众群体提出建议。

3. 研究模型与假设

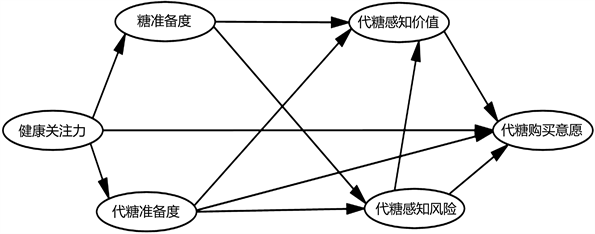

本文提出与代糖购买意愿(Purchase intention of sugar substitutes)相关的5个变量,分别为糖准备度(Health Attention)、健康关注力(Sugar Preparation)、代糖准备度(Sugar Substitute Preparation)、代糖感知风险(Perceived Value of sugar substitutes)、代糖感知价值(Perceived Value of sugar substitutes),构建理论模型。

3.1. 变量分析

3.1.1. 糖准备度

糖准备度是消费者对于糖的了解程度。糖与健康的关系受到人们的关注,美国心脏协会分析了膳食糖对健康的影响后最终提出:人们应当限制糖的摄入 [20] 。世界卫生组织(WHO)对23个国家的人口死亡原因作了调查分析后得出:嗜糖之害甚于嗜烟,长期食用含糖高的食物会使人的寿命缩短大约20年。

3.1.2. 健康关注力

健康关注力是消费者对于自身健康的关注程度。长期摄入过量的糖会导致肥胖、糖尿病、龋齿和皮肤老化等一系列问题早已成为科学界的共识,随着人们对肥胖、糖尿病认识的不断提高,尤其是在与肥胖引起的并发症——包括代谢综合征、胰岛素抵抗等并发症的发生后,非卡路里代糖的应用日益受到青睐 [21] 。在临床工作中,也经常有糖尿病或者肥胖症患者咨询,能否通过摄入代糖产品来控制血糖或体重 [12] 。

3.1.3. 代糖准备度

代糖准备度是消费者对于代糖的了解程度。《美国心脏病学会杂志》最新发表了一项研究结果表明代糖甜味剂饮料并不是心血管健康的安全替代选择 [22] 。很多人选择代糖主要考虑到以下三个因素:一是因其热量远低于传统糖类且很难被身体代谢吸收;二是代糖的升糖指数(GI)更低,更加适合需要控制血糖的消费者;三是代糖能减少龋齿的发生 [9] 。

3.1.4. 代糖感知风险

感知风险最初的概念是由哈佛大学的Bauer提出的,他认为消费者的购买决策行为,会因某些不确定性而无法确知其预期的结果是否正确 [23] 。使用糖醇作为替代甜味剂有一个明显的副作用,就是会增加胃肠道负担,摄入过量的代糖可能会导致腹胀、肠胃胀气甚至是腹泻等 [11] 。

3.1.5. 代糖感知价值

感知价值是消费者基于所得与所失对服务或产品效用做出的总体评价 [24] 。适量食用代糖是安全的,部分代糖如木糖醇可以帮助减少蛀牙;阿洛酮糖的代谢方式与蔗糖不同,不会提高血糖或胰岛素,因此对需要控制血糖的消费者来说是一种较好的天然甜味剂 [25] 。

3.2. 研究假设

消费者希望了解更多关于所购产品的信息,以便根据产品价值及是否有利于健康做出适当选择 [26] 。因此,代糖消费者对于自身健康的关注力会影响大家对于糖或者代糖的关注度或了解程度,本文提出以下两条假设:

H1:健康关注力会正向影响糖准备度;

H2:健康关注力会正向影响代糖准备度。

代糖产品可以减肥,改善反应性低血糖和糖尿病,部分人工合成代糖和部分天然代糖均可促进胰岛素正常分泌,这对于糖的代谢是有益的 [27] 。高糖饮食会导致胰岛素抵抗,而胰岛素抵抗是2型糖尿病发生的病理基础 [28] 。由此可见糖准备度与代糖准备度会影响消费者对于代糖感知价值的高低,本文提出以下四条假设:

H3:糖准备度会正向影响代糖感知价值;

H4:代糖准备度会正向影响代糖感知价值;

H5:糖准备度会负向影响代糖感知风险;

H6:代糖准备度会负向影响代糖感知风险。

过多食用代糖可能会影响体内激素分泌,导致肠道菌群紊乱 [29] ,消费者对于代糖产品的感知风险会影响感知价值,消费者在选购产品时,若担心代糖产品存在不安全性因素,通常会减少购买行为。因此本文提出以下假设:

H7:代糖感知风险会负向影响代糖感知价值。

Zeithaml认为感知价值是消费者在得到产品或服务过程中所感知的利益与其付出的成本进行权衡后,对产品或服务的效用进行的整体性评价 [24] 。消费者的感知风险也是影响其购买行为的重要因素 [30] 。郭际等学者在研究转基因食品与消费者购买意愿中发现通过对降低感知风险有助于提高消费者的购买意愿 [31] 。常永佳的研究也表明了感知风险对于消费者购买意愿产生显著的负向影响 [32] 。因此本文提出以下假设:

H8:代糖感知风险会负向影响代糖购买意愿。

国内学者张鹤冰等以“手段–目的”链理论为基础,构建“感知质量–感知价值–购买意愿”的链式关系,检验消费者感知价值对消费者购买意愿产生的显著正向影响 [33] 。Dodds等人借助实证研究方法证明了感知价值将会对购买意愿产生正向影响 [34] 。因此,本文提出以下假设:

H9:代糖感知价值会正向影响代糖购买意愿。

消费者对于健康的感知程度、准备度都会影响他们对于代糖产品的关注度,从徐文成等人的研究中可以发现若消费者对一件商品缺乏充分了解,会打击其购买这件商品的积极性,从而影响购买意愿 [35] 。消费者的购买意愿会受其个体特征、社会经济因素、初始态度及认知水平的影响 [36] 。因此,本文提出以下三点假设:

H10:糖准备度会正向影响代糖购买意愿;

H11:健康关注力会正向影响代糖购买意愿;

H12:代糖准备度会正向影响代糖购买意愿。

最终得到如图1所示的模型:

Figure 1. Theoretical model construction

图1. 理论模型构建

4. 问卷及数据

在本文中,调查问卷包括调查对象的基本信息及六个解释变量的29个测量项,测量项调查采用李克特五级量表,关于代糖产品购买意愿影响因素的条目参考了国外和国内此前在这方面进行的问卷调查,但根据本文的研究模型进行了一些调整,具体见表1。在浙江省内,通过“线上 + 线下”的数据收集方式,最终回收了735份问卷,有效问卷为522份,无效问卷为213份。在522份有效问卷中,434份是通过线上调查得到的,剩余88份是通过线下调查得到。

Table 1. Scale structure and items

表1. 量表结构与题项

5. 结果分析

5.1. 样本描述性分析

据描述性统计分析结果显示,购买过代糖产品的人数占比为61.1%,这说明抗糖化的热潮在社会中掀起,代糖产品逐渐进入到消费者视野中,存在明显的进步空间。与基本信息进行相关性分析、交叉分析后显示:在性别方面,有63.82%的男生和58.70%的女生购买过市面上的代糖产品;在年龄方面,25~30岁的购买占比是最多的,50岁以上的购买占比是最少的,但整体的比例都超过50%。总体来看,每个因素的代糖购买比例都是比较高的,这说明代糖行业具有良好的群众基础,可普及性高。

对于代糖发展现状,经调查可以发现,调查人群中61.1%的人购买过代糖产品,且各年龄段购买代糖产品人数的比例均超半数,抗糖得到了社会的极大关注,代糖市场前景广阔。

5.2. 模型分析

5.2.1. 结构效度

如表2所示,本文对于模型的结构效度进行分析,可以发现各拟合指标均在可接受范围内,拟合情况较好。

Table 2. Overall fitting coefficient table

表2. 整体拟合系数表

5.2.2. 组合信度与收敛效度

本文采用标准化与未标准化的模型来检测模型的组合信度与收敛效度。每条路径P都小于0.001,表明每一条路径都达到显著水平,并且每一题标准化后的因素均大于0.6,说明题目解释率好;组合信度(CR)用于表示构面内部一致性,CR越高表示构面内部一致性越高、越收敛,大于0.7表示内部一致性较高。“健康关注力”、“糖准备度”、“代糖准备度”、“代糖感知风险”、“代糖感知价值”、“代糖购买意愿”的CR值分别为0.832、0.892、0.896、0.925、0.892、0.895,均大于0.7,说明模型具有良好的聚合效度。平均变异数萃取量(AVE)是潜在变量对观察变量的解释能力的平均,AVE越高,表示收敛效度越高,当AVE大于0.5时代表收敛效度较好。“健康关注力”、“糖准备度”、“代糖准备度”、“代糖感知风险”、“代糖感知价值”、“代糖购买意愿”的AVE值分别为0.575、0.624、0.633、0.711、0.624、0.681,均大于0.5,可见收敛效度较好。

5.2.3. 结构模型

调用AMOS,得到以下结果,如图2 。

5.2.4. 假设检验

根据表3内容显示,健康关注力、代糖准备度会直接影响购买意愿,两者的路径系数分别为0.501、0.241,其中健康关注力对购买意愿的影响较大。

Table 3. Table of overall results of research hypotheses

表3. 研究假设总体成果表

Figure 3. Factors influencing health concern power

图3. 健康关注力影响因素

在假设检验中,本研究得出健康关注力对代糖购买意愿存在显著的正向影响,并且影响程度最大,如图3所示,从其测量项着手给出以下建议:

1) “有意识控制糖分摄入量”对健康关注力的提高造成的影响最大,说明大部分人认识到过多的摄入糖分对于健康的危害之大。从增加消费者购买意愿的角度出发,企业应区别代糖产品和普通产品,并且分别注明含糖量。

2) “是健身爱好者”、“对自身及家人健康很关注”、“自己身体非常健康”这些因素对健康关注力的影响较大,说明消费者对自身及家人的健康都较为关注。因此企业宜推出多元化代糖产品以满足不同群体的需求。

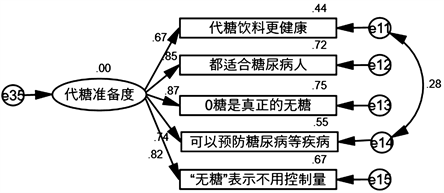

Figure 4. Factors influencing the readiness of sugar substitutes

图4. 代糖准备度影响因素

代糖准备度对代糖购买意愿的影响次之,如图4所示,根据相关测量项给出以下建议:

在代糖准备度的测量项中,“无糖表示不用控制量”、“0糖是真正的无糖”与“都适合糖尿病人”对代糖准备度的影响较大,可见大部分人对于代糖的认知是不全面的。目前市场上大部分代糖产品的外包装上都会注明“无糖”、“无蔗糖”,但关于是否含糖以及代糖的种类等信息都较为模糊,对此企业应标明代糖产品的类型与性质,对于是否含糖、含什么类型的糖进行明确说明。

“代糖饮料更健康”、“可以预防糖尿病等疾病”对代糖准备度的影响较小,说明人们还未完全将代糖与健康划等号。因此企业应避免以此类话题为噱头进行夸大宣传。

6. 结论

本文依据相关文献资料建立模型并提出假设,将健康关注力、糖准备度、代糖准备度、代糖感知风险和代糖感知价值作为研究变量,设计量表并发放问卷,后续采用结构方程模型、信效度分析等方式对收集的数据进行分析,辅之以SPSS、Amos等软件进行数据处理,得出以下结论:

通过结构方程模型分析路径系数发现:健康关注力、代糖准备度会正向影响购买意愿,其中健康关注力对于代糖购买意愿的正向影响显著,说明大众对于健康的关注程度对代糖产品购买意愿的影响最大。代糖准备度对购买意愿的影响也较为显著,可见一定程度了解代糖也会对代糖产品的购买意愿产生影响。

综上所述,高健康关注力和代糖准备度较大程度上决定了消费者对代糖产品的购买与否。

NOTES

*通讯作者。