1. 引言

构造几何模型是学生学习和运用的难点 [1] ,在中考几何压轴试题的解答中往往逃避不了模型的运用。中点模型就是几何模型中的一种。初中数学中存在四个常见的中点模型,即全等三角形八字模型、等腰三角形三线合一模型、三角形中位线定理模型、直角三角形斜边中线定理模型。中点是指将一条线段分为两条相等线段的点,是几何常见的特殊点之一,在中考几何压轴试题中经常出现一些与中点相关的问题,解答时若能灵活运用中点来添加辅助线构造相应的中点模型,往往可以达到良好的解题效果。但是与中点相关的问题涉及的内容跨章节,甚至跨年级,加之添加辅助线的方法灵活多变,教师教起来困难,学生学起来也不易 [2] 。为此,文章通过归纳总结常见几种中点模型,并从近几年通过构造中点模型求解的中考几何压轴试题出发,挖掘题目中的中点模型,探究其典型解法,以期让学生找到解决此类问题的解题思路,并帮助学生熟练掌握常见几种中点模型,丰富知识结构,促进几何思维的发展,提升综合运用知识的能力、分析和解决问题的能力、逻辑推理能力以及直观想象能力,进而提升数学学科核心素养。

2. 中点模型归纳

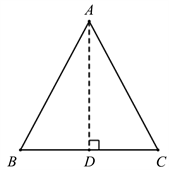

2.1. 全等三角形八字模型(倍长中线模型)

当出现三角形的中线或中点时,常常将此中线或类中线(与中点有关的线段)延长一倍构造全等三角形。目的是利用全等三角形的性质实现相等的线段和相等的角度的转化,即对已知条件中的线段和角度进行转移。

【模型解读】如图1,在

中,AD是BC边的中线,延长AD至点E,使

,连接BE,则有

。如图2,在

中,点D是BC边的中点,延长FD至点E,使

,连接CE,则有

。

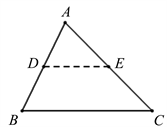

2.2. 等腰三角形三线合一模型

当出现等腰三角形时,常隐含有底边中点,将其与顶角的顶点连接,可构成等腰三角形的三线合一 [3] 。目的是利用等腰三角形三线合一性质证明相等的线段或相等的角度、两条直线的垂直关系以及半角倍角。“三线合一”即在等腰三角形中顶角的角平分线、底边上的中线、底边上的高线互相重合为一条线。

【模型解读】如图3,在等腰

中,点D是底边BC上的中点,连接AD,则有

,

,

。

Figure 3. Isosceles triangle three-in-one model

图3. 等腰三角形三线合一模型

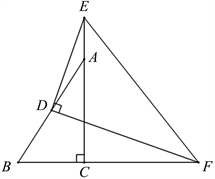

2.3. 三角形中位线定理模型

当同时出现多条边的中点时,常常构造三角形的中位线;或当出现一个中点,要求证明线段平行或倍分关系时,也常常构造三角形的中位线。目的是利用三角形中位线定理得到线段位置上的“平行”和数量上的“倍分”关系,并得到相似三角形进而得到相关线段长的比例关系。“三角形中位线定理”即三角形的中位线平行于第三边(不与中位线接触),并且等于第三边的一半。

【模型解读】如图4,在

中,点D是AB边的中点,点E是AC边的中点,连接DE,则有

,

。

Figure 4. Triangle median line theorem model

图4. 三角形中位线定理模型

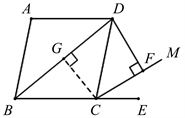

2.4. 直角三角形斜边中线定理模型

当出现直角三角形斜边中点时,常常会作斜边上的中线。目的是利用直角三角形斜边中线定理,构建相应地等腰三角形获得相等的线段、相等的角度等。“直角三角形斜边中线定理”即直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半。

【模型解读】如图5,在

中,点D是斜边AC上的中点,连接BD,则有

。

Figure 5. Right triangle diagonal midline theorem model

图5. 直角三角形斜边中线定理模型

3. 中点模型解题示例

例1 (2020年北京中考第27题)在

中,

,

,D是AB的中点。E为直线AC上一动点,连接DE,过点D作

,交直线BC于点F,连接EF。1) 略;2) 当点E在线段CA的延长线上时,依题意补全图6,用等式表示线段AE,EF,BF之间的数量关系,并证明。

Figure 6. Question (2) the original graph

图6. 第(2)问原图

Figure 7. Question (2) completion graph

图7. 第(2)问补全图

Figure 8. Construct a congruent triangle eight-character model

图8. 构造全等三角形八字模型

【分析】此题对应全等三角形八字模型。由于AE,EF,BF比较分散,所以无法证明它们之间的数量关系,但是可以通过移动边的位置,使AE,EF,BF在位置上产生关联,进而证明它们之间的数量关系。因为D是AB的中点,由此可将DE延长一倍,构造全等三角形八字模型,得到两个全等三角形,实现相等的线段和相等的角度的转化,便可实现移动边的位置,即

,

,进而可得DF是EG的垂直平分线,所以

,因此将比较分散的AE,EF,BF转移到了同一个直角三角形中,利用勾股定理,即可求解。

【解】依题意补全图6得到上图7。

。证明:如图8所示,延长ED至点G,使得

,连接GB、GF,在

和

中,

,

,

,所以

,所以

,

,所以

,因为

,

,所以

,又因为

,

,所以

,在

中,由勾股定理,得

,所以

。

【小结】本题解题的关键是构造全等三角形八字模型,利用全等三角形的判定、全等三角形的性质、两直线平行的判定、两直线平行的性质、垂直平分线的性质和勾股定理知识来解答。

例2 (2022年贵州铜仁中考第14题)如图9,四边形ABCD为菱形,

,延长BC到E,在

内作射线CM,使得

,过点D作

,垂足为F。若

,则BD的长为____(结果保留根号)。

Figure 10. Construct an isosceles triangle three-in-one model

图10. 构造等腰三角形三线合一模型

【分析】此题对应等腰三角形三线合一模型。因为四边形ABCD为菱形,所以

,所以

为等腰三角形,由此可过点C作

,垂足为点G,构造等腰三角形三线合一模型,可得点G为BD的中点,进而利用全等三角形的判定定理AAS,即可求解。

【解】因为四边形ABCD为菱形,

,所以

,

,

,

,因为

,所以

,又因为

,所以

,过点C作

,垂足为点G,如图10所示,因为

,

,所以点G是BD的中点,在

和

中,

,

,

,所以

,所以

,所以

,所以

。

【小结】本题解题的关键是构造等腰三角形三线合一模型,利用菱形的性质、全等三角形的判定、全等三角形的性质和等腰三角形三线合一性质知识来解答。

例3 (2021年北京中考第27题)如图11,在

中,

,

,M为BC的中点,点D在MC上,以点A为中心,将线段AD顺时针旋转

得到线段AE,连接BE,DE。1) 略;2) 过点M作AB的垂线,交DE于点N,用等式表示线段NE和ND的数量关系,并证明。

【分析】此题对应三角形中位线定理模型。因为M为BC的中点,因此可以过点E作

交BC于点G,构成三角形的中位线基本图形,进而利用三角形中位线定理,即可求解。

【解】

。证明:如图12所示,过点E作

交BC于点G,交AB于点O,因为

,所以

于点O,在

中,

,所以

,因为线段AD顺时针旋转

得到线段AE,

,所以

,

,所以

,所以

,在

和

中,

,

,

,所以

,所以

,

,因为

,所以

,在

和

中,因为

,

,

,所以

,所以

,因为

,

,所以

,又因为M为BC的中点,所以

,即M为DG的中点,因为

,所以MN为

的中位线,所以N为ED的中点,所以

。

Figure 12. Construct triangle median line theorem model

图12. 构造三角形中位线定理模型

【小结】本题解题的关键是构造三角形中位线定理模型,利用全等三角形的判定、全等三角形的性质和三角形中位线定理知识来解答。

例4 (2020年浙江温州中考第22题)如图13,C,D为

上两点,且在直径AB两侧,连结CD交AB于点E,G是

上一点,

。1) 略;2) 点C关于DG的对称点为F,连结CF。当点F

落在直径AB上时,

,

,求

的半径。

【分析】此题对应直角三角形斜边中线定理模型。因为

,AB为

的直径,所以

,

为直角三角形,E为CD的中点。又因为点C,F关于DG对称,所以

,

为直角三角形,H为CF的中点。出现两个直角三角形斜边中点,因此可连接EH构造两个直角三角形斜边中线定理模型(

与

),即可求解。

【解】因为

,所以

,又因为AB为

的直径,所以

,

,E为CD的中点,令CF与DG的交点为H,因为点C,F关于DG对称,所以

,H为CF的中点,

连接EH,如图14所示,得到

,所以

,

,因为

,所以

,因为

(由第(1)问可得),所以

,所以

,

,所以

,所以

的半径为

。

Figure 14. Construct a right triangle diagonal midline theorem model

图14. 构造直角三角形斜边中线定理模型

【小结】本题解题的关键是构造直角三角形斜边中线定理模型,利用垂径定理的逆定理、对称的性质以及直角三角形斜边中线定理知识来解答。

4. 结束语

著名数学家、哲学家怀特海曾提出“数学是模式的科学”的观点,提出“数学的本质特征就是在模式化的个体抽象的过程中对模式进行研究” [4] 。这些题看似与中点模型无关,因为中点模型在题目中呈现不完整,其实通过构造中点模型便可迎刃而解。这需要学生在解题时深入思考、善于联想,充分挖掘题目隐含条件 [5] ,通过中点这一重要条件,构造符合题意的中点模型来解题,便可使推理过程柳暗花明。中考几何压轴试题难在知识综合与图形分解,这就需要教师在讲解典型例题时讲明问题的本质,讲清基本图形,引导学生理解其中蕴含的数学思想方法,掌握一般的解题策略,再次遇到类似问题时才能引发关联思考并解决问题 [6] 。并且在平时教学中,教师应该有意识地指导学生从问题中提炼一些解题模型,归纳一些常用方法,即引导学生进行有效的总结与反思,这既能加深学生对知识的理解,丰富学生的知识结构,又能提升学生分析问题与解决问题的能力,有助于学生综合能力的提升与数学素养的发展。

总之,在初中数学中包含有众多的数学模型,上述所呈现的中点模型只是其中的一类,在教学时需要使学生深刻领悟其中的内涵,掌握模型适用的范围及对应思路,逐步提升学生使用模型解题的灵活性,促进学生的思维发展 [7] 。

基金项目

国家自然科学基金资助(11961068)。

参考文献

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。