1. 引言

“推进健康中国建设,重视心理健康和精神卫生”,是党的二十大提出的重要思想。国家卫生健康委于今年10月提出,要将加强学生心理健康工作上升为国家战略。过去几年时间里,我国不同地区经历了公共卫生安全事件,对每位公民的身心都产生了不同程度的影响。青少年由于人格发展尚在发展中,生活环境学习受公共事件影响较大,更易影响身心成长发展。在精准扶贫思想指导下,高校十分重视建档立卡、低保等重点保障家庭学生的培养和发展,提倡为学生提供学习、生活、就业等全过程帮扶体系。这些经济困难学生面临着学费压力、生活费压力以及就业压力,其中就业压力尤为突出。各高校也在探索全方位就业困难帮扶模式。

中国人民大学中国就业研究所发布的2022年第四季度数据显示,高校毕业生求职人数同比增长33%,高校毕业生需求人数同比下降14.3%,16~24岁劳动力调查失业率为20.4%,创2022年8月以来新高。经济困难学生作为社会弱势群体,其就业问题关系到教育公平的实现,也是维护社会稳定的需要,直接关系到经济的发展。因此,就业帮扶成为资助育人工作的重要内容之一,保障型就业帮扶转为发展型就业帮扶是进一步提升资助育人成效的必然选择。探索家庭经济困难学生的心理健康问题,增加其求职就业心理资本,有助于提升贫困学生就业率、提高就业质量、降低失业率。了解学生心理健康现状,针对性的帮扶辅导,能更好地进行心理辅导、就业指导、推送求职信息,精准资助育人,有助于资助体系的精准化建设,而重点保障家庭的学生的心理问题还没有做到全面的信息收集和精准指导(曹政,2023)。

2. 重点保障学生心理健康现状

进一步加强心理健康教育是教育部思想政治工作司发布的2023年工作要点之一。根据教育部的工作要求,在我校心理健康教育与咨询中心的指导下,南阳医专护理系对22级学生全面开展了“中国大学生心理健康测评”的工作。通过对测评结果进行分析,了解了我系2022级重点保障心理健康现状及特点,并进行针对性的心理辅导活动。

中国大学生心理健康筛查采用的是《中国大学生心理健康筛查量表》,问卷共22个维度指标,得分越高问题越严重(方晓义,袁晓娇,胡伟,2018)。问卷涉及三个筛查级别,一级筛查内容为幻觉严重心理问题症状,二级筛查内容为焦虑、敏感、依赖、进食问题等一般心理问题指标,三级筛查内容为学校适应困难等五个发展性困扰指标。量表模型结构合理、各项目区分度良好,量表信度和效度符合心理学测量学要求,被用作中国大学生心理健康筛查测量工作(方晓义,袁晓娇,胡伟,2018)。

运用SPSS进行数据处理,对学生心理健康等级进行描述统计分析,得到学生总体心理健康情况。将研究对象分为重点保障组合非重点保障组,运用t检验对两组学生在学校适应困难、就业压力等22项指标进行差异性分析。

2.1. 心理筛查等级基本情况

2022级我系学生共562人,其中重点保障人群58人。

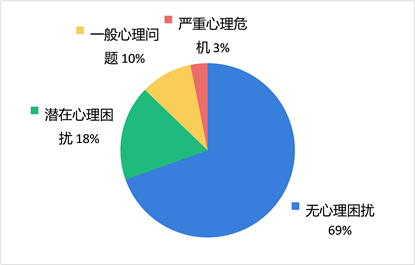

心理健康问卷筛查显示,有69%的学生没有心理困扰,18%有潜在心理困扰,10%的学生有一般心理问题,3%有严重心理危机(见图1)。有研究显示(方晓义,袁晓娇,胡伟,2018),2020年入学新生一级心理问题检出率为8.99%,二级心理问题检出率为10.88%;2021年入学新生一级心理问题检出率为7.81%,二级心理问题检出率为12.20%。我系22级学生心理健康状况较好。

Figure 1. The mental health screening grade

图1. 心理健康筛查等级

重点保障学生中,0%学生有“严重心理困扰”,“心理潜在心理困扰”学生占13.8%,低于非重点保障学生,“一般心理问题”学生占13.8%高于非重点保障学生(见表1)。青少年时期是人格发展的重要阶段,22级学生在这个时期经历了较长时间的公共卫生事件,部分学生产生负面影响,对高校育人工作带来更大挑战。经过我国对经济困难学生全方位的帮扶,重点保障学生发生严重或潜在心理问题几率低于一般学生,但仍有一定程度的心理困扰。

Table 1. Comparison of screening levels between financially-handicapped students and no financially-handicapped students

表1. 重点保障人群与非重点保障人群筛查等级比较

2.2. 经济困难学生的心理困境

在“学校适应困难”、“敏感”、“进食问题”、“偏执”、“冲动”、“自伤”、“抑郁”、“敌对攻击”、“躯体化”、“网络成瘾”、“依赖”、“焦虑”、“睡眠困扰”、“幻想”、“妄想症状”、“自杀意图”16个维度上,非重点保障家庭学生得分高于重点保障学生。其中,在“学校适应困难”、“抑郁”、“敌对攻击”三项差异具有统计学意义(P < 0.05) (见表2)。

在“就业压力”、“学业压力”、“恋爱困扰”、“人际关系困扰”、“强迫”、“社交恐惧”、“自卑”维度上重点保障学生得分高于其他同学。其中,“就业压力”、“学业压力”、“人际关系困扰”、“自卑”四项差异具有统计学意义(P < 0.05) (见表2)。

Table 2. Score of various indicators in psychological screening

表2. 心理筛查各项指标得分

大学阶段是心理问题的高发阶段,学习环境、生活环境、人际交往环境的巨大转变,无一不挑战着学生的适应能力、人际交往能力等。既往成长过程中潜藏的或被搁置的问题,也容易在大学阶段显露爆发。重点保障学生在成长过程中物质相对不充裕,经历生活的困难较多,能够更好适应学校生活,因此在对经济困难学生的入学教育与辅导上应当有所侧重。

虽然家庭经济困难,但是在国家全力保障,社会积极帮扶,学校关心爱护的氛围下,经济困难学生敌对攻击及抑郁得分低于其他学生,较少与他人发生冲突。但家庭经济困难学生多成长于贫穷落后的环境,社会上攀比等不良风气会导致家庭经济困难学生人际关系不良,产生自卑等不良心理情绪,自卑和社交恐惧等心理特征会带来恋爱和人际关系的困扰。不稳定的家庭经济条件,给学生更大压力,家长也常常抱有较高期待,希望学生能自立自强,更早的改善家庭状况,比如要有更好的学业成绩,要找到更好的工作缓解家庭压力,这又容易让困难学生发展出焦虑、抑郁的不健康心理状态(曹政,2023)。

有学者认为,部分家庭经济困难学生因认知失调,常在生活中持自我否定的态度,在面对贫困的问题时,也常抱有不平衡的心理。这些内部心理机制使家庭经济困难学生在面对求职就业时,容易有更大压力,缺乏自信,回避竞争(朱雅兰,2022),因自我怀疑而错失就业良机。一方面,经济困难学生面对就业的挑战时,缺乏自信,自卑情绪影响自我展示,出于自尊心又较少主动向朋友或老师求助。另一方面,经济困难学生就业的需求更强,就业决心更大。针对性的帮扶辅导策略,增加经济困难学生求职就业心理资本,对经济困难学生有着重要的意义。

3. 重点保障学生就业精准帮扶对策

3.1. 动态监测提高就业心理资本

3.1.1. 以政策为导向,建立精准心理援助机制

在资助育人工作中明确对学生心理健康的重视,建立经济困难学生心理健康档案,在不同阶段进行心理测评,建立动态信息,制定心理援助计划。

3.1.2. 以辅导员为抓手,落实润物无声资助措施

辅导员在思政育人一线,直接与经济困难学生接触,负责学生困难认定工作,对困难学生的心理状况有深入的了解。辅导员应为经济困难学生心理档案第一负责人,与院系资助工作小组一起为经济困难学生提供长期的有计划的心理支持,定期开展一对一咨询、心理团体辅导等活动。

通过心理筛查,建立困难学生心理档案,及时发现了可能出现的心理问题,并立即采取了有效的预防和干预措施。避免了心理问题事件的发生,避免了心理问题对学生就业的负面影响,更让他们在人生的道路上走得更加坚定、自信。

3.2. 资助育人优化就业培训

由于家庭教育资源上的劣势,如何通过大学期间的学习,将资助资本转化为个人能力,并将所学知识及个人能力转化为求职资本,得到一份理想的工作,对家庭经济困难学生来说,依然存在主观和客观的阻碍,需要高校提供持续的帮助。

3.2.1. 多层次建立心理辅导体系

心理团体辅导是相对集中、系统的心理辅导方式,是提高高校家庭经济困难学生心理资本的有效途径。经济困难学生缺乏求职相关锻炼机会,求职技能欠缺,自我认知不全面。通过专门为就业指标异常的低保建档立卡困难生开设的团体心理辅导,提高经济困难学生认识能力、人际交往能力、改善经济困难学生心理健康状况(吴锦鸿,叶文美,黄华明,2020)。

资助工作、就业工作和心理健康教育工作的老师共同参与到就业指导过程中,帮助学生建立良好的就业观、择业观,对求职就业有合理心理预期,更好地将资助资本转化为求职资本。在对经济困难学生进行团体心理辅导的过程中,将就业培训作为专题,开展系列团体辅导活动。例如职业生涯规划讨论、求职模拟面试、就业项目提案、创新创业比赛模拟等。通过团体辅导活动,引导学生畅所欲言,开拓思维,锻炼人际交往能力的同时,对职业和自我都有更清晰的认知。

3.2.2. 全过程加强家校协同

家庭经济困难学生往往获取就业信息的渠道单一,家庭对就业形势认知局限,无法给予有效指导。应利用家校群、公众好等渠道,主动与家长信息共享,推送就业信息,分享就业观点,共同关注学生成长的同时,向家长传输正确的就业观念,引导家长关心学生,减轻学生就业心理压力,做好家校协同。

3.2.3. 全方位指导心理调适

入校时为困难学生建立档案,纳入困难学生心理咨询库中,动态观察评估他们的心理健康水平,针对心理健康水平较低的学生积极干预。大学毕业生走入社会,面对求职市场,难免会引起心理冲突。在就业帮扶过程中,及时指导学生做好心理调适,树立长远的职业发展观以及合理的职业价值观,提高心理承受力,正确分析,积极调整,保持足够的信心。

加强校园文化建设,利用校园宣传栏、学校官方公众号、微博、抖音等贴近大学生的多媒体账号宣传校园文化、学校资助政策,组织学生参与多种多样的实践活动,线上线下“见缝插针,无缝对接”,使困难学生全方位感受到学校的关爱和思想引领。

拓展课外活动,鼓励发展特长爱好。在大学有丰富多样的活动,家庭经济困难的学生,受制于成长环境,通常没有条件充分发掘发展兴趣爱好,在素质教育方面缺少锻炼机会,自卑畏缩等心理使其参与活动的主动性低。可设置一些人人皆可参与的活动,让困难生能够融入其中,乐在其中。比如组织开展团体活动,提升心理健康水平。研究表明,通过团体训练可以增强贫困学生情绪稳定性,提高学生自我接纳水平(汤雅婷,邹锦慧,李敏,梁洁,2014)。

通过多方位全过程丰富形式的帮扶,学生们自我接纳程度明显提高。他们纷纷表示,自己交到了更多的好朋友,这就像在人生的道路上看到了更多的希望和可能。

3.3. 多级联动丰富就业帮扶形式

3.3.1. 巧用朋辈效应

在团体辅导活动中构建帮扶小组,通过朋辈关怀,帮助经济困难学生面对困难,融入集体,弱化困难生的身份认定,减轻人际交往困难。在定期举办的资助活动中,为学生讲述新时代青年奋斗故事,发挥青年榜样的朋辈效应,鼓励经济困难学生时刻牢记习近平总书记的殷殷嘱托,在学校搭建的成长舞台上,努力学习,不断实践。

3.3.2. 丰富实践活动

组织经济困难学生参加社会实践活动,不断丰富社会实践活动内容,让学生在社会实践中增长才干,培养服务意识。通过参加实践活动,突出实践导向,促进经济困难学生知行合一,把学习践行新思想全面融入到志愿服务社会实践服务地方等广阔领域,让学生在实践感悟中增强责任担当,在自我实现的过程中化解自卑心理。

3.3.3. 加强社区合作

学校勤工助学岗位有限,工作内容相对简单。通过和社区合作,拓展助学岗位,获取更多勤工助学岗位(纪可欣,刘辉,2019)。另一方面,可以带领经济困难学生开展一系列主题鲜明、形式新颖、内容丰富的暑期社会实践活动,促进学生积极参与服务地方经济建设。解决经济困难的同时,培养独立自强的优秀品质,开阔眼界,丰富认识世界的渠道,对当地经济发展有更清晰的认知,为未来就业做好准备。鼓励校企合作、校友捐资、社会捐助,保障资金来源广泛,努力让个人、企业等社会性资金进入高校学生资助工作,拓宽资助渠道,调动多方积极性,促进学生资助主体多元化发展(张佳华,2022)。以奖代助,增加奖学金的设置比例,这样资助学生的同时,也能增强他们的自尊心,满足其自我实现的需要,增加其心理资本。

我们帮助学生树立信心、坚定决心,让他们勇敢追求自己的梦想。对于护理行业,他们的求职意向更加明确,对未来生活的态度也发生了巨大的转变。他们从过去的迷茫、无助和被动中走出来,展现出积极向上的心态。他们立志成为优秀的护理人员,回馈社会,为学校争光。这是他们的决心,也是他们的承诺。

虽然我国已取得脱贫攻坚战的全面胜利,但是经济困难学生的成长不是一朝一夕完成的,高职院校以心育人当在时时刻刻,扶志扶智扶心的重任不能放下,为国家为社会培养有用的人才,是最终目标。高职院校应当在做好物质援助工作的同时,优化资助育人机制,结合时代背景,因需施策,以学生现实困难为抓手,立足学生学习、生活及工作需求,精准心理援助,帮助他们解决经济之困、心理之苦,促进经济困难学生,坚定理想信念,练就过硬本领,走出社会后更快更好地走上工作岗位,成为对国家对社会有用的人。