1. 引言

S14断块探明含油面积1.1 km2,探明地质储量55 × 104 t,标定可采储量9.4 × 104 t。截止到2017年12月,S14断块共有采油井数9口,注水井2口,累积产油6.2 × 104 t,累积注水9.57 × 104 m3,采油速度0.2%,采出程度11.3%,累积注采比0.79。为实现储量均衡动用、提高采收率,充分挖掘剩余油,采用数值模拟对该区块进行了注采系统优化调整。

2. 三维地质建模

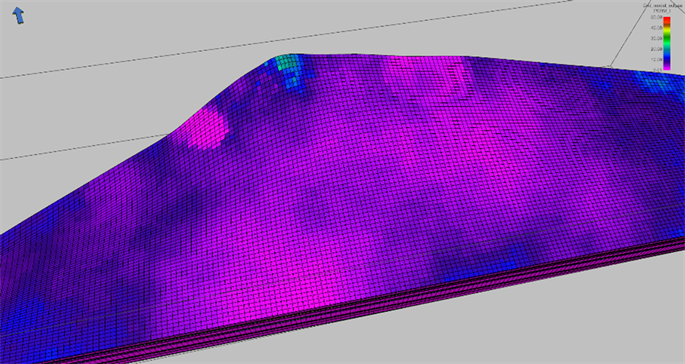

本次建模应用RMS随机建模软件,分别建立了区块构造模型、岩相模型、属性模型,最终形成该区块储层地质模型。精细刻画了砂体与泥岩的空间分布特征、孔渗等属性空间展布,同时为剩余油研究提供了可靠的地质模型(如图1、图2)。

Figure 1. S14 fault block E1f31-3 sand body porosity model

图1. S14断块E1f31-3砂体孔隙度模型

Figure 2. S14 fault block E1f31-3 sand body permeability model

图2. S14断块E1f31-3砂体渗透率模型

3. 数值模拟

油藏数值模拟是定量描述剩余油在储层中的分布并实现可视化的一项成熟技术 [1] 。本次研究在精细三维建模的基础上,采用了Eclipse软件对S14断块进行历史拟合及剩余油分布研究。如图3,网格模型设计为180 × 60 × 19,网格节点总数为205,200个,网格大小为20 × 20 m。纵向上模拟层对应到地质上精细划分后的小层,油藏基本静态参数及计算储量与地质储量拟合相对误差为−4.2%。

4. 剩余油分布规律认识

目前,剩余油分布的研究方法主要是测井、油藏工程、岩心分析、数值模拟等等 [2] 。本次研究综合考虑地质、油藏,利用数值模拟来描述剩余油分布规律。

S14断块E1f3沉积为三角洲前缘末端沉积 [3] ,砂岩的泥质含量较高,砂层分布较稳定,目前该断块除了E1f31-4、E1f32-6砂体未动用外,其它砂体均已动用。

4.1. 剩余油分布特征

根据数值模拟分析结果,S14断块剩余油分布具有以下特征:

(1) 平面上,剩余油呈现局部连片分布,主要受高部位注水井S14-6井注水影响,构造两翼腰部剩余油较富集,其中受储层条件影响,构造西部的剩余油丰度高于构造西翼;另外部分未射孔井区剩余油连片富集。

(2) 纵向上,主力砂体剩余油仍比较富集,基本集中在中高部储层较好的区域。

4.2. 剩余油影响因素分析

通过对S14断块数值模拟成果的分析,认为S14断块剩余油形成的主要因素为储层的非均质性、边水能量强弱、布井方式、射孔程度。其剩余油分布类型主要表现如下:

(1) 油藏构造高部位沿断层附近剩余油富集型

此类剩余油所在的区域基本处于构造高部位,水淹程度较弱,含有饱和度较高。如E1f31-6小层沿构造分布的剩余油饱和度远远高于油藏内部剩余油饱和度。

(2) 平面上水动力滞留型

受储层微相、射孔及注采布井方式等影响,油藏内部注采井连线处由于注入水的长期冲刷局部形成优势通道,在非主流线区域剩余油富集。如S14-6井为高部位注水井,S14-8井位于主流线上,且该井处于储层发育区,因此注采井间形成了明显的优势通道,两侧剩余油富集;油水井射孔程度低的区域,只注不采或只采不注的情况而形成剩余油较富集,如S14-7、S14-9等井区E1f31-3小层未射开形成的剩余油富集。

(3) 大段合采合注造成纵向上动用差异所形成的剩余油类型

此类剩余油所在的区域有一定程度的水淹,其水淹程度与差层的存在及小层中注采对应关系的完善程度有关,即层间矛盾越突出,层间的干扰越突出;小层注采对应关系越不完善,小层水淹程度就越低。如除E1f31-5局部因未射开生产剩余油富集外,其它小层E1f32砂层组局部生产层含水较低,剩余油饱和度高。

5. 注采系统优化调整方案

注采系统的合理性主要体现在三个方面:油水井数比比较合理,注水能力与采液能力比较协调,注采基本保持平衡;油、水井有良好的对应关系,注采井网对油层具有较好的适应性;压力系统要合理,即油藏在原油生产过程中,各项压力指标保持在技术界限以内,流动压力在最低流压界限以内,注水压力在最高注水压力界限以内,合理的注采系统是保证合理有效油藏开发的基础。

5.1. 调整原则及思路

调整原则:结合S14开发效果分析及剩余油分布规律,以现有井为基础,通过完善局部注采井网、分层动态调配注水等提高水驱动用程度及水驱波及体积,以达到提高最终采收率的目的。

调整思路:立足现井网,以补充地层能量、提高水驱动用储量为目的,进行注采对应层完善、分层注水、卡封高含水层、增加注水井点及方向。

5.2. 调整部署

具体工作量见表1。

Table 1. S14 fault block workload statistics table

表1. S14断块工作量统计表

5.3. 调整方案预测

在目前井网条件下,油田产量处于递减阶段,根据目前产量递减规律,以递减率10.8%对现井网的开发指标进行预测。

根据调整方案设计,老井转注1口、分层注水井1口、增压增注井1口、酸压井1口、补射孔措施井4口,压裂及补射层日增油按1t/d考虑,预计累计增油0.21 × 104 t,比调整前采收率提高0.4%。

5.4. 调整方案实施及效果

(1) 注水井调整

S14-2井:2018年1月实施酸化、分注措施,笼统酸化,一级两段分层注水管柱,分注E1f31/3-7#+E1f32/9-11# (2476.4~2561.7 m/33 m)、E1f32/17-18# + E1f3319-22# (2624.8~2699.2 m/18.7 m),分层配注量10/5 (m3/d)进行配注。截止2018年12月,分层注水7299 m3。

S14-6井:2018年6月实施酸化、分注措施,笼统酸化,一级两段分层注水管柱,分注E1f31/1、3-8# + E1f32/10-13# (2408.6~2489.5 m/26.2 m),E1f32/21-24# + E1f33/25-27、29、30、32# (2559.9~2654.9 m/25.1 m),分层配注量10/5 (m3/d)进行配注。截止2018年12月,分层注水3561 m3。

(2) 采油井调整

S14-7:2018年6月实施补层合采措施,射开E1f3/3-8、10、12号层,与原生产层23-27、29、30合采。补层前S11-7井日产液0.4 t/d,日产油0.1 t/d,含水62.9%,补层后初期日产液10.0 t/d,日产油7.5 t/d,含水25.0%,截止2018年12月增油985.1 t。

S14-8:2018年6月实施补层合采措施,射开E1f3/2、3、5、6、9号层,与原生产层11、13、22、26、28、30、34合采。补层前S11-8井日产液0.8 t/d,日产油0.3 t/d,含水62.5%,补层后初期日产液8.4 t/d,日产油2.4 t/d,含水72.0%,截止2018年12月增油105.9 t。

(3) 调整效果

注水压力:S14块储层属于中孔、特低渗储层,存在注水困难的问题,2017年12月区块由于注水压力高(油压24 MPa),基本处于停注状态。酸化后取得较好效果,S14-2井初期油压14 MPa,S14-6初期油压10 MPa,2018年12月S14-2井油压15 MPa,S14-6油压15 MPa,2018年S14块累计注水10,860 m3。

注水效果情况:

S14-2井组:该注水井对应的采油井分别是S14-7、S14-9、S14-11井。分层注水后S14-7、S14-9、S14-11井均见效。S14-7井补层前日产液0.4 t/d,日产油0.1 t/d,含水62.9%,补层后日产液10.0 t/d,日产油7.5 t/d,含水25.0%,产量保持稳定。S14-9井原间抽井,2018年4月分层注水见效,日产液由0.4 t/d提高到1.7 t/d,日产油由0.2增加到1.1 t/d,含水稳定在37%左右。S14-11井效果不明显,日产油稳定在0.3 t/d。

S14-6井组:该注水井对应的采油井分别是S14、S14-1、S14-5、S14-8、S14-9井。分层注水后S14、S14-1、S14-8井均见效。S14-1井原低产低液未正常生产,2018年8月检泵恢复生产,初期日产液2.7 t/d,日产油1.9 t/d,含水30%左右。S14井液量由0.8 t/d提高到3.5 t/d,日产油由0.3 t/d提高到1.7 t/d,含水下降。S14-8井2018年6月补层合采后液量由0.8 t/d提高到3.6 t/d,日产油由0.02 t/d提高到1.0 t/d。

开发效果:2018年S14块注水见效,液量、油量提高,含水下降,全年液量由2017年的2777 t提高到4756 t,全年产油2248 t,较2017年941 t增加了1307 t,采油速度由0.17%提高到0.41%,含水由66.1%下降到52.7%。

6. 小结

(1) 根据开发效果评价及剩余油分布规律研究结果,S14断块提出以现有井为基础,通过完善局部注采井网、分层动态调配注水等提高水驱动用程度及水驱波及体积。

(2) S14断块设计了老井转注1口、分层注水井1口、增压增注井1口、酸压井1口、补射孔措施井4口综合治理措施,预测调整后提高采收率0.4%。

(3) S14断块实施了采油井补层合采、注水井酸化分注治理措施,年增油1407 t,含水下降13.4%,采油速度提高了0.24%。