1. 引言

20世纪30年代,随着西方文化涌入和政局变动的加剧,各种女性解放运动和自由独立思潮的袭来,使得塑造新女性形象和传播女性解放理念成为当时报刊媒介争相报道的重要内容之一。画报借助图像优势,采用图文并茂的形式,更加直观地展现着女性生活、服饰、时尚、女性身体等内容,为近代中国历史和服饰时尚的研究提供宝贵资料。但在民国时期的学术研究进程中,笔者发现大众往往更倾向于服饰的研究,对于穿着者的研究却是较少的。英国学者乔安妮·恩特维斯特指出:“这三者——衣装、身体和自我——不是分开来设想的,而是作为一个整体被想象到的”( [1] : p. 6)。身体与服饰密不可分,身体作为服饰的载体,是时尚进程中不可忽视的一部分,在时尚话题的探讨中提到衣着就不能不提到身体,遗憾的是服饰文化发展的过程中穿着者的视角被长期忽视。因此正视服饰与穿着者即身体之间的关系变得十分重要。本文以20世纪30年代《妇人画报》杂志中时尚的女性摩登身体为研究对象,探讨其背后的摩登身体时尚观和特征,以及身体时尚与服饰之间的关系。

2. 《妇人画报》与女性身体:相遇与交织

《妇人画报》是良友图书印刷有限公司在上海发行的一份刊物,1933年4月15日见刊至1937年7月终刊,共出版了48期,是20世纪30年代最具代表和影响力的女性时尚刊物之一。初期为半月刊,第13期后改为月刊,篇幅大小也从32开变为16开。其刊意在改善妇女枯燥无益的生活,为女性谋福利,致力于将《妇人画报》打造成为一本“较高尚而富于时代性”的女性杂志 [2] 。此刊定位的人群为女性,其大量涉及时装、美容、婚恋、身体时尚、国内外潮流资讯等时尚内容。为了让我国女性能了解到当下最新的时尚资讯,还刊登了许多画家兼设计师们的时装画,如方雪鸪、郭建英、张英超、万籁鸣等等,并在第14期以后专设了“时装与美容”专栏,发布时尚服饰与美容等相关内容,整体内容紧扣时尚生活,某种程度上具有“准时尚杂志”的意味。

根据笔者的初步统计,归纳整理出《妇人画报》与时尚相关的内容约有240多篇,其中与服饰相关内容约有95篇,与身体相关文章如身体塑形、美容化妆等内容约有140多篇(见表1),可见其刊物对于女性身体时尚的重视。在内容的呈现上,《妇人画报》紧紧围绕女性生活和美的表达,十分重视对于女性身体的呈现和活动方式的观察,不仅表达了女性身体时尚观念的变化,还展现了女性活动空间的转变,无论是女性观念从白瘦弱形象到阳光健美体魄,还是女性从家庭到社会、从相夫教子到职业自由、从针织女红到旅行出游等,都进一步记录了女性生存空间和身体审美观念发生的一系列变化。除此之外《妇人画报》对于着装者即人的探讨也实现了从隐形到显性的转变,在针对女性美这一话题的讨论上,其刊特意在第17期刊载了“中国女性美专号”,从中国女子的内在美、中华女儿美之审判等内容从多方面多维度探讨中国女性美的魅力所在。由此可见《妇人画报》与女性身体的相遇和交织离不开刊物对女性时尚与摩登生活的探索和尝试,这也在潜移默化中为《妇人画报》与身体时尚之间埋下一粒种子。

Table 1. Statistical table of body fashion content in The Woman’s Pictorial

表1. 《妇人画报》身体时尚内容统计表

3. 民国女性身体时尚的审美特征

3.1. 正向且积极的健康之美

中国传统审美观念中女性常以娇弱形体为美,以“阴柔含蓄”为主的女性审美观念,在某种意义上压制了过去女性鲜活的生命力。至20世纪30年代,缠足、束胸等传统畸形的审美凝视下的产物依旧存在,为了改变这种畸形的审美意识,《申报》、《玲珑》、《良友》、《妇人画报》等大量的报刊媒介纷纷加入这场“健康”劝导,希望鼓励并引导女性养成健康的审美观。《妇人画报》在第二期《脸》一文中就言明:“美的唯一条件是健康” [3] 。提醒女性一切美丽应以健康为前提,民国时期的“健康美”观念本质上是对女性健康、卫生、两性关系等问题的关注,外在表现于身体的生理状态,内在表现于健康的心理状态。因此在《脸》一文中进一步提到,“白,是一种病态,并不是美。因中国一向不注重健康,故美的观念也不是健全的。像弱不胜衣是女性美之表征,你想如果真是不胜衣的话,那么,这女子一定是离死不远了,何有美之可言” [3] 。当旧的身体审美与新时代的生活需求格格不入时,新的审美潮流也将应运而生,“健康美”立足于“病态美”的对立面,反对过于白皙、文弱、纤柔的病态女性形象,倡导一种积极正向的身体审美观。

《妇人画报》所传递的健康之美,首先是人类自然发育的身体所呈现出的美,它是一种由良好的生理和心理呈现出的身体之美,是洋溢着生机与活力的积极之美。其次是身体通过运动锻炼后的强健体魄和身体呈现的健美体态,从1933年创刊的第一期开始,《妇人画报》便花费了大量笔墨在体育运动、塑形锻炼、跳舞等健身运动的内容上,如第五期“室内运动”、第十一期“健身运动”、第十五期“运动场上的女--子”、第三十三期“女子体育与国家之关系”等等,《妇人画报》试图通过对体育运动、健身、舞蹈等内容的刊登与传播,帮助女性养成健康美丽的身体,树立积极的身体审美观念。同时张竞生先生也指出美的身体养成有四法:一是先天,二是锻炼,三是内体运动,四是衣食住 [4] 。身体美的养成与运动、锻炼和衣食住行之间息息相关,如果说服装可以为身体带来美的着装,那么健身和运动便是可以为身体带来健康的体魄和美的身姿,女性可以通过体育运动养成健康美丽的身体,积极打造生命所浇灌的身体之美。

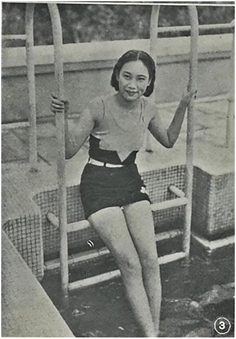

《妇人画报》所营造的健康之美,是一种力量和健康并存的女性身体美,而非身居闺阁、三寸金莲的病态美。《妇人画报》在进一步输送身体健康之美观念的同时,也影响着民众的服饰需求变化,如第三期的《体育界》,第六期的《自治游泳衣》、第九期《华北运动会的女健儿》、第十期的《介绍几位人鱼》等内容中,运动装、学生装、泳装等服装种类频出,相比于常服,泳装和运动装对身体观念变化的表达更为直接。泳装和运动装开始从女性刻意遮盖身体到身体的自然呈现,如第三十一期《紫红色的水鱼》一文,刊登了一系列女性穿着泳装玩乐嬉戏的照片,其中还有著名影星胡蝶女士(见图1),她身着新潮泳装,展现出一种大方自然,阳光自信的状态,这也进一步从侧面映射出社会对于身体“健康之美”的审美转向。时尚关乎身体:它依身体而制造,借身体以推广,并由身体来穿戴。身体是时尚倾诉的对象,身体在各种社会场合必须着衣( [1] : p. 1)。服饰和身体之间不存在完全的孤立状态,当服饰或身体时尚两者之间任意一方发生变化时,另一方都会受其影响而做出相应变化。《妇人画报》所传递的健康之美,一方面影响着女性的当下生活方式和审美观念,另一层面也影响了服饰的发展过程,为服饰的进一步发展提供了健康的体魄。

Figure 1. The 31st issue of “Purple-Red Water Fish”—Hu Die

图1. 第31期《紫红色的水鱼》之胡蝶①

3.2. 自然且流动的容姿之美

随着五四运动和新文化运动的相继展开,西方的新兴文化思潮如潮水般涌来,伴随着政治、经济和文化层面的发展,几乎影响到大众生活的方方面面,各种传统的女性装扮禁忌也在这个过程中逐渐被打破。化妆、美容、塑形等身体时尚内容作为《妇人画报》的重要内容之一,致力于对女性身体时尚知识的传播,如第十四期《化妆十诫》、第十六期《唇之化妆术》、第十八期《五月的化妆与衣服》、第二十期《妇人美容术》等等。从文章内容可见《妇人画报》所传达的容姿之美聚焦于女性身体的容貌和姿态上,其一是容姿之美中的女性自然美。《妇人画报》并不排斥女性对于美的追求和外在的修饰,相反画报刊载了许多化妆和美容教程希望女性找到合适的化妆技巧提高自身的美,如第二十四期《谈女性美》中曾提及,“女人们利用脂、粉、霜、膏、香料,及各种配合药,在积极方面增加身体上的美,在消极方面掩蔽不美的部分” [5] 。可见,就身体表征而言,化妆品的正确使用以及适当的美容手法不仅可以帮助女性扬长避短,而且能够起到正向的修饰效果,不过这种妆点还应适度且自然,反之则易失掉自身固有美。女性身体在一定意义上被视为表现现代性的载体,其身体打造的种种细节,不约而同地顺应着“现代”的潮流与趋势 [6] 。受欧美时尚潮流的影响,为了追求社会认同的时尚趋势,女性在着装和外在修饰上往往容易顾此失彼,郭建英在《求于伤害的市街上》就曾写道:“被欧美习俗深染了的上海街头上,欲竟求一个纯粹的中国女子固有的美,确是一件不易的事情” [7] 。在这样的历史大背景下,女性外在的修饰和美化自然而然地融入了中西合璧的特点,但过度追求潮流审美而忽视个体身体特征的现象,极可能失掉女性纯粹的自然美和东方女性的独特魅力。因此《妇人画报》在肯定女性追求美的同时,提醒女子在修饰自身的同时应保留自然美感,突出个体优势特征。

其二是容姿之美中所呈现的流动美,流动之美所强调的是女性身体的柔美、优雅和流畅,还有东方女性独有的韵味与活力。在第十五期的《表情美漫谈》中作者指出:“过去与现代的女性美最大的差别,莫如这‘静’与‘动’两个字。过去的女性美大都是根基于静止之美,现在的女性美却是产生于流动之美” [8] 。流动之于“静”与“动”的二者变化,随着社会观念的变迁和女性权益的提升,女性的身体从过去遮掩在各种约束下的“静止”状态,到如今“动态”的变化,是女性身体在社会发展下的划时代转变。《妇人画报》强调的女性美决不是死的美,是生的美,是身体曲线的流动美、体态婀娜的婉约美、眼波流转的表情美(见图2)等,呈现的是自然流动的身体语言。此外女性容姿之美的时尚特质也为服装提供了更好的外在准备,服饰的设计和穿着方式、舞蹈和体育运动的发展、穿着场所和艺术表达等方面进一步为女性身体时尚的流动性和自然美打下基础。《妇人画报》中所体现的容姿之美提倡的是女性身体自然且流动的美,追求的是女性大方自信的美,在表达了对于西方新潮审美理念憧憬的同时,又处处显现着东方传统意韵的审美基底,这种容姿之美一方面展现了女性身体的独特魅力和流畅的美感,另一方面希望女性在追求时尚潮流的同时,保持个人特色体现东方女性特有美感。

Figure 2. Issue 15 of The Trilogy of Celebrities’ Expressions

图2. 第15期《明星的表情三部曲上》②

3.3. 修于形且成于心的涵养之美

《妇人画报》所刊登的照片和内容虽然刻画的是摩登、时髦且具有现代性的都市丽人形象,但仔细观察其内容却又不仅仅只传播丽人的表面形象,而是传达女性更为完整的人格魅力,一种内外兼修的综合呈现,在第十七期《教养美之胜利》一文中就指出,“女子容色之美大都随着年龄之增加逐渐会消失的,但教养美则不然;这种由内心发现之美,跟着年老,愈能闪耀地显露在表面上,是一种永不消减的美。” [9] 可见这种由内到外的美是仅靠外表无法比拟的,外在的美丽,是身体表征的吸引和好奇,这种皮囊美具有一定的时效性,随着时间的流逝,再姣好的面容也将随之消散,但由心而发的涵养美则不然,这是时光的沉积和心灵的锤炼下体现出的一种长效性的美。涵养之美作为《妇人画报》着力体现的时尚审美特征之一,其刊不仅刊载了众多国内外的知名杰出女性,如体育界杨秀琼、国际妇女运动领袖之一蔡特金、中国第一位女博士陈衡哲,张舜琴律师等优秀女性人物,而且注重展示女性特长技能,如第二十期的弹吉他(见图3),第二十四期骑马等,提醒女性在追求美的过程中不能只关注外在的表征美,内在的学识涵养美也同样重要,如《标准美人》一文中便提到,“要达到美人标准的最高峰,还应注意头脑的运用,言语举止的修养,表情的优美,与乎个性的发展等。” [10] 美人不仅在于皮相更在于内在的培养,这种涵养之美是大量的文化和品味做底蕴酝酿出来的气质,是时光积淀下呈现出来的珍贵品质。

涵养二字可拆解为“内涵”和“修养”,是女性身心合一的长期追求。涵养之美区别于“健康之美”和“容姿之美”,前面两者聚焦于身体化的美是外在的时尚特征,后者的“涵养之美”是身体内在性的美。一般关于身体的美学可能既包括了对于身体的身体化的理解,也包括了对于身体的非身体化理解。非身体化的理解是最惯常的和多方面的。人们认为身体和心灵虽然是不同的,但又统一于人自身 [11] 。在探讨身体时尚时切不可仅仅围绕表面的身体,而忽视了身体时尚中外在和内在的统一性。个体美丑与否不是单凭外在便可定夺的,内涵和修养同样重要,倘若女性过于关切外在的装饰和考量,一定程度上将失去中国女性独有的气韵。郭建英在第十七期的《编辑余谈》中则写道:“中国女子之美,无论是古典的或现代的,是包含着久远的历史与传统的习俗下所发展的特殊的美。它在世界上占有显著而荣耀的名望,决不能被他国女子之美所得浸染或影响的。我们希望她们在保持她们固有之外表美之际,同时更努力于助长她们内容方面的美点;因为后者在个人的整个美上较前者更为重要的东西” [12] 。涵养之美带着《妇人画报》对女性的期待,期许时下女性能丰富自己的内在,不至于被西方纷繁杂乱的审美思想失去自己的独立思考和判断,这种身体形象上的气质是外在装饰无法比拟的,这种气质来自读书、修养、内涵和阅历对于自身魅力的沉淀。与此同时涵养之美也为外在的着装增加光彩,服饰与身体是相辅相成的,身体的外在性为服饰提供载体,而身体的内在性为服饰提供了灵魂,没有灵魂的存在,再美的服饰都将黯然失色。

Figure 3. The 20th issue of Shining Beauty of Personality

图3. 第20期《个性美之闪耀》③

4. 身体时尚与服饰的联动之变

4.1. 身体时尚与服饰的外在联动

自20世纪开始的当代服装时尚的历史经历的是一个由“解放身体束缚”到“肯定身体的外观”再到“追求身体的欲望”的生成过程,是一个不断走向肉身的身体化过程 [13] 。民国时期由于政治和社会秩序急剧变动,服饰成为女性身体与社会变革间的连接点。一方面是社会联动的身体转变,在探究服饰与身体时尚的时候,需辩证看待身体与服饰时尚的关系,社会化的变动往往在服饰和身体的变化上表现得更加明显。从现象上讲,身体的塑造,可以来自外在的压力,或来自自身的主动追求,或来自内外之间的合力 [14] 。在探究身体时尚与服饰外在关系时不能忽略了社会和消费因素。身体束缚的松绑、外来思潮的席卷、消费文化的冲击以及政局激变,使得女性的社会地位和角色发生了较大改变,女性开始追求独立、自主和个性化的审美需求。不同的场合、不同的人通过不同的服饰传达不同的象征意义,这既是社会性的,也是身体性的。

随即而来的是身体表达的自我革新,社会变革不仅影响了女性的服饰和身体时尚,同时也使得女性开始注重个人风格和个体特点的展示,追求自由、舒适和独特的穿着方式。这是服饰与身体时尚外在联系的双重表现,女性开始重视自我审美态度和个性追求。新的社会价值观念的转变激励了女性对于服饰和身体时尚新的期待和要求,在第三期《春装》一文中便提及,“创造一种特殊的装束,并不是一件难事,但是装束并不专赖奇特来提高它的价值。最要点,还是在怎样能把体态美充分的衬显出来而使装饰的美和体态的美相吻合” [15] 。服饰作为一种身体语言的外在表达方式,不仅可以突出个体的时尚美感和个性,而且大众也可以通过设计和选择来强调和改善自身的体态。女性也可以通过选择适合自己身体特点的服装来革新自我身体时尚的理念和审美观点。这种相互补充的关系使得个体能够更好地展现自己的独特美感和形象。

最后是服饰变动的身体重塑,合适的服饰可以强调身体的优点,掩盖不足,使个体在外观上呈现出更加美好和协调的形象。陳穆因在《时装与美容:真真的服裝美》提到,“合于美的装饰,并不是一定要绸缎裹身,时髦的装饰。要紧是使衣服的花样,材料,样式,合乎你身体的格式及所处的地位,能因它表显出你具有的美点而避隐其不美点才好” [16] 。服饰作为一种视觉表达方式,不同的款式、材质、颜色等元素对个体的美感呈现皆有影响,合适的服饰能更好的展现身体的线条和比例优势,为身体扬长避短,突出身体时尚。服饰的美是人体与服装结合以后的一种形态美,并不存在纯粹地突出人体的服装,也没有脱离人体的纯粹美的服装 [17] 。身体与服饰之间从来都不是敌对关系,相反两者相互成就,通过彼此之间的配合完成重塑和实现自我的目标。服饰设计通过设计为身体打造出身体与社会的沟通桥梁,身体通过自我塑造和外在独特的服饰表达方式,完善自身的体态美感,两者之间相互依存,共同打造身体的外在审美特征与形象。了解身体和服饰的外在关联性可以更好帮助大众探究民国时期女性身体时尚和服饰之间的变动,侧面也反映了社会变动下个体对于自我身体形象的变动趋势。

4.2. 身体时尚与服饰的内在联动

民国时期随着西方现代思想的涌入,所呈现的是多元思想混杂的交织状态,服饰中的身体认知与观念也在这个过程发生转变。大众开始把注意力转变到服饰的载体,即身体中来,身体开始从服饰的遮蔽状态下,走进大众视野,聆听身体的声音开始出现。首先是形象抉择的身体感受,当代服饰时尚在一定程度上呈现出一种“身体化”转向,服饰设计也逐渐重视身体意识的表达与传递,并通过服饰传递身体关怀,关注身体内在诉求。基于时尚的身体化研究,有必要构建一种“情境化的身体理论”模式,要将身体置于社会的大背景和情境下考察其与时尚之间的诸多关系,要强调突出人的身体感受力与感知方式,把握切身性体验和微妙心态对理解时尚的作用 [18] 。着衣的身体是身体最常见的状态,服饰中的身体意识和个体表达与社会发展紧密交织。女性在抉择和穿着服装时,会根据自己的身材、喜好和审美心理来打造自己的时尚形象,这种形象塑造和自我认同对个体的身体感知具有积极的影响,能进一步增强本身的自信和气质。

其次是身体共鸣的知觉联动。服饰不仅仅是外在的装饰,更是与个体身心状态相互作用的媒介,对个体的身体感知和心理状态产生直接或间接的影响,如第十九期的《夏之衣物色彩学讲谈》就曾提到季节变换下服装颜色和面料的不同选择对于人的视觉和知觉的影响 [19] 。服饰的面料和色彩在一定程度上会影响人的感知,身体不仅具有审美功能还同样拥有感知功能,身体的各个感官之间也不是孤立存在的,感官之间相互联动。服饰设计可以通过不同的款式、面料和色彩等形式对个体的身体感知和心理状态产生影响,不同颜色的服饰也可以引发个体不同的情绪和心理反应,如红色让人感受到热情和力量,蓝色可以带来凉爽和安静。质地和款式的选择也会影响个人的舒适感和自我感知。

紧接着是服饰设计的身体关怀。服饰美不仅是人体美的一种相对独立的外在形式表现,更是人类内在文明的一种显现。人的身体处处显露出人的内在精神、情感和个性 [20] 。服饰可以折射出一个人的内心,修养、素质和品行都表现在自身的衣着里,身体和服饰本就是交相呼应的,第四十四期《新装:与大自然交向吻合了的服装》一文中指出,“服装是个性聪慧的表征,是人类表现内心情绪和暴露两性间的体态的美的必要的条件,因此为人类尤其是妇女日常生活艺术之一种” [21] 。服装是身体的第二表述空间,身体时尚注重女性的身体特点和自然美感,而服装通过设计和选择来展示个体的个性、审美观念和文化背景。通过合适的服装选择和穿着方式,可以突出个体的内在情绪、个性特征和身体美感,使个体在外观上呈现出更加美好和协调的形象。这种共同塑造使得个体能够更好地展现自己的独特美感和形象,通过服饰来关心和表述身体语言。身体是与服装进行内外沟通的载体,身体通过服饰表达自我的个性和时尚态度,服饰又连接着自我感知和心理状态,进一步影响个体情绪、自尊和自信。由此可见,身体时尚与服饰之间这种共存关系不仅能够塑造个体的形象和美感,为女性提供更多的自我表达和展示的机会,而且通过关注个体的身体特点和审美观念,能更好的指导和影响服饰的设计和选择。因此在讨论身体时尚和服饰关系的时候不应只偏执于一方的联系,应内外兼顾,在服装设计的过程中平衡两者之间的关系,共同设计出符合东方女性身体特点和神态气质的服饰。

5. 总结

《妇人画报》作为一本时尚刊物,在受到欧美时尚潮流冲击的时候,并不盲从西式审美时尚,而是立足本土文化,在适应当下审美需求的同时,保持富有韵味的东方女性美特质。总体而言,这一时期女性身体时尚呈现出一种“正向且积极的健康之美”、“自然且流动的容姿之美”和“修于形且成于心的涵养之美”,这些审美特征无不打上那个时代政治、经济、文化的深深烙印。这种独特的时尚审美倾向,体现出一种充满活力的健康美、一种中西结合的时代美和一种东方底蕴的涵养美,这不仅是妇人画报的时尚基调,也是面对东西方时尚文化交流过程中所递交的中式答卷,在面对西方潮流冲击的同时,保持本民族文化的特性和审美传承。通过对民国女性身体时尚特征的探究,不单可以使大众了解到民国时期女性摩登身体时尚观背后的服饰作用,让身体回归时尚话题,更能为现代服饰设计的发展提供更广泛的审美参考价值。

基金项目

国家社科基金艺术学项目“百年中国服装设计艺术风格史研究”(项目编号:22BG116)。

注释

①图1来源: http://www.cnbksy.net/search/detail/86e429440026840041a70fb2f53d63be/7/65d4c69a7fa00c579d9ea28c

②图2来源: http://www.cnbksy.net/search/detail/a3ec42359e889ee9893955793be5a23c/7/65d5a4507fa00c579daff770

③图3来源: http://www.cnbksy.net/search/detail/f06eb3455c2b6f70fef65cd64f367b32/7/65d5a62e23b09959b8b6e18e

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。