1. 引言

党的十九大报告中指出:创新是引领发展的第一动力。要加快建设创新型国家,就需要瞄准世界科技前沿,倡导创新文化,培养创新人才 [1]。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020)》 [2] 明确要求高校要“着力培养本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”;《教育部关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》 [3] 明确提出要广泛开展创新创业实践活动。因为大学生是创新型国家建设的中坚力量,加强大学生创新能力培养势在必行,创新已成为新时代教育所不可缺少的一部分。多年的实践证明,数学建模在培养大学生发现问题、分析和解决问题的能力方面发挥着其它教学活动无法替代的作用,数学建模活动的开展在促进创新人才的培养中有开拓性的意义。

众所周知,数学建模 [4] 就是根据实际问题来建立数学模型,对模型来进行求解,然后根据结果去解决实际问题,它是联系数学与实际问题的桥梁,是数学在各个领域广泛应用的媒介,是数学科学技术转化的主要途径。注意到数学建模对于社会发展的巨大促进作用和对提升学生素质的重要意义,自上世纪六七十年代开始,美国和英国的一些学校开始开设数学建模课程,重点讲授把实际问题转化为数学问题的方法,以培养学生的建模能力。1985年,美国开始出现一年一度的大学生数学建模竞赛 [5];1989年,我国首次由北京大学、清华大学、北京理工大学选出3个队参加美国大学生数学建模竞赛。美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)由美国数学及其应用联合会主办,是唯一的国际性数学建模竞赛,也是世界范围内最具影响力的数学建模竞赛。2021年,来自中国、美国、澳大利亚、加拿大、英国、印度等16个国家与地区的26,112支队伍参加。1992年由中国工业与应用数学学会数学模型专业委员会组织举办了我国十个城市的大学生数学模型联赛 [6]。到1994年,这种大学生数学模型联赛引起了相关部门的高度重视,我国开始由教育部高教司和中国工业与应用数学学会联合主办“高教社杯全国大学生数学建模竞赛(CUMCM)”,每年一届。2007年CUMCM被列入教育部质量工程首批资助的学科竞赛之一,由于该项赛事的重要意义,使其影响力不断提升,参赛规模逐年扩大,是首批列入“高校学科竞赛排行榜”的19项竞赛之一。2020年,来自全国及美国、英国、马来西亚的1470所院校/校区、45,680队(本科41,826队、专科3854队)、13万多人报名参赛,是目前全国高校规模最大的基础性学科竞赛,也是世界上规模最大的数学建模竞赛。

我校已连续多年参加全国大学生数学建模竞赛(“国赛”),自2015年开始举办北京建筑大学数学建模竞赛(“校赛”),2016年组织学生首次参加美国大学生数学建模竞赛(“美赛”)。随着参赛队伍的增加,学生通过参加竞赛在一定程度上创新能力得以提升,但是一方面培养仅仅局限在参赛过程中,另一方面社会对创新人才的需求正在日益增长,这就使得探索数学建模竞赛驱动下更有效的可持续的大学生创新能力培养模式势在必行。

2. “三维融合”的数学建模教学模式

数学建模竞赛指导团队成员积极探索创新人才培养模式的改革实践,积极推动数学学科教学建设改革,以培育建模思维,提升数学素养为中心,构建了“三维融合”的数学建模教学模式,如图1所示。

Figure 1. “Three-Dimensional Fusion” mode of mathematical modeling teaching

图1. “三维融合”的数学建模教学模式

一是改革公共基础课教学,渗透数学建模思想。在本科生《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》等数学类公共基础课程的教学过程中,教师从讲授一般的纯粹数学转到讲授数学应用和应用数学方面来,通过实例融入数学建模思想。比如利用重要极限公式讨论“人口预测问题”,利用介值定理证明“在起伏不平的地面上椅子的四个脚可以同时着地”等等,使学生亲身体会应用数学知识解决实际问题的乐趣,充分激发学生学习数学的兴趣。

二是开设数学建模选修课,培养数学建模思维。指导团队针对全校本科生开设了32学时的数学建模选修课,课程中较为详细地介绍数学建模的方法和理论,以及它们在实际生产生活中的应用,培养学生的数学建模思维。同时,教师们注重科研与教学相结合,利用科研内容辅助课堂教学。在巩固学生基本技能和动手能力的基础上,及时更新案例内容,将最新科研成果应用到实践教学中,增加实践教学中创新性和前沿性项目比例。课程受到学生的喜爱,每年选课人数在一百人左右,也为后续选拔参赛选手做了准备。

三是举办建模专题讲座,激发数学建模兴趣。每年举办专题讲座,多次邀请全国各地数学建模专家来校宣讲,让学生领略数学建模的魅力,传递给学生完成数学建模竞赛的信念。

3. 通过“选–培–赛–跟–育”,构建创新能力培养模式

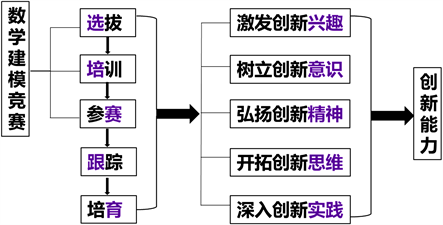

随着高等教育对学生创新能力的关注,以及高等院校对竞赛的重视,学生需要受到更加系统、更加科学地指导,我校已逐渐形成“选拔–培训–参赛–跟踪–培育”的全过程竞赛指导体系,进而对“激发创新兴趣–树立创新意识–弘扬创新精神–开拓创新思维–深入创新实践”的培养模式进行了探索与实践,如图2所示。

Figure 2. Mode of developing innovative ability

图2. 创新能力培养模式

“选拔”主要是通过校赛进行的。校赛固定在每年5月份举办,受到了学生的喜爱。通过各种方式对数学建模有所了解的学生都想小试牛刀,亲身体会一下数学建模的过程。参加完校赛的学生才可以继续培训,所以感受到乐趣的学生会勇往直前,从而避免了学生盲目地报名国赛。暑期和冬季的“培训”是准备数学建模竞赛的关键环节,学校会邀请校外经验丰富的指导教师进行十天左右的专题培训。在培训结束后,还要进行写作单项考核和模拟赛两项“选拔”。写作单项考核是由每队中负责写作的学生完成的,主要是完成一篇建模论文的撰写,并按照指导教师的意见进行多次修改,目的在于锻炼各队的论文写作能力。模拟赛安排在秋季开学前,由各队在三天时间内完成一个建模题目,提交一篇完整的论文并进行答辩,也就是实战演练。因此,要想参加“国赛”,学生们必须参加校赛,还要通过暑期培训、写作单项考核以及模拟赛等进行层层选拔。参加过“国赛”的选手才可以参加“美赛”,但同样要经过赛前培训。在完成参赛后,指导团队教师会对学生进行后续的“跟踪”训练以及相应科研项目的“培育”。

3.1. 激发创新兴趣

创新的前提是有学习的兴趣和学习的快乐,只有解决这一根本问题,才能考虑创新能力培养过程中的其他环节。数学建模竞赛中的问题,都是来源于实际的生产生活,比如2015年B题“互联网+”时代的出租车资源配置、2018年A题高温作业专用服装设计、2019年A题高压油管的压力控制、2020年B题穿越沙漠等等,都有很强的实用性。所以首先要通过已构建的“三维融合”的数学建模教学模式,让学生领略数学建模的魅力,大力引导学生积极参加数学建模竞赛,激发他们产生创新兴趣,进而才能有不竭的动力,才能有创新的主观能动性。

3.2. 树立创新意识

创新意识需要学生在思考问题时能有自己独到的见解,这样才能相应得想出独到的解决方案。由于长期固定的教育方法和传统的思路所致,这种意识虽可以产生,却也是转瞬即逝。所以在数学建模竞赛的选拔、培训和参赛过程中,首先要求学生进行模仿,模仿是在多看别人创新的基础上进行的,在明白了别人实施创新的过程后,自己从模仿开始进行自我创新意识的培养;其次要积极鼓励学生考虑每个问题时从不同角度出发,试着找寻不同的解决方案,久而久之习惯成自然。在后续跟踪训练和科研项目培育过程中要刻意地要求学生去树立创新意识。

3.3. 弘扬创新精神

创新精神是一种实干精神,是一种学习精神,是一种团队精神。在数学建模竞赛中,要求三名学生组成一支队伍进行参赛,要求学生在72小时或96小时内的短时间内主动去收集资料、查阅大批文献以了解研究课题的实际背景及研究现状,然后创建数学模型、求解、检验和结果分析,最后将解决问题的最佳方案撰写成一篇符合学术规范的科技论文。这一过程中学生每天就睡三四个小时,三个人要进行充分的沟通和良好的合作,而且要进行主动式学习而非被动式学习,这就会使学生的自主学习能力、快速学习能力和团队协作意识得以锻炼,使创新精神在后续专业学习中得以弘扬。

3.4. 开拓创新思维

创新意味着思维上的新颖性、独创性和价值性,重要的是运用逆向思维、发散思维、否定思维和替代思维等方式,不断开辟新的道路。在选拔和培训中遇到了问题,要从多角度、多方面去进行思考,不要有任何的局限性,要充分发挥自己的想象力。而在参赛中就要学会放弃,学会否定,这样才能使解决问题的方案多样化。同时,开拓创新思维要避免一些误区,比如不要钻牛角尖,要多听取他人有益的建议,从而将创新思维真正地转化为生产力。

3.5. 深入创新实践

创新实践是培养创新能力的最关键环节,因而从参赛、跟踪和培育三个层次进行深入。首先,参加校赛、国赛和美赛是最基本的创新实践。为了完成比赛,学生会以实际问题为导向自主地去研究和学习解决问题所需的各种数学新知识及大量的相关学科的新知识,无形中培养了自主学习能力,体会了将课本上的理论知识转化成为解决实际问题能力的全过程。竞赛使学生完成了对赛题的“一无所知–简单了解–深入分析–解决问题”的复杂过程。其次,后续跟踪训练是在完成比赛后进行的创新实践,主要是对赛题的深入及拓展研究。由于比赛的要求,学生参赛仅仅是在规定时间内交上了一份尽可能完整的答卷,对于题目的分析和解答肯定是不全面的。所以完成比赛只是一个起点,要鼓励学生着眼于其中的一两个问题进行跟踪研究,对之前的方案进行分析、质疑甚至是否定,进而对问题形成一个完善的解决方案,完成创新过程的小试牛刀。最后,学生经过参加竞赛和跟踪训练的历练,其创新能力将有所提升,科研项目培育是为进一步培养学生创新能力进行的创新实践。数学建模竞赛指导团队的教师或者是学生所学专业的教师可以从自己的科研课题中选取一些研究内容对学生进行科研项目培育,让学生参与课题研究,指导教师定期的进行指导与研讨,从而将数学建模与培养学生创新能力有机地深入地结合起来。

4. 结论

通过“选拔–培训–参赛–跟踪–培育”,构建了“激发创新兴趣–树立创新意识–弘扬创新精神–开拓创新思维–深入创新实践”的大学生创新能力培养模式,几年来的探索与实践表明:

1) 学生受众面广。数学建模竞赛不是数学专业学生的专项竞赛,全校各专业学生都来参加竞赛,有利于培养复合型人才和创新型人才。

2) 培养具有可持续性。从最开始实施的“三维融合”的数学建模教学模式融入数学建模思想,到为参加竞赛进行的选拔和培训,再到后续跟踪训练和科研项目培育,“选–培–赛–跟–育”贯穿在学生大学四年的学习过程中,实现了创新能力的可持续培养。

3) 有利于教学相长。数学建模竞赛的题目一般是工程技术和管理科学方面经过适当简化、加工的实际问题,紧跟当今社会生产生活,这就促使指导教师不断补充知识,提升自身教学科研水平,让自己的知识成为“源头活水”灌溉给学生。

基金项目

北京建筑大学教育科学研究项目(Y2015,Y2005),北京建筑大学研究生教学质量提升项目(J2020004)。

参考文献

NOTES

*通讯作者。