1. 引言

近年来,随着人们生活水平的不断提高,人们对精神文化和旅游的需求在不断提高,传统的旅游模式已经难以满足人们多样化的需求,在此背景下,一些社区依托自身的文化魅力,发展文化旅游产业,吸引了游客的聚集,为社区带来了经济效益。比如北京南锣鼓巷依托历史资源发展传统文化,西江苗寨依托苗族特色发展民族文化,上海M50社区依托艺术创意发展艺术文化,这些社区利用本身的特色文化,打造了社区文化符号,实现了文化与旅游的跨界融合,满足社会旅游文化需求的同时也促进了社区的发展。文旅社区的出现为城市的经济增长贡献了可观力量,但目前的文旅社区大多存在文化定位模糊、缺乏品牌特色、公众参与度低以及消费者体验差的情况。

文旅融合是我国未来旅游与文化发展的趋势,社区发展旅游作为文旅融合的重要模式,如何构建文旅社区的发展路径,使其保持文化动力、焕发持续活力,是值得去研究的。基于目前文旅社区存在的一些问题,本文认为文旅社区的文化场景构建不当是造成这些问题的主要原因,为了塑造文旅社区特色,激发社区的文化动力,促进文旅社区的可持续发展,需要构建出合适的社区文化场景。

2. 研究综述

2.1. 文旅社区建设研究

文旅社区是近些年旅游发展的新模式,社区以其特有的文化资源为核心发展旅游业,创造社区经济收益促进社区发展。文化资源的开发为老旧社区的改造和城市的更新再造提供了新的思路和新的发展动力 [1],何婷研究了文旅商业模式对厦门历史文化社区改造的影响,指出厦门历史文化社区通过发展“文化 + 创意 + 商业”的文旅商业模式,使其焕发出了新活力创造了新价值 [2]。文化资源的开发利用也为乡村振兴提供了新思路,以文化资源赋能乡村旅游已成为推动乡村振兴的一种重要方式 [3],成都市仙阁村充分利用村内的文化资源,以文化动力助力产业兴旺,以“文化 + 旅游”模式助力乡村振兴 [4]。

文化资源的凝塑开发给社区的旅游发展带来了可观的红利,但也面临着巨大的挑战。一些文旅社区并未对社区的定位有着清晰的认识,打着文化的幌子过度商业化,沉迷于目前短期的经济收益缺乏宏观的规划,过多引入缺乏特色的商家 [5] [6],而压迫原创文化机构,导致商业业态比例失调,破坏了社区的文化氛围,使文旅社区逐渐变为商业街区,失去了文化动力的文旅社区,在迅速崛起后逐渐丧失发展活力甚至走向衰竭。其次,大多文旅社区的文旅活动和产品大同小异,表达形式单一,文旅社区的开发模式同质化 [7] [8],难以形成社区特色品牌,使其在文旅社区新兴发展的市场上缺乏辨识度和竞争力。此外,一些文旅社区的文化实践活动过于专业化,导致普通群众难以参与到文化活动中,居民的参与感较低,体验较差,大多走马观花地游览文旅社区,且缺乏社区特色未能使消费者产生深刻印象,抑制了故地重游的欲望,缺失持续发展的动力。以文化资源为核心的社区旅游发展模式,还需进一步优化改进。

2.2. 场景理论在文旅社区发展中的应用研究

“场景理论”由新芝加哥城市学派的特里·N·克拉克(Terry Nichols Clark)和丹尼尔·西尔佛(Daniel Aaron Silver)提出,其核心观点是不同的生活文化设施组合形成的特定文化场景蕴藏特定的价值观念与生活方式,这些文化价值取向吸引着不同的人来居住、工作、生活、旅游,从而推动了城市的经济发展。目前,场景理论广泛引用由文化产业发展的研究中,为文化旅游社区的建设与价值生成搭建了分析框架 [9]。祁述裕发现文化为中关村创业大街发展提供了动力,指出好的创新创业文化场景应具备五个主要因素 [10]。陈波等人以场景理论为基础对其经典维度进行修正,对浙江省27个非遗旅游小镇的文化场景构建模式进行规律总结,阐释了如何通过场景营造实现非遗旅游地文化价值提升 [11]。傅才武等人剖析了长沙超级文和友文化场景的构建,诠释了如何整合文化要素创建场景内涵,为文旅融合优化路径提供了新视野 [12]。曾咏梅等人以湖南文化产业园区为例,将文化场景的构建要素引入文化产业园区建设研究中,探究了湖南文化产业园的改造路径 [13]。基于场景理论的分析框架,张琳等人提炼出特色小镇的文化场景营造策略 [14],周逸影等人研究了城市绿色空间的营造方法 [15],纪志晴等人探析了红色文化的凝塑路径 [16]。

综上所述,文旅社区依托文化资源发展旅游,促进了社区的发展,但由于对文化资源的挖掘不足和文化场景构建不当等原因,给文旅社区的发展带来了一定的挑战。文化场景理论为文旅社区的文化场景营造提供了理论指导与应用实践,但目前较多学者将文化场景营造的重心偏向于旅游文化场景而忽视了生活文化场景,重视游客的需求而忽视了居民的需求,重视文化艺术符号而缺少文化生活气息。基于此,本文将深入分析文化场景构建与社区旅游发展的关系,对文化场景的内涵深入挖掘,结合艺术文化与生活文化,关注社区的经济功能与生活功能,构建基于文化场景理论的社区旅游分析框架,以上海M50文旅社区为例,剖析M50文旅社区的场景构建模式,探究文旅社区的文化场景构建路径,优化文旅社区发展策略,促进文旅社区可持续发展。

3. 基于文化场景理论的社区旅游分析框架

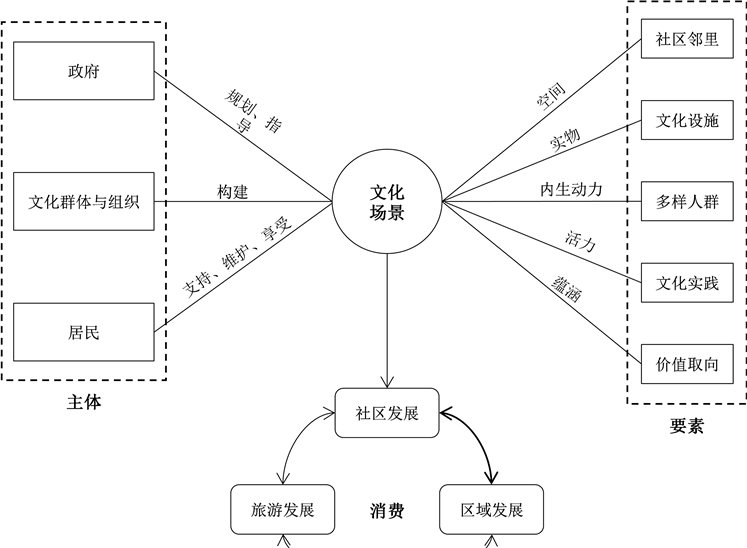

3.1. 文化场景构建与社区旅游发展的关系

文化场景反映出社区的文化符号与价值取向,吸引不同群体来进行文化实践,从而推动社区经济发展 [17]。场景理论从消费者的角度审视城市区域对人群的吸引作用,阐述文化动力对城市更新与发展的推动作用,该理论以消费为基础,把空间看作汇集各种消费符号的文化价值混合体。

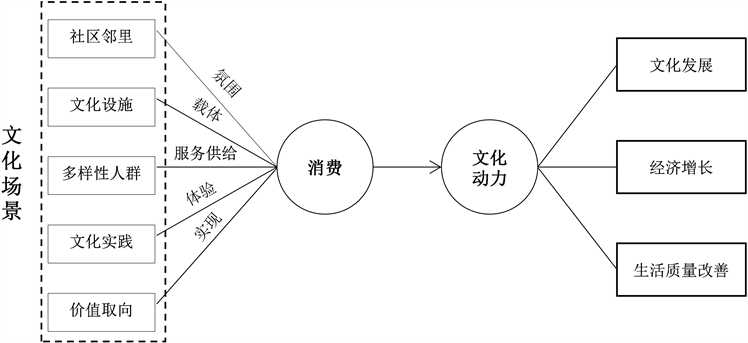

从消费者的视角出发,文旅社区是一个充满艺术、创意、文化的文化场景,能够满足消费者的休闲、娱乐、消费需求。文化场景中生活文化设施为消费活动提供了载体,多样性组织为消费者提供产品及服务,引导消费行为产生,文化实践为消费者提供消费体验。同时,社区邻里结合物质要素形成消费氛围,提供消费环境,刺激消费行为产生;消费者通过体验、参与、享受文化场景,实现了其所期待的价值取向。这些要素组合在一起,形成了其独特的文化场景,吸引着多元消费人群的聚集,为文旅社区带来了消费需求,最终形成消费实践,以文化动力牵动消费需求带动社区发展,给社区带来经济收益。文化场景、消费、文化动力三者的关系见图1文化场景、消费、文化动力关系图(Figure 1. Diagram of cultural scenes, consumption and cultural dynamics)。

Figure 1. Diagram of cultural scenes, consumption and cultural dynamics

图1. 文化场景、消费、文化动力关系图

3.2. 文化场景构建要素

文化场景主要包括文化生活设施、多样性人群、文化实践、社区邻里、价值观念五个维度。生活文化设施是文化场景的物质结构,多样性的人群组织是社区发展的生命力,文化实践赋予场景活力,社区邻里是文化场景的空间场域,价值观念蕴藏在多元元素的不同组合中,是文化场景的内涵 [18]。每个旅游社区都有类似的诸如咖啡厅、产品店、工作室等文化设施,但每个社区的特色不尽相同,这主要与文化设施的组合与比例、多样人群的构成、文化实践的种类,社区邻里的氛围以及这些元素共同组合成的文化场景所内涵的文化价值有关 [19]。因此,不同的场景要素配比组合,形成了文化场景独特的品牌符号。

3.3. 文化场景的构建主体

文化场景的构建需要多元主体协同参与,整合社会资源来加强文化场景的特色,包括社区居民、文化群体及政府等。居民既是场景构建的受益者,又是参与者,他们从社区的文化旅游中获取经济收益,又为文化场景的构建提供生命力。文化群体及组织是文化场景的主要构建者,文化阶层的存在依靠创意来创造价值,其生活方式、工作内容本身就形成了一种文化场景,他们的实践活动及其创造的文化作品是文旅社区的核心吸引力;同时,他们拥有专业性的知识和长期积累的经验,对文化场景建构有着独特的见解能力,是社区发展文化旅游的政策智囊库。政府主要起到统筹协调、管理规范的作用,政府通过宏观政策制定,来规范社区的经营行为,调整社区产业结构,政府从宏观的角度审视社区发展,从区域的角度构建文化场景,集中区域力量促进区域发展,赋予社区文化场景强劲的发展动力。

3.4. 文化场景构建的目标

构建具有消费引导能力的文化场景,促进旅游消费,实现旅游经济增长。文化场景所蕴藏的价值取向吸引着不同的人前来欣赏、体验和享受,促进消费行为的产生,能为社区旅游的发展带来经济效益。

关注居民需要,促进社区可持续发展。文化创意园等社区旅游是基于社区发展起来的,没有社区的发展就没有旅游的发展,而很多旅游社区在发展的时候忽视了社区的因素以及居民的需求,旅游发展与社区发展并未达到协同互进,致使经济秩序混乱,文化传统扭曲 [20]。因此,文化场景的构建和社区旅游的发展,不能一味只顾经济效益,关注游客的需要,聚焦旅游的发展,而是需要兼顾居民的需要,将居民放在主体本位,通过旅游发展创造社区经济收入,关注社区经济、文化、社会效益,促进社区的可持续发展。

协同区域发展,构建区域整体文化场景。社区旅游的发展要避免出现“孤岛现象” [21],如若旅游社区只关注社区内部文化场景的构建,与周围社区隔离自我发展,会造成矛盾的区域文化场景,对社区的文化场景有削减效果。因此,旅游社区文化场景的构建应该要与周围社区融合起来,将社区内部的文化价值取向扩散到周围社区,将经济效益辐射到区域,构建区域具有整体性的文化场景,加强文化符号,区域联动发展,从宏观视角凝聚区域整体力量促进社区、区域、城市的进步与更新。

本文的分析框架见图2。

Figure2. Analysis framework of community tourism based on cultural scene theory

图2. 基于文化场景理论的社区旅游分析框架图

4. 上海M50文旅社区的文化场景构建分析

M50是上海最知名的文旅社区之一,原是上海春明纺织厂,2001年起,一些艺术家开始入住,在保留原始建筑格局的情况下,将一些厂房、仓库改造为画室,使这里的工业建筑群焕然一新,绽放出艺术活力。随着越来越多艺术家、画家的入住,逐渐形成艺术氛围,2005年挂牌为上海创意产业聚集区之一,命名为M50创意园,拥有大量的艺术家工作室、画廊、艺术中心等文化创意机构,营造出浓厚的创意艺术气息,吸引了国内外众多的艺术爱好者、市民和游客等群体。2011年被评为“中国文化创意产业最受关注的十大社区”,2017年被评为“中国文化创意产业十大特色社区”。在文化创意园逐渐商业化的今天,M50始终坚持艺术定位,持续散发出其独特的魅力与活力,为上海的经济发展助添动力,为文旅融合产业的发展灌入力量,与其文化场景的成功构建密切相关。

4.1. 完善的生活文化设施

生活文化设施为文旅社区的艺术实践提供场所,为生活文化消费提供物质载体。一方面,上海M50文旅社区内建有大量的艺术文化中心、工作室、涂鸦墙等大型的文化设施,以及一些具有设计感的桌椅、路标、垃圾桶等微小的文化设施,这些设施经过艺术的改造,组合在一起散发出M50独特的艺术魅力。为了保持文化设施内涵的纯粹性,社区出台了一些措施。社区严格控制社区的商业设施比例和产业类型,发展舞台、剧场、画展等艺术商业,延续M50的艺术氛围;其次,社区为了保护建筑的历史形态,要求承租商在装修时要接受审查,不得破坏建筑的原有风貌,在传承历史的同时进行艺术创作,使得M50文创社区实现了传统历史与现代艺术的完美结合。另一方面,社区内还布置了一些满足社区居民和外来游客基本需求的生活设施,比如餐厅、咖啡厅、超市等,这些生活设施为外来游客的日常消费提供了载体,同时也给社区居民的提供了社区服务,是文化创意园内不可或缺的基础设施。

4.2. 多样的组织聚集

多样性的组织是是艺术实践的主体,是社区邻里的生命力,是文化场景的内生动力。不同文化场景孕育的价值观会吸引不同群体的聚集,同时这些多样群体的聚集又塑造了文化场景,为区域带来了生产力和消费能力。M50拥有20多个国家和地区的140多户文化创意门户,所涉及的艺术家群体包括画家、平面设计师、服饰设计师等多样人群,多元艺术群体的聚集为M50的文化发展持续灌入活力,营造了M50的艺术氛围。为了打造社区特色,凝聚主体力量,M50始终坚守社区定位,对入驻企业及艺术家进行资格审查,有针对性地引进艺术群体,目前,M50的画廊和艺术家工作室占据了70%的门户;同时,针对艺术家的具体情况采取租金减免等优惠政策,依据入驻时间分级收取租金,减轻艺术家的房租压力,留住人才,维持了社区品牌的稳定性。反观现在很多文化创意社区,在社区知名度扩大、地价上升以后,没有给艺术家提供良好的保障措施,不断上涨租金,导致艺术群体被迫离开,而引入大量商户,艺术家是文化创意产园的灵魂,艺术家的流失导致文旅社区逐渐失去社区艺术特色,艺术社区逐渐变为商业街区。

4.3. 丰富的文化实践

文化实践活动是链接生活文化实施与多样人群的纽带,艺术主体提供文化实践展示文化场景内涵,消费客体通过艺术消费、体验参与到文化场景中,实现文化场景与人的有机互动。M50实施的艺术实践主要包括两类,一类是针对具有艺术素养的小众人群开展的专业性艺术活动,一类是针对广大群体开展的普遍性艺术活动。

社区坚持艺术创意定位,举办艺术特色活动。M50曾多次承办上海国际服装文化节、时装周等活动,扩大了社区的知名度;不定期的举办画展、艺术论坛、艺术区开放案例研讨的活动,每年举办艺术季,持续焕发艺术活力。这类专业性的艺术活动主要以展示功能为主,是艺术文化的外在表现,对艺术爱好者这类小众群体具有极强的吸引力。

此外,为了满足广大群众的艺术参与需求与体验需求,拉近普通民众与艺术的距离,M50秉持着“艺术走进生活”的全新理念,举办了一系列的普遍性艺术活动。比如,举办“中外少儿艺术创意大赛”,征集儿童的艺术作品,线上进行网络评选、线下进行作品展览,提高公众参与度;打造“M50生活美学”各类体验项目,包括M50陶艺体验、传统竹艺编制体验、油画体验等,满足群众体验感,提高群众的艺术造诣;举办“M50大学生创意集市”,发展地摊经济;持续举办“文化匠人市集”,引入摊位出售具有特色的首饰、打火机、手机壳等文化创意产品,使文旅产业持续增收;跨越地理距离的鸿沟,打造“线上”展览模式,便利大众的参观。

4.4. 营造社区邻里氛围

M50内聚集了大量的艺术创意阶层,根据创意阶层理论,这类群体有了类似的特点,他们具有相似的价值观,追求类似的生活方式。这些艺术群体怀揣对艺术的热爱,共同聚集在M50,彼此相互理解,达成一种默契,彼此学习共同进步,在艺术文化场景中不断激发灵感,形成社区邻里的和谐氛围。

4.5. 持稳的价值取向

M50始终以“艺术、创意、生活”为社区品牌核心价值观,提升M50的品牌内涵,其文化场景中的艺术生活设施、多样性人群、艺术实践、社区邻里氛围都散发出艺术的气息,共同组合而成的场景孕育着独特的艺术文化价值。

M50文化创意社区内存在众多具有艺术设计感的文化设施和少量的生活设施,在营造艺术氛围的同时也提供了基础服务;聚集了大量的艺术群体,焕发出艺术活力,同时也吸引了相关爱好者、游客、媒体,创造了消费活力;举办专业性的艺术活动,增加社区艺术感,举办普遍性的艺术活动,提高公众体验与参与感;同质群体的聚集形成社区艺术氛围;所有元素组合起来构成的文化场景,体现出M50独特的艺术文化价值。

4.6. 上海M50文化场景构建存在的问题

M50在文化场景塑造上也存在一些问题,主要体现在重视旅游发展而忽略社区本位发展上,即重视社区的旅游功能,而忽视了社区的本位居住功能。首先,社区内缺乏基础类的生活设施,难以满足居民的多元需求。M50内的基础设施大多以满足游客需求为导向而建设,而忽视了作为社区主体的居民需求。其次,艺术群体与普通群众之间融合度低,社区整体邻里关系有待加强。M50文旅社区内的门户可以划分为两类:艺术群体门户和普通群众门户,由于两类群体的价值观念、生活方式、行为习惯等存在着较大差异,导致彼此之间难以相互沟通理解。此外,社区与周围环境存在差异,文化辐射力不足,尚未形成区域整体文化场景等问题。M50其独特的艺术气质与周围的社区格格不入,导致M50的存在在大区域环境中显得突兀,文旅社区的艺术文化场景与周围区域的文化场景所蕴涵的价值观存在较大差别,难以形成区域统一的文化场景。

5. 构建文化场景,促进文旅社区可持续发展

5.1. 控制设施比例,兼顾艺术特色与生活需求

一方面,要营造社区艺术文化设施凸显文化特色。目前文旅社区大多缺乏社区特色,在市场的推动下逐渐失去艺术内涵且过度商业化,为了提高经济收益而大力发展商业设施,挤压一些特色设施的空间,浓郁的商业氛围覆盖了原有的艺术创意气息。“文化+商业”的模式确实是文旅社区的可持续发展路径,但这并不意味着要全盘商业化,文旅社区应该要有自己清晰的文化定位,并始终坚守,保持文化场景的稳定性,严格控制商业设施的规模,实行市场准入,对入驻企业进行资格审查,同时,注重设施的外在表现,要求装修风格凸显文化特色,并进行装修审核,以保证社区的特色氛围。另一方面,要完善基础生活设施保障居民生活需求。基础生活设施是提高居民生活质量的保障,文旅社区不仅是一个工作区间,而应该是一个融工作、生活、娱乐、消费为一体的多元空间 [22],文化创意阶层追求高品质的生活质量,完善基础设施建设提高居民的生活质量,能够留住人才,聚集人才 [23],因此,需要满足社区内居民的多样需求,提高居民生活的幸福感。

5.2. 扶持社区特色产业,帮扶相关群体

随着文旅社区的经济收入提高,必然会导致其地价上涨,如果不采取相关措施,会致使原有的文化群体因无法承当高额租金而流出,而这些群体是文化场景的生命力所在,人才的流失会导致因文化设施和文化群体聚集而兴起的文化产园失去生命力。因此,社区应该对特色产业进行扶持,对文化场景具有贡献作用的群体实行优惠政策,可以采取减免租金、差额租金等方式来减轻特殊群体的压力,保证社区的活力。

5.3. 开展文化实践活动,降低文化体验门槛

文化实践的兴办可以活化文旅社区活力,既要针对小众群体举办专业艺术活动,保持文旅社区的文化特色,比如举办特色画展、艺术展、社区品牌活动;又要针对广大群体举办普遍性的文化活动,使居民能够参与到文化实践,以此促进文化消费。开展一些群众喜闻乐见的文化活动,能够调动市民参与文旅社区建设的积极性,给与游客和市民多元的活动选择 [24]。比如针对普通群体举办一些文化设计比赛,开展陶瓷、绘画、手工等艺术体验活动,兴办街头活动表演,将文化融入生活物品,为大众消费提供媒介等。

5.4. 区域联动发展,促进社区与周围社区融合

目前很多文旅社区与周围社区呈现一种脱离的状态,文旅社区没有发挥文化辐射力,使得文旅社区与社区相互隔离,难以互融。地方政府应该考虑区域的整体文化场景,打破文旅社区围墙的束缚,将文化氛围扩散到周围社区中,与周围街区、社区、甚至整个城市互融发展,借助社区外的力量促进文旅社区发展,使社区居民参与到文旅社区的建设中来,建设多元、开放、互动的文化空间,增强文旅社区的内生动力。可以通过与周围社区协商,提供一些社区空间给艺术创作,既有助于形塑区域文化场景,也有利于提高社区居民的文化素养和美学愉悦感。同时,也需要加强文旅社区的群体内部的联系,及其与周围社区群体的融合。在社区公共空间营造方面,可以通过构建户外公共空间,为多群体的沟通提高平台,为街区增添生活气息;完善绿化设施,增加社区的归属感;增亮社区色彩,为社区氛围注入活力 [25]。在社区活动举办方面,可以通过向周围社区完全开放文旅社区,邀请社区居民参与文旅社区的文化实践,比如开展艺术培训活动,日常组织具有文化特色的广场舞,开展社区与社区的联谊活动,赋予文旅社区的本土化活力,营造良好的社区氛围,促进区域融合,实现区域联动发展,塑造区域整体文化场景。

5.5. 合理组合场景元素,凸显场景特色

文旅社区内的各个元素所蕴含的价值观应该具有相似性,而不是相互矛盾,以此凝聚特色,形成具有稳定性和统一性的文化氛围。比如在传统文化繁盛的文旅社区,不应该布置太多蕴藏自由文化的酒吧、存在太多的摇滚音乐爱好者、举办过多的摇滚音乐节;在充满时尚文化的文旅社区,不应该布置过多的蕴涵传统文化的茶馆、存在过多的传统手工艺者,举办过多的传统文化活动,不然冲突的价值观会损害文化场景的整体性,冲淡社区的特色。

6. 结语

文旅社区依托文化资源创造了旅游价值,以文旅社区为核心的区域文化场景构建模式,是文旅社区健康发展的保障。文化场景构建需要整合文化生活设施、多样性人群、文化实践、社区邻里、价值观念五个要素凝塑社区的文化内涵。上海M50文旅社区拥有较为完善的生活文化设施、多元的文化群体、丰富的文化实践活动,营造出文艺的邻里氛围和别具特色的艺术标签,构建了上海M50独特的文化场景,持续散发出艺术文化魅力与活力,促进了社区旅游产业的兴旺及社区自身的可持续发展。但由于过于重视社区的旅游需求和经济功能,而忽视了社区作为人的居住空间,其本位功能是满足人的居住需求,阳春白雪的高雅艺术未融入到人间烟火的生活艺术中,尚未达到雅俗共赏协调发展。文旅社区的可持续发展需要建立其独特的文化符号,不断丰富其文化内涵,也需保留生活气息,使得艺术融进生活,让文化“接地气”。基于文化场景的理论指导与上海M50的场景构建实践经验,基于艺术文化融合生活文化的理念,本文提出了文旅社区文化场景构建的优化建议,即控制设施比例,兼顾艺术特色与生活需求;扶持社区特色产业,帮扶相关群体;开展文化实践活动,降低文化体验门槛;区域联动发展,促进社区与周围社区融合;合理组合场景元素,凸显场景特色。

参考文献