1. 引言

页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中,以吸附或游离态为主要存在方式的非常规天然气,具有较高的有机质含量,是一种清洁、高效的能源资源。与常规天然气开发相比,页岩气具有生产周期长的特点。且页岩气是典型的自生自储含气系统,聚集机理复杂 [1] [2] [3] [4] [5]。

页岩气是一种资源潜力巨大的非常规油气资源,其勘探开发受技术、经济等多种因素的影响。美国“页岩气革命”让世界各国充分认识了页岩资源的巨大潜力 [6] [7] [8] [9] [10]。我国作为页岩气资源最为丰富的国家之一,有必要对页岩气开采技术的现状及前景进行研究。目前,我国对页岩气分布规律已有了初步了解,并划分出页岩气资源的重点开发区域 [11] [12]。自2010年以来,围绕渝东南地区下寒武统筇竹寺组和下志留统五峰组–龙马溪组海相页岩开展区域评价勘探。五峰组–龙马溪组具有整体含气、相对富集高产的特征,而筇竹寺组含气量则相对较少。四川盆地及周缘地区五峰组–龙马溪组泥页岩储层经常存在孔隙流体超压,反映页岩气储层具有相对较好的保存条件,是目前页岩气的主要勘探层位 [13] [14]。

我国积极关注页岩气的勘探和开发,并制定页岩气的相关发展战略,初步掌握了页岩气的重要技术。虽然我国页岩气的勘探开发取得了相当的成就,但存在若干问题有待解决和完善,还需深入、全面开展研究 [15] [16] [17] [18] [19]。

2. 页岩气的开采技术

与常规天然气储层相比,页岩气储层具有超低孔–超低渗特征。相当部分页岩气以吸附态存在于储层的孔隙和裂缝的内表面,游离气存在于大孔隙和裂缝中未被吸附气和孔隙水等占据的孔隙空间。未经压裂改造的页岩气井一般不具有实现经济开发的产能 [20]。为了提高页岩气井的产能,除了极少数天然裂缝高度发育的开采井外,其他90%以上的页岩气井都需要通过压裂增产技术在水平井筒周围形成复杂的网络裂缝,贯通页岩气基质和井筒并改善储层流体流动性能,从而提高页岩气的单井产量与采收率。

美国将页岩气田开发周期划分为5个阶段 [21] :资源评估阶段,即对页岩及其储层潜力做出评估;勘探启动阶段,开始钻探试验井,测试压裂并预测产量;早期开采阶段,开始快速开发,建立相应标准;成熟开采阶段,进行生产数据对比,确定气藏模型,形成开发数据库;产量递减阶段,为了减缓产量递减速度,通常需要实施再增产措施,如重复压裂、人工举升等。这5个阶段表明,开发页岩气所采用的技术与常规天然气开发技术有所区别。

2.1. 钻井相关技术

2.1.1. 水平井钻井技术

水平井是指井斜角达到或接近90˚,井身沿着水平方向钻进一定长度的井(延伸的长度一般大于油层厚度的六倍),井斜角可以超过90˚ (图1(a))。水平井钻井技术于1863年由瑞士工程师首次提出,是页岩气成功开发的核心技术之一。我国于1964年~1965年在四川成功完成的磨3井是我国第一口水平井,也使我国成为继美国和苏联之后第三个水平井钻井完井的国家 [22]。随着钻井技术的不断进步,我国已完成针对页岩气勘探开发的各种类型水平井百余口。

一般来说,水平井的主要特点是在直井的基础上,在到达造斜点后,以设计的造斜率造出近乎直角的角度,使井眼轨迹弯曲。因此,水平井按照曲率半径可分为4类(见表1)。

Table 1. The classification of shale gas horizontal well

表1. 页岩气水平井分类

水平井钻井技术是以一定角度进入储层,增大井眼与储层的接触长度,同时井眼与产层的接触面积随之增大,保证更高的油气产量;水平井钻井还可降低底水锥进,省去后续修井作业的麻烦。通过水平井钻井能够很好解决钻井上的技术难题,不过这种技术成本高,需要保证足够的产出以获得经济效益。

2.1.2. 大位移井钻井技术

大位移井是指井的水平位移与垂深之比达到2以上的井(图1(b)),井的水平位移在3000米以上。90年代以来,欧美等多个国家先后投入对大位移井的研究与试用,这也成为世界范围内大位移井钻井技术走向成熟的标志。我国从1997年开始引进应用和研究大位移钻井技术。应用大位移井,使西江24-1边际油田得以成功开发。但与国外的先进技术相比,我国的大位移井技术的发展还有待提高,尤其是在钻井技术装备上,仍依赖进口 [23] [24]。

大位移井钻井技术多用于海油陆采,可节约修建海堤等费用。在海上钻井平台作业时,钻大位移井可减少布井数量,节约投资。同时也可用在环境保护要求高的地区。除此之外,还可适用于复杂多山的地形条件,例如我国西南多山地区的页岩气开发。

Figure 1. The diagram of horizontal well (a) and extended reach well (b)

图1. 水平井(a)和大位移井(b)示意图

2.1.3. 丛式井钻井技术

丛式井是指在一个井场或平台上,钻出若干口或上百口井,各井口相距不到数米,各井底则伸向不同方向 [25]。丛式井是目前较为普遍的钻井技术,我国陕北地区所钻井80%为丛式井,它大大减少了钻井成本,同时可减少土地征用,节约成本,广泛应用于海上油田开发、沙漠油田开发等。另外可减少油气集输管线和施工,便于油井自动化管理与控制。为更有效的节约土地资源,单井施工被丛式井替代。到2016年完井的苏76-10-7HX井,各项指标相比以往得到大幅度提高。

2.1.4. 分支井钻井技术

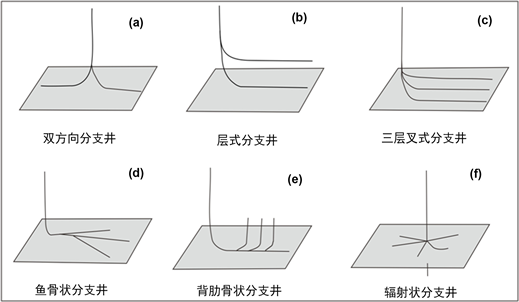

分支井又可称为多底井,是指在一个主干井眼中按钻井工程设计要求,向预定方向钻出两个以上分支井眼的钻井。1953年前苏联钻第一口井,产量大幅度提高。到80年代,前苏联共钻分支井111口。90年代以来,美国等西方国家大力发展分支井,为油气藏的开发带来显著的经济效益。1998年我国在新疆油田完成了第一口分支井,填补了我国在分支井技术领域的空白。到21世纪初,我国共打出8口分支井。随着钻井技术的发展,分支井眼的数量、方向以及与主眼的连接方式也在不断增加。目前世界各国所采用的多支井类型主要有6种(图2)。

Figure 2. The classification diagram of shale gas branch wells

图2. 页岩气分支井分类示意图

分支井被认为是世界上使用最为广泛的钻井工艺之一。与直井相比,开发相同区块可减少布井数量,降低开发成本。在开发过程中可准确描述油气藏的地质特征,以便扩大勘探区域,多方位确定油气藏的边界,同时也可提高采收率和单井产量 [26]。但是分支井的完井风险大,可能丢失分支井眼。在作业过程中,因分支井眼要求不同,作业过程较复杂。

2.2. 压裂相关技术

2.2.1. 多级压裂技术

多级压裂技术是利用封堵球或限流技术分隔储层的不同部位进行分段压裂的技术,主要有滑套封隔器分段技术和可钻式桥塞分段技术两种方式(图3),是北美地区页岩气开发常用的压裂技术,定位准确,封隔可靠,可实现无限级压裂。通常与水平井技术结合开采,增产效果显著。但桥塞多级压裂仅适用于中低地层压力、中等埋深的套管完井井眼。

多级压裂技术在压裂施工完毕后,桥塞将会取出或是钻掉,管柱内没有任何工具,可以满足后续作业的要求 [27] [28] [29]。但是在小井眼的情况下,水平井的固井质量不能保证,会导致层窜。在施工过程中注水泥固井、射孔、钻取桥塞都会增加成本,费用高。

Figure 3. Sliding sleeve multi-stage fracturing of horizontal well

图3. 水平井滑套多级压裂

2.2.2. 重复压裂技术

重复压裂是指已经压裂过的层段,由于油藏或工艺方面原因,产量递减到需要进行二次或更多次压裂,才能维持设计产量,这种压裂作业称为重复压裂,又可称为同井同层再次压裂 [30] (图4)。美国页岩油、气井的重复压裂是近年来油气行业的重点关注技术之一,其优点主要有改善油气井的生产特征和增加单井评估的最终可开采储量。比之美国,我国页岩气开发还处于初级阶段,开发时间较短,适时开展理论研究和技术设备攻关,了解和总结国内外页岩气重复压裂技术的实例,会对我国页岩气开发有积极意义。

重复压裂的机理是在原有水力裂缝的基础上,进行缝长的延伸,增强导流能力等措施以扩大水力缝的泄油、泄气能力,这种方法也可以成为老缝新生,可获得很好的增产效果。目前,重复压裂技术尚不成熟,仅针对单层开展应用。

Figure 4. Orientation diagram of initial and new fractures in repeated fracturing

图4. 重复压裂初始裂缝和新裂缝的方位示意图

2.2.3. 水力喷射压裂技术

水力喷射压裂可用于直井或水平井的多级压裂增产措施,按施工工艺可分为拖动管柱式多级喷射压裂和不动管柱式多级喷射压裂,是集水力射孔、环空压裂以及水力封隔为一体的一项新工艺。我国于2005年在靖安油田首次应用水力喷射压裂,井压裂后产量明显增加,并保持持续稳定的产能,积累了一定的经验。

我国渝东南地区五峰–龙马溪组页岩厚度大且埋深较厚,在压裂作用中可能效果不佳 [31] [32]。事实上,北美页岩气在压裂作业中很少使用水力喷射压裂技术,但在页岩的小型测试压裂中和储层厚度较薄的地区仍可使用水力喷射压裂作业。

2.2.4. 同步压裂技术

同步压裂又称拉链式压裂,是指对两口或更多距离较近且相互平行的水平井用多套压裂车组同时或者交替进行同时压裂 [9]。2006年,首先在德克萨斯州Fort Worth盆地的Barnett页岩中实施同步压裂,是页岩气开发中成功应用的最新压裂技术,也将成为我国后期大规模进行页岩气开采的重要压裂技术之一 [33]。

同步压裂技术的使用,可以增大工作区裂缝的复杂程度,最大限度地连通天然裂缝,增强地层的渗流能力,适用于多出层页岩气的开采。但是,在开采过程中,对井眼密度要求较高。

2.2.5. 裂缝监测技术

微地震监测,又叫无源地震,是近年来低渗透油气藏压裂改造领域的一项重要技术,主要是利用水力压裂、油气采出或常规注水、注气及热驱等石油工程作业时引起地下应力场变化而导致岩层裂缝或错断所产生的地震波,进行水力压裂裂缝成因、或对储层流体运动进行监测的方法 [34] [35]。微地震裂缝监测技术最初出现在20世纪40年代的采矿业,到1976年在美国才正式确立并得到认可。国内在该技术的研究方面也取得了很多成果,但还需深入研究。

由于地面观测比井下观测安装容易、操作简单,所以成本低,地面观测更加优越,但是地面只能记录到微震事件,需要分析井下裂缝形成和发育特征。

3. 页岩气的开发现状与存在问题

3.1. 国外页岩气开发现状

据预测,世界页岩气资源量为456万亿立方米,主要分布在北美、中亚和中国、中东和北非、拉丁美洲、前苏联等地区,页岩气的资源潜力甚至还可能明显大于常规天然气。美国是世界上最早发现和生产页岩气的国家,已经实现了页岩气的大规模商业开采。页岩气的勘探开发最早于19世纪美国的阿巴拉契亚盆地,1821年美国东部泥盆系页岩中钻探第一口页岩气井,20世纪20年代步入规模生产,70年代页岩气勘探开发扩展到美国中、西部,90年代美国成功对页岩气进行了大规模商业开发。

加拿大受美国“页岩气革命”影响,近年来开始着手非常规油、气资源的研究。加拿大非常规气资源十分丰富、涉及层位多,主要集中在西加拿大盆地,东海岸也有少量分布。分布特点是覆盖面广、西多东少。自2007年Forward Energy Group咨询机构给出了针对加拿大致密气的定义起,致密气开始正式从加国的天然气产量中剥离出来 2012年,加国页岩气气产量达到57.3亿立方米。目前,已有多家油气生产商在加拿大西部地区进行页岩气开发试验。

3.2. 我国页岩气开发现状

我国具有丰富的页岩气资源,页岩气资源种类较多。具体来说,主要包括青藏区、西北区、华北和东北区、滇黔桂区和东南区这5个页岩气资源区,面积约110万平方公里。尤其是渝东南五峰-龙马溪组,发育层系多,开发潜力较大 [36]。自1667年第一次在四川盆地发现天然气,就不断有页岩气的发现。但是在2005年以后,我国才开始规模性的开展页岩气前期地质评价与勘探开发先导试验。并且,我国对页岩气分布规律和分布类型已经有了初步了解,并划分了页岩气资源的重点开发区域,一定程度上掌握页岩气勘探开发的技术。

截至目前完成的285口页岩气钻井中,有调查井105口(直井)、探井94口(直井),评价井86口(水平井),经过水力压裂和测试,日产超过万方的有38口(直井18口、水平井20口),日产超过10万方的有23口(直井3口、水平井20口)。通过对野外勘探资料的分析,基本明确了我国页岩气勘探方向和有利目标区,初步证实我国页岩气具有工业价值,表明我国页岩气资源具有良好的开发前景。

3.3. 我国页岩气开发建议

当前我国页岩气勘探开发仍处于初级阶段,面临着诸多经济上和技术上的困难与问题,急需从以下几个方面着手来展开工作:

1) 我国页岩气储量估计甚为乐观,但开发技术有待进一步完善。现阶段技术创新仍然是我国页岩气开发的主要动力,在页岩气的勘探开发过程中,我们需要重点重视技术的突破。

2) 我国页岩气地质条件具有复杂性和特殊性。目前,对页岩气储层特征仍缺乏系统的认识,对页岩气开发的相关理论研究较少,页岩气开发实践有待进一步补充,页岩气开发缺乏充足的经验。应该充分借鉴国外页岩气开采技术和工艺,寻找页岩气的富集区带和有利开发区。

3) 我国的页岩气资源管理机制还不够完善,相应的页岩气资源管理制度和页岩气资源产业的发展政策有待完善。需要加强对页岩气矿权的监管,完善页岩气资源开发利用。在开发过程中面临严重的环境问题,有必要制定页岩气开发过程中相应的环境保护规章制度,确保页岩气开发过程中水资源和土地的合理利用。

4. 结论

1) 页岩气在我国南方资源潜力巨大,在西北地区分布较为局限,在华北及东北资源丰度偏低,在青藏地区受地形条件的影响认识较低。受我国南方复杂地质条件的影响,使得我国页岩气勘探开发不能直接照搬国外的经验,需结合我国的实际情况优选适合在我国南方进行页岩气开采的技术。

2) 我国页岩气开发主要采用水平井和压裂改造技术。现阶段,水平井分段压裂技术和固井滑套多级压裂技术的突破,大幅度提高我国页岩气单井产量。同时,市场机制影响工程造价的不断降低,有望逐步实现页岩气的低成本开发。

3) 我国页岩气有自己的特点,其勘探开发正处于初步阶段,在引进国外先进技术的基础上,加快攻关和创新,尽快形成适合我国页岩气勘探开发的核心技术。最后,我国的资源管理机制还有待完善,有必要出台相应的页岩气资源管理制度和政策,完善页岩气资源的开发利用。

致谢

本研究受国家自然科学基金项目(No.41302101;41530315)和中央高校基本科研业务费专项(18CX02071A)资金资助。