1. 引言

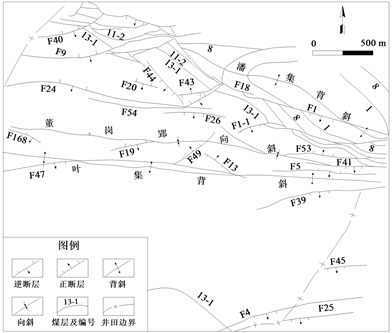

潘三矿处于淮南市潘集区境内,东部紧邻潘一矿,西部接于丁集矿,13-1煤−900 m等高线投影为南部界线,F1-3断层为北部东区界线,划定面积约为54.3 km2。矿区地层倾角不大于10˚,微向南倾斜,呈浅部陡深部缓之势,整体为单斜构造,属淮南地区复向斜中的典型背斜 [1]。断裂构造在整个矿区内是常见的构造样式(如图1所示),依走向可划为三组 [2]。刘永春等 [3] 依据地质构造对瓦斯进行分区,分析得出地质构造对潘三矿11-2煤层瓦斯赋存规律产生重要影响。周云霞等 [4] 定性–定量地研究了潘三矿地质构造,认为其地质构造发育呈现出南北分带性和东西分区性。刘昊等 [5] 在分析潘三矿瓦斯分布特征后,得出重力滑动构造不利于瓦斯富集,而小断层附近瓦斯排放不畅。该矿井内8煤、11-2煤与13-1煤最具开采价值,为主要开采煤层 [6]。其中13-1煤为厚煤层,约占总资源量的30%,而17102(3)工作面是现在13-1煤主采工作面之一,对原煤年产量有很大影响。此前因未开采该工作面,而对其地质构造(主要为断裂构造)情况没有进行详细地地质勘探与分析,故认识不清。为实现此工作面采煤安全与稳定,详细地分析其地质构造等相关情况十分重要 [7] [8]。

Figure 1. Outline map of geological structure of Pansan minefield

图1. 潘三井田地质构造纲要图

2. 井田断裂构造

采用地震勘探、生产补充勘探对井田构造进行精查补勘,并根据矿井实际采掘发现和验证,目前整个矿区断层共计754条,其中正断层占大多数,达653条,逆断层101条;且落差大于100 m的5条,在50 m~100 m之间的12条,20 m~50 m的34条,10 m~20 m的71条,5 m~10 m的184条,小于5 m的448条。

井田内断层多数是北西西(北西)向,少量为北东向。由北到南主走向断层划分成三个断层组,北、中与南三个东西向的构造区即是由此断层组界定 [9]。

东西向条带状排列的三个断层组:

1) F1-3断层

2) F1-1、F24与F26断层组

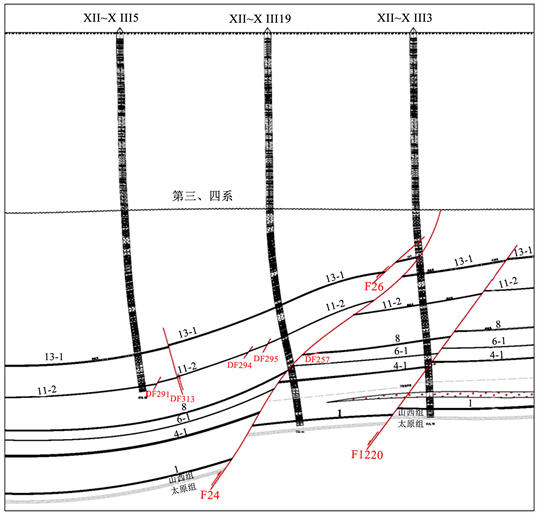

F1-1、F24、F26等断层结合成一个遍穿井田的断层组,是井田构造的一个重要部分 [10]。此组特点为所有断层顺着走向高低起伏、相间的出现。F24及F26平行分布且断裂带延伸大(如图2),并伴有小型附带断层。此外,断层周边地压要高于其他地方,断层组南盘地层倾角大于北盘地层倾角,角度约为20˚ [11]。

Figure 2. F24 and F26 fault profiles

图2. F24、F26断层剖面图

3) F5、F47与F19断层组

F5、F47 (如图3)、F19等断层结合成顺着走向间断或内部相间的断层组。该断层组展布于紧邻背斜轴部的叶集背斜的左翼,是和背斜在相同的地质作用下产生的,因而在走向上与背斜轴相似。其基本特征为既存在正断层也存在逆断层,显示出受过多变的压扭作用,普遍为大倾角断层,甚至出现挠曲现象。

3. 井田构造分区及其基本特征

1) 北区:南北界限分别是F1-1、F24及F26断层组与F1-3断层。此区主要特征为:中型以上断层居多,断层形式杂且密,并存在正逆和方向各异的断层 [12]。区内揭露175条正断层及50条逆断层,断层共计225条。从落差来看,其中有4条落差大于100 m,5条在50 m~100 m之间,18条20 m~50m 的,40条10 m~20 m的,低于10 m的为107条。

2) 中区:南北界限分别是F5、F47及F19断层组与F1-1、F24及F26断层组 [10]。此区主要特征为:中型以上断层居多,为核部较浅、延伸大的向斜构造,轴大致在此区的中部,地层倾角基本小于10°,较为平缓。F26断层周边地层倾角增大,超过20˚。区内揭露167条正断层及45条逆断层,断层共计212条。从落差来看,其中有6条落差在50 m~100 m之间,14条20 m~50 m的,20条10 m~20 m的,低于10 m的为172条。

3) 南区:北部界限为F5、F47及F19断层组。此区的中西部分位在矿井深处,已知的主要特征为:只有少量的中型以上断层,地层倾角基本小于10˚,较为平缓。区内揭露311条正断层及6条逆断层,断层共计317条。从落差来看,其中只有1条落差大于100 m,1条在50 m~100 m之间,2条20 m~50 m的,11条10 m~20 m的,低于10 m的为302条。

4. 17102(3)工作面概况

该面位于一水平东四采区,东起东四采区下山,西至13-1煤工广煤柱线,北至1792(3)运顺,南至−817 m东翼轨道大巷,属13-1煤层,工作面标高−671 m~−719 m。此面的13-1煤层赋存稳定,总体上呈单斜状,北高南低,煤(岩)层产状180~240˚∠2~11˚,平均4˚,煤层均厚4.1 m,亮煤居多,镜煤很少,且少量煤体内发育有裂隙,为半亮–半暗型煤。面内X-XI9孔、XI 19孔、W2111(1)-1#孔及W2111(1)-3#孔其附近13-1煤底部发育1~2层泥岩夹矸,夹矸距底板0.3 m~1.2 m,厚0.1 m~0.3 m。

5. 17102(3)工作面勘探情况

5.1. 17102(3)工作面三维地震勘探

该工作面处在东翼下部采区三维地震勘测范围内。由中国地质总局物研院完成解释工作,由中石油油气勘探软件国家工程研究中心有限公司完成潘三矿三维地震勘测连片解释工作。根据连片解释资料分析:该面三维地震勘探解释断层共3条,分别为Fs5、DF207、Fs27 (具体见表1)对工作面掘进影响较大。

5.2. 17102(3)工作面无线电波透视探测

根据17102(3)工作面的无线电波透视CT探测资料分析,工作面圈定共6个透视异常区(如表1),结果如下:

1#异常区

该区断层异常,退尺范围90 m~130 m,运顺揭露断层Fa30,垂直断距为3 m;实测场强图与吸收系数图分别展示此区低值反常和高值反常,与切眼相邻的地方综合曲线图显示较低;断层较多引起此区异常,影响小于整个煤层厚度,对回采威胁大 [13]。

2#异常区

该区断层异常,退尺范围470 m~491 m,轨顺揭露断层Fa23,垂直断距为1.5 m;实测场强图与吸收系数图分别展示此区低值反常和高值反常;断层较多引起此区异常,影响的煤层厚度低于一半,对回采威胁小。

3#异常区

该区断层异常,退尺范围620 m~651 m,轨顺揭露断层Fa19,垂直断距为1 m;实测场强图与吸收系数图分别展示此区低值反常和高值反常;断层较多引起此区异常,影响的煤层厚度低于一半,对回采威胁小。

4#异常区

此区断层异常,退尺范围731 m~781 m,轨顺揭露断层Fa17,垂直断距为1 m;实测场强图与吸收系数图亦分别展示此区低值反常和高值反常,综合曲线图显示80#、112#、572#、588#发射曲线,大部分接收场强值与邻近发射点接收场强值对比有明显衰减且数值较低;断层较多引起此区异常,影响的煤层厚度低于一半,对回采威胁小。

5#异常区

断层异常区,轨顺退尺范围1031 m~1082 m,运顺退尺范围991 m~1032 m,轨运两巷道揭露断层F18,垂直断距为10 m;实测场强图与吸收系数图亦分别展示此区低值反常和高值反常,综合曲线图显示95#、98#、104#、112#、596#、604#、608#发射曲线,大部分接收场强值与邻近发射点接收场强值对比有明显衰减且数值较低;断层较多引起此区异常,影响超出整个煤层厚度,对回采威胁很大。

6#异常区

断层、煤厚异常区,轨顺退尺1653 m~1763 m,运顺退尺范围1612 m~1713 m运揭露断层Fn4,垂直断距为2 m,该区域部分巷道揭露煤厚1 m~2.2 m;实测场强图与吸收系数图亦分别展示此区低值反常和高值反常,综合曲线图显示156#、160#、168#、176#、660#、668#、676#发射曲线,大部分接收场强值与邻近发射点接收场强值对比有明显衰减且数值较低;断层较多引起此区异常,甚至影响整个煤层厚度,对回采威胁大。

6. 17102(3)工作面地质构造

通过整理研究工作面、高抽巷及周边巷道掘进等实见资料可得,工作面地质构造条件为中等。工作面断层较多,并由工作面掘进、三维地震及无线电波透视资料分析知,回采过程中将揭露十四条断层,面内发育强烈的有四条断层。其中正断层F18落差较大(H = 10)贯穿工作面,F18断层位于该工作面轨顺退尺1056 m、运顺退尺986 m,且F18断层附近发育派生小断层,断层面附近煤岩层有明显牵引、煤厚增大和挤压揉皱现象,裂隙较发育、易出现片帮掉顶,对工作面回采影响很大。

该工作面由F18断层至17102(1)工作面开切眼对应位置(轨顺退尺1076 m、运顺1054 m),受F18断层和下方采动共同影响,该区域地应力较大、煤岩层可能破碎、可能出现瓦斯涌出异常。

工作面东部轨顺退尺1686 m~1715 m、运顺退尺1612 m~1707 m及17102(3)运顺联巷向东12 m范围发育一煤厚异常区。异常区内分为厚煤区、薄煤区两块。厚煤区为运顺退尺1607 m~1635 m,区内煤厚变化较大最大值7.6 m;异常区内除厚煤区外均为薄煤区煤厚普遍较小,煤厚为1.0 m~2.2 m,薄煤区内煤层发育两到三层夹矸,夹矸岩性为砂岩厚约为0.2 m~1.5 m。

工作面顶板基本为13-2煤与泥岩类等构成。13-2煤层属不稳定煤层,该工作面13-2煤层发育情况为:1) 工作面轨顺退尺0 m~1060 m、运顺退尺0 m~640 m区域,13-2煤层缺失,该区域巷道跟13-1煤层顶板施工,直接顶为砂质泥岩和泥岩。2) 工作面轨顺由退尺1060 m至1791.6 m、运顺由退尺640 m至1791.2 m区域,13-2煤层发育。此区域轨顺随13-2煤层施工同进,运顺在退尺920 m~1040 m、1260 m~1380 m和1460 m~1791.2 m跟13-2煤层施工。13-2煤厚约0.1 m~1.1 m,13-2煤与13-1煤层间距变化较大为0.5 m~6.3 m。工作面轨、运顺在F18断层上盘向东约300 m范围内,老顶发育粉砂岩厚约0 m~6.5 m。

7. 总结

17102(3)工作面地质构造条件中等,由实际掘进、三维地震勘探与无线电波透视相结合发现的十四条断层中F18对回采影响很大。在生产过程中经该断层及工作面东部发育的煤厚异常区期间应采取专项安全技术措施,加强煤壁、瓦斯,顶板及防治水管理工作,防止发生灾害事故对煤矿安全生产造成恶劣影响。

基金项目

国家自然科学基金资助(51474008)。