1. 引言

红色文化纪念馆是具有一定普及与教育意义的社会服务性机构,有研究、收藏、保护、阐释及展示物质与非物质遗产的作用,以遗址、史料和纪念建筑为基础,以展示、宣传、教育和科学研究为主要内容功能 [1] 。红色文化纪念馆是一个巨大的承载着叙述空间的容器,它的意义就是将独特的思想情绪完全传递出来,把所传达的事件和信息深入地、立体地输入到参观者的意识之中,并在情绪上得到拓展和深化。

对非专业研究者来说,了解历史的最直观途径就是影像、声音和直接参观遗址。红色文化纪念馆内的独特空间氛围和情感渲染都让参观者设身处地地感受到历史的厚重,通过切实的史料展示,搭配现代化技术还原的场景,所营造的氛围能够最大程度地激发参观者情感的共鸣,使其获得最真实且深刻的情感体验。

因此,红色文化纪念馆的室内展示设计必须让参观者能够产生完整的情感体验,妮娜·莱文特(Nina Levent)在《多感知博物馆》提到过:博物馆的不应该只是感受展陈物品的艺术性,而应该满足参观者的欣赏与崇拜,应该在展示设计的阐释下传达知识、思想和情感的内涵 [2] 。目前我国纪念馆设计存在不少问题:一是展陈主题单一,大部分主题以历史回溯为主,缺少一些参观者可以情感体验、互动的空间;二是动线叙事平铺,缺少变化蜿蜒的空间和展览编排的故事性;三是设计元素缺乏特色、情感单一。基于此,以红色文化纪念馆为例,从“情感体验”的角度出发,基于情感体验理论,探讨红色文化纪念馆情感设计的方法,主张设计着眼于人的内心情感需求和精神需求。

2. 情感体验设计理论

2.1. 情感体验理论

从本质来说,情感就是人们的大脑主观对客观事物的反映,人的主体情绪对于客观事物的感知意识,进而产生的心理与生理变化,因此情感体验理论在最初是心理学理论。而由美国认知心理学家唐纳德·诺曼(Donald Arthur Norman)创造性地将情感体验与设计相结合,提出:在设计时要充分考虑人们的心理情绪,并将其划分为三个层面:本能层、行为层和反思层 [3] ,其中真正触及人们内心的是反思层设计,与人们的文化、经历、情感有着深厚的联系,让展示陈列的物品与人们的内心产生独特的情感共鸣。20世纪90年代以来,以霍尔、帕拉斯玛为代表的建筑师们,从人类的情感需求与体验切入,探讨情感体验对红色文化纪念馆空间的作用,并认为空间应当与人进行交互,而人的直接感觉才是认识空间的基础 [4] 。一言以蔽之,这就是一种“以人为本”的设计理念,设计师应通过对人的感觉、触觉、情绪等心理活动的研究,结合文化背景,运用具象化的情感符号,让参观者激发联想和产生共鸣。

2.2. 红色文化纪念馆情感体验设计理论

红色文化纪念馆既包含着中国传统的“民族悲悯”精神,也承载着民族自信与复兴的时代使命,兼具着“纪念与凭吊”“见证与警示”“科普与科学研究”等功能,同时也是一个知识的生产地和公民的终身教育之地,而这种功能离不开特定的情感传达 [5] 。一个优秀的展示设计所营造出来的环境氛围,能够使参观者获得较强烈的情感体验和共鸣,从而让公众对历史产生敬畏,以史为鉴、开创未来。

依据情感的“三层次”理论,可以将红色文化纪念馆展示设计的情感体验分为感官体验、互动体验和情感暗示三个层面 [6] 。首先,感官体验是表层的、短暂的、体验,在其刺激下,参观者进入交互体验和情感暗示的层次;在大部分情况下,感官体验相当于参观者进入认知与情感暗示的催化剂。其次,交互体验即为对认知的加工,是红色文化纪念馆教育目的的表现,它与情感暗示层相互交融、促进。最后,情感暗示处于情感体验的最深层。

3. 红色文化纪念馆中展示空间情感设计方法

3.1. 主题空间的情感定位

红色文化纪念馆的展示主题设计呈现的是一段特殊的鲜活的历史,除去对历史的回溯,还有面向未来、当下的生活,展示历史过后面对新的生活和未来憧憬主题。在红色文化纪念馆中,人们的情绪是多维的,是“多层的沟通”,包括对英雄主义的缅怀、集体记忆的回忆和国家认同的构建。

在特定环境下,外部环境刺激和内部感情刺激能够联合起来形成观念,当参观者带入这些观念进入特定设计的红色文化纪念馆,就形成了所谓的情感空间 [7] 。红色文化纪念馆的情感空间定位是和人们的意识的情感观念相对应的。所有特定的情感都用相同的设计手法整合成一个完整的情感空间,而每一种情感又作为一种对应元素构成了情感空间的整体,同样在红色文化纪念馆中也可以看到设计师将复杂的情感元素分解成简单的感知要素,使之与参观者的个人经历、思维产生共鸣,形成千人千面的情感空间。红色文化纪念馆所呈现的主题氛围,主要以象征和比喻等修辞手法来传达,利用特定的展品,使红色文化、思想物化于展示设计中,唤起参观者情感上的认同感。因此,通过运用一些特殊的主题工具,将红色文化、情感等在展示的布局中,从而激发出游客在情感上的认同。

3.2. 动线叙事的情感传达

动线叙事是指叙事时所遵循一定的线索来叙述故事。展示空间中的动线即参观者参观红色文化纪念馆的动态过程,也是展览编排的故事线。叙述是一种非常重要的方式,可以把红色文化与参观者的情感联系起来。叙述是一种将故事传递给大众,用历史唤起情感,并在人们的日常生活中被广泛地传播 [8] 。将叙事概念引入到红色文化纪念馆的展示设计中,使展馆以一种按照时间序列进行叙事的展示空间。在红色文化纪念馆的建筑与展示中,参观者的行为动线是影响情感体验的重要因素。除了明确、简洁、自然等基本的设计需求之外,动线的空间表达形式不仅具有多样性,而且还具有一定的灵活性,其特有的互动模式和空间情景的设计可以给人带来思考、趣味和情感体验。将众多展品连接在一起,使其与构成空间的要素相互渗透,形成了一种多元化的情绪空间,这就是参观者在体验空间的过程中的情感依据。

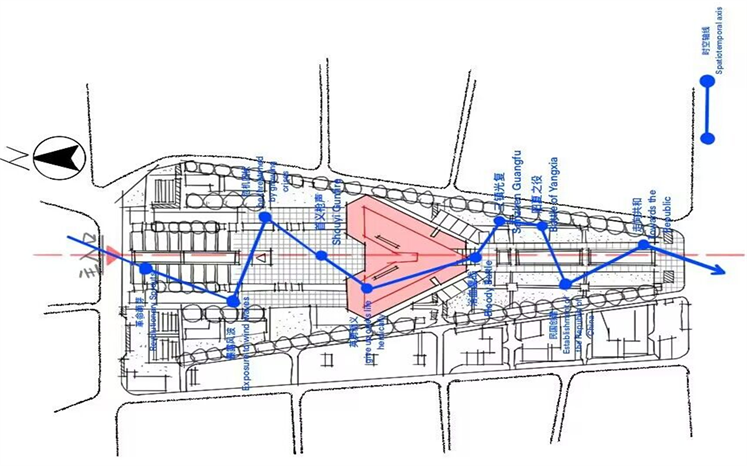

例如武汉辛亥革命博物馆,按照时间轴与空间轴在布置展示陈列(见图1),时空变化严丝合缝,也让整个展示空间都显得秩序庄严,同时也是象征着历史永远前进。武汉辛亥革命博物馆的时空轴线暗示着时空变化,让参观者不由自主地按照设计者设计的前进路线参观,并将整个博物馆进行故事性串联,使得整个纪念馆既实现了空间的连贯,又在一个一个展示空间的转变中达到了情感的升华,在起承转合中完美的渲染了革命气氛、加强纪念作用。

Figure 1. Axis diagram of The 1911 Revolution Museum

图1. 武汉辛亥革命博物馆轴线图①

红色文化纪念馆的设计必须做到让参观者在空间中的每一步,光影、色彩和场景都产生变化,让情感在变化中积累,最终在参观结束时到达顶端,从而形成一种丰富细腻的情绪体验。

3.3. 视觉元素的情感建构

在红色文化纪念馆展示设计中,要有与之相适应的情绪气氛,并构建对应的情境空间。参观者对红色文化纪念馆的情绪感受主要是由它的建筑、动线和展品构成的。参观者在红色文化纪念馆内参观,从明到暗,从冷到热,从空阔到拥挤,从空间中的气味到地面的触感,都会让参观者在不同的空间中获得不一样的感受,因此也会得到千人千面的情感体验。红色文化纪念馆的情感空间营造,是通过对各种形态要素和手段的综合应用而实现,以下从色彩、光源、材质三个方面要素构成了激发参观者情感的基本要素。

3.3.1. 色彩的建构

鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)相信:“色彩可以表达感情,这一点毋庸置疑。” [9] 色彩是情感体验的重要因素,不同冷暖、不同明暗的颜色共同作用会引起各种情绪的共振。色彩是与人情感直接相关的一种颜色,人们通过视觉感受到颜色的变化,从而引起精神上的、情绪上的不同反应。

红色文化纪念馆的主体颜色搭配遵守了一定规则与原理,对纪念馆的本身属性进行关注,利用色彩来突出空间的中心,空间色彩的整体协调统一。譬如上海解放纪念馆主色调为红色、白色、黑色等(见图2),红色激情、热烈,白色平缓、庄严,黑色深沉、肃穆,这几种主色的搭配参观者很容易联想到革命等场景,既暗示了革命的流血牺牲,也象征着胜利的喜悦与激动;部分展厅用不同颜色灯光营造不同的氛围,红色的火光、黄色的土地岩石、绿色的草木等,不仅实现了与整体氛围的冲突,同时还营造了一种强烈的空间纪念氛围。上海解放纪念馆持续地对颜色的明暗程度、冷暖程度以及饱和度程度的改变进行探究,从而让空间的情感得到深化。在此基础上,结合参观者的心理,对其在不同的环境下所表现出来的颜色进行探索,并对其进行了美学上的优化。

Figure 2. Main color matching of the exhibition hall of Shanghai Liberation Memorial Hall

图2. 上海解放纪念馆展厅主色搭配②

3.3.2. 光影的建构

美国著名建筑师路易斯·康(Louis Kahn)说:“自然光给予了空间特性,也给予了建筑生命,因为建筑的生命是由光的照射而产生的。基于此,除非给予建筑生命,否则没有一个空间是真实存在的。” [10] 光还可以形成非常明显的空间视觉感受。在一个可视的范围内,通过对光影的精妙运用,可以大大地提高空间情感的表达能力,增加了空间的层次和深度,并给该空间添加了一种模糊的情感颜色,达到了一种衬托的效果。

而在红色文化纪念馆内,参观者的各种互动行为都是在参观过程中进行的,灯光不但可以展品展示,还能把精神完整地传递给观众。空间设计中利用光影营造一种良好的表现环境,对于展示空间的设计有着非常重要的作用。陕甘边革命根据地纪念馆的纪念大厅正中间伫立着一尊朱红色铸铜浮雕,上方挂着党徽和党旗,而展厅顶端开设的两条缝隙,搭配二层的玻璃护栏反光,就象征着党徽党旗永远熠熠生辉,散发光芒(见图3)。抗美援朝纪念馆就巧妙地利用灯光营造氛围,在一个场景复原的小山洞中,陈列着以“一个苹果的故事”为原型创作的艺术装置,一个被咬了一口的苹果静静的放在木制板凳上,一束白光打在苹果上(图4),没有夸张的场景渲染,也没有绚丽的灯光氛围,就这样安静但有力地讲述着志愿军战士们团结互助、为他人着想的优秀思想品质。

Figure 3. Shaanxi-Gansu border revolutionary base area memorial hall shining party emblem

图3. 陕甘边革命根据地纪念馆光耀党徽③

Figure 4. Art installation “The Story of an Apple” at the Memorial Hall of the War to Resist US Aggression and Aid Korea

图4. 抗美援朝纪念馆“一个苹果的故事”艺术装置④

3.3.3. 材质的建构

红色文化纪念馆的空间界面充满起了强烈的情感,材质是表达情感的符号形式之一,不仅能创造多种丰富的空间氛围,同时可以引起参观者不同的心理和情感反应 [11] 。单独的材质肌理本身没有意义,但是当材质的外部肌理通过人的视觉和触觉而产生冲击时,外在的材质肌理被参观者理解并赋予一定的意义。

在“九·一八”历史博物馆中,其标志性建筑“残历碑”(见图5),由混凝土结构构成,以花岗石贴面,坚实挺拔地隐喻着东北民众坚贞不屈的英勇气节,同时也加强了参观者空旷、悲伤以及原始的情感暗示;在展厅中,花岗岩板上的浮雕震撼人心,白色的山脉浮雕,黑色的大理石象征东北的黑土地(见图6),并且“黑土地”上还树立着嵌有红色宝石的金字塔形尖碑,闪烁着的14盏灯也暗示东北人民艰难抗日的14年;同时,《义勇军进行曲》也被篆刻在一面砂岩石壁上(见图7),岩石表面粗糙、坚硬,整体呈现一种向上的态势,暗示中国人民宁折不弯、坚韧豪迈的品质。九一八历史博物馆放大了历史的声音,重新阐释了东北的过去与未来,用大体量的纪念馆空间镌刻绝望与希望交织的历史记忆,记录的是苦难中的痛楚,记录的中国近代史中不可磨灭的一页。

Figure 5. Remnants of the “September 18” History Museum

图5. “九·一八”历史博物馆残历碑⑤

Figure 6. Northeast land of the “September 18” History Museum

图6. “九·一八”历史博物馆东北土地⑥

Figure 7. “March of the Volunteers” of the “September 18” History Museum

图7. “九·一八”历史博物馆《义勇军进行曲》⑦

4. 结论

综上,在红色文化纪念馆设计中,通过主题空间情感定位、动线叙事、设计元素的情感构建等设计手法构建情感空间,可以让游客产生心理上的共鸣。在对情感空间进行营造的过程中,不仅仅涉及了色彩、光影、动线空间、声音、形体、肌理、线条等物质形态媒介,还涉及了神秘性、幻觉、新鲜感等符号象征和暗喻手段,它们的汇聚让整个红色文化纪念馆变成了一个庞大的情绪能量场,当参观者进入时,这种情绪的力量会影响参观者的心理,让参观者感受到一定的冲击,得到了一种心灵的愉悦。

注释

①图1来源:笔者自绘

②图2来源:上海市文化和旅游局官网 https://www.meet-in-shanghai.net/cn/place/1853.html?mid=b58e27e509bb483795e18f97535287c9

③图3来源:德行教育http://www.dxgb-edu.cn/yanan/xianchangjiaoxue/1501.html

④图4来源:“一个苹果的故事”视频截图https://v.qq.com/x/page/i3162am1kfq.html

⑤图5来源:“九·一八”历史博物馆http://www.918museum.org.cn/museum/

⑥图6来源:“九·一八”历史博物馆http://www.918museum.org.cn/museum/

⑦图7来源:汇图网 https://soso.huitu.com/?kw=%E4%B9%89%E5%8B%87%E5%86%9B%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E6%9B%B2

NOTES

*通讯作者。