1. 引言

古村落是历史的见证者,其反映了不同历史时期的社会、经济和文化演变,同样,它还是乡土文化的重要组成部分,传承着人们生活方式、传统工艺和民俗习惯。在大力宣扬乡村振兴的社会环境中,保护古村落基本面貌,挖掘乡村地域性文化,并融合线上线下的旅游业发展,打造多形式、全方位的创新型村落成为当前带动乡村经济发展的主要方式。在此背景下本文探讨,临沭县曹庄朱村传统古村落的调研与保护的可持续发展策略,致力于为当地的古建筑保护提供切实可行的方案。

2. 村落历史文化背景

2.1. 村落历史概述

村落历史不仅是时代变迁的见证,更是一种血脉烙印。朱村有着“襟洪沟而带沭流,依岌峰而绕湖水,屏障苍翠,藩篱马陵,吉人吉地也”的文献记述,正是由于特殊的地理环境,使其逐渐发展为鲁东南的重要城镇,延续至今。朱村村落历史文化记述详细且有考有据,研究朱村历史是探寻朱村村落根脉、寻找情感认同的重要资料,对挖掘朱村文化价值,发展当地旅游经济具有重要意义。

2.1.1. 村落形成与发展历程

朱村,位于山东省临沂市临沭县曹庄镇,位于鲁东南苏鲁交界处,西倚岌山,东傍沭河,与大官庄水利枢纽遥相呼应,与沭河古道、沭马风景区上下贯通。朱村水陆交通方便,自然环境优美。由于境内河流纵横,盘绕似玉带,形成了“九龙戏珠”的格局,故旧名为“珠村”(如图1),因历代村民尊崇“程朱理学”,后正式改名为朱村 [1] 。

据史料考究,朱村的区划发展沿革最早可追至春秋战国时期,经由宋元明清一直变化,直至解放前期才重新划归为临沭辖域。朱村现有30余间结构完整的明清民居建筑群,这些民居建筑群位于朱村中心偏北,由朱村王氏族人建造而成,分东楼、北楼、南楼、前楼、后楼等五大片区建筑群体,现在均住着朱村王氏族人。朱村传统建筑呈合院式组群布局,多采用砖木结构,砖雕、木雕、石雕在建筑上广泛应用,飞檐斗拱,檐牙高啄,整个村落古朴典雅,至今依然保留着具有民族特色的建筑风格,是目前鲁东南一带唯一一处规模较大、影响甚广、保留较为完整的明清古民居建筑群。

2.1.2. 村落形成与发展历程

朱村古村落的姓氏以王氏为主,延续至今的《王氏宗谱》中记载了王氏的代表人物及其历史事件。王调鼎(1743~1820)字汝和,廪贡生。循孔孟之道,教无类。家中设塾室,教书育人。弟中多有庠生、

图1. 朱村古镇史料地图

太学士。为《续修郯城志》采辑兼分校,任王氏族长。王椽(1747~1815)字钜颖,号砚亭。六岁能背《四书》《五经》,十岁以诗词歌赋闻名乡里,十五岁入文庠,二十三岁恩科中举,三十四岁,任山东成武、博兴、沾化教谕,成绩斐然。五十八岁考取进士,为钦点“即用”知县,一生著书立说,钻研理学经文,著《砚亭诗文集》。

贤良牌坊,朱村王氏九世王业来,其妻孟氏祖籍于古庄。孟氏风华正茂时嫁给了王业来,过门不久,王业来因病与世长辞,年轻的孟氏一直守了六十多年的寡。为了表业孟氏的忠贞,清嘉庆帝于嘉庆十六年(1811年)下旨封赏贤良牌坊,并于1812年4月10日建于朱村王氏林前。但上世纪60年代,孝贞牌坊被人为毁坏,只余留带有题字的碎裂石块依稀可辨。

2.2. 红色文化背景

20世纪30年代,朱村党支部成立,积极宣传抗日爱国,并组织“青抗团”参军参战,在党组织的带领下村公所、青救会、农救会、妇救会等抗日组织相继成立。

朱村战役与“钢八连”:1944年1月24日(除夕)凌晨,日伪军1000余人扫岌山区及朱村。驻守在沭河东岸的八路军115师三营八连听到枪声后,火速奔向朱村投入保卫战斗中。战斗结束后,朱村人民慰问八连并赠送一面绣着“钢铁英雄连”的铭旗。1944年8月,在山东军区战斗英雄表彰大会上,八路军115师正式命名八连为“钢八连”(如图2)。

Figure 2. Remnants of Red Army in Zhu Village

图2. 朱村红军遗留物品

3. 朱村特色民居分析

3.1. 院落空间布局

朱村村民在长期生活过程中总结出一套较为适合朱村古村落民居建筑的结构形式。朱村的古建院落布局多以一进一、一进二、一进三四合院为主(如图3),受儒家礼制思想及自然环境条件影响,院落空间主要由主屋、耳房、倒座、院墙及正门五部分组成,空间秩序严谨、主次分明。

主屋也称为堂屋或正房,坐北朝南且多为3间,正房设置于北方,不仅体现“北为尊”的人伦思想,还具备寝室空间的私密性和隐蔽性。正房中间为厅,以作起居室或作为客厅,中厅空间往往摆放条几、椅凳,配有花瓶、镜子、钟表、字画等装饰,还隐喻象征家庭“一生平静、平平静静”等美好寓意。与其紧邻的两侧为套间,东西端两间独立开门,多作为儿女生活起居空间,俗称夹山房 [2] 。正门的朝向则是打破了传统四合院五行“巽风,进财”的东南角布局,更多是顺应街道划分(如图4),选择功能性更强的沿街开门,便于邻里交往、人流进出。

Figure 3. Zhu Village traditional courtyard

图3. 朱村传统院落

Figure 4. Zhu Village traditional courtyard gate location

图4. 朱村传统院落大门位置

3.2. 建筑结构及材料

明清时期烧砖技艺提升,砖瓦房屋因材质稳定且更易保护,成为主要建筑材料。朱村清代传统民居多为砖木、夯土混合结构。

民居单体建筑结构则主要是单层硬山顶两面坡式,灰板瓦、筒瓦、滴水做建筑覆顶。建筑单体为“青砖小瓦房”,主房进深多为3.5~6米,前后檐墙承载屋架,房梁由大柁、二柁及鼓形竖柱构成,放上檩棒,钉上椽子、铺上长方形青笆砖,而后苫上小泥瓦。民居内部采用“彻上露明”的做法,屋顶不设天花,结构完全曝露(如图5)。

部分建筑还设有门檐,采用斗拱形式挑出山墙,穿枋直接垂直插入墙体(如图6),形成檐下灰空间,丰富建筑结构形式的同时,也具有江南建筑小巧玲珑的神韵。

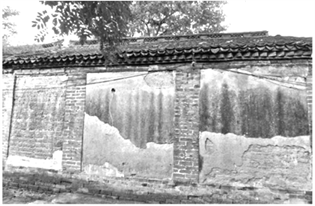

建筑墙体有40厘米厚,正房墙体外沿采用干插法的青砖堆砌,内部为夯土墙(如图7),是村落中最典型的墙体材质组合形式。墙体外部使用青砖材质,不仅具有支撑、加固建筑结构的作用,同时也避免因潮湿多雨环境造成墙体破坏。内部的夯土墙面均以当地黄土与麦草和泥夯筑而成,墙厚30~40厘米,墙头搁置圆木檩条,檩条间距1.5米左右,檩条上斜置竹竿作为椽子,竹竿间距0.5厘米,竹竿椽子上放置芦苇席,功能类似现代建筑坡屋顶上的油毡,再在芦苇席上滩涂泥灰并放置茅草,茅草材料一般采用水稻秸秆 [3] 。厚重的墙体及特殊的墙体材质组合,使得建筑具有冬暖夏凉,保温隔热能力强等优点。

Figure 5. Zhu village residential roof

图5. 朱村“彻上露明”屋顶

Figure7. Zhu village house back wall material

图7. 朱村正房背面墙体材质

3.3. 艺术装饰构建

朱村的艺术装饰构建丰富,从建筑屋脊的封口鸱吻望兽、鱼鳞瓦当及滴水、再到各式花窗,配以细致的砖雕、石刻形成了如今朱村独具江南味道的古村落面貌。

朱村的特色艺术构建中最具代表性的便是花窗设计。花窗多开在正门两侧围合的院落墙体上(如图8),建筑墙体高度约1.5~1.7米,花窗大小约为0.7~0.9米。花窗形式多样,其中海棠花窗,具有吉祥如意、繁华昌盛的寓意;两个菱形叠加的方胜纹样,一方面取胜的吉祥意义,寓义“优胜”,另一方面取其形的压角相叠,寓义“同心”;六角形花窗“六”和“禄”谐音,象征丰衣足食、家财万贯。花窗的设计代表了屋主人对生活的美好向往、同样还形成了“流动”景观,具有漏景、透景的效果。

Figure 8. Zhu Village features flower windows and tiles dripping water

图8. 朱村特色花窗及瓦当滴水

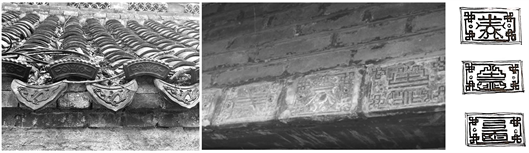

建筑瓦当和滴水的暗纹以及门框周边的石雕同样丰富了朱村民居建筑的装饰性。装饰题材主要包括动植物纹样,如蝙蝠、鱼、喜鹊、竹、梅和莲花等;几何图形,如水波纹、编织纹、云纹等;文字图形,如万字纹、福、寿等(如图9);以及叙事性图样如历史故事、风俗民情和神话传说等 [4] 。砖雕在民居建筑中具有装饰美化、展示文化特色、彰显身份地位、加固建筑结构和防护等多种作用。它不仅仅是一种建筑装饰形式,更是文化表达和艺术创作的重要方式之一。

4. 古村落面貌保护及可持续发展策略

4.1. 古建筑单体的保护原则与修复措施

朱村古建筑单体的保护与修复需要遵循一系列原则和采取相应的措施,以确保保护修复工作的

Figure 9. Zhu Village ancient building tile and brick carving patterns

图9. 朱村古建筑瓦当及砖雕纹样

科学性、准确性和文物的真实性。就针对单体建筑保护要遵循两点设计原则,一是,建筑的原真性原则。尊重古建筑的原貌,尽量保留和保护历史遗留下来的原始状况和特色;二是,建筑的可逆性原则。修复工作应尽量做到可逆,即不破坏原有结构和材料,使修复后的工作能够被撤销,留有未来修复的余地。

单体古建的修复措施不仅要及时清理与保护污物和杂物,采取措施保护建筑不受进一步损害,还需

要有针对的将受损部分进行局部修复,保持古建筑整体的完整性。除此之外,研究可替换性材料研究可替换,寻找相似性能的传统材料进行替换,如石材、木材、砖瓦等。

还需要保留和传承古代建筑工艺,保证修复工作符合传统技艺和手工艺水平,以确保修复的质量和真实性。

4.2. 古村落的活化利用创造可持续发展

活化利用是指对民居建筑进行再次利用,通过合理的修缮与保护或者通过引入新的介质将有历史的、不再使用的或者失去使用价值的民居建筑运用多种策略进行改造,使其重新获得价值,满足现代生活需求的方法 [5] 。

朱村古村落的延续与再生从现存的单体古建出发,思考在现代社区环境下,古建单体融合现代村落环境,使之形成统一且整体的朱村面貌。以古建筑形式、机构为载体,以朱村王家历史、红色文化为内核,发展古城旅游业。通过古村落的活化利用有助于保护和传承当地的文化遗产和传统价值观。通过维护传统建筑、文化活动和手工艺,可以确保这些宝贵的文化元素得以保留。从而在做到文化传承的同时,延续古建生命。

5. 总结

朱村因其深厚的文化积淀,和保存较为完整的古村落,成为鲁西南明清古建筑研究中的重要一角。在乡村振兴的宏观框架下,对朱村传统民居的建筑进行深入分析,探索如何在保护与修复中活化利用朱村传统建筑,就需要在保护原有村落风貌的同时,顺应时代发展,使其焕发新的生机,成为生态友好、宜居舒适的现代乡村住宅。这不仅有助于实施乡村振兴战略的目标,也能为当地经济和文化的繁荣注入新的活力。

注释

文中所有图片均为作者自绘或者自摄。