1. 引言

目前的黑洞理论及宇宙学都是建立在广义相对论(GR)基础上,从天体演化理论看,黑洞是宇宙中恒星演化的终结,宇宙与黑洞似乎没有什么必然的关系。但目前的黑洞理论却告诉人们,悬浮在宇宙中的黑洞,有一条通往另一并行宇宙的通道——虫洞[1] 。这条违背自然规律的通道,把GR彻底推向了宗教地位。

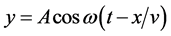

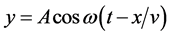

在物理学领域,曲解数学方程的物理意义,并被公认的现象并不罕见。如波动理论中,将简谐波波动方程 的偏微商

的偏微商 ,当做了质元的线应变

,当做了质元的线应变 (注意,

(注意, 是变量,

是变量, 是常量)。从而得出机械波的机械能不守恒的错误结论[2] ,造成了物理学的两大零点困难之一(另一个是电磁波零点困难)。其实,质元线应变

是常量)。从而得出机械波的机械能不守恒的错误结论[2] ,造成了物理学的两大零点困难之一(另一个是电磁波零点困难)。其实,质元线应变 中的

中的 与方程

与方程 的因变量y才是同一个物理量。如此再结合质元的势能公式,便可得到动势能相互转换的、机械能守恒的机械波能量方程。机械波的零点困难得以解决。

的因变量y才是同一个物理量。如此再结合质元的势能公式,便可得到动势能相互转换的、机械能守恒的机械波能量方程。机械波的零点困难得以解决。

一个不知从何时开始,只涉及简单微分的问题,便造成了物理学上的重大困难。而涉及更复杂数学理论的GR,曲解方程物理意义的现象也非稀奇了。

建立在GR基础上的大爆炸宇宙(宇爆)模型,是目前公认的诸多宇宙模型假设中最好的,但它所提出来的问题远比它所解决的问题多得多。即便如此,主流学界仍认定只有GR才能解决宇宙问题,牛顿理论则被排斥在外。再加上外行媒体的跟风宣传,这都极大地阻碍了现代物理学的健康发展。

GR的根基–强等效原理内容为,在引力场中任一时空点,都对应一个可以完全抵消该点引力场效应的局域惯性系。但由惯性质量与引力质量(两种质量)等同性得出的弱等效原理,只能满足动力学效应的相等。为此,爱因斯坦又提出了广义相对性原理,认为一切参考系都是平权的,将惯性系规律直接推广到了加速系(也被定义为惯性系)中,以弥补弱等效原理的不足,这便是强等效原理的由来。可见,从弱等效原理至强等效原理的提出,并不是严格意义上的因果关系[3] 。

厄阜实验被公认为是对两种质量等同性的证明,其实却是对实验本质的曲解[4] 。引力场影响时空,加速系不影响时空(由 介子圆周运动实验证明),GR却始终将加速系等效为引力场。一个概念只能有一种定义,而GR中的惯性系却是可以加速的。如此等等。使一些学者曾经试图否定强等效原理[3] 。但许多实验对GR的支持,却又维护着强等效原理。难怪有传言,全世界只有几个人能看懂GR,透露出对GR的一种无奈。

介子圆周运动实验证明),GR却始终将加速系等效为引力场。一个概念只能有一种定义,而GR中的惯性系却是可以加速的。如此等等。使一些学者曾经试图否定强等效原理[3] 。但许多实验对GR的支持,却又维护着强等效原理。难怪有传言,全世界只有几个人能看懂GR,透露出对GR的一种无奈。

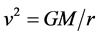

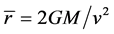

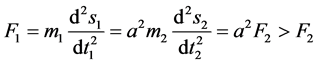

由牛顿引力理论得到的关系式 (等效定律),揭示了引力场本身具有的内凛运动效应,且完全符合强等效原理内容。GR的根基更加坚实、简洁,对惯性系概念的篡改也得以澄清。

(等效定律),揭示了引力场本身具有的内凛运动效应,且完全符合强等效原理内容。GR的根基更加坚实、简洁,对惯性系概念的篡改也得以澄清。

由此可见,应用具有坚实根基的修正后的狭义相对论(新SR)[5] ,对弱等效原理的否定[4] ,并不影响强等效原理的成立。爱因斯坦只是用错误的思路,肯定了强等效原理的存在,但其物理本质已发生了根本性变化,这对GR的整个演绎推理过程将产生极大影响。所以说,GR基础上的黑洞理论和宇宙学,必需进行必要的重新审核。

2. 牛顿引力理论再探

2.1. 牛顿引力理论的重新定位

目前认为,牛顿引力理论只能适用于低速和弱场。因为只有在该条件下,才有场方程的牛顿近似。究其原因,认为牛顿引力理论只是平直时空中的理论。其实只要将万有引力定律 中唯一受时空影响的尺度

中唯一受时空影响的尺度 ,设定为GR或弯曲空间中的有效值,而不是当做平直空间的标准值

,设定为GR或弯曲空间中的有效值,而不是当做平直空间的标准值 (上横线表示平直空间的物理量,其它为有效值),牛顿引力理论完全符合GR的要求。就是说,场方程和牛顿引力理论都是弱场条件下对平直时空的近似。

(上横线表示平直空间的物理量,其它为有效值),牛顿引力理论完全符合GR的要求。就是说,场方程和牛顿引力理论都是弱场条件下对平直时空的近似。

GR通过泊松方程 ,得到场方程的相对论引力常数的近似值

,得到场方程的相对论引力常数的近似值 [6] (在黎曼几何中

[6] (在黎曼几何中 值并不是常数)。席瓦西尔(席氏)解的度规

值并不是常数)。席瓦西尔(席氏)解的度规 中,采用的也是弱场近似下的牛顿引力势[6] 。而针对GR的实验验证,又是基于弱场条件(唯一强场条件下的双星进动值,不符合GR[7] ),进一步掩盖了弱场近似解用于强场的错误。如将这些近似结果用于极端条件下,如黑洞或宇宙,GR必明显偏离实际值,甚至得出错误结论。所以目前GR的应用,只适用于近似平直时空的弱场条件。

中,采用的也是弱场近似下的牛顿引力势[6] 。而针对GR的实验验证,又是基于弱场条件(唯一强场条件下的双星进动值,不符合GR[7] ),进一步掩盖了弱场近似解用于强场的错误。如将这些近似结果用于极端条件下,如黑洞或宇宙,GR必明显偏离实际值,甚至得出错误结论。所以目前GR的应用,只适用于近似平直时空的弱场条件。

学术界认为,牛顿引力理论存在两个无法克服的困难[3] :1) Neumann-Zeeliger疑难。是说,如果宇宙是均匀无限的,则宇宙中任一点场强无穷大。这其实只是对牛顿时空观(其与万有引力定律并不存在必然的逻辑关系)的否定。宇宙中任一点场强的有限性,正是对宇宙有限性的证明。2) 非洛仑兹协变性。由于W场的得出[4] (由运动质点产生的场,类似运动电荷产生的磁场)和有效尺度的介入,该问题已被彻底解决。

其实在GR诞生前后,有许多学者根据当时的理论和天文观测,试图修改牛顿引力理论[3] ,但均未获得成功。从非洛仑兹协变性问题的解决,可以看出,牛顿引力理论对天文观测结果的偏离,是当时牛顿引力理论内容缺失的结果,即没有考虑W场力[4] (类似洛仑兹力)和有效尺度的应用。

库仑平方反比定律经受住了现代高精度实验的验证。理论上,垂直通过单位面积的电力线数N,等于该点场强 。则与点电荷相距为

。则与点电荷相距为 的球面上任一点场强

的球面上任一点场强 ,库仑平方反比定律得证。将上述电荷换成质点,由于引力线数量不变,则引力场平方反比定律

,库仑平方反比定律得证。将上述电荷换成质点,由于引力线数量不变,则引力场平方反比定律 同样成立。

同样成立。

由场-速关系式 可知[4] ,引力场平方反比定律在场源运动情况下也依然成立。可见,有效尺度的介入,使得牛顿引力理论完全适用于强场、弱场、高速和低速。

可知[4] ,引力场平方反比定律在场源运动情况下也依然成立。可见,有效尺度的介入,使得牛顿引力理论完全适用于强场、弱场、高速和低速。

2.2. 球体内外引力场的推导

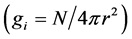

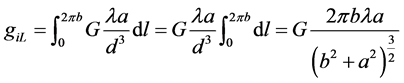

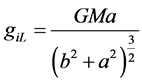

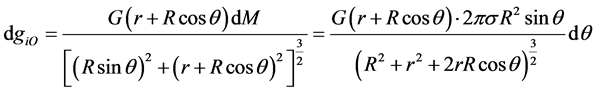

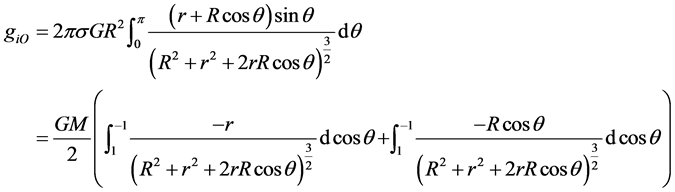

一般认为,介质中任一质元所受的引力无法由牛顿引力理论算[6] 。这是对牛顿引力理论的认识不足所致。对于圆环轴线上的任一点,可求得其引力场强的精确解为(见附录1):

(a为圆环轴线上任一点至环心的距离,b为环半径)(1)

(a为圆环轴线上任一点至环心的距离,b为环半径)(1)

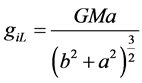

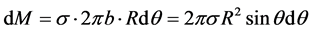

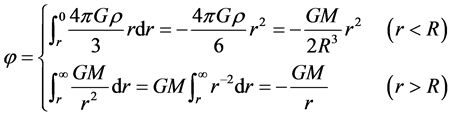

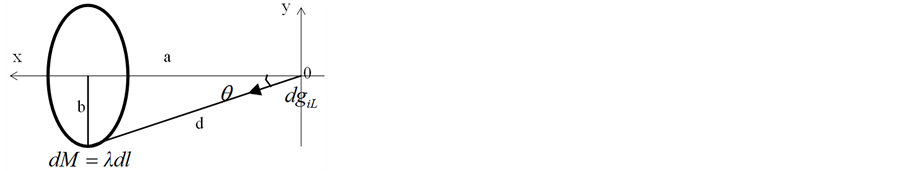

如图1,设球壳面密度为 ,将球壳分解成多个圆环。则对整个球壳而言,圆环质量元

,将球壳分解成多个圆环。则对整个球壳而言,圆环质量元 ,则由式(1)得,每个圆环元轴线上任一点P的场强为:

,则由式(1)得,每个圆环元轴线上任一点P的场强为:

(2)

(2)

则球壳内外的引力场强为:

(3)

(3)

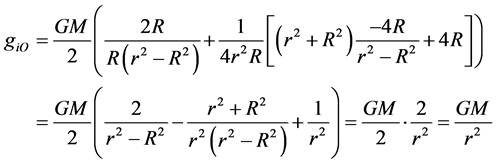

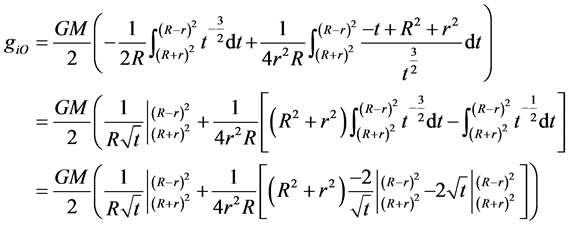

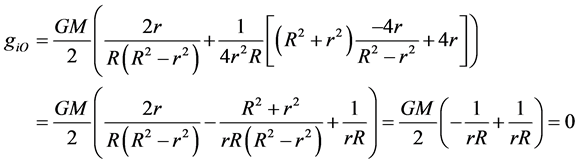

对式(3)求解,得(见附录2):

(4)

(4)

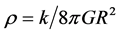

由式(4)知,对于密度为 的均匀的实心球体内部,高斯定理依然成立。分别过球体内部和外部的任一点做球面(高斯面),应用高斯定理(过程略),得球体内外的引力场强为:

的均匀的实心球体内部,高斯定理依然成立。分别过球体内部和外部的任一点做球面(高斯面),应用高斯定理(过程略),得球体内外的引力场强为:

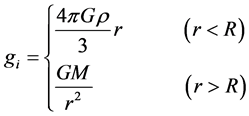

(5)

(5)

由引力势与场强的关系 和式(5),得:

和式(5),得:

(6)

(6)

Figure 1. Solution of the spherical shell inside and outside strong gravitational field

图1. 球壳内外引力场强的求解

式(5) (6)便是引力源内外的引力场分布规律,可知,引力源边界处的引力场最强。

3. 黑洞理论的重建

3.1. 引力半径的重新探讨

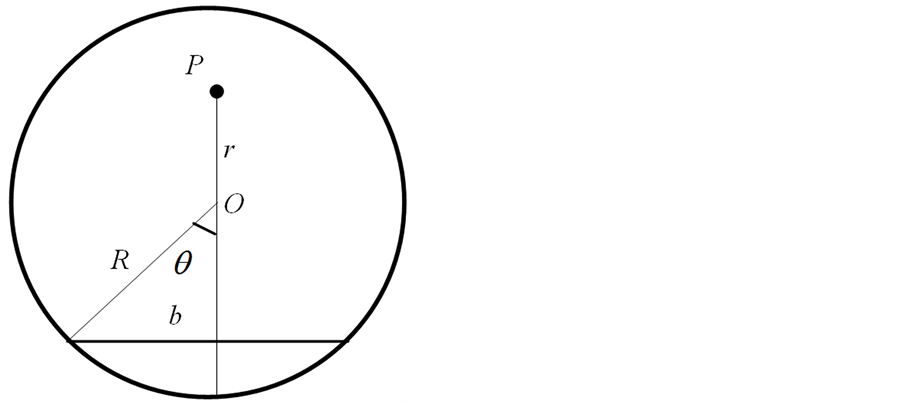

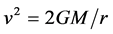

拉普拉斯(Laplace)在牛顿力学基础上,根据引力势能与动能的守恒关系 ,得到

,得到 。并由此预言,当

。并由此预言,当 时,光将不能向外传播(

时,光将不能向外传播( 称为星体的引力半径)。这便是黑洞观念的开端。

称为星体的引力半径)。这便是黑洞观念的开端。

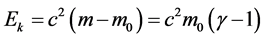

根据SR,运动质点动能为:

(7)

(7)

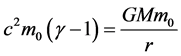

式(7)结合机械能守恒定律得:

(8)

(8)

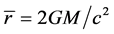

将式(8)中 按级数展开,则当

按级数展开,则当 时,可得

时,可得 。可见,拉普拉斯的引力半径是弱场或低速的近似结果。

。可见,拉普拉斯的引力半径是弱场或低速的近似结果。

当式(8)中的质点 近光速时,得到引力半径

近光速时,得到引力半径 的极限值为零的结果。就是说,光速运动的惯性系,只能是一个点[5] ,或说,GR黑洞,应该只是一个点。但GR却应用该理念,得到了不为零的引力半径。其原因是在席氏解的度规中,采用了弱场近似下的牛顿引力势,或说,将平直空间尺度用于了弯曲空间,把本不存在的区域,当做了引力半径。

的极限值为零的结果。就是说,光速运动的惯性系,只能是一个点[5] ,或说,GR黑洞,应该只是一个点。但GR却应用该理念,得到了不为零的引力半径。其原因是在席氏解的度规中,采用了弱场近似下的牛顿引力势,或说,将平直空间尺度用于了弯曲空间,把本不存在的区域,当做了引力半径。

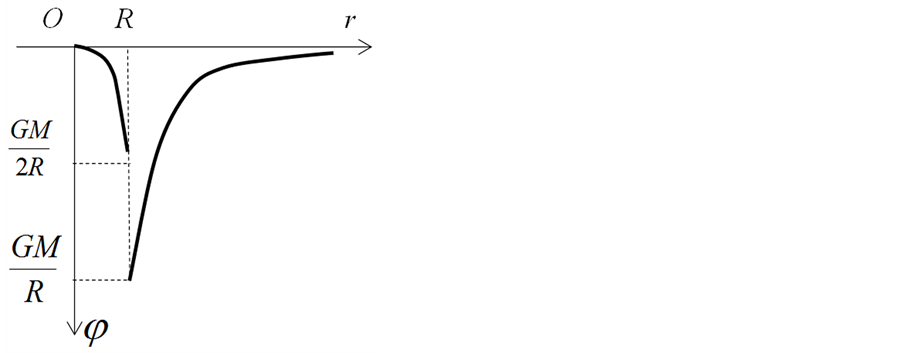

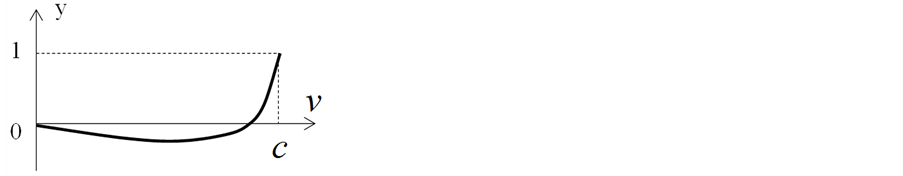

由式(6)作图2所示的 曲线。

曲线。

由图2可知,1) 球体内外的整个引力势函数在 处是不连续的,这便是席氏坐标不能使用同一个度规去处理引力源内外引力场的真正原因,而并非是坐标的选择不当造成。2) 因为普通物质小于光速,所以引力源必存在体积,则由式(6)知其中心的引力势必为零,席式解中

处是不连续的,这便是席氏坐标不能使用同一个度规去处理引力源内外引力场的真正原因,而并非是坐标的选择不当造成。2) 因为普通物质小于光速,所以引力源必存在体积,则由式(6)知其中心的引力势必为零,席式解中 的奇异性也不复不存,进而否定了奇点论。

的奇异性也不复不存,进而否定了奇点论。

如果再增加场方程的宇宙因子项,则席氏外部解的度规将再增加一个奇异性[3] ,这与式(6)是矛盾的,所以GR的宇宙因子项也不应存在。

Figure 2.  curve of sphere inside and outside the gravitational potential

curve of sphere inside and outside the gravitational potential

图2. 球体内外引力势的 曲线

曲线

再看GR黑洞理论的奇怪观点,1) 黑洞视界的引力势,等效于光速系。光速系的时间静止,速度为零。不存在GR认为的物质会不断运动穿过视界[6] 。2) 中心奇点的提出,使视界至奇点间的引力场成为变相的超光速区域(被想象成时空发生了互换),而超光速在相对论中是不被充许的,即引力场是有极大值的。现代量子理论的结果也不支持中心奇点论。

由以上可见,GR基础上的黑洞理论不能成立。

等效定律的得出,使得GR不再需要能消除引力效应的所谓加速惯性系的帮助。观测者在距引力源无穷远处(绝对静止系),既可得到引力源内外的有效尺度。可见,黑洞的有效引力半径为 (

( 值取决于引力源内部的引力场)。

值取决于引力源内部的引力场)。

3.2. 静界和黑洞态物质

当球体半径 时,球体的外壳便成为无限红移面,即黑洞的静界(相当于光速运动系)。由图2或式(4) (5) (6)可知,引力场是有极限值的,强于静界处的场强或引力势是不存在的。静界的时空性质为,尺度为零,时间静止(无穷大),速度为零。所以,任何物质在静界处都不存在体积和运动,任何物质也不能穿出静界,静界可以容纳任意多物质。

时,球体的外壳便成为无限红移面,即黑洞的静界(相当于光速运动系)。由图2或式(4) (5) (6)可知,引力场是有极限值的,强于静界处的场强或引力势是不存在的。静界的时空性质为,尺度为零,时间静止(无穷大),速度为零。所以,任何物质在静界处都不存在体积和运动,任何物质也不能穿出静界,静界可以容纳任意多物质。

建立在高能物理基础上的恒星演化理论认为,质量超过中子星质量上限的晚期恒星将塌缩成为黑洞。由于对 的核势性质无实验数据[3] ,所以还不能确定黑洞态物质的具体性质。

的核势性质无实验数据[3] ,所以还不能确定黑洞态物质的具体性质。

理论上,小于0.1~0.2⊙(⊙为太阳质量)的中子星是不存在的[8] 。目前所认定的中子星,质量在1~3⊙。由此推断,实际上中子态物质的最小质量,与理论是符合的。否则由于天体的碰撞,宇宙中必将存在小于0.1~0.2⊙的中子星。这说明,当中子星的自引力小于简并中子气压时,将产生自由中子而发生 衰变,生成质子、电子、反中微子,形成普通物质。

衰变,生成质子、电子、反中微子,形成普通物质。

研究表明,演化后期的中子星可能存在夸克解禁[9] 。由夸克易被囚禁的性质可知,夸克态物质的稳定性远低于中子态物质。那么小于夸克的粒子,构成的物质(黑洞态物质),将成为更不稳定的物质。

理论上,形成黑洞的最小质量为3⊙[1] 。目前实际观测中比较肯定的黑洞天体,最小质量大约是3.8⊙[10] 。说明实际上黑洞态物质的最小质量 ,也是与理论符合的。否则,天体的碰撞也会在宇宙中形成小于3⊙质量的黑洞。

,也是与理论符合的。否则,天体的碰撞也会在宇宙中形成小于3⊙质量的黑洞。

由以上判断,当奇异星不断吸积外部物质,塌缩为黑洞时,夸克态物质将蜕变成更不稳定黑洞态物质。小于 的黑洞态物质将迅速衰变,而向普通物质方向演化。

的黑洞态物质将迅速衰变,而向普通物质方向演化。

3.3. 黑洞的演化

当大于 的星体向黑洞演化时,由式(5)或(6)知,星体外壳的引力场最强,所以,星体外壳将首先进入静界。如果此时静界内的物质仍大于

的星体向黑洞演化时,由式(5)或(6)知,星体外壳的引力场最强,所以,星体外壳将首先进入静界。如果此时静界内的物质仍大于 ,则将继续塌缩,形成内层静界,直至最内层静界内的物质质量小于

,则将继续塌缩,形成内层静界,直至最内层静界内的物质质量小于 。此时物质的自引力不足维持黑洞态,则积蓄了巨大能量的黑洞态物质将以辐射为主开始向普通物质演化,且温度迅速升高。此时的辐射状物质大部分会落入静界面。随着温度的降低,另外一小部分生成普通物质。由于黑洞总质量不会增大,所以静界内部的演化不会改变静界大小。

。此时物质的自引力不足维持黑洞态,则积蓄了巨大能量的黑洞态物质将以辐射为主开始向普通物质演化,且温度迅速升高。此时的辐射状物质大部分会落入静界面。随着温度的降低,另外一小部分生成普通物质。由于黑洞总质量不会增大,所以静界内部的演化不会改变静界大小。

受黑洞内外物质的引力场叠加影响,静界的某处将会发生向内凹陷。则原静界处的物质将会析出,其大部分将被重新吸入凹陷静界。由于外部物质的运动,凹陷的静界恢复,析出的物质便进入了静界内部。由式(5)知,静界内的物质不再受静界的引力作用,所以在黑洞内靠近静界的部位,会不断有物质析出(可形成黑洞内部微波背景辐射的源)。

可见,是静界面的波动导致了物质进入静界,而不是物质的不断运动。这使得内层静界会不断扩大,使黑洞形成之初的多层静界合并为单一静界。由于黑洞会不断吸积黑洞以外的物质,则黑洞质量将不断增大而变成超大质量黑洞。

4. 黑洞宇宙模型的建立

4.1. 宇宙模型的重建

动力学宇宙论的基础,是由符合宇宙学原理的R-W度规、场方程和物态方程整理成的基本方程组。

宇宙学原理是指全空间物质分布的均匀性,这已为天文观测所证实。由式(6)知,密度均匀的宇宙,其内外的引力场是不均匀的。根据GR,引力势决定空间曲率,则宇宙内外空间的曲率因子 ,均不能为常数。可见,常曲率空间的R-W度规[3] ,并不符合宇宙学原理。宇宙内空间属椭圆几何

,均不能为常数。可见,常曲率空间的R-W度规[3] ,并不符合宇宙学原理。宇宙内空间属椭圆几何 ,外空间属双曲面几何

,外空间属双曲面几何 。以抵消局域引力效果为出发点的场方程,只能描述均匀引力场的时空性质。可见,目前的动力学宇宙论只可作为参考。

。以抵消局域引力效果为出发点的场方程,只能描述均匀引力场的时空性质。可见,目前的动力学宇宙论只可作为参考。

黑洞和宇宙的内部,具有完全相同的物质或引力场环境,由此推断,黑洞的内部就是个宇宙。自然界应是平行和多重宇宙并存的形式。

—些科学家堤出,整个宁宙可能是一个巨型黑洞[1] 。这说明,黑洞宇宙能更好地解释宇宙。但由于受GR黑洞的奇点论束缚,使得黑洞宇宙只能停留在猜测的层次上,与本文论述有着本质区别。

4.2. 哈勃频移的重新审核

由于哈勃红移被认定为星系退行的结果,并据此归纳出了哈勃定律 。动力学宇宙论围绕哈勃定律,构建成了当今的宇爆模型。

。动力学宇宙论围绕哈勃定律,构建成了当今的宇爆模型。

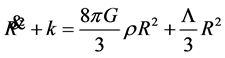

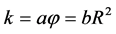

在R-W度规下,由场方程推得:

(9)

(9)

式(9)用于描述宇宙膨胀速率和预言暗物质的方程。一般认为,现今宇宙的中曲率因子 。可见,宇观尺度

。可见,宇观尺度 越大,宇宙膨胀速率

越大,宇宙膨胀速率 越大,即符合哈勃定律的膨胀。但这势必导致中心密,边缘稀的宇宙图像,这样的宇宙膨胀不但无法描述[11] ,更与宇宙学原理相矛盾。目前解释是,宇宙没有中心或任一点都是中心,但这样的宇宙只能是无限的,从而再次形成Neumann-Zeeliger疑难。

越大,即符合哈勃定律的膨胀。但这势必导致中心密,边缘稀的宇宙图像,这样的宇宙膨胀不但无法描述[11] ,更与宇宙学原理相矛盾。目前解释是,宇宙没有中心或任一点都是中心,但这样的宇宙只能是无限的,从而再次形成Neumann-Zeeliger疑难。

根据GR,空间曲率是引力势的增函数(黎曼几何只能得到这种粗略关系)。则由式(6) 知,

知, (

( 为正的任意参量),而

为正的任意参量),而 是

是 的减函数。可见,符合式(9)的(宇宙因子

的减函数。可见,符合式(9)的(宇宙因子 已被否定,见3.1节)宇宙空间胀缩尺度为,靠中心处大于边缘处。如此宇宙各处的体积胀缩呈现出均匀性,与宇宙学原理相符合。

已被否定,见3.1节)宇宙空间胀缩尺度为,靠中心处大于边缘处。如此宇宙各处的体积胀缩呈现出均匀性,与宇宙学原理相符合。

光波的频移本源,有运动频移和引力频移(光在电离气体中传播[12] 和光子老化[11] 产生的红移。目前还未被认定,暂不予考虑)。由等效定律知,观测上不能区分这两种频移。根据宇宙学原理,各星系团必定是脱离彼此间引力束缚的,其各向运动的几率应相等,这类似低温气体的分子运动。从大多星系呈红移现象看,运动频移只能占很小成分且速度很小。所以,从统计意义上说,宇宙整体是处于稳定状态,即式(9)中 ,哈勃定律不能成立。

,哈勃定律不能成立。

如果地球处于宇宙中的普通位置,则由式(6) 知,引力势与宇宙中心距离的平方成正比,即越靠近宇宙边缘,引力红移值越大。只有靠近宇宙中心位置的星系才可能表现为蓝移(银河系内的恒星应属于运动频移),这便是蓝移星系极少且都集中在北天方位的原因。仙女座蓝移最大(−0.001)[13] ,这应是宇宙中心的方位。由此推断,我们的银河系,处于比较靠近宇宙中心的位置。

知,引力势与宇宙中心距离的平方成正比,即越靠近宇宙边缘,引力红移值越大。只有靠近宇宙中心位置的星系才可能表现为蓝移(银河系内的恒星应属于运动频移),这便是蓝移星系极少且都集中在北天方位的原因。仙女座蓝移最大(−0.001)[13] ,这应是宇宙中心的方位。由此推断,我们的银河系,处于比较靠近宇宙中心的位置。

星体本身的引力场也会产生红移,但根据目前的计算结果,普通星体对红移的影响很小,只有类星体(见4.5节)可产生大的红移。

4.3. 暗物质问题

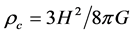

宇爆模型认为,式(9)中 ,哈勃常数

,哈勃常数 。引入临界密度

。引入临界密度 ,并设

,并设 (暗能量密度),则式(9)整理成

(暗能量密度),则式(9)整理成 。若忽略使宇宙膨胀的

。若忽略使宇宙膨胀的 ,宇宙应处于平衡状态,即

,宇宙应处于平衡状态,即 。但观测结果显示,普通物质

。但观测结果显示,普通物质 。由此预测宇宙中必存在23%左右暗物质,才能有现今宇宙的存在。

。由此预测宇宙中必存在23%左右暗物质,才能有现今宇宙的存在。

根据牛顿引力理论,绕母星M运行的质点运动规律为 。在天体力学中,按维力定理,N体问题的运动规律同样满足该关系[6] 。就是说,旋涡星系发光区外的旋转曲线,应呈

。在天体力学中,按维力定理,N体问题的运动规律同样满足该关系[6] 。就是说,旋涡星系发光区外的旋转曲线,应呈 的下降趋势,但实际上的旋转曲线却是平直的。由此得出结论,星系发光区外的物质总量要超过发光物质的几倍至几十倍[6] (还有对后发星系团质量的测定[14] ,其原理相同)。这便是暗物质存在的主要证据。即使如此,暗物质数量仍远不能达到理论要求。又在大尺度上对星系计数及星系本动速度场(偏离哈勃流的速度)的进行实测研究。虽然争议较多,但总算勉强达到了理论要求[6] ,形成了暗物质疑难。

的下降趋势,但实际上的旋转曲线却是平直的。由此得出结论,星系发光区外的物质总量要超过发光物质的几倍至几十倍[6] (还有对后发星系团质量的测定[14] ,其原理相同)。这便是暗物质存在的主要证据。即使如此,暗物质数量仍远不能达到理论要求。又在大尺度上对星系计数及星系本动速度场(偏离哈勃流的速度)的进行实测研究。虽然争议较多,但总算勉强达到了理论要求[6] ,形成了暗物质疑难。

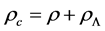

黑洞宇宙认为, ,式(9)中

,式(9)中 ,则由式(9)得

,则由式(9)得 。由

。由 关系(见4.2节)知,宇宙物质可保持较好的均匀性,根本不须要暗物质帮助。

关系(见4.2节)知,宇宙物质可保持较好的均匀性,根本不须要暗物质帮助。

旋涡星系是近似圆盘的整体。由式(4)不难证明,面密度均匀的圆盘内各点的场强为 ,是常数。将银河系看做不同面密度的圆盘叠加,旋转曲线的平直特性完全正常[15] ,根本无需暗物质帮助。由引力透镜技术取得的暗物质分布图,肯定了星系与暗物质的位置是吻合的[14] ,这完全符合该观点。对哈勃膨胀的否定和大尺度上众星系的气体性质,本动速度的产生完全正常。

,是常数。将银河系看做不同面密度的圆盘叠加,旋转曲线的平直特性完全正常[15] ,根本无需暗物质帮助。由引力透镜技术取得的暗物质分布图,肯定了星系与暗物质的位置是吻合的[14] ,这完全符合该观点。对哈勃膨胀的否定和大尺度上众星系的气体性质,本动速度的产生完全正常。

4.4. 暗能量问题

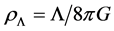

1998年的超新星观测,发现其光度比预计中更暗,由此得出宇宙正在加速膨胀的结论[16] ,提出了暗能量假设,并认为它的效应近似宇宙常数 。

。

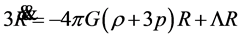

在R-W度规下,由场方程推得:

(10)

(10)

式(10)用于判断宇宙膨胀是加速还是减速。目前观点认为 。则只有当

。则只有当 时,才能与实验符合,这便是73%暗能量存在的理论依据。

时,才能与实验符合,这便是73%暗能量存在的理论依据。

超新星是宇宙深处质量巨大的天体,短时间内爆炸的光度变化能被观测所识别,可见其加速度或受力之大。将其归功于感觉不到的暗能量作用,实在说不通。如果说暗能量只存在于宇宙深处,又违背了 的常数性。宇爆模型认为,宇宙膨胀是先减速后加速,即随着宇宙膨胀,普通物质密度降低(但整个宇宙中普通物质的总质量或总能量不变),而暗能量密度增大[16] (总的暗能量增加)。这将使宇宙的总能量加大,从而违背了能量守恒定律。

的常数性。宇爆模型认为,宇宙膨胀是先减速后加速,即随着宇宙膨胀,普通物质密度降低(但整个宇宙中普通物质的总质量或总能量不变),而暗能量密度增大[16] (总的暗能量增加)。这将使宇宙的总能量加大,从而违背了能量守恒定律。

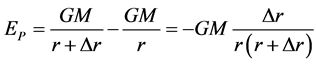

现应用黑洞宇宙重新分析超新星加速退行机理。因地球较靠近宇宙中心(见4.2节),则由式(6) 知,超新星面向地球和背向地球两端的引力势关系为

知,超新星面向地球和背向地球两端的引力势关系为 。根据等效定律,两端的时间关系为

。根据等效定律,两端的时间关系为 (

( ,是引力势的函数),尺度关系为

,是引力势的函数),尺度关系为 。因超新星爆炸时,各向喷发的物质数量相等,则质量关系为

。因超新星爆炸时,各向喷发的物质数量相等,则质量关系为 。得超新星两端受到的反作用力为:

。得超新星两端受到的反作用力为:

(11)

(11)

由式(11)可知,超新星自身两端的引力势差和自身物质喷发,才是其加速退行的真正原因。

黑洞宇宙认为 ,物质间引力大于膨胀力时,宇宙收缩,反之宇宙膨胀。式(10)中的

,物质间引力大于膨胀力时,宇宙收缩,反之宇宙膨胀。式(10)中的 ,

, 时,宇宙才是稳定的。

时,宇宙才是稳定的。

现分析膨胀力 的产生。光线弯曲只是种折射效应,爱因斯坦便是采用引力势差和惠更斯原理计算的此效应[17] 。就是说,光线是沿引力势增强的方向偏折,而不是沿引力场方向偏折。从能量守恒角度看,强引力势较弱引力势中的光速小,结合

的产生。光线弯曲只是种折射效应,爱因斯坦便是采用引力势差和惠更斯原理计算的此效应[17] 。就是说,光线是沿引力势增强的方向偏折,而不是沿引力场方向偏折。从能量守恒角度看,强引力势较弱引力势中的光速小,结合 ,可知光子动能的改变量与光子频移的能量差相等。所以,光子不受引力作用。所谓的光不能从黑洞逃逸,是指黑洞静界上所有物质的速度为零,是时空的性质使然,而与引力无关。弱等效原理隐含的所有物质都受引力作用,不能成立。可见,式(9)中

,可知光子动能的改变量与光子频移的能量差相等。所以,光子不受引力作用。所谓的光不能从黑洞逃逸,是指黑洞静界上所有物质的速度为零,是时空的性质使然,而与引力无关。弱等效原理隐含的所有物质都受引力作用,不能成立。可见,式(9)中 ,宇宙中的光子动量构成宇宙的膨胀动力。

,宇宙中的光子动量构成宇宙的膨胀动力。

引力波(中微子可能是高能引力波单元,另文述)、两种质量的差异,均可做为宇宙膨胀动力。真空能是否能构成宇宙膨胀动力,还需进一步的认定。

由于星系的形成,宇宙存在极大真空区,由辐射物质构成的膨胀动力或膨胀能量,只有少数起作用。若宇宙收缩,则式(10)中 增大,

增大, 也增大,反之亦然。可见,膨胀能量还起到维持宇宙稳定的作用。

也增大,反之亦然。可见,膨胀能量还起到维持宇宙稳定的作用。

由以上可见,即使被目前看做暗能量的真空能具有膨胀动力,其与宇宙常数也毫无关系。对否定暗能量存在的一些观测结果分析[18] ,只能说明膨胀能量对宇宙的影响很小,这完全符合前述观点。

4.5. 物质的结团自转

在引力作用下,宇宙局部将发生结团现象。但宇爆模型对星系形成的种子-背景温度涨落的形成机制不能解释[3] ,即不能解决干扰源问题。而黑洞宇宙则很自然地解决了这个问题,那就是黑洞外部物质的引力场干扰。

再看天体结团自转的形成机制。由黑洞初始演化(3.3节)知,当电子落向质子时,电子将受到质子的磁场作用而产生一横向力,随着宇宙温度降低,最终使电子绕质子做圆周运动,形成原子。由于W场的提出[4] ,两质点在引力作用下加速接近时,同样受到横向的W场力作用而相互绕转,最终结合在一起形成自转。这便是物质结团时的最初自转动力。

在形成当今的星体和星系时,母星将消耗引力势能对子星产生自转力矩而做功[19] 。现代的天文观测表明,所有星体都向着星系中心旋进[20] 。

以二体问题为例,由文献[19] 可求得,子星每公转一周获得的自转角动能为(其中M为母星质量,J为子星转动惯量,r为子星的公转半径):

(12)

(12)

母星消耗的引力势能为( 为子星每公转一周,其公转半径的增量):

为子星每公转一周,其公转半径的增量):

(13)

(13)

根据机械能守恒定律,则 。因

。因 ,则由式(12) (13)得:

,则由式(12) (13)得:

(14)

(14)

由式(14)可知,子星公转半径的缩小量,与公转半径成反比。当子星进入洛希极限内时,子星将发生碎散,则转动惯量 变小,系统结团性变差。

变小,系统结团性变差。

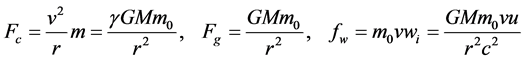

再看相对论性的公转半径增量。设子星受到的离心力为 ,向心力为引力

,向心力为引力 ,W场力为

,W场力为 (式中

(式中 为母星的平均自转线速度,

为母星的平均自转线速度, 为子星公转线速度[4] ),则:

为子星公转线速度[4] ),则:

(15)

(15)

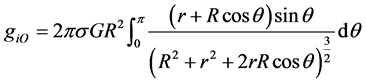

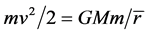

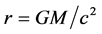

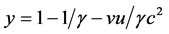

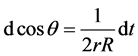

Figure 3.  coefficient curve

coefficient curve

图3. 的系数曲线

的系数曲线

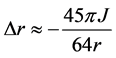

由式(15),得子星每绕母星公转一周(T = 1),公转半径增量为:

(16)

(16)

图3为 的曲线。则由式(16)可知,两种质量的不等,不会影响系统的结团性。只有当子星线速接近光速或引力半径时,

的曲线。则由式(16)可知,两种质量的不等,不会影响系统的结团性。只有当子星线速接近光速或引力半径时, 才为正值,即公转半径不再减小。但由于近光速绕行的子星,会产生同步辐射(含引力波)而不断释放能量,所以系统结团仍会继续。

才为正值,即公转半径不再减小。但由于近光速绕行的子星,会产生同步辐射(含引力波)而不断释放能量,所以系统结团仍会继续。

综上所述,对于宇宙中任一星系,在洛希极限与靠近引力半径之间,将出现子星的堆积、碰撞和碎散,从而产生非热致连续辐射,形成星系球核。这便是中心厚、周围薄的旋涡星系结构成因,直至其演化成为类星体(完全符合类星体的基本特征[21] )。随着同步辐射对星系球核能量的消耗,所有物质(不含电磁波和引力波)终将落入星系中心黑洞。

5. 总结

物理研究,有两种思维方法——归纳和演绎。19世纪以前,以归纳法为主,至麦氏方程组诞生为最高成就。相对论是种演绎性理论,它的诞生,虽然从根本上改变了人们对自然界的看法,但其存在的错误,则将理论物理带入了迷宫。就是说,从抽象规律的建立到具体规律的演绎全过程,不能有丝毫差错。具体规律可归纳出抽象规律,但抽象规律却未必能演绎出具体规律。如由式(6)可得出泊松方程,但泊松方程则难以得到式(6),即使得到,其物理意义也难以明确。

引力势均匀的空间,是平直空间的完整收缩,(相当于新SR中运动系与静止系的关系, )。但在黎曼几何中却是非平直的

)。但在黎曼几何中却是非平直的 。引力场是弯曲空间的源,但黎曼几何却不能得到引力场与曲率的确定关系。黎曼几何不能用于宇宙的变曲率空间,这需要更高深的数学理论诞生。可见,GR落幕是必然的,数学概念不能机械地照搬到物理中去。

。引力场是弯曲空间的源,但黎曼几何却不能得到引力场与曲率的确定关系。黎曼几何不能用于宇宙的变曲率空间,这需要更高深的数学理论诞生。可见,GR落幕是必然的,数学概念不能机械地照搬到物理中去。

时空弯曲是数学思维的产物,是为了更直观地比较尺度在不同引力势中的变化,是对引力场几何化的形象表述,并不是客观存在的物理弯曲。将“弯曲”一词改为“收缩”,更符合物理规律和思维习惯。

牛顿引力理论非洛仑兹协变性问题的解决[4] ,借助了新SR和GR,使黑洞和宇宙存在的诸多问题得以用归纳法解决,让人们看到了一个简洁易懂且不再神秘的黑洞和宇宙。彰显了演绎是归纳的前导,归纳是演绎的基础。

现代的前沿科学理论,大多与相对论相关联。相对论的修正[4] [5] ,将导致大量前沿物理理论,必须进行必要的重新审核,这将是科学发现与创新的最佳时代契机。

附录(Appendix)

1) 圆环轴线上任一点的引力场强的精确解

如图a,设圆环线密度为 ,则在圆环上取任意质量元

,则在圆环上取任意质量元 。知

。知 对0点的场强

对0点的场强 在x轴上的分量为:

在x轴上的分量为:

由于 在y轴上的分量可相互抵消为零,可略去。

在y轴上的分量可相互抵消为零,可略去。

则圆环所有质量元对O点的场强为:

得:

(a)

(a)

2) 球壳引力场的精确解

如图1,设球壳面密度为 ,r为任一点P至壳心的距离。在球壳上取任意圆环质量元

,r为任一点P至壳心的距离。在球壳上取任意圆环质量元 。则由式(a)知,任一圆环对P点的场强为:

。则由式(a)知,任一圆环对P点的场强为:

则:

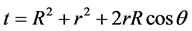

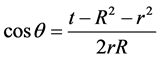

设 ,则:

,则:

,

,

Figure a. Solution of the circle on the axis of the field strength

图a. 圆环轴线上引力场强的求解

则:

当 时(取

时(取 的算术平方根)

的算术平方根)

当 时(取

时(取 的算术平方根)

的算术平方根)