1. 引言

蔬菜作为与居民食品需求密切相关的“菜篮子”中的一类重要鲜活农产品,一直在北京农产品生产供应中占有重要地位。叶类蔬菜因其生长迅速而在北京市场的农产品应急保障供应中占有特殊地位。提高京郊出产的叶类蔬菜在北京市场的自给率、控制率及合格率(简称“三率”),已成为北京叶类蔬菜产业发展的重要战略目标。

叶类蔬菜的不耐储运和易腐烂特征,使其生产者特别是广大农户面临着高于果类和根茎类蔬菜的市场销售风险。虽然北京市场来自京郊的叶类蔬菜自给率高于果类及根茎类蔬菜,但在交通日益发达和农产品大市场、大流通的格局下,北京自产的叶类蔬菜也面临更加复杂的竞争环境。因而,通过提高叶类蔬菜渠道绩效而提高农户的种菜收益并减低其销售风险,进而提升农户对叶类蔬菜的生产供给积极性,对提高北京市场叶类蔬菜自给率、渠道控制率并增强其产业发展的内在动力,有着重要的战略意义。

2. 主要文献回顾

2.1. 渠道绩效

针对“渠道绩效”的内涵,各领域学者给出的界定各异:“渠道绩效”最初来源于英文“Channel Performance”。美国学者Robicheaux和EI-Ansary (1976)首次从管理角度将渠道绩效定义为渠道成员对渠道领导者满意或不满意的结果[1] 。Gaski和Nevin (1985)从社会学角度定义渠道绩效为成员对渠道的贡献程度,即渠道成员能够协助经销商达成供应商设定目标的程度[2] 。Stern等(1996)从经济角度界定渠道绩效时,宏观上从成本效益的角度来衡量渠道的服务水平能否满足全体或个别市场区域的需求;微观上从各渠道成员的财务绩效、各成员对整体渠道的贡献程度、不同渠道绩效的比较等内容进行评估[3] 。李春成等(2007)将渠道绩效定义为厂商通过系统化的手段或措施对其营销渠道系统的效率和效果进行的客观考核和评价的活动过程,渠道绩效评估对象既可以是渠道系统中某一层级的渠道成员,也可以是整个渠道系统[4] 。胡保玲(2008)从行为导向定义渠道绩效为一个渠道成员针对另一个渠道成员的刺激所表现出的有助于预定目标实现的反应[5] 。综合上述研究,根据叶类蔬菜的实际渠道特征,本文将渠道绩效界定为:1) 主观上的渠道各成员间的相互合作程度;2) 客观上渠道环境的有效支配和合理利用程度。

2.2. 渠道绩效评价

针对渠道绩效评价问题,学者们从不同视角开展了多维探讨。吴利化(2004)用渠道流概念模型来评估渠道效率[6] ;蒋恩尧等(2004)应用中间商模糊评价指标的DEA模型评价渠道中间商绩效[7] ;赵晓飞等(2008)运用熵权模型从农产品渠道竞争视角评价渠道效率[8] ;肖亮(2009)采用AHP法建立模糊综合评价模型研究企业营销渠道绩效[9] ;李春成(2007)在农产品零售终端绩效评价比较中运用灰靶决策法测算了城市中产地集贸市场和超市这两种主要农产品营销渠道模式的绩效水平[10] 。

上述研究成果对本文评价叶类蔬菜渠道绩效奠定了良好的借鉴基础,但针对信息不完全的不确定性系统,进行渠道绩效精细化研究的报道还相对较少。基于此,本研究针对京郊农户所面对的企业(包括合作社)、产地集贸市场零售、批发市场批发以及代理收购商等不同叶类蔬菜销售渠道,应用灰色层次分析法评估并比较其渠道绩效:首先对影响渠道绩效的不同层次决策“权”的数值进行计算,建立各指标不同灰类的权重向量。其次采用三角白化权函数对数据进行定量描述和比较,得出基于农户的叶类蔬菜各渠道绩效等级和综合量化值,进而为叶类蔬菜营销渠道绩效的深入量化评价奠定基础,以期对叶类蔬菜生产经营者及宏观管理部门制定和完善有针对性的渠道管理措施,提升京郊叶类蔬菜的“三率”,提供具有现实意义的参考对策。

3. 评价指标选取和模型构建方法

3.1. 确定评价指标体系

叶类蔬菜因其存在明显的易腐性而对供求对接的时效性要求更高。京郊叶类蔬菜主产区域近2/3是具有一定资产专用性的设施生产,上市时间也多避开7~9月的夏淡季,面向农户的渠道绩效,与生产及销售中的产品生产规模及上市时间、采后处理、运输条件、销售合作对象及合作的稳定性、宏观供求与竞争、政策环境等因素密切相关。农户选择销售渠道的过程,是寻求产品实现快速销售并降低销售风险,进而在有限理性条件下追求收益最大化的过程。因此,影响农户渠道选择对象及其渠道绩效的因素,既包括品牌认证、加工包装程度和销量(经营规模)等反应产品生产经营特征的指标,也包括产品上市销售时间、渠道合作关系、劳动消耗等生产与交易特性;既要考虑信息服务和交通运输设备等信息流与物流供求条件,也要兼顾产品供求与竞争程度演变、政策调整以及价格波动和销售风险等宏观环境。同时,菜农最终选择的销售渠道,不仅受其生产经营的资产专用性和内外环境制约,还与合作交易的不确定性及交易频率等决定交易费用的其它特性有关。

据此,本文结合京郊叶类蔬菜生产销售的基本特征,以京郊主产量较大而有代表性的生菜、菠菜、油菜、快菜等叶类蔬菜为代表,结合实地调研结果,选取影响叶类蔬菜渠道绩效的销售环境、服务水平、交易特征和产品特征等4个一级指标及其下属的13个二级指标,构建基于农户的叶类蔬菜营销渠道绩效评价指标体系(见表1)。

3.2. 构建灰层次分析评价模型

按照灰色层次评价法,将叶类蔬菜营销渠道绩效评价指标体系分为3个层次(表1)来具体量化考察,用U代表目标层指标,Ui代表1级指标层,Uij代表2级指标层。

3.2.1. 确定各层次评价指标的权重

按照评估指标体系结构评估时,不同指标对渠道绩效的综合评估结果影响程度不同,需利用层次分析法对各指标的权重进行分配:在上一层的准则下,采用l~9标度法对本层元素进行两两比较,专家按各自重要程度给予评分,构造判断矩阵,然后用和积法计算各指标权重向量[11] 。

3.2.2. 确定评估样本矩阵

农户根据各2级评价指标,对叶类蔬菜营销效率的评价指标Uij给出具体的评分dijk,求得受评对象的评价样本矩阵D。

Table 1. The evaluation index for valuing marketing channel performance of leafy vegetables (U)

表1. 叶类蔬菜渠道绩效评价指标体系(U)

3.2.3. 确定评价灰类和白化权函数

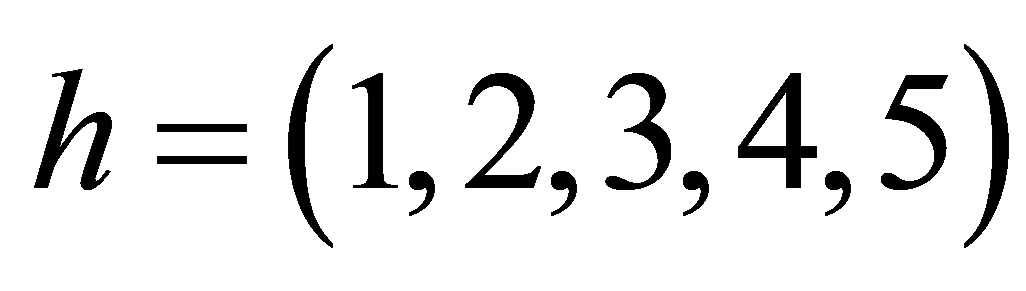

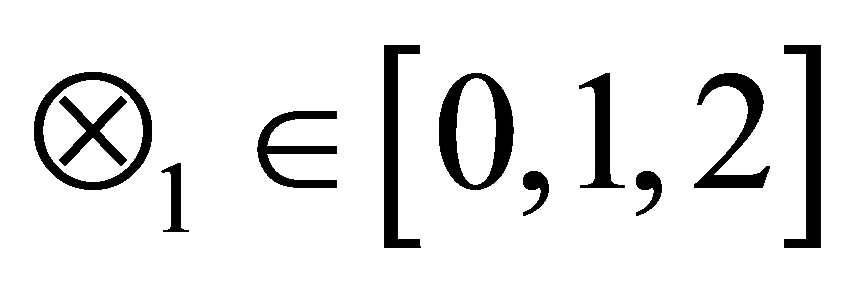

确定评价灰类就是确定评价灰类等级、灰数及灰类的白化权函数。根据评价指标评分等级标准,决定采用5个评价灰类。灰类序号为h, 分别表示“差”,“较差”,“中”,“良”,“优”。白化权函数中的k代表第k位评价者。其相应的灰数及白化权函数如下[12] :

分别表示“差”,“较差”,“中”,“良”,“优”。白化权函数中的k代表第k位评价者。其相应的灰数及白化权函数如下[12] :

第一灰类影响因素(h = 1),设定灰数 ,白化权函数为

,白化权函数为 :

:

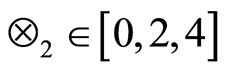

第二灰类影响因素(h = 2),设定灰数 ,白化权函数为

,白化权函数为 :

:

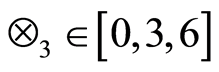

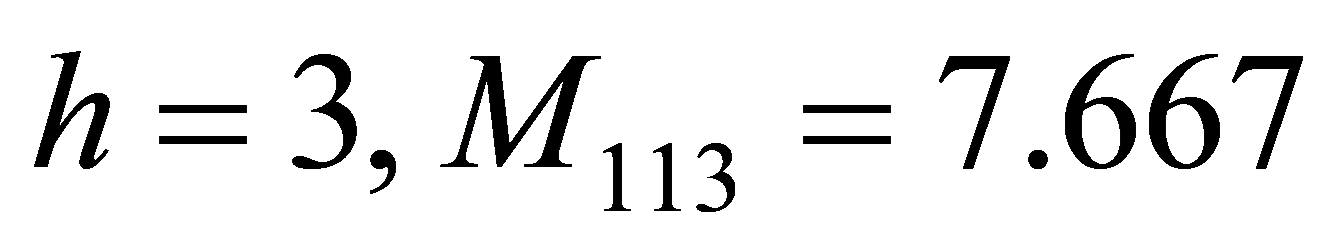

第三灰类影响因素(h = 3),设定灰数 ,白化权函数为

,白化权函数为 :

:

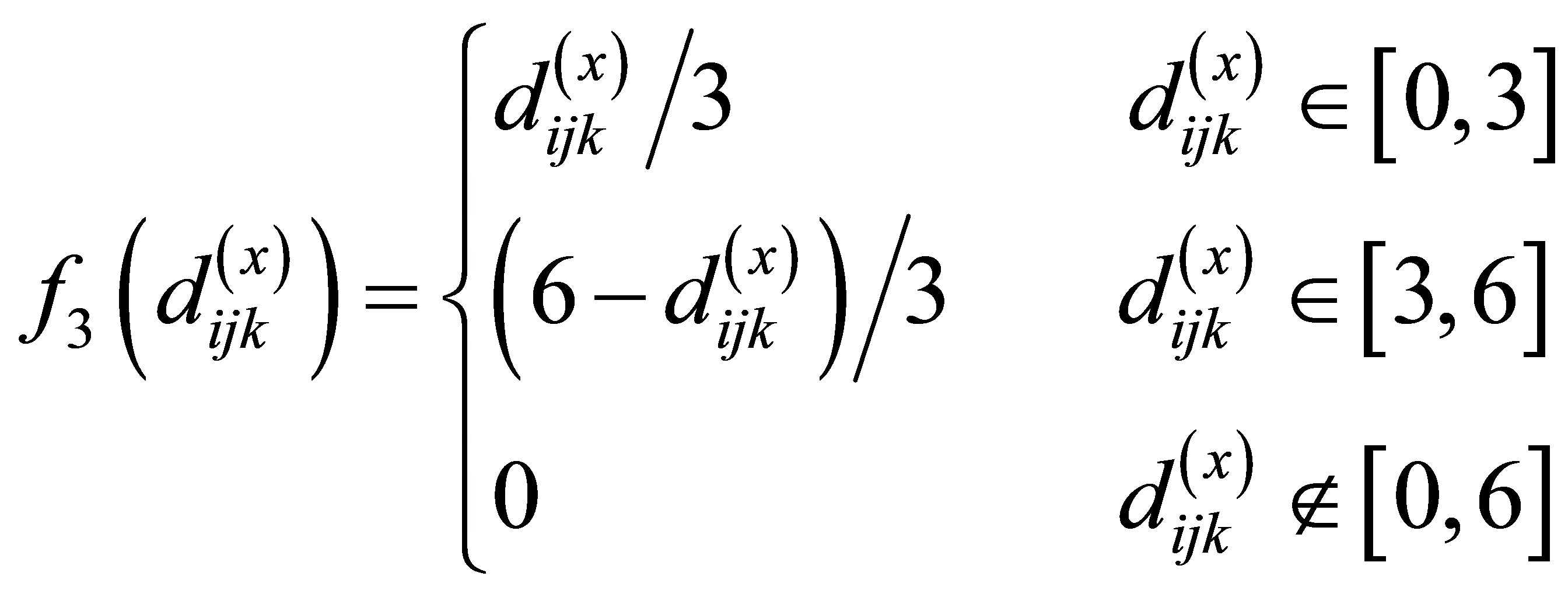

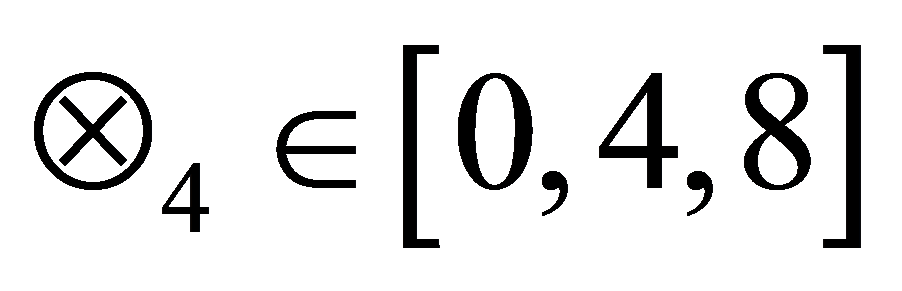

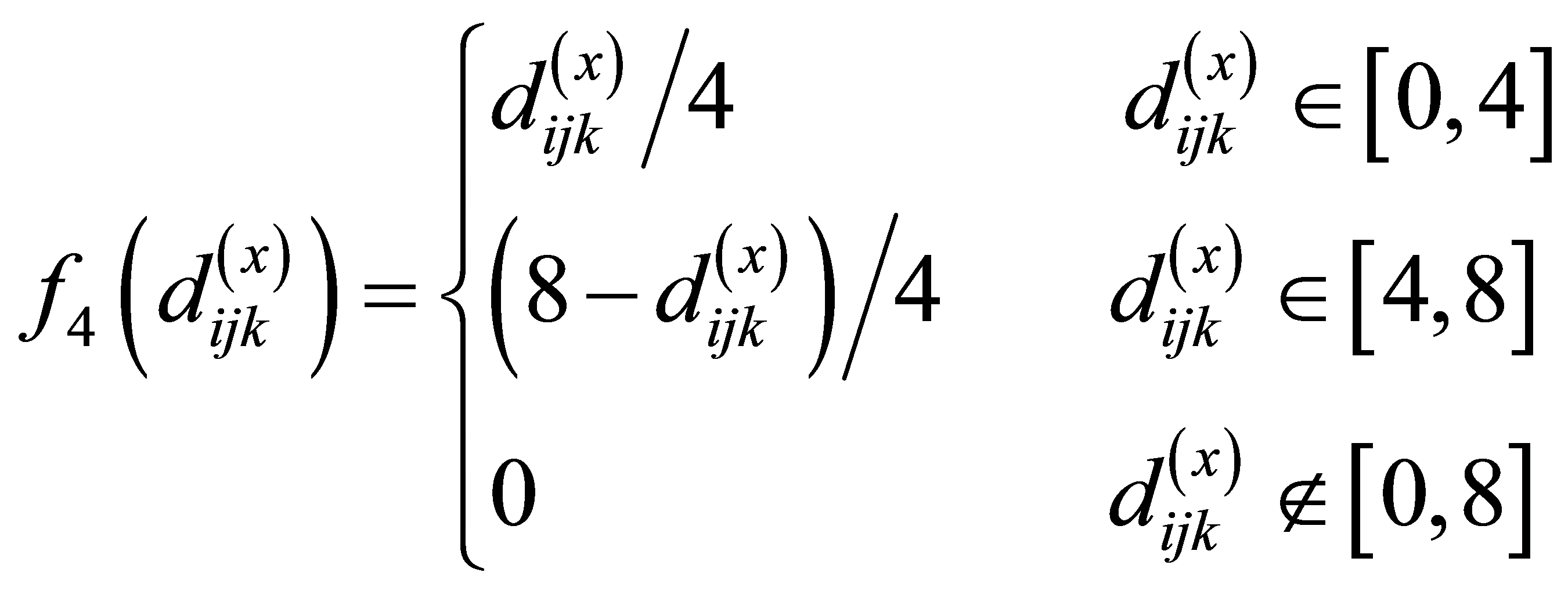

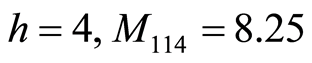

第四灰类影响因素(h = 4),设定灰数 ,白化权函数为

,白化权函数为 :

:

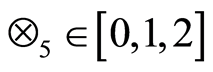

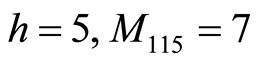

第五灰类影响因素(h = 5),设定灰数 ,白化权函数为

,白化权函数为 :

:

。

。

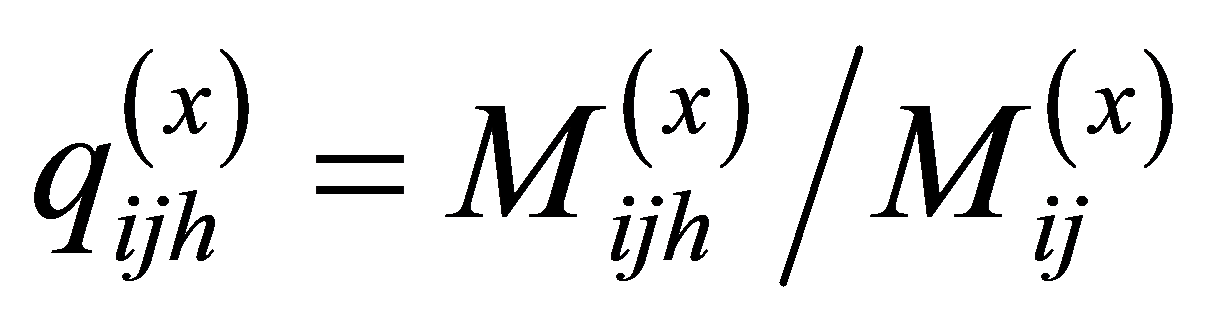

3.2.4. 计算灰色评价系数

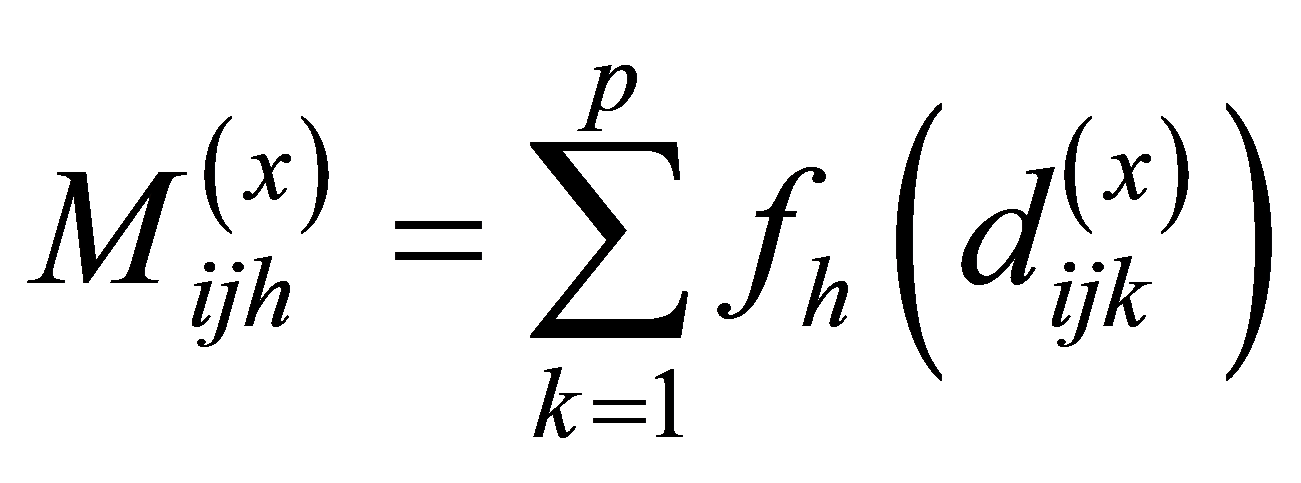

对评价指标Uijk,第h个评价灰类的灰色评价系数记为 ,

,

则有: ,

, (

( 为评价者数量)

为评价者数量)

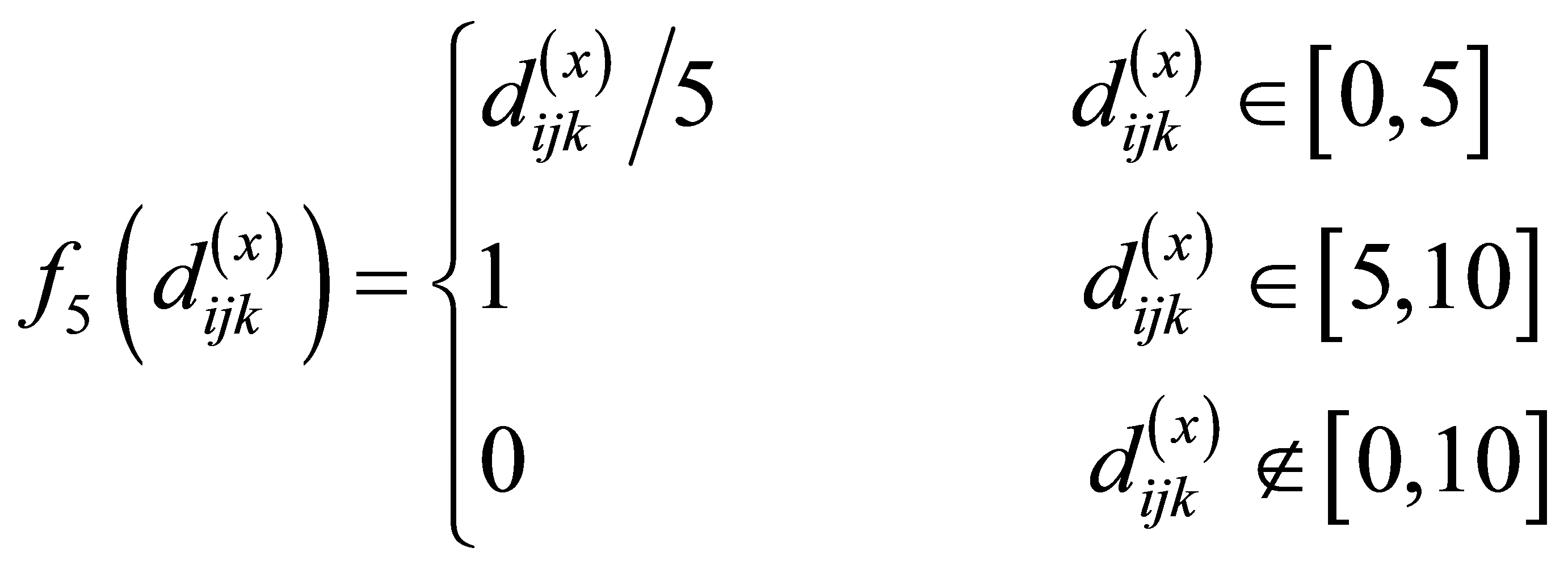

对于评价指标Uij,各个评价灰类的灰色评价系数记为 ,

,

则有: ,

, 。

。

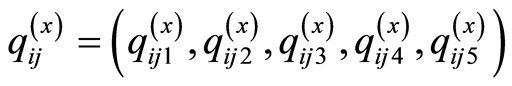

3.2.5. 计算灰色评价权向量及权矩阵

所有评价指标Uij对受评对象第h个灰类的灰色评价权,记为 ,则有:

,则有: .

.

各个灰类 的受评对象评价指标Uij的灰色评价权向量为

的受评对象评价指标Uij的灰色评价权向量为 :

: ,各个灰类的第x个受评对象的Ui所属指标Uij的灰色评价权矩阵为

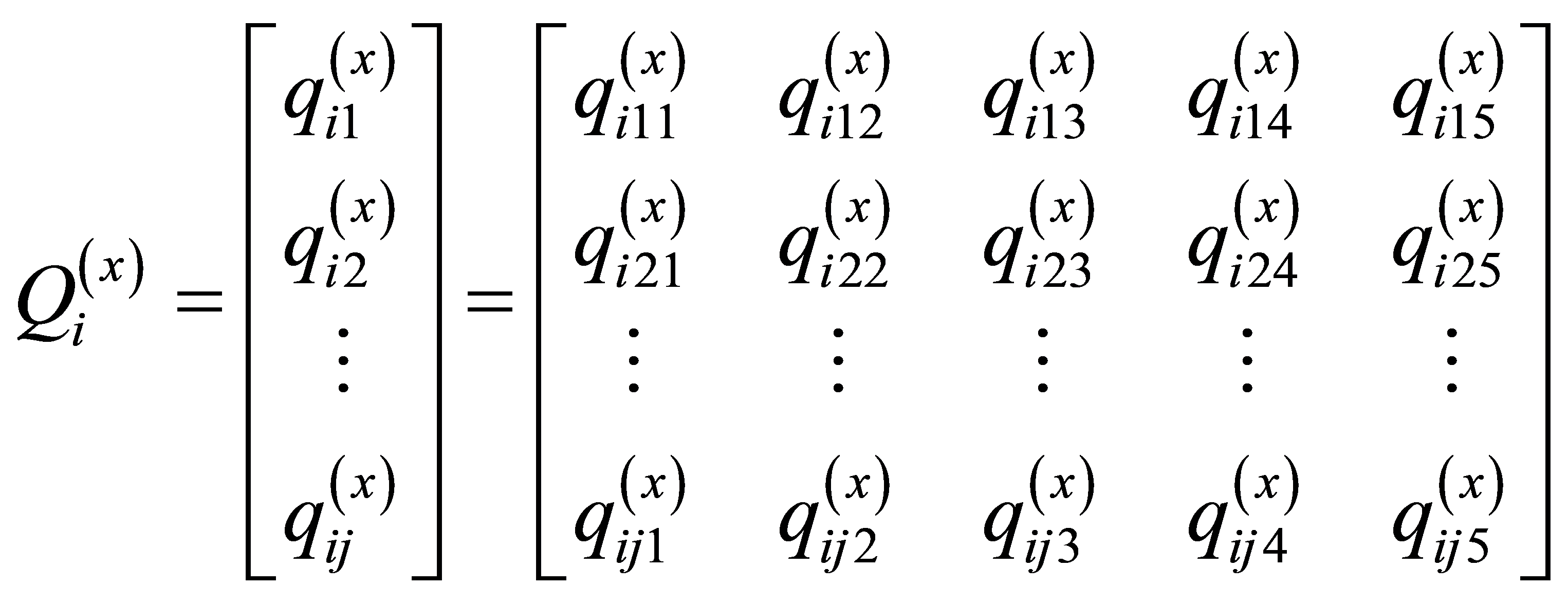

,各个灰类的第x个受评对象的Ui所属指标Uij的灰色评价权矩阵为 ,则有:

,则有: 。

。

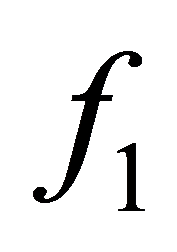

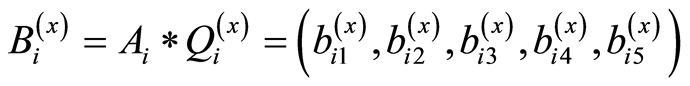

3.2.6. 指标Uij的综合评价

对指标Uij作综合评价,评价结果记为 ,

,

则有: 由Uij的综合评价结果

由Uij的综合评价结果 得到受评对象Ui指标对各灰类的灰色评价权系数矩阵

得到受评对象Ui指标对各灰类的灰色评价权系数矩阵 ,

,

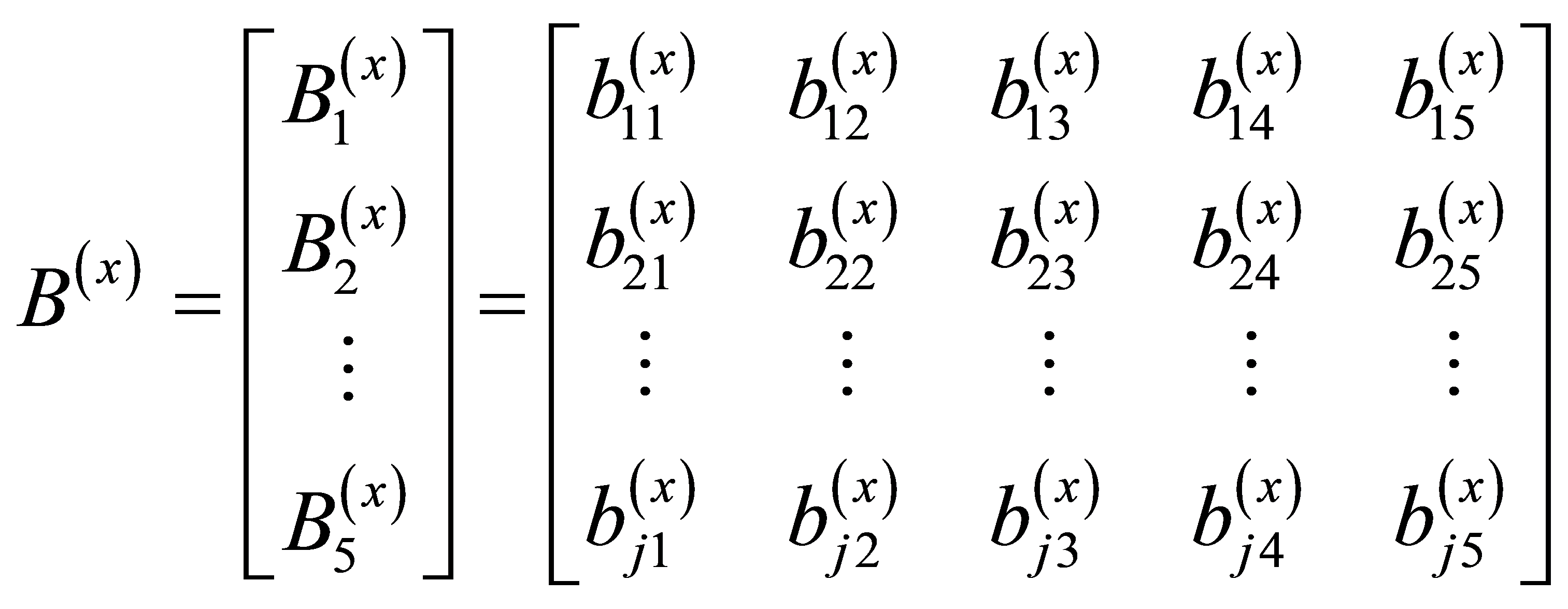

则有:

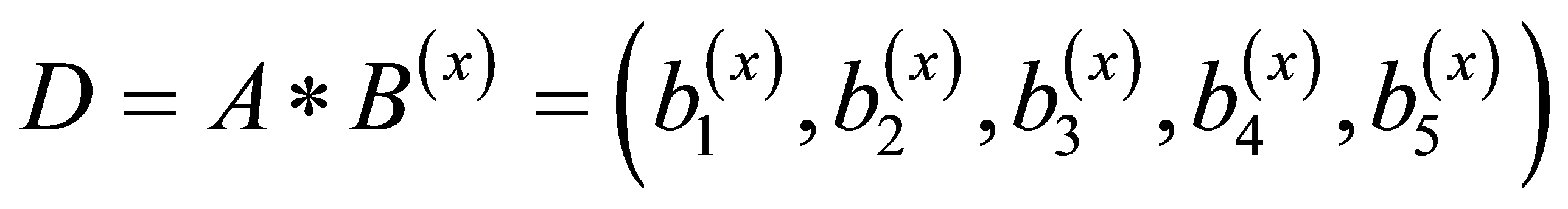

于是,对受评对象的U作综合评价,其综合评价结果记为D,

则有: 。

。

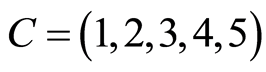

3.2.7. 计算综合评价结果

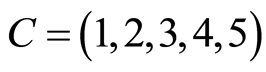

根据综合评价结果D,将各评价灰类等级按“灰水平”赋值,将各评价灰类等级,向量化为 ,得到受评对象的综合评价值R,则有:

,得到受评对象的综合评价值R,则有: 。

。

4. 实证分析及结果

4.1. 数据来源

本研究的调研时段从创新团队开始全面调研的2012年5月持续到2013年12月,历时一年多。调研区域选取“叶类蔬菜产业技术体系北京市创新团队”所属的叶类蔬菜种植面积较多的大兴、通州、顺义、房山、密云、昌平和怀柔等区县;调研对象以各区县叶类蔬菜主产村的种植户为主。

由于京郊农户销售叶类蔬菜的渠道以产地收购商地头收购为最多,其次依次销售到较近的产地集贸市场、企业(包括合作社)和批发市场。因此,调研样本的分配比例与各区县叶类蔬菜种植面积所占比例匹配,同时兼顾农户选取不同渠道销售产品的比例。样本的确定采取随机抽样与典型调查结合的方式,随机抽样是到叶类蔬菜主产村随机抽取农户进行问卷调查,典型调查是在各区县综合试验站及农民田间学校的带领下,对代表性种植户进行集中性问卷调查。调查涉及15个乡镇18个村共800份问卷,最终用于数据分析的有效问卷739份,问卷有效率为92.4%。有效问卷来源及农户选择的渠道类型分布见表2。

4.2. 渠道绩效评价过程

根据所选渠道绩效评价模型,对京郊农户叶类蔬菜销售渠道绩效进行如下评价:

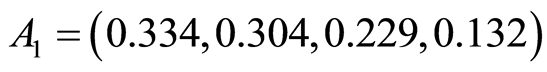

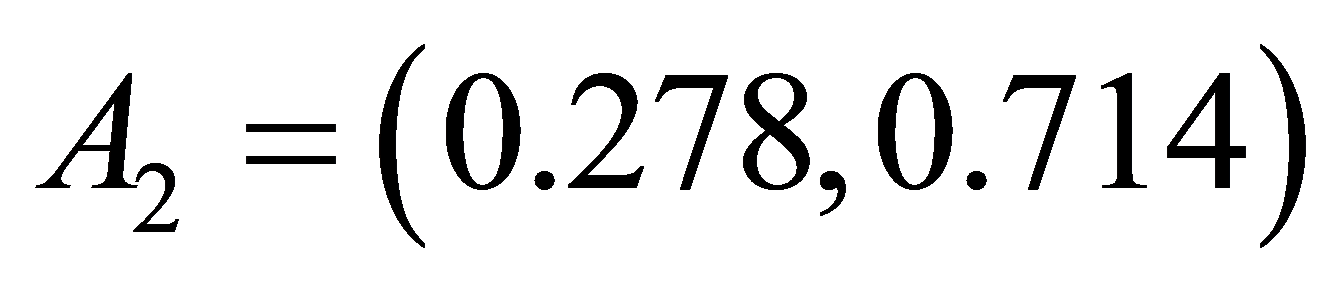

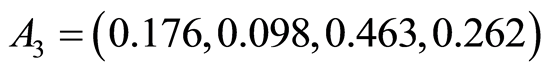

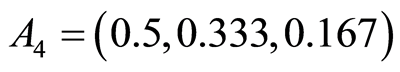

4.2.1. 确定指标权重

在评价过程中,通过预调研选出主要影响因素,然后请10位本领域专家进行评分,用层次分析法确定评价指标Ui和Uij的权重。计算结果为:

一级指标权重为: 。

。

二级指标权重为: ,

, ,

, ,

, 。

。

4.2.2. 构建评价矩阵

请实地调研中与企业及合作社有销售合作131户菜农,为叶类蔬菜销售过程中各二级评价指标对渠道绩效的影响程度打分,打分标准按照非常不重要、不重要、一般、比较重要和非常重要5个等级划分,并赋值为1、2、3、4、5;最后得到评价样本矩阵D,如下:

Table 2. The distribution of marketing channels in surveyed counties of Beijing suburbs

表2. 北京郊区被调研区县的调查样本销售渠道选择分布

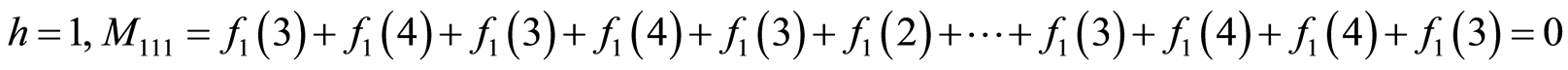

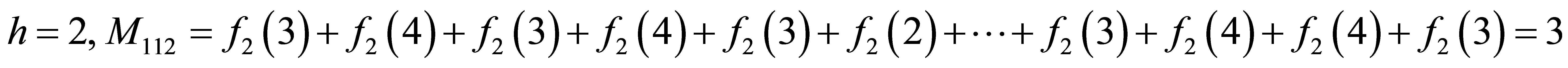

4.2.3. 计算灰色评价系数

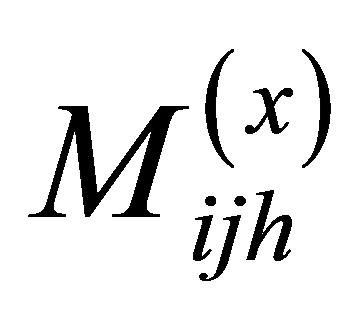

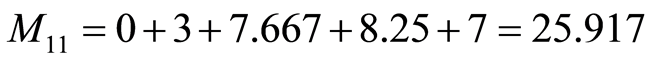

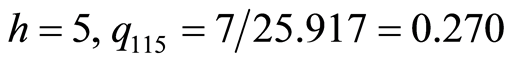

对评价指标Uij计算受评系统属于第h个灰类的灰色评价系数Mijh:

同理: ;

; ;

;

市场竞争指标U11对于各个评价灰类的总灰色评价值 ,同理可得到其它二级指标对于各个评价灰类的总灰色评价值。

,同理可得到其它二级指标对于各个评价灰类的总灰色评价值。

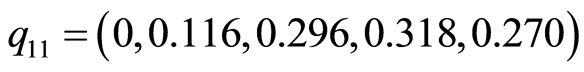

4.2.4. 计算灰色评价向量及权矩阵

;

; ;

; ;

; ;

;

市场竞争指标U11对于各灰类的灰色评价权向量 ,同理可得到其他二级指标对于各灰类的灰色评价权向量。

,同理可得到其他二级指标对于各灰类的灰色评价权向量。

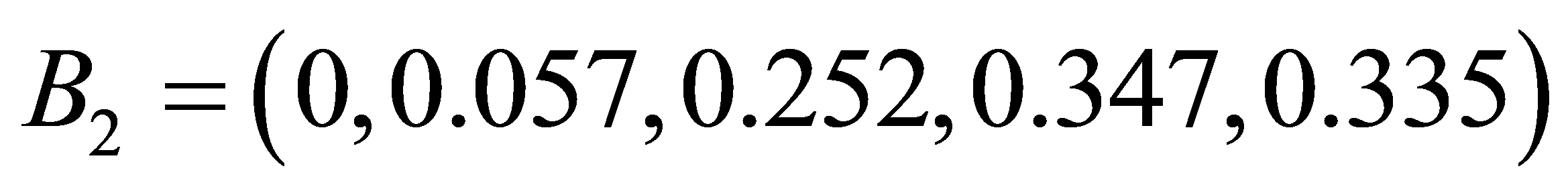

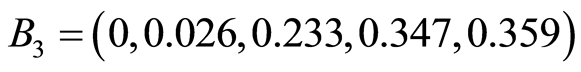

4.2.5. 对指标层U1,U2,U3,U4作综合评价

同理: ;

; ;

;

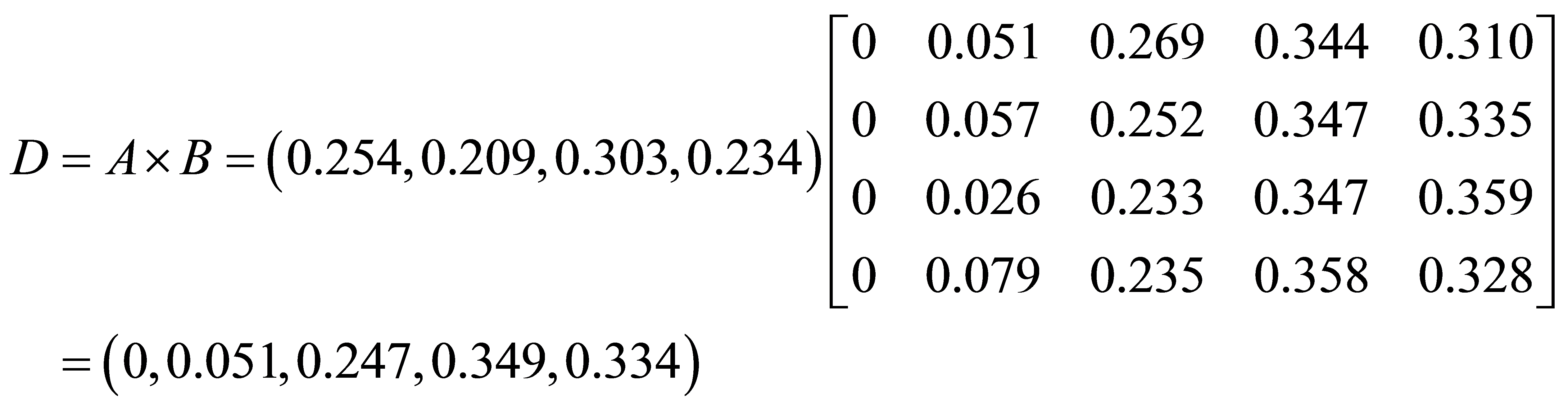

4.2.6. 对目标层作综合评价

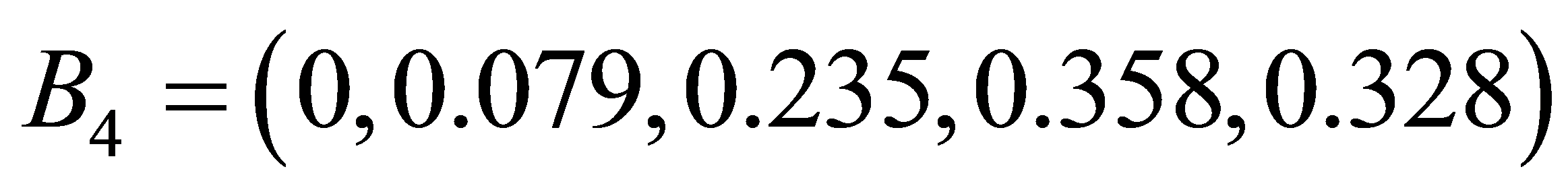

4.3. 计算出最终评价结果

将“农户 + 企业”模式的渠道效率之优劣程度划分为差、较差、中、良、优5个评价灰类等级,并按实际情况赋值;根据评分等级标准和评价灰类,确定 为各评价灰类等级赋值向量;叶类蔬菜渠道绩效综合评价值Z的计算结果如下:

为各评价灰类等级赋值向量;叶类蔬菜渠道绩效综合评价值Z的计算结果如下:

同理,“农户 + 产地集贸市场”、“农户 + 产地收购商”、“农户 + 批发市场”的渠道绩效综合评价值分别为Z产地集贸市场 = 3.598,Z产地收购商 = 3.510,Z批发市场 = 3.270 (表3)。

Table 3. The performance evaluation of marketing channels from rural households

表3. 基于农户的叶类蔬菜渠道绩效评价结果

5. 结论及政策含义

从表3的评价结果可见,农户面向企业、产地集贸市场和产地收购商的渠道绩效均处于“良”的水平,且“农户 + 企业”的绩效值最高(3.909),其次是“农户 + 产地集贸市场”(3.598)和“农户 + 产地收购商”(3.510)。绩效值最低且处于“中”的水平,则是“农户 + 批发市场”。

5.1. 农户通过企业(包括合作社)销售叶类蔬菜的渠道绩效相对最高,农户与企业等利益主体的收益也因此而提高,该渠道模式是促进叶类蔬菜产业化发展的有效途径

由于企业的产品经营规模相对较大,产品稳定供应能力、市场声誉以及渠道开拓能力也相对较强,不但使企业容易通过规模经济降低交易成本,更容易与校企等消费集团、超市以及其他高端零售市场直接对接而缩短渠道长度(这对不耐贮藏而易腐烂的叶类蔬菜特别重要),从而赢取价格与利润优势,进而有效降低农户的销售风险并带动农户增收。京郊叶类蔬菜主产区县的代表性企业及合作社,如通州区“北京东升方圆农业种植开发有限公司”、房山区“北京泰华芦村种植专业合作社”、“大兴区北京绿福产销专业合作社”、怀柔区“宝山镇蔬菜产销合作社”、密云县“北京南套里蔬菜种植专业合作社”等等,在带动农户销售叶类蔬菜的过程中,与北京市龙头企业(如北京天安农业发展有限公司等)合作,利用龙头企业的已有渠道和品牌优势,为农户取得了明显高于其它途径的渠道绩效。调查表明,京郊有超过15%的叶类蔬菜农户将产品销售给合作社及企业龙头,这类农户在生产过程中多数能够按企业或合作社要求的技术规范执行标准化生产和需求导向的市场化管理,其生产规模、生产品种、生产技术和产品质量一般比较稳定,有利于合作社及企业树立市场声誉且不断开拓营销渠道的宽度。

因此,政策上注重扶持能够有效带动农户闯市场的企业及合作社,促进规模型市场主体增强实力,是提高农户渠道绩效及收益,进而提升其生产供给动力的关键。这是提高北京乃至大都市郊区叶类蔬菜自给率的主要途径之一。

5.2. 农户选择通过当地产地集贸市场销售产品,是适应其自身规模产量小而品种多样分散,且本地没有企业及收购商等实力主体收购的一种灵活选择模式

产量规模小且品种分散的叶类蔬菜,适于农户用自家的简易运输设备(如小型三轮车等)在就近产地的产地集贸市场完成快速的批发或零售。该渠道因受到菜农时间、运输工具等制约,主要适于供应品种分散且每类品种销量较小的情况。调查显示,京郊近20%叶类蔬菜农户将产品自发销往就近的产地集贸市场。这种快速销售的短渠道,是农户灵活适应自身产量而降低产品滞销风险并提高渠道绩效的有效途径之一,也是满足京郊居民自身叶类蔬菜需求的主要供给渠道,该模式下市场这只隐形的“看不见之手”起到了重要作用,政府这只显性的“看得见之手”,可将主要力量放在创造良好的市场交易条件和有序监管等交易环境上。

5.3. 面对产地收购商销售产品虽然是京郊多数农户的传统选择,但降低这类渠道的比例,则是促进叶类蔬菜产业发展的必然趋势

“农户 + 产地收购商”的渠道模式,是农户适应自身产量规模中低等水平、生产品种相对集中、当地没有企业或合作社带动、自身不具备运输设备以及缺乏渠道开拓能力等情况的一种被动选择。与前来产区的产地收购商交易,是农户完成鲜活农产品销售的最传统渠道。这种渠道虽然有销售灵活、省时省运输设备等优势,但明显存在收购商停止收购的滞销风险,以及农户被动接受收购商定价等弊端。因而,在渠道绩效达到“良”水平的三类渠道中,“农户 + 产地收购商”模式的渠道绩效相对最低。虽然京郊将近60%的叶类蔬菜生产经营者习惯等待产地收购商前来产地收购,但是若要有效提升叶类蔬菜农户的生产经营收益,进而提升产品对首都市场“自给率”的贡献,有效缩小农户面对产地收购商渠道的比例是产业发展的必然趋势。因而,通过培育企业及合作社等市场主体,来提高叶类蔬菜生产销售的组织化程度,并保证农户有效参与其中而获取相应利润,是当前及今后相当一段时期提高叶类蔬菜渠道“控制率”的重要途径。

5.4. 绩效值相对最低且处于“中”水平的“农户 + 批发市场”渠道,不适于京郊自产叶类蔬菜实现快速销售

农户将产品运销到一级批发市场,再通过批发市场进行二级批发而转入零售,无疑会因增加渠道长度而增加产品损耗和销售风险,并挤压产品的盈利空间。理论和实践证明,与果类蔬菜和根茎类蔬菜相比,叶类蔬菜因具有明显的易腐和不耐贮运特性,销售中与批发市场合作的长渠道策略很少被采用。实地调研表明,具有一定产量规模的农户及其相互联合,通过批发销售产品时,多选择接近产地的批发市场。只有不足5%京郊农户及其自产的叶类蔬菜,到接近消费地的大型批发市场(如新发地、岳各庄、八里桥和水屯等)销售。

6. 研究局限讨论

本文在建立评估指标体系的基础上,应用灰色层次评价模型,对京郊叶类蔬菜生产经营农户所面对的主要销售渠道给予了绩效评估。虽然灰层次分析法能够实现量化评估叶类蔬菜的渠道绩效,其评价结果在指导实践中也具有重要的参考价值,但也存在一定欠缺,主要表现在:一是评估中没有结合渠道结构、渠道成员行为以及渠道组合策略等影响渠道绩效的因素进行全面分析;二是绩效分析只截取了直接面对农户的部分,没有针对不同渠道模式的整条渠道长度(如消费者评价)进行营销绩效的全面评估和比较。三是因不同实力的企业或合作社渠道开拓能力不同,与其合作的下游客户类型也各不相同,导致企业或合作社的营销绩效会因与超市、集团消费或高端需求配送等不同下游客户合作而异。本文没有进一步针对影响不同实力企业渠道绩效的因素分类细化分析。因而,在后续的深入研究中,横向上需要进一步全面考量影响渠道绩效的多层面因素,纵向上需要关注不同类型的全渠道成员,节点上有待立足于企业及合作社等主要销售主体,细化评估和比较不同实力主体与不同下游客户合作的渠道绩效,最终给出可操作性和针对性越来越强的参考对策。

致 谢

本文得到“叶类蔬菜产业技术体系北京市创新团队建设专项资金资助(项目编号:blvt-21)”;北京农学院定额人才培养项目“农产品流通效率与路径优化问题研究”资助和“教育部新世纪优秀人才支持计划(编号NCET-10-009)”项目的资助。实地调查得到团队所属北京大兴、通州、顺义、房山、密云、昌平和怀柔等区县综合试验站站长及所属田间学校工作站的支持及广大农户的配合,并得到团队其他专家的无私帮助,在此一并致谢!