1. 引言

石墨烯是石墨的单原子层结构,由碳原子构成正六边形网格。它是继石墨、金刚石、富勒烯、碳纳米管之后又一种碳的同素异形体。2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆(A. K. Geim)和康斯坦丁·诺沃肖洛夫(K. S. Novoselov),用微机械剥离法成功从石墨中分离出石墨烯,获得2010年诺贝尔物理学奖。石墨烯独特的电子性质,在器件应用上展现出巨大的应用潜力,被认为是最有可能取代硅的新型电子材料 [1] ,与碳纳米管不同,石墨烯大的共轭体系使其具有极强的电子输运能力 [2] ,极高的电子迁移率、光吸收率、热导率,强度高达130 GPa,高比表面积达2600 m2/g,最小霍尔电导率4 e2/h、良好的半整数量子霍尔效应 [3] 。科研人员发现在室温下石墨烯表现出量子霍尔效应,在温度4 K以下表现出反常量子霍尔效应 [4] 。

在1879年,美国物理学家HALL在实验中发现了著名的“霍尔效应”。在1881年,HALL研究磁性金属的霍尔效应时又发现“反常霍尔效应”。反常霍尔效应与霍尔效应最本质的区别在于,霍尔效应是由于运动的电子受到外部磁场作用的洛伦兹力,使其运行轨道发生偏转。而反常霍尔效应是由于材料本身内部的自身磁化,使运行的电子轨道发生偏转,是一种全新的物理现象。反常霍尔效应不需要额外施加外部磁场。

在1979年,K. Von Klitzing,G. Dorda等人在研究二维体系的霍尔效应实验时发现了整数量子化平台,即整数量子霍尔效应。D. Tsui、H. Stormer和A. Gossard发现了分数量子化平台,称之为分数量子霍尔效应。1988年,Haldane首次通过在六角蜂窝状晶格体系中引入交错的磁通量(总磁通量为0)发现:在破坏了时间反演对称性后,即使无外磁场存在,也可打开一个非平庸体能隙来实现量子霍尔效应.为区别于传统的强磁场导致的量子霍尔效应,零磁场时形成的霍尔电导量子化的现象被称为量子反常霍尔效应 [5] 。

量子霍尔效应的实现不仅需要强的磁场还需要极低的温度条件,而与之相对的量子反常霍尔效应的优势在于不需要外加强磁场,即可实现无损耗的手性边缘状态,量子反常霍尔效应的发现极大地促进了量子电子器件的发展。

2. 石墨烯的晶体结构和电子结构

2.1. 石墨烯的晶体结构

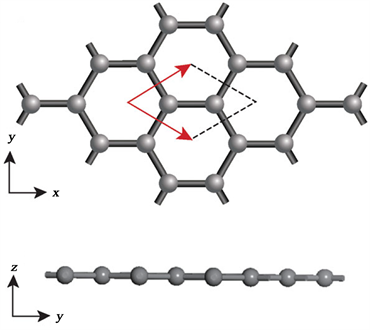

石墨烯是单层碳原子周期性规则排列所形成的二维平面具有非常稳定的结构。其单层的厚度为0.35 nm,其以sp2杂化形成六角蜂窝状的碳原子之间的碳碳键的键长为0.142 nm。单层石墨烯的理想比表面积为2630 m2/g,具有稳定的结构、拉伸弹性模量、抗拉强度较高以及具有优良的导热性能、零带隙、较高的电子空穴迁移率 [6] 。如图1所示,石墨烯的晶体结构。

Figure 1. Crystal structure of grapheme [6]

图1. 石墨烯的晶体结构 [6]

2.2. 石墨的烯电子结构

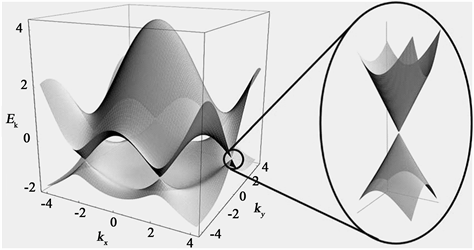

石墨烯具有二维蜂窝状平面结构,其优异的电学性能取决于其独特电子结构。石墨烯的蜂窝状结构可以看作是两个互相贯穿的三角形栅格。梁丹祥等人对石墨烯电子结构的分析中表明,石墨烯晶体结构中每个元胞包含两个碳原子,四个价电子的其中三个分别与邻近碳原子产生sp2轨道杂化形成三个σ键,另外一个P轨道电子贡献给非局域化的π和π*键,分别形成最高占据电子轨道和最低非占据电子轨道。而石墨烯的π键与π*键在布里渊区K点处退化,费米面收缩成一个点 [7] 。石墨烯中电子的独特的狄拉克费米子行为,使得石墨烯的能带结构,有着特异的结构和性质。用2 + l维的狄拉克方程描述石墨烯的电子结构,如图2所示。

3. 石墨烯的霍尔效应

量子霍尔效应(QHE)是量子现象发生在真正宏观尺度上的一个例子,自1980年发现以来一直引起人们极大的兴趣。QHE促进了一个新的计量标准的建立,即电阻量子h/e2,它只包含电子电荷的基本常数e和普朗克常数h。与许多其他量子现象一样,QHE的观察通常需要低于液氦的沸点的温度。人们期望在适当的环境条件下观察到明显的量子现象,以及在室内或至少在液氮温度下进行计量学的实际需求,成为科研人员巨大的动力源泉。

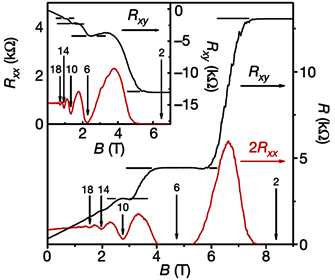

2005年,Yuanbo Zhang等 [9] 人在石墨烯的量子霍尔效应实验观察中,通过掺杂硅晶片上的Kish石墨(东芝陶瓷)中提取了高迁移率石墨烯样品,并通过电子束光刻热蒸发Au/Cr (分别为30 nm和5 nm)限定了用于传输测量的多个电极,使用霍尔棒型电极配置,通过向Si衬底施加栅极电压Vg控制石墨烯样品中的电荷密度,测量磁致电阻Rxx和霍尔电阻Rxy如图3所示。

石墨烯高迁移率使研究极端磁性量子极限中的输运现象成为了可能,图3(a)所示,当T = 30 mK和Vg = 15 V,霍尔电阻(黑色)和磁致电阻(红色)。在固定栅极电压Vg > VDirac,Rxy和Rxx作为磁场B的函数。在高磁场下,Rxy (B)呈现平台,平台对应h/e2v值,而Rxx正在消失,表现出霍尔效应。在低磁场下QHE特征转变为SdH振荡之前观察到至少两个定义明确的平台,其值为(2e2/h)−1和(6e2/h)−1,随后发展为(10e2/h)−1平台。图3(b)所示在1.6 k时测量,固定磁场B = 9 t时的霍尔电阻(黑色)和磁致电阻(橙色)栅极电压的函数。

Figure 2. Graphene electron energy band diagram [8]

图2. 石墨烯电子能带结构图 [8]

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 3. Quantified magneto resistance and Hall resistance of grapheme [9]

图3. 石墨烯的量化磁致电阻和霍尔电阻 [9]

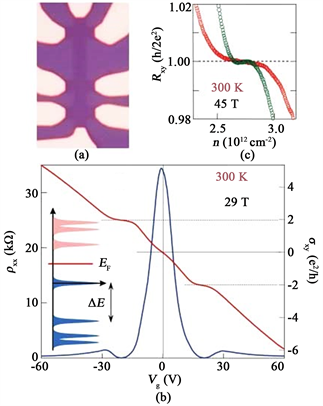

2007年,K. S. Novoselov等人 [10] 证明了,由于石墨烯中狄拉克费米子表现为无质量的相对论粒子,并在一般环境下几乎不发生散射的独特电子特性,石墨烯的单层碳原子紧密堆积在蜂窝晶格中,即使在室温下也可观察到QHE如图4所示。

Figure 4. Room temperature QHE in grapheme [10]

图4. 石墨烯中的室温QHE [10]

实验用的是尺寸为2毫米的石墨烯霍尔棒,其光学显微照片如图4(a)所示。霍尔电导σxy和纵向电导率ρxx是栅极电压(Vg)的函数。如图4(b)所示,Vg的正值诱发产生电子,Vg的负值诱导产生空穴。在300 K,29 T的磁场中,电子浓度n = (7.2 × 1010 cm−2∙V−1)Vg [11] [12] 。在室温下其σxy以电子和空穴的2e2/h显示出平台,而ρxx接近零(<10欧姆),显示出活化能ΔE ≈ 600 K,石墨烯室温下表现出了量子霍尔效应。

2011年薛其坤等人 [13] 对石墨烯的朗道能级和量子霍尔效应进行了探讨。石墨烯的费米能级通过背面门电压进行调节。由于单层石墨烯的载流子为无质量的狄拉克费米子,朗道能级的能级峰出现在(E = 0)狄拉克点,调节背面门电压,费米能级穿过狄拉克费米点,此时霍尔电导的平台发生了跳跃,而相对应的纵向电导则出现极大值。霍尔电导的平台±(1/2),±(3/2),±(5/2),∙∙∙∙∙∙∙处表现为半整数的量子霍尔效应 [11] 。当石墨烯为双层结构时,其载流子为有质量的狄拉克费米子,当调节背面门电压,费米能级穿过零能级时,霍尔电导就会出现两个量子平台的跳跃,霍尔电导平台出现在±1,±2,±3,∙∙∙∙∙∙∙等处表现为整数的“量子霍尔效应” [11] 。

2014年,乔振华,任亚飞等人 [12] 通过理论模型预言在石墨烯体系中引入交换场破坏时间反演对称性。并通过考虑Rashba自旋一轨道耦合,在狄拉克点打开一个拓扑非平庸的量子反常霍尔效应体能隙,进一步分析解释石墨烯量子霍尔效应的物理根源.讨论了几种实验原型,通过外部操控在石墨烯中实现量子反常霍尔效应。

2014年,Zhenhua Qiao等人 [14] 通过将石墨烯邻近耦合到反铁磁绝缘体破坏的时间反转对称性和自旋轨道耦合来实现量子反常霍尔效应。其通过第一性原理对吸附在BiFeO3 (111)表面上的石墨烯进行计算模拟,发现石墨烯中的邻近感应交换场约为70 meV,以及Rashba自旋-轨道耦合能够打开拓扑非平庸带隙。间隙的大小取决于石墨烯和薄膜基底之间的间距,并可通过施加外部压力通过实验进行调整。

量子霍尔效应在低耗能、高速电子器件的发展过程中起到决定性作用,由于量子霍尔效应使得低耗能、高速电子器件的制备成为可能。但是量子霍尔效应的实现需要在外部施加强磁场,而对于体积庞大的强磁场设备不仅价格昂贵而且尺寸巨大,相对于微小的电子器件,显然不适用。而量子反常霍尔效应作为霍尔效应家族的一员,其于量子霍尔效应最大的不同是量子反常霍尔效应的实现仅仅取决于材料本身的磁化,而不需要额外施加强磁场,使微型、低耗能、高速的电子器件的制备成为可能。从而解决电子器件发热问题和摩尔定律的瓶颈问题。这意味着将来计算机无论是性能还是品质都会发生质的飞跃。

4. 结论

自2004年英国曼彻斯特大学安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫从石墨中成功地分离出石墨烯,证明了石墨烯可以单独稳定的存在以来,石墨烯成为材料研究的新宠儿,有关石墨烯的性能和应用成为研究的热点。石墨烯凭借完美的杂化结构、极强的电子输运性能、极高的电子迁移率,较高的热导率等等优异的性能,使得石墨烯电子器件比硅器件具有更高的运行效率,成为代替硅的最佳候选材料。

霍尔效应对当今科技影响深远,仅汽车领域用到的霍尔电子器件就包括:信号传感器、ABS系统中的速度传感器、汽车速度表和里程表、液体物理量检测器、各种用电负载的电流检测及工作状态诊断、发动机转速及曲轴角度传感器等。而量子霍尔效应表现为霍尔电导出现平台,纵向电阻接近于零,可用于制造低耗能,高效率,高速度的电子器件。

石墨烯霍尔效应的发现,都不同程度地推动了材料科学的发展,并对当今科学技术有着深远的影响。石墨烯的二维电子结构,是典型的拓扑绝缘体,是将霍尔效应用于实际的最佳材料。但要想实现石墨烯电输运特性的实际应用,还有许多问题需要解决,还需要大量的基础研究工作。

基金项目

国家自然科学基金项目(11404395),中央高校基本科研业务费专项资金项目(2013QJ01)。

NOTES

*通讯作者。