1. 引言

内波是存在于两个不同密度的水层界面上或具有密度梯度的水体之内的水下波。周期和半日潮或日潮周期相同的内波叫做内潮汐。内波在海洋内部普遍发育,深海测量的大量实际记录表明,内潮汐在海洋中普遍存在,在深水区表现得尤为明显 [1] [2] 。

所谓内波、内潮汐沉积是指内波和内潮汐搬运碎屑物质于特定沉积环境发生沉积作用,形成具有特殊沉积结构、构造、特殊岩石类型、特殊岩性组合及特殊层序的沉积岩系列。是深水牵引流沉积的一种很重要的沉积类型。本文所称的内波、内潮汐沉积是指新元古代下江时期,贵州东南部及湘桂交界区南华裂谷盆地北西侧大陆斜坡-盆地部位,由内波、内潮汐搬运海底峡谷及浊流带来的松散碎屑物,于相应的环境发生堆积所形成的一套特殊的沉积岩石系列。

广泛出露于贵州东南部及毗邻地区的下江群,为一套浅变质的厚度巨大的陆源碎屑、火山陆源碎屑沉积岩。这一巨厚的引人瞩目的地质体自1936年王曰伦命名为“下江系” [3] 以来,地质工作者进行了大量的调查研究工作,至20世纪80年代,系统建立了其垂向序列 [4] [5] [6] [7] ,基本确立了其主体为一套以浊流沉积为主的复理石建造 [8] ,但对其中的很多特殊沉积现象(牵引流成因沉积构造)未能找到合理解释,以至于对其浊流成因及其斜坡-盆地沉积环境等产生了质疑,甚至提出了其沉积环境为陆棚等 [9] 。

笔者等自1992年以来主要在研究区及其毗邻地区进行1/5万区域地质调查工作,系统观测研究了下江群的物质组成、层理特征、沉积构造、基本层序、沉积组合等,对其中的特殊沉积构造如大型交错层理、板状交错层理、波状层理、脉状层理、透镜状层理、波痕等进行了认真的统计分析。除对其中的浊流沉积作用类型更为确定之外,还识别出了其中尚存在内波、内潮汐沉积、水道沉积、滑塌-滑移沉积等沉积作用类型。本文对其中的内波、内潮汐沉积进行报道,明确其深水牵引流性质,期能为下江群成因及其沉积环境分析、南华裂谷盆地演化分析提供更新的证据。

2. 区域地质概况

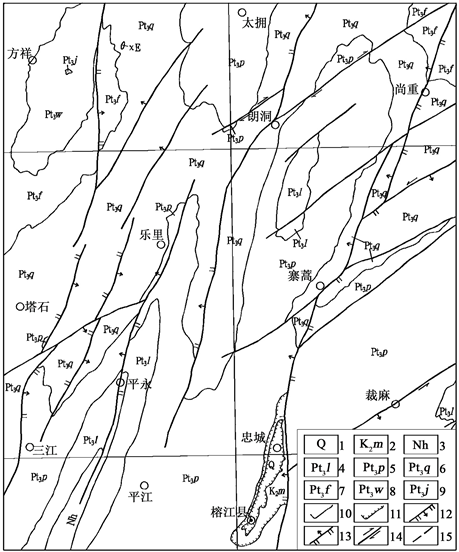

研究区位于贵州东南部地区(图1)。四堡运动之后的新元古代下江时期,扬子陆块与华夏陆块发生

1. 第四系;2. 茅台组;3. 南华系;4. 隆里组;5. 平略组;6. 清水江组;7. 番召组;8. 乌叶组; 9. 甲路组;10. 整合界线;11. 不整合界线;12. 正断层;13. 逆断层;14. 平移断层;15. 推测断层

1. 第四系;2. 茅台组;3. 南华系;4. 隆里组;5. 平略组;6. 清水江组;7. 番召组;8. 乌叶组; 9. 甲路组;10. 整合界线;11. 不整合界线;12. 正断层;13. 逆断层;14. 平移断层;15. 推测断层

Figure 1. Geological sketch map of survey region

图1. 研究区地质略图

裂解,形成南华裂谷盆地 [10] [11] [12] ,研究区位于该沉积盆地中心北西侧陆缘台地及斜坡-盆地部位。整个下江时期,随着裂陷和沉积充填,研究区经历了陆缘台地 → 大陆斜坡 → 深水盆地 → 大陆斜坡的演化过程,发生了滨岸碎屑岩沉积,台地碳酸盐沉积,斜坡-盆地浊流沉积,并伴有内波、内潮汐沉积,水道沉积,滑塌-滑移沉积等类型沉积,形成了分布广泛的巨厚的陆源碎屑、火山-陆源碎屑复理石建造:下江群。

区内的新元古代青白口系下江群,厚度 > 17,215 m,为整合伏于南华系长安组之下、不整合覆于四堡群之上的一套浅变质陆源碎屑、火山-陆源碎屑复理石建造。自下而上分为甲路组、乌叶组、番召组、清水江组、平略组、隆里组等共6个组 [4] [5] [6] 。其中甲路组和乌叶组主要出露于雷公山复式背斜近核部位,分布较局限;番召组-隆里组则广泛分布于研究区广大区域,是本次工作的主要研究对象。各组特征由老至新简述如下。

甲路组:为一套以石英绢云片岩、石英绢云千枚岩为主,下部夹较多变余砂岩、变余粉砂岩,上部夹较多钙质千枚岩及大理岩透镜体,底部常见变质砂砾岩的岩石组合。厚224~1320 m。按岩性分二段:第一段由灰至灰绿色变余砾岩、变余砂质砾岩、变余砂岩及石英绢云片岩、石英绢云千枚岩等组成。下部以变余砂砾岩为主,上部以片岩、千枚岩为主。第二段为灰绿色钙质绢云千枚岩、石英绢云母千枚岩为主,夹大理岩凸镜体或条带。为潮坪-浅海过渡环境沉积产物。

乌叶组:厚687~ > 3675 m。按岩性分二段:第一段为灰色变余砂岩、变余粉砂岩与石英绢云千枚岩、粉砂质板岩不等厚韵律互层,夹少量变余凝灰岩;第二段为深灰至灰黑色绢云千枚岩、含碳质绢云千枚岩、含碳质绢云板岩。具较清晰的复理石韵律,中上部发育浊积岩鲍马序列,局部具同生滑塌现象,为斜坡-盆地环境沉积产物。

番召组:为一套以变余砂岩、变余粉砂岩、粉砂质绢云板岩及绢云母板岩构成的地层,厚1580~2850 m。按岩性分二段:第一段为灰至浅灰绿色变余砂岩、变余粉砂岩与绢云板岩互层。第二段为灰至深灰色粉砂质绢云板岩夹凝灰质板岩及少量变余砂岩、变余凝灰岩。本组浊积岩鲍马序列发育良好,同生滑塌滑移较剧烈,为斜坡-盆地环境沉积产物。

清水江组:以含有较多凝灰质岩为特色,由灰至深灰色、灰绿色变余凝灰岩、变余沉凝灰岩、变余凝灰质砂岩、变余凝灰质粉砂岩和凝灰质板岩组成多种样式互层的一套地层。该组普遍发育浊积岩鲍马序列、多种类型的槽模构造、同生滑塌-滑移构造。应为斜坡-盆地环境沉积产物。厚1620~4070 m。

平略组:为一套由灰至灰绿色绢云板岩、粉砂质板岩为主的地层,上部夹少量变余砂岩。具复理石韵律,浊积岩鲍马序列发育较好,同生滑塌-滑移剧烈,为斜坡-盆地环境沉积产物。厚806~2300 m。

隆里组:为一套由浅灰绿色变余含砾不等粒砂岩、变余细砂岩、变余粉砂岩与粉砂质板岩、绢云板岩不等厚互层组成的地层。厚505~3000 m。据岩性可分二段:第一段为变余不等粒含砾砂岩、变余粉砂岩、变余细砂岩与粉砂质板岩互层,具明显的复理石韵律。第二段由淡灰绿色绢云板岩、含绿泥石斑点的粉砂质板岩、粉砂质绢云板岩及少量变余砂岩组成。发育明显的复理石韵律,有时具同生滑塌成因的包卷层理和角砾构造。本组亦应为斜坡-盆地环境沉积产物。

3. 内波、内潮汐沉积特征

内波、内潮汐沉积作用多发生于次深海-深海环境,难以抵近观察研究,保存于地质记录中的内波、内潮汐沉积,研究时间也较短,研究实例较少,目前还未建立起普遍适用的模式和标准。前人研究 [13] 显示内波、内潮汐沉积识别标志及其特征主要有:1) 形成于深水环境与深水沉积伴生;2) 具有双向沉积指向构造;3) 常见脉状、波状和透镜状层理;4) 具有周期性的双向递变垂向沉积序列;5) 沉积物以砂、泥为主。区内下江群中的内波、内潮汐沉积同样具有这些特征。

3.1. 成分特征

研究区内内波、内潮汐沉积主要见于下江群中上部番召组、清水江组、平略组和隆里组,尤以清水江组和隆里组最为常见。从番召组到隆里组,主体为浊流沉积,其物质成分主要有两类。其一,为来源于扬子陆块并经浊流或其他重力流搬运来的陆源碎屑;其二,为来源于同时期海盆内部及其周缘地区火山活动所产生的并经浊流或其他重力流搬运来的火山碎屑。这两类物质经同时期内波、内潮汐改造和再沉积后构成了内波、内潮汐沉积的成分主体。

构成内波、内潮汐沉积的陆源物质及火山碎屑有细砂(细砂级凝灰质)、粉砂(粉砂级凝灰质)、泥质。一般为三者的组合,构成砂泥级内波、内潮汐沉积;少部分仅有细砂,构成砂级内波、内潮汐沉积。砂泥级内波、内潮汐沉积中细砂、粉砂物质一般呈小透镜体产出,泥质一般呈泥脉或不规则起伏的纹层产出。砂级内波、内潮汐沉积中,岩石全由细砂构成,内部发育板状交错层理或在层面上发育波痕构造。

3.2. 沉积构造特征

3.2.1. 波痕

波痕是指流体流动达到一定流速时,改造和搬运非粘质松散沉积物,使沉积物表层砂质在迁移时形成的一种波状起伏的沙波在层面上留下的痕迹 [14] 。

区内下江群番召组及其上各组中均发育波痕构造(图2),主要为不对称流水波痕,波脊相互之间近于平行,少部分纵向延伸略有起伏,时见分枝复合现象。波痕的波长一般10~25 cm,波高0.5~3 cm不等。一般清水江组及平略组中波痕的波高较小,在0.5~1.5 cm之间,反映出水动力相对较弱;隆里组中的波痕波高大小均有,在0.5~3 cm之间变化,反映出水动力大小变化较剧烈。波脊走向有40˚、45˚、50˚、108˚、180˚、210˚、320°等,主要为NE-SW向,少数近S-N向或NW-SE向。所反映的古水流方向主要有NW-SE向、近E-W向及NE-SW向,与已知的根据滑塌褶皱轴面倒向判断的古斜坡倾向呈大角度斜交、相同或相反关系。

Figure 2. Ripple mark structure of 1:50,000 Zhaihao geological map sheet of Xiajiang Group survey region. (a) Ripple mark structure in Longli Formation at D2085; (b) Ripple mark structure in Qingshuijiang Formation at D4045; (c) Ripple mark structure in the Pinglue Formation at D4073; (d) Ripple mark structure in the 42nd layer of Longli Formation at PM111; (e) Ripple mark structure in Longli Formation at D4094; (f) Ripple mark structure in Longli Formation at D4111

图2. 研究区1/5万寨蒿幅下江群中的波痕构造。(a) D2085点隆里组中的波痕构造;(b) D4045点清水江组中的波痕构造;(c) D4073点平略组中的波痕构造;(d) PM111第42层隆里组中波痕构造;(e) D4094点隆里组中波痕构造;(f) D4111点隆里组中波痕构造

3.2.2. 交错层理

交错层理是指流体的流动达到一定流速时,搬运和改造松散沉积物在底床上形成砂波并顺流移动,在陡坡加积作用一侧形成的一系列斜交于层系界面的纹层组成的层理构造 [14] 。纹层上部与层系界面截交,下部与层系界面相切,倾向表示介质流动方向,可以利用斜层理的倾向了解沉积物的来源方向。

区内下江群番召组及其之上各组中均发育交错层理(图3),以楔状交错层理为主,次为板状交错层理,双向交错层理较少见。层序厚从1 cm左右至>10 cm均有,以1~5 cm为主,>10 cm者较少见。一般清水江组及平略组以小至中型为主,隆里组以中到大型为主。

交错层理前积纹层产状有270˚∠25˚、315˚∠18˚、160˚∠25˚、300˚∠8˚等,与层序界面有5˚~15˚不等的交角。所反应的古流向有由SE → NW向、NW → SE向、E → W向、NE → SW向等,与已知的根据滑塌褶皱轴面倒向推断的古斜坡倾向大致相反或相同。

Figure 3. Cross bedding of 1:50,000 Zhaihao geological map sheet of Xiajiang Group survey region. (a) Cross bedding in Qingshuijiang Formation at D7008; (b) Cross bedding in Pinglue Formation at D2026; (c) Cross bedding in the 40th layer of Longli Formation at PM111; (d) Cross bedding in Longli Formation at D4068; (e) Cross bedding in Longli Formation at D4055; (f) Cross bedding in the 6th layer of Qingshuijiang Formation at PM105

图3. 研究区1/5万寨蒿幅下江群中的交错层理。(a) D7008点清水江组中的交错层理;(b) D2026点平略组中的交错层理;(c) PM111第40层隆里组中的交错层理;(d) D4068点隆里组中的交错层理;(e) D4055点隆里组中的交错层理;(f) PM105第6层清水江组中的交错层理

3.2.3. 脉状层理

据地球科学大辞典 [14] 所谓脉状层理又称压扁层理。其特征是,具沙纹层理的砂岩薄脉状层理层呈波状起伏,波谷与部分波脊中有不连续的泥质脉,故称脉状层理。是潮汐带沙坪沉积的特征构造,也是内波、内潮汐沉积中重要的标志性层理构造。

区内下江群番召组及其之上各组中均发育有脉状层理(图4)。

这些脉状层理一般由两类纹层构成。其一为砂质、粉砂质或凝灰质纹层,颜色相对较浅,碎屑颗粒相对较粗,断面砂感强烈,厚1~20 mm不等,横向延伸常呈波状起伏;另一为泥质纹层或凝灰质纹层,颜色相对较深,矿物颗粒相对较细,断面较细腻,厚1~20 mm不等,横向延伸亦呈波状起伏,常见膨大、收缩、尖灭、再现等现象。

3.2.4. 透镜状层理

透镜状层理是指水动力相对较弱,泥质及凝灰质等较细沉积物保存条件较好的水流条件下,泥质或凝灰质纹层呈脉状或网状发育,其间包裹呈透镜状产出的砂质、粉砂质透镜体构成的一种多层系层理 [14] 。常见于潮汐带的潮坪(主要是泥坪)沉积中,也是内波、内潮汐沉积中重要的标志性层理构造。

区内下江群番召组及其之上各组均发育有透镜状层理(图5),以隆里组最为常见,清水江组次之、平略组较少。

这些透镜状层理主要发育于砂质板岩、粉砂质板岩、凝灰质板岩、变余泥质砂岩、变余泥质粉砂岩中。由呈脉状、条带状产出的泥质、凝灰质纹层与其所围限的砂质、粉砂质及凝灰质透镜体组合而成。表现为泥质、凝灰质纹层呈脉状、条带状延伸,横向上发生分枝复合现象,有时向两侧发生尖灭,构成泥质透镜体,有时两条泥质、凝灰质细脉发生分枝复合,其间围限砂质、粉砂质及凝灰质层,构成砂质透镜体。总体上泥质、凝灰质细脉(纹层)与砂质、粉砂质、凝灰质透镜体在垂向上叠覆,并在横向上较稳定的延伸,显示出脉状层理,透镜状层理组合特征。

Figure 4. Flaser bedding of 1:50,000 Zhaihao geological map sheet of Xiangjiang Group survey region. (a) Flaser bedding in Qingshuijiang Formation at D4045; (b) Flaser bedding in Pinglue Formation at D7020; (c) Flaser bedding in Longli Formation at D2085; (d) Flaser bedding in Longli Formation at D2046

图4. 研究区1/5万寨蒿幅下江群中的脉状层理。(a) D4045点清水江组中的脉状层理;(b) D7020点平略组中的脉状层理;(c) D2085点隆里组中的脉状层理;(d) D2046点隆里组中的脉状层理

Figure 5. Lenticular bedding of 1:50,000 Zhaihao geological map sheet of Xiajiang Group survey region. (a), (b) Lenticular bedding in Longli Formation at D4055; (c) Lenticular bedding in the 29th layer of Qingshuijiang Formation at PM111; (d) Lenticular bedding in the 40th layer of Longli Formation at PM111; (e) Lenticular bedding in Longli Formation at D4096; (f) Lenticular bedding in Qingshuijiang Formation at D6005

图5. 研究区1/5万寨蒿幅下江群中的透镜状层理。(a)、(b) D4055点隆里组中的透镜状层理;(c) PM111第29层清水江组中的透镜状层理;(d) PM111第40层隆里组中的透镜状层理;(e) D4096点隆里组中的透镜状层理;(f) D6005点清水江组中的透镜状层理

3.3. 层序特征

区内下江群番召组及其之上各组内波、内潮汐沉积在垂向上均以砂岩与泥岩互层,韵律性产出为特征。一般表现为颜色较浅,呈浅灰色、浅灰白色的变余粉砂岩、细粒岩屑砂岩或粉至细砂级变余沉凝灰岩与颜色较深,呈灰色、深灰色的板岩或泥级变余凝灰岩呈近等厚互层。这些变余粉砂岩、细砂岩或粉至细砂级变余沉凝灰岩与板岩或泥级变余凝灰岩薄互层在纵向上呈韵律性变化,二者之间交替出现且连续过渡,组合形成透镜状层理及脉状层理。

3.4. 伴生沉积类型特征

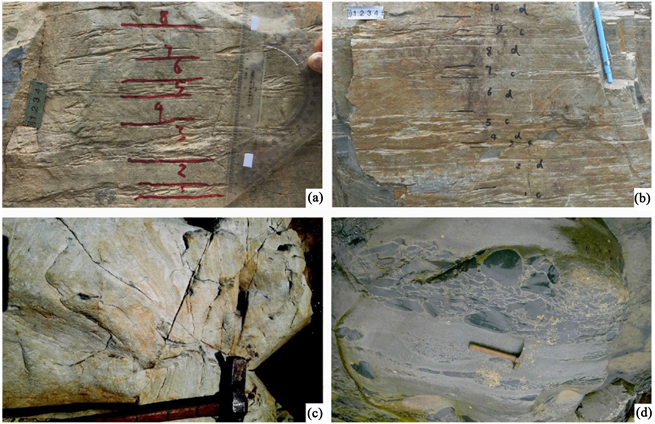

区内下江群中内波、内潮汐沉积往往与浊流沉积、滑塌-滑移沉积、深水水道沉积等类型沉积伴生(图6)。

Figure 6. Deep-water sediments of 1:50,000 Zhaihao and Jiajiu geological map sheet of Xiajiang Group survey region. (a) Baoma sequences of turbidite in the 2nd layer of Qingshuijiang Formation at PM105; (b) Baoma sequences of turbidite in the 8th layer of Qingshuijiang Formation at PM105; (c) The syngeneticsliding folds in Pinglue Formation at D5095; (d) Channel deposits in the 30th layer of Qingshuijiang Formation in 1:50,000 Jiajiu geological map sheet at PM202

图6. 研究区1/5万寨蒿幅、加鸠幅下江群中的深水沉积。(a) PM105第2层清水江组中的浊积岩鲍马序列;(b) PM105第8层清水江组中的浊积岩鲍马序列;(c) D5095点平略组中的同生滑塌褶皱;(d) 1/5万加鸠幅PM202第30层清水江组中的水道沉积

3.4.1. 浊流沉积

浊流沉积普遍发育于区内下江群中上部各组中。一般由变余中-细粒岩屑杂砂岩、变余粉砂岩、变余粘土质粉砂岩、粉砂质板岩、含粉砂绢云母板岩、凝灰质板岩和含粉砂凝灰质板岩等组成。其中变余杂砂岩碎屑含量75%~85%不等,杂基在15%~25%之间。具浊积岩鲍马序列,但多不完整。鲍马序列各段特征如下:

a段:常见于隆里组和清水江组。由变余细-中粒杂砂岩、变余(含砾)细-中粒杂砂岩组成。具明显的正粒序,递变层理发育,底界面为明显的侵蚀冲刷界面,常见沟模、槽模,沟模、槽模走向约30˚~210˚。一般厚5~20 cm,部分可达100 cm。

b段:常见于隆里组和清水江组。由变余细-中粒杂砂岩构成,具清晰或不太清晰的平行层理,由粒度级别不同、颜色深浅略有差异的砂质纹层交替叠覆构成,底部与a段无明显的界面,呈渐变关系。厚1~30 cm,一般5~10 cm。

c段:番召组及其以上各组均非常发育。由变余细粒杂砂岩、变余粉砂岩、变余粘土质粉砂岩、粉砂质板岩和凝灰质板岩等构成。具小型交错层理、波纹层理和同生液化变形层理(包卷层理)。底界与b段界面模糊,顶界与d段不连续。当鲍马序列以c段开始时,底界为冲刷突变界面。厚1~100 cm不等,一般1~8 cm。

d段:番召组及其以上各组均非常发育。由粉砂质板岩、含粉砂绢云母板岩、绢云母板岩等组成。具水平层理,由富含泥质或凝灰质的水平纹层与富含粉砂的水平纹层交替叠覆构成。底界与c段不连续,厚1~100 cm,一般厚1~15 cm。

e段:番召组及其以上各组均非常发育。由绢云母板岩、变余沉凝灰岩、变余凝灰岩等构成,发育不显纹层的均匀层理,颜色暗,与下伏岩层界面模糊。一般厚约1~3 cm,局部厚10 cm以上。

3.4.2. 滑塌-滑移沉积

滑塌-滑移沉积普遍发育于区内下江群番召组及其以上各组中。岩性与各组岩性一致,为浊流搬运而来的陆源碎屑、火山碎屑于斜坡部位沉积后,受重力或地震等作用诱发沿斜坡向下滑动变形或崩塌重新堆积而成。宏观上,滑塌-滑移沉积体呈厚层块状,成层性差,其规模差异很大,大的厚约几十米,而小的只有几十厘米厚,沿走向逐渐尖灭,呈透镜状或不规则状产出,其底部大多为一起伏不平之突变界面,且切割下伏地层。滑塌-滑移沉积体内部一般发育各种类型的同生变形层理、同生断层和滑塌角砾构造,在区内不同层位其组合特征具有一定的差异,反映了轻微蠕动,同生揉皱,原生滑断和滑塌等滑移-滑塌沉积特征。

3.4.3. 水道沉积

水道沉积在区内下江群中从乌叶组-隆里组均有发育。由变余砂质砾岩,变余含砾砂岩,变余细-中粒砂岩等构成。其中的砾石主要来源于下伏岩层或水道沉积体两侧围岩,粒度0.2~25 cm不等,磨圆度中等至良好,呈浑圆状至椭圆状产出,部分可见呈叠瓦状定向排列,显示床底滞流砾石沉积特征。沉积体总体上呈一些大小不等的底界下凹的透镜体,横向延伸向两侧逐渐尖灭,一般呈块状构造,具正粒序,局部见平行层理和大型交错层理。底界面一般为下凹的冲刷界面,顶界与上覆层渐变过渡。

4. 讨论

研究证实,内波、内潮汐沉积普遍存在于现代海洋中,内波、内潮汐沉积作用可直接观察到 [1] ,但内波、内潮汐沉积作用多发生于次深海-深海环境,难以抵近观察研究。保存于地质记录中的内波、内潮汐沉积,主要是根据沉积建造、岩性特征、沉积构造、沉积作用类型及其组合等进行反演研究,但由于研究时间较短,研究实例较少,目前还未建立起普遍适用的模式和标准 [15] [16] [17] [18] 。

本次研究,对区内下江群中上部的内波、内潮汐沉积识别标志及其特征进行了认真的观察和分析,取得了如下认识:1) 内波-内潮汐沉积发育于巨厚的下江群复理石建造中,与已经证实的浊流沉积、滑塌-滑移沉积、水道沉积等深水沉积类型伴生,属深水沉积无凝;2) 内波-内潮汐沉积发育单向及双向交错层理,对称及不对称波痕,具双向沉积指向构造特征;3) 内波-内潮汐沉积普遍发育脉状、透镜状层理;4) 内波-内潮汐沉积在垂向上均具砂泥岩互层韵律性产出的特征。这些具明显的牵引流沉积特征的特殊沉积类型,应该是南华裂谷盆地北西侧斜坡-盆地环境沉积产物,根本不是滨岸潮坪等沉积环境表面波水动力条件下发生的沉积。

5. 结论

本文根据研究区内多年来区域地质调查成果,对区内下江群中上部的牵引流成因沉积特征进行了详细描述,结合伴生的已经证实的浊流沉积、滑塌-滑移沉积、水道沉积等深水沉积类型特征分析,提出了研究区内下江群中上部存在内波、内潮汐沉积。该发现为合理解释以浊流沉积为主体的巨厚下江群中普遍存在的牵引流成因沉积构造提供了一种新的思路,为下江群沉积环境分析、南华裂谷盆地演化分析提供了新的依据。

基金项目

中国地质调查局地调科研项目(编号:121201010000150011-09),中国地质调查局地质调查项目(编号:121201003000172718)。