1. 引言

近年来,全球自贸区建设迅速发展,许多国家都将自贸区建设作为贸易发展的重点,并通过自贸区形成利益共同体,这对于全球的经济格局产生了很大的影响。我国自贸区的发展始于2002年中国-东盟自由贸易区(CAFTA)协议的签订,2007年党的十七大报告中明确提出实施自贸区战略,2012年党的十八大提出要加快实施自贸区战略的思想,2013年我国又提出建立面向全球的高标准自贸区网络的要求,2015年底,国务院进一步出台了《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》。自贸区建设已成为当前我国经济发展中的创新性探索,也是我国深度融入经济全球化的重要举措。

2016年8月31日,陕西批准设立自贸试验区(FTZ),成为我国第三批新设的7个自贸试验区之一。2017年4月1日,陕西自贸区在西安揭牌,标志着陕西自贸试验区正式成立。陕西自贸区共涉及三个片区,总面积119.95平方公里,包含西安高新区、西安经开区、西咸新区部分区域,西安国际港务区和浐灞生态区部分区域,以及杨凌示范区片区。陕西自贸区的建设是推进西部大开发战略,实现我国东、中、西部区域均衡发展,积极落实“一带一路”战略的重要举措。这为陕西经济社会的发展注入了强大的动力,必将大大提高陕西对外开放程度,促进陕西全面深化改革和经济转型升级。自贸区的建设将从贸易制度、海关监管、税收政策、金融体制等方面带来一系列的优惠便利条件,将促进贸易的巨大增长,从而带来物流需求的激增。因此,陕西的物流供给能否满足自贸区建设的新需求,如何实现陕西自贸区物流需求与物流供给的协调发展,亟需进行认真的思考。基于供需均衡视角,分析陕西省物流产业与自贸区的协同发展问题,能为推动陕西省物流产业对自贸区的发展提供有益的参考与借鉴。

2. 文献回顾

2.1. 自贸区与物流发展

自贸区分为两种类型:一种是自由贸易园区(Free Trade Zone, FTZ),即根据本国(地区)法律法规在本国(地区)境内设立的区域性经济特区,这种方式属一国(或地区)境内关外的贸易行为。另一种就是传统的自由贸易区(FTA, Free Trade Area),即根据多个国家之间的协议设立的包括协议国(地区)在内的区域经济贸易集团。两者都是经济一体化下的产物,被习惯性称之为自贸区。关于自贸区的研究,目前主要集中于自贸区经济效应的研究 [1] [2] [3] [4] ;自贸区建设发展经验及发展思路的研究 [5] - [10] ;自贸区背景下的企业发展问题研究 [11] 等。

自贸区的发展会对各个产业产生很大的影响,其中物流就是一个重要的领域。Steinert (2003)指出自贸区的建设为第三方物流提供商提供了发展机遇 [12] ;Spencer (2004)分析了自贸区的建设如何推动美国物流产业的发展 [13] ;何黎明(2015)从五个方面系统总结了自贸区建设为我国物流产业的发展提供的强大动力:一是通关便利化带动国际物流效率提升,二是服务贸易自由化改善物流业的发展环境,三是促进区域物流协同发展,四是推动跨境物流转型升级,五是引导供应链优化发展 [14] ;丁俊发(2014)对上海自贸区物流业运作的经验和教训进行了总结,提出了推动自贸区发展的相关建议 [15] ;王仲君(2014)基于上海自贸区的发展背景,分析了苏州物流业面临的新挑战,并提出了发展苏州物流业的新思路 [16] ;温兆琪(2016)基于厦门自贸区建设背景,分析了厦门对外贸易和港口物流的发展现状及对外贸易对港口物流的影响,并提出了发展对策 [17] ;王圣池等(2015)基于上海自贸区背景,研究“两头在外”模式对跨国企业在我国设立再制造中心的影响,重点研究企业的回收决策以及具体的物流网络布局 [18] ,等。

2.2. 物流供需均衡

供需分析源于现代经济学的研究逻辑。经济学中将供给定义为“一定价格水平下,企业愿意提供产品的数量”;关于物流供给尚没有形成统一的界定,一般认为物流供给实质上就是物流服务的提供,包括供给数量与质量两方面的内容。经济学中将需求定义为“一定时期内,消费者在某种价格水平下愿意且有能力购买的某商品的数量”;关于物流需求也没有统一的界定,一般认为物流需求是经济活动派生出来的一种不可或缺的次生需求,是各个经济主体为了满足其日常的生产经营或生活需要,所产生的对于物流服务的需要,也包括需求数量与质量两方面的内容 [19] [20] 。王之泰(2009)指出物流的供给与需求是一对矛盾,经常处于不稳定的平衡状态 [21] 。因此,物流供需均衡是一个动态的发展过程,两者的均衡协调才能实现物流效益的最大化,从而推动经济社会的可持续发展。关于物流供需均衡的研究,有的从供给、需求预测角度进行分析,多数研究主要是基于供需均衡机理,评价某一特定的物流系统的供需均衡状态。

综观现有研究成果可以发现,关于自贸区的研究正逐渐增多,尤其自我国提出建立上海自贸区以来,国内学者和相关决策部门对自贸区的发展给予了更多关注。自贸区是我国发展中的新生事物,因此现有研究多集中于自贸区自身的建设与发展以及对于经济发展的影响方面。物流作为支撑自贸区发展的重要手段,也是备受关注的问题之一。关于自贸区建设背景下物流产业的发展研究已有了一定的研究成果,提供了一些有价值的思路。但是总的来看相关研究仍不充分,针对内陆型自贸区的研究更为缺乏,也未见基于供需均衡视角的物流与自贸区协调发展的研究。

3. 陕西省物流产业供需状况分析

本文重点从物流供给、需求及供需均衡协调三个角度,选择典型的评价指标,系统分析陕西省物流产业的供需现状。

3.1. 物流业供给水平分析

从物流业增加值、货运量、货运周转量来看,陕西物流业供给规模在稳步增长,但增速放缓。2017年陕西省物流业实现增加值1371.6亿元,比十二五初期增长67%;全省完成货运量16.34亿吨,货运周转量3869亿吨公里。从指标的绝对值来看,陕西省物流供给规模是在稳步增长的,但是从同比增长可以发现,总的增速呈现波动下滑趋势,尤其在2013年之后有明显的回落。

从物流行业固定资产投资额来看,“十二五”期间,陕西省物流行业投资规模持续扩大,投资总量累计达8271亿元,物流行业固定资产投资额及其占全社会固定资产投资额的比例逐年递增。2017年,全省物流相关行业完成固定资产投资达2521.58亿元,比上年增长14.1%,其中交通运输业完成投资1525.72亿元,批发和零售业完成投资652.22亿元,仓储业完成投资330.67亿元,邮政业完成投资12.96亿元。物流行业固定资产投资额持续增加,为物流行业的快速发展和服务转型提供了重要保障和支持。

近年来,陕西物流供给质量也得到了明显改善。从基础设施和路网建设来看,公路通车里程突破17万公里,路网通达性显著提高;铁路形成了“两纵五横八辐射一城际铁路网”骨架,通行能力大大提升,陕西在全国铁路运输网中的地位和作用进一步增强;民航网络也不断完善,空港建设加快,启动了空港和陆港联动发展;增开了国际航线,不断打通陕西省向西开放空中通道。

从物流企业发展来看,陕西省近年来物流企业实力正在不断增强。根据相关统计,截止2016年3月,陕西省A级物流企业已达到61家,比“十二五”初期增加了27家;其中5A级5家,4A级16家,3A级25家,2A级12家,1A级3家;2017年4月,陕西省又有9家物流企业通过了全国第二十三批A级物流企业认证,这大大促进了陕西省物流产业聚集和服务水平的提升。

从物流园区建设来看,陕西近年来在这方面取得了突破性的进展。“十二五”期间,陕西重点推进建设了七大物流园区:西安国际港务区、西安咸阳空港物流园区、宝鸡陈仓物流园区、榆林能源化工基地物流园区、汉中褒河物流园区、渭南潼关物流港、安康综合物流园,进一步将陕西推进打造成全国重要物流中心。2011年西安综合保税区批准设立,2012年安高新综合保税区批准设立。近年来,西安国际港务区对外影响力和辐射力不断提升,为陕西省建设丝绸之路经济带新起点,打造内陆型改革开放新高地提供了重要基础。

从信息技术的普及来看,越来越多的物流企业加快信息化的应用和改造,在运输、仓储、财务、客户管理、业务流程、办公管理、网上交易、金融服务等方面相关信息技术与信息平台的应用越来越广泛,这大大提升了物流服务的质量与效率。

总体来看,当前国内经济运行步入“新常态”,陕西省物流产业供给规模在稳步增长,但增速放缓,运作质量逐步提升。

3.2. 物流业需求水平分析

近几年,面对全球不寻常的经济形势,陕西省经济仍实现了较快的增长。从国民生产总值、人均生产总值来看,指标的绝对值在稳步增长。2017年陕西省实现国民生产总值21,898.81亿元,比上年增长8%,为“十二五”初期的1.8倍;陕西省国民生产总值年均增速位列全国第一方阵,经济总量位次也持续前移。从社会物流总额来看,陕西物流业需求规模在稳步增长,同时增速放缓。2017年陕西省社会物流总额为46749.4亿元,已达到“十二五”初期的2倍;从社会消费品零售总额来看,消费规模逐年递增,2017年社会消费品零售总额达到8236.37亿元,比上年增长11.8%,比“十二五”初期增长了1.17倍;从外贸进出口总值来看,2017年进出口总值达2714.93亿元,比上年增长37.4%,是“十二五”初期的18.6倍,尤其是2013年之后外贸进出口有了飞跃式的提升,这主要得益于“一带一路”战略的实施。近年来,陕西省居民人均可支配收入及城镇居民人均生活消费支出也在不断提高,说明陕西省人民生活水平也在不断提高,因此,对于民生类的物流需求越来越多,同时对于物流服务质量的要求也不断提高。

从物流需求结构来看,受互联网、电子商务、信息技术等发展的影响,与传统产业,如煤炭、钢铁、水泥等相关的物流需求正逐渐减少,而与民生相关的消费类物流需求则呈现越来越快的增长,因此,物流需求结构在不断优化。

此外,据相关统计,近年来,陕西省制造业、商贸服务业都在加快剥离物流业务环节,目前全省80%以上的制造企业、95%以上的商业超市已开展与第三方物流企业的合作,因此,对于物流服务需求的广度和深度也进一步提高。

总体来看,陕西正处于从经济欠发达省份向中等发达省份跨越的历史性发展时期,经济的持续发展给陕西物流业带来了越来越大的需求。

3.3. 物流供需数量协调水平分析

本文选择区域物流供需弹性指标(E)进一步分析陕西省物流供需数量协调水平。区域物流供需弹性,即区域物流需求增长率与区域物流供给增长率之比,其计算公式为:

(1)

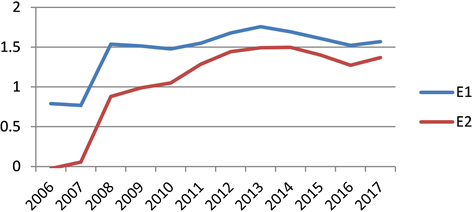

其中Y表示区域物流需求,为全面反映物流需求,选用生产总值与社会物流总额分别进行分析,计算的区域物流供需弹性分别表示为E1,E2;X表示区域物流供给产出值,选用货运周转量进行分析。根据2006~2017年相关数据进行计算,E1,E2计算结果如图1所示。

根据图1可以看出,采用两种数据计算出来的物流供需弹性变化趋势基本一致。总体来看,陕西省物流供需弹性从2007年之后有明显的提升,逐渐接近于1并超过1,说明物流供给对经济增长及物流需求的推动作用明显增长,之后处于平缓变化,到2013年左右达到峰值,之后开始缓慢下降,近两年又开始出现逐步回升的发展态势,这说明近年来物流供给对经济增长及物流需求的推动作用处于相对平缓的波动变化。

3.4. 物流供需质量协调水平分析

关于物流供需质量协调水平的分析较为少见,也尚未形成成熟的评价方法。本文选择社会物流总费用占生产总值的比重、物流业增加值占生产总值比重以及物流业增加值占第三产业增加值比重三个指标来分析陕西省物流供需质量协调水平(见表1)。由于从2014年起,《全国物流运行情况通报》不统计物流业增加值指标,仅披露物流业总收入情况,表中2015-2017年各年物流业增加值数据用物流业总收入替代。

从表1可以发现,自2012年之后,陕西社会物流总费用占生产总值的比重有明显下降,近几年基本保持在15%左右,近两年社会物流总费用占生产总值的比重高于全国平均水平。物流业增加值占全省生产总值的比重变化幅度不明显;物流业增加值占全省第三产业增加值的比重近几年出现缓慢的下降趋势;与全国平均水平相比,陕西省这两个指标基本高于全国平均水平。总体来说,近年来陕西省物流运行的总体质量和效率有了较大的提升,但是发展的内在动力仍显不足。

Figure 1. Supply and demand elasticity of logistics in Shaanxi province from 2006 to 2017

图1. 2006~2017年陕西省物流供需弹性

Table 1. Logistics supply and demand quality coordination in Shaanxi province from 2011 to 2017

表1. 2011~2017年陕西省物流供需质量协调

4. 自贸区建设对陕西省物流产业的新要求

1) 自贸区新定位对于物流发展路径的新要求

由于陕西的特殊地理位置,陕西自贸区的定位也具有特殊性。陕西地处内陆,承东启西,是中国版图的中心,也是丝绸之路经济带的起点。因此,陕西自贸区的建设定位于实现国内东西部经济的协同发展,打造内陆型改革开放的新高地,并通过丝绸之路产生国际化的联动效应,打造“一带一路”经济合作和人文交流的重要支点。从目前全球范围内自贸区的建设情况来看,基本都是以水运港口为依托,内陆型自贸区不同于沿边沿海自贸区,物流通道需要充分依托铁路运输,并积极发展航空运输,突出“一带一路”对外合作与交流,处理好国内物流与国际物流的衔接和协调。

2) 自贸区发展对于物流供给数量的新需求

随着贸易限制取消,关税的降低或取消,贸易量必然会大大扩增,商品流通范围、流通规模会不断的增大。自贸区的政策优势会吸引高端制造业和现代服务业向西安集聚,吸引和转移越来越多的国内外企业的进出口业务,自贸区将集聚更多的人流、物流、信息流等,从而必然会产生对于物流规模及速度的新需求。如上海自贸区成立仅一年时间,新增注册企业就达到11440户,主要集中在批发、零售、租赁、商务服务业,这些都是物流需求较大的行业。因此,随着自贸区的不断发展,贸易量会不断增大,物流需求必将会不断增多。如果不能尽快提升物流的有效供给,必将制约自贸区的发展。

3) 自贸区发展对于物流供给质量的新需求

物流作为经济系统的重要组成部分,是经济发展的重要推动力之一。要实现自贸区内贸易的高效开展,保证自贸区内企业的竞争优势,必须要有高水平的物流服务作为支撑与保障,同时,如果具备高水平的物流服务系统,也将吸引更多的贸易,进一步提升自贸区的竞争力和影响力。自贸区本身是一个功能多元化的经济特区,自贸区的建设除了会带来物流规模增量的需求之外,对于物流服务水平、运作模式、甚至运作业态都会产生新的需求。

根据上述分析,陕西省目前物流运行的总体质量和效率虽然有所提升,但是发展的内在动力仍显不足。目前陕西省物流企业整体服务水平仍偏低,物流龙头企业相对短缺,竞争力不足。因此,如何借助自贸区发展的新机遇,应对更多、更激烈的市场竞争,需要注入更多的发展动力,再次加速提升物流供给质量。

5. 自贸区背景下陕西省物流产业发展对策及建议

1) 正确把握自贸区战略定位,打造“一带一路”内陆型国际物流枢纽

陕西省物流产业的发展要顺应自贸区的战略定位,为努力把西安打造成全球著名的内陆型自由贸易港提供基础的流通通道支撑作用。陕西物流的发展需要构建国际化物流合作平台,充分依托铁路运输,同时积极发展航空运输,完善西咸机场与国际港务区的通道衔接,推动国际港务区的虚拟空港建设,形成“陆港”和“空港”协调发展架构,构建铁路、航空、公路无缝衔接的综合交通网络。同时,陕西省要进一步推动物流区域性运作向全国、全球物流协调运作转变,要进一步加强与“一带一路”沿线国家和地区的物流合作,构建与周边国家与地区有效衔接的全球性物流网络。

2) 多方位整合物流资源,全面提升物流综合性服务供给水平与质量

整合存量物流资源,挖掘资源潜力是提升物流效率的重要手段。首先要充分利用和协调整合现有高新综合保税区、西咸保税物流中心、西安国际港务区的物流资源;二是培育物流龙头企业,支持中小物流企业的合作与整合。目前陕西省物流企业大部分仍是中小型企业,面对自贸区设立带来了巨大的发展机遇,要求这些企业必须迅速转型升级,通力协作。要探索实现物流企业协同化运作的路径,同时要继续扶持和培育实力强的综合化骨干物流企业。未来自贸区将成为布局全球供应链的重要节点,物流企业需充分利用供应链升级的机会,从传统物流向高端物流和供应链服务转型,全面提升物流服务水平,创新物流服务模式,推动物流组织形式创新;三是实现区内外货源的整合。例如目前我国许多城市都开通了连接欧亚的国际货运班列,造成货源分散,回流货源匮乏等巨大的资源浪费,因此,务必明确区域功能定位,形成区域间资源的整合。四是进一步加强物流与制造业、商贸业的对接,依托陕西主导产业,引导物流业与电子信息、汽车制造、航空航天、有色金属、石油设备等产业实现深度融合发展。

3) 充分运用现代技术,大力推进物流信息化与智能化建设

构建适应自贸区运营发展需求的综合物流信息云平台,完善跨境电子商贸平台,同时,鼓励物流企业加快完善自身信息系统建设,充分发挥现代物联网、云技术、大数据等技术对于物流产业的促进作用,大幅提高物流企业信息化管理与智能化运作水平。

4) 做好顶层设计与统一管理,加快物流业供给侧改革

在自贸区建设发展背景下,要进一步明确物流产业的发展目标与发展方向,大力提升物流业集成化、社会化、标准化与智能化水平。一直以来,物流业呈现部门分割式和地区封锁的管理模式,这制约着物流业的有效运作,影响物流的通畅运行。陕西省在2014年成立了铁路民航邮政处,是推进全省综合交通运输体系建设,降低物流业发展成本的一大举措。面对自贸区发展的新背景,仍需要进一步建立统一的管理部门或协调机构,以此推动物流标准化、精简式、规范化的高效管理。此外,还有必要加强物流业法律法规的建设,完善政策环境。

基金项目

本文受以下项目资助:陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目“结构性减税背景下营改增对陕西省物流业发展影响研究”(2018C001);陕西省教育厅科研计划项目“一带一路”战略背景下陕西省物流产业多层次协同发展体系构建及其状态测评”(16JK1304);陕西省教育厅科研计划项目“陕西省物流业与制造业联动发展的关联效应及空间布局研究”(17JK0306)。