1. 前言

CFG桩所形成的复合地基是目前国内应用比较广泛的一种地基处理技术,可适用于各种类型的基础和其它组合而成的基础形式,对改善一些不良地质土体发挥了其特有的优势,它是基于碎石桩地基加固方法而发展起来的一种特殊施工技术。桩体内部不需要设置钢筋,把工业废料-粉煤灰充分利用来当作桩体的掺和料,经济效益比较显著,同时降低了工程造价,施工质量容易把控,利用其材料特殊性质、能够发挥桩长范围内受力、桩侧摩阻力、端承作用、桩土共同作用而形成复合地基,具有小沉降、快稳定等特点,因此该技术在地基处理工程中得到非常广泛的应用 [1] [2] [3] 。褥垫层的铺设是CFG桩复合地基的一个至关重要的施工环节,其主要成分一般有砂和碎石,其材料的强度、铺设的厚度不同都会影响桩土承载力的发挥 [4] [5] [6] 。褥垫技术 [7] - [13] 是设计施工过程中的一项核心技术,用来确保施做的桩和桩间天然土体能够一起承受其上部结构传来的荷载并合理调整其各自所分担的荷载,减小基础底部应力集中的作用。在普通桩基础中,由于没有铺设褥垫层,基础直接坐落在桩体上,这样桩会对基础底部产生十分显著的应力集中现象,对基层也会产生一定的冲切作用,导致桩体受压破坏,基础也会发生冲切破坏而丧失其工作能力 [14] 。

在褥垫层的作用下,CFG桩能够全桩长范围内受力,并通过桩侧摩阻力的作用将上部荷载传递到桩端持力层,而且当选择土质较好的土层作为桩的持力层时,能够表现出显著的端阻作用,对桩体产生向上的推力,阻止其向下刺入,缓解了地基土体产生过大的沉降,从而提升了复合地基的承载力,随着其施工技术日渐成熟,在工程中逐渐被推广 [15] 。

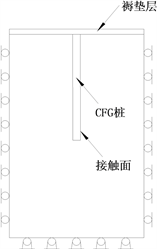

近年来大多数国内外学者针对有关CFG桩复合地基的研究重点有:褥垫层是否铺设以及其铺设材料的性质、铺设厚度、桩径比的影响、桩的布置位置以及其它组合模型等方面,根据试验结果,按照变形控制理论,在一定的假设条件下考虑影响CFG桩复合地基沉降因素,从而可计算复合地基的力学变形性能 [16] [17] ,通过建立数值模型,把二维问题延伸至三维问题进行考虑,与理论计算结果相对比,从而得出最终结论 [18] 。其具体结构如图1所示。

2. 数值模型的建立

2.1. 建模原则

1) 在建立三维数值模型时,忽略实际静载试验中次要因素的影响做出一些合理的简化,然后进行建模分析。

2) 由于CFG桩的桩体内不需要配置钢筋,建模过程中将桩体作为各向同性体考虑,土体单元设置为Mohr-Coulomb模型,桩体单元设置为弹性模型。

3) 桩体与周围岩土体的相互作用是通过设置接触面的方式来实现的,假定在数值计算过程中,接触面的参数不会发生改变。综合本工程的最终勘察报告及设计参数来选定模型中各土层岩土体力学性质参数,见表1。

Figure 1. Diagram of CFG pile composite foundation

图1. CFG桩复合地基示意图

Table 1. Physical and mechanical parameters

表1. 物理力学参数

4) 由于CFG桩和岩土体之间的刚度相差比较大,位移不连续,需考虑接触面的影响以及基础面的变化特征,可以减少由刚度差别较大所产生的位移误差影响。根据数值计算程序的特点,将其设置为“Interface”,本次数值模拟计算中对各接触面的力学参数选取见表2。

2.2. 模型尺寸及边界条件

在本工程中,CFG桩设计桩径为410 mm,桩长分别为8.50 m、9.50 m、10.00 m、12.00 m,根据地质勘查资料,钻至标高20.38 m时,未穿透圆砾层,该基岩层强度较高,可作为持力层,考虑消除边界效应的影响,模型从桩底向下统一扩展10 m,X轴及Y轴方向各扩展10倍的桩径。模型中所建的桩体与工程实际桩体一致,也是在桩顶铺设150 mm厚砂石类材料作为褥垫层,设置接触面来模拟桩体与桩周岩土介质之间的相互接触作用。所有边界条件均为位移边界条件,其中模型上表面为自由边界,下表面为固定端约束,如图2所示。

Figure 2. Boundary conditions of the three dimensional computational model

图2. 三维模型的边界条件

3. 试验方法

本场地在0~25.00 m深度范围内由钻孔得知的地层有杂填土层、新近沉积体土层及第四系冲洪积层,无其它不良地质作用相对较稳定。根据勘察结果及有关地质资料,本场地自上而下可分为6个工程地质层,分别为杂填土层、粉质粘土层、砂质粉土层、细砂层、圆砾层。

试验的载荷方法为慢速维持荷载法,即荷载分级递加作用于试验桩上,加载的方法、测读间隔的时间按照规范执行,当在本级荷载作用下桩体已经处于较稳定的状况,可开展下一级荷载的施加,直至试验桩满足终止条件或者发生破坏,然后对施加的荷载进行逐级卸载,直至荷载为零。

1) 复合地基增强体的单桩静载荷试验

本次试验选用的圆形承压板与单桩截面积相等(即直径410 mm),最大试验荷载加至2倍设计要求承载力的特征值,共分8级进行加载,每级之间加载量相同。

卸载时,卸载级数是加载级数的一半,每级之间的卸载量也相同。当荷载全部卸载完毕后,再维持60 min来监测试验桩的桩顶位移量。

2) 单桩复合地基静载荷试验

本次试验选用的正方形承压板与单桩处理面积相等,最大加载压力应满足大于设计要求条件下的承载力特征值的2倍,共分8级进行加载,每级之间的加载量相同,试验过程中记录承压板的沉降量。

卸载时,卸载级数是加载级数的一半,每级之间的卸载量也相同。当荷载全部卸载完成后,再维持180 min来量测并记录本试验总的回弹量。

4. CFG桩现场检测分析

本工程分别对该项目的10#、11#、12#、19#、20#楼的CFG桩复合地基进行现场试桩检测试验,每栋楼选取3根桩体进行静荷载试验,试验前把所有受检桩的桩顶都已经处理平整且与设计标高一致,桩的位置在现场随机选定。

4.1. 单桩竖向静载试验

本次现场选做复合地基增强体单桩静载荷试验的桩体共15根,各栋楼的单桩设计竖向抗压承载力的特征值为460~565 kN。由于施工现场桩体为工程桩,没有设置试验桩,因此在试验过程中并未将检测桩体破坏,分别只加载至设计单桩竖向抗压承载力特征值的两倍,总共分8级荷载进行试验。

4.1.1. 检测结果

在试验过程中根据现场检测方案以及规范逐级加载并记录监测数据,现将该15根试验桩体在每级加载下桩顶的沉降量整理见表3。

Table 3. Statistical results of vertical static load test of piles reinforced composite foundation

表3. 复合地基增强体单桩竖向静载试验结果统计

4.1.2. 数据分析

根据上述静载试验的监测得到的数据,进行单桩竖向抗压承载力分析,由于检测的桩体众多,限于篇幅只对10#楼的监测数据进行处理分析。

拟建10#楼地上15层为剪力墙结构,地下2层,选用筏板基础作为该工程的基础,粉质粘土③层作为基础持力层,采用CFG桩对该地基进行加固处理。CFG桩的有效长度为8.50 m,细砂⑤层作为桩端持力层,其设计单桩竖向抗压承载力的特征值为460 kN。该栋楼所施做的总桩数为238根,根据相关规范要求,现场选取3根来进行复合地基增强体静载荷试验。

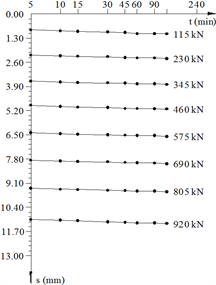

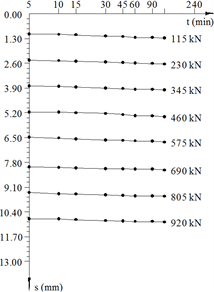

对上述所统计的原始数据进行整理,归纳分析得出最终结果见表4,并绘制出该试验过程中的荷载-沉降(Q-s)曲线,沉降-时间对数(s-lgt)曲线,如图3~图8所示。

Table 4. Results of static load test of piles of composite foundation vertical in building 10

表4. 10#复合地基增强体单桩静载荷试验结果

注:试验深度为设计桩顶标高处。

Figure 4. 10#131 pile s-lgt curve

图4. 10#131桩s-lgt曲线

Figure 6. 10#182 pile s-lgt curve

图6. 10#182桩s-lgt曲线

Figure 8. 10#195 pile s-lgt curve

图8. 10#195桩s-lgt曲线

从上述3根桩体做静载荷试验所得到的相关辅助曲线图来看,在荷载加至最大值920 kN的全过程中,均未产生破坏荷载,而且曲线上也没有出现较为明显拐点,每级荷载下的位移量都相对比较均匀,最终最大位移值为12.28 mm,均未超过13 mm,荷载-沉降曲线属于缓变型;所有s-lgt曲线均较平直发展,每级荷载下其斜率基本没有变化,尾部也均未出现显著的向下弯曲现象,而且间距均匀缓慢递增,依据规范规定,可以选取试验中所施加的最大荷载值作为所检测桩体的单桩竖向抗压极限承载力,又因为试验过程中所选取的是同类桩,满足其极差不超过平均荷载值的30%,所以取平均值920 kN为单桩竖向抗压极限承载力,按两倍安全系数考虑,最终确定该栋楼下的CFG桩的单桩竖向抗压承载力的特征值为460 kN,满足设计要求。

4.2. 单桩复合地基静载试验

本工程中进行单桩复合地基静载荷试验也共计检测15根桩体,试验时选用的正方形承压板与所检测桩体的单桩处理面积相等,施加的最大压力不小于2倍设计所要求承载力的特征值,总共分8级荷载进行试验。

4.2.1. 检测结果

单桩复合地基静载试验过程中根据现场检测方案以及规范进行试验并记录监测数据,现将该15根桩体在每级加载下的承压板沉降量整理见表5。

Table 5. Statistics results of static loading test of the single pile composite foundation

表5. 单桩复合地基静载试验结果统计

4.2.2. 数据分析

拟建10#设计复合地基的承载力特征值为320 kPa,单桩的处理面积为2.72 m2,最大试验荷载加载至1750 kN,试验中选用的正方形承压板与单桩处理面积相等,即边长为1.65 m,最大的加载压力不小于2倍设计要求承载力的特征值,即最小加载压力为640 kPa。根据相关规范要求,现场选取3根桩体进行单桩复合地基的静载荷试验。

对上述所统计的原始数据进行整理,归纳分析得出最终结果见表6,并绘制出该实验过程中的压力-沉降(p-s)曲线,沉降-时间对数(s-lgt)曲线,如图9~图14所示。

Table 6. Results of static loading test of the single pile composite foundation in building 10

表6. 10#楼单桩复合地基静载荷试验结果统计

从上述获得3根做单桩复合地基载荷试验得到的相关辅助曲线来看,加载至最大值1750 kN的过程中,均没有出现破坏荷载,而且也没有出现较为明显的拐点,每级所施加的荷载位移量都比较均匀,最终最大总位移量为18.82 mm,没有高出19 mm,远远小于规范的相关要求(即沉降量s与承压板边长b之比等于0.06,位移值为99 mm),这样可初步断定所检测的单桩复合地基极限承载力值均不小于640 kPa,按两倍安全系数考虑,各测点承载力实测值均不小于320 kPa,然后根据表中查出承载力320 kPa所对应的沉降量均不超过9 mm,可求得s/b的值小于0.01,所以该取值符合规范要求,又因为各测点实测值的极差不超过平均值的30%,可以取其平均值320 kPa作为复合地基承载力特征值,满足设计要求。

通过分析其它所检测桩体的原始数据,所有桩体的变形特性基本相同,在设计加载范围内,桩体没有刺入地基土体内,主要以弹性变形为主,均满足设计承载力的要求。

5. 现场试验与数值模拟结果对比分析

由于现场影响因素复杂,试验条件有限,不能简单的只根据现场有限数量的检测结果来得出最终结论。根据工程经验对于端承半刚性桩,在设计荷载作用下,桩顶的位移量会在合理范围之内,而且每栋楼下所选做试验的桩体在每一级荷载下的沉降量变化趋势应基本相同,也不会相差太大,因此我们应对比相同荷载下各桩的试验结果与模拟计算结果,使得结论更具有说服力。

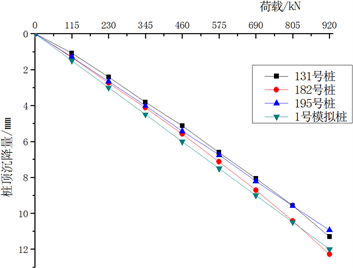

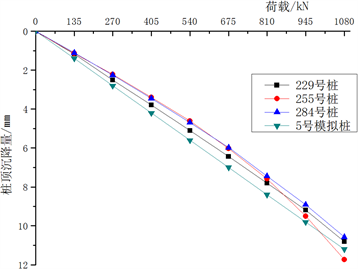

分析10#与20#楼在每级荷载下的桩顶沉降量变化曲线,如图15~图18所示。

Figure 15. Load-settlement curve of single foundation of composite foundation reinforcement in building 10

图15. 10#复合地基增强体单桩荷载-沉降曲线

Figure 16. Load-settlement curve of single pile in building 10 composite foundation

图16. 10#复合地基单桩荷载-沉降曲线

Figure 17. Load-settlement curve of single foundation of composite foundation reinforcement in building 20

图17. 20#复合地基增强体单桩荷载-沉降曲线

Figure 18. Load-settlement curve of single pile in building 20 composite foundation

图18. 20#复合地基单桩荷载-沉降曲线

由图15~图18可以看出,在设计加载范围内,随着每一级的加载,桩顶沉降量的模拟计算值与现场实测值的变化趋势基本一致,近似呈线性增加,在设计荷载作用下沉降量的模拟计算值与实测值很接近,但基本实测值要稍小于模拟值,其最大差值为0.91 mm,主要因为在建模过程中把地基土与桩体看成均质线性半空间体,而且岩土体材料参数的选取过程中也不能完全显现其原位土体的力学特性。当荷载加载值不大时,由于设置了褥垫层,基础的沉降量主要是由褥垫层、桩体本身压缩变形而产生,桩土体系基本上处于弹性压缩阶段。

通过对比图15和图17可以看出,10#加载至920 kN时,平均沉降量为11.5 mm,20#加载至1080 kN时,平均沉降量为11 mm,由此可见,桩长对地基承载力特性有较大的影响,桩顶位移量随桩的有效长度的增加而减少。一方面是由于桩侧摩阻力的作用,桩侧摩阻力随着桩长以及荷载的增加而增加,使得桩顶位移量减小;另一方面,砾石作为持力层较细砂持力层的强度高,能较好的发挥端阻效应,抵抗桩体向下刺入,从而使得单桩承载力与复合地基承载力都得到大大的提升。

6. 结论

对现场进行桩基检测的结果进行整理、分析,并与数值模拟结果进行了对比,得到如下结论:

1) 在设计加载范围内Q-s、p-s曲线均属于缓变形光滑曲线,在施加至最大荷载的过程中时,均没有产生破坏荷载,而且曲线上也没有发生较为显著的拐点,每级荷载下的沉降量都较均匀,可近似成直线;s-lgt曲线均较平直发展,尾部未出现明显向下弯曲,且间距均匀缓慢递增,说明桩体处于弹性变形阶段,并且没有向下刺入基岩持力层,满足设计要求。

2) 对比分析不同荷载下桩顶位移量的数值模拟计算结果与现场所获得的实测数据可以发现,模拟计算结果与实测值很接近,但基本实测值要稍小于数值模拟值,而且在加载初始阶段变形趋势基本吻合,桩体有效长度的增加对复合地基承载力的提升具有一定的帮助,这与数值模拟得到的结论是一致的。

3) 模拟结论可为类似工程提供参考,确保施工安全。