1. 引言

普洛河地区位于北秦岭成矿带西段,是指处于NW向高楼大断裂和NWW向拓石大断裂所夹持的三角区域,历经多期次构造–岩浆–变质作用,构造活动强烈、复杂,区内古元古界陇山群混合岩、印支期关山和拓石酸性花岗岩均具有较高的铀背景值,构造热液蚀变发育,铀成矿条件有利。

2. 研究区概况

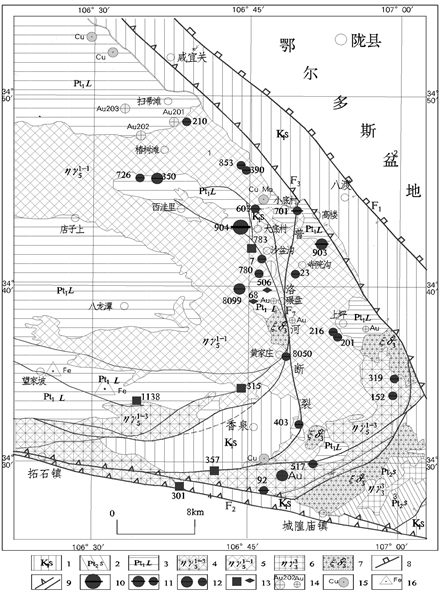

1960~1980年核工业系统在普洛河地区发现大底村小型铀矿床和20余处矿(化)点,其中对大底村904矿床、雨源沟903矿点勘查投入工作量很大,硐探12,518.1 m、钻探75,341.93 m、槽探103,852.3 m3,控制网度达40 m × 20~40 m [1],而其余如沙盆沟7、780、碾盘沟8099、寺院沟23、槐树庄603、小底村701、黄家庄8050、陈家沟403、上坪201、216花岗岩内带型矿化点(图1),则以地表调查为主,辅以少量槽探揭露;1981年彭永石、熊福清等认为区内铀矿化是热液、变质水作用于铀源体形成混合再造型热液型铀矿 [2] [3] ;而后铀矿找矿及科研工作几乎停滞。基础地质方面1996年陕地矿六队将原早古生界变质岩归属古元古界陇山岩群 [4] ;2003年陈隽璐将原燕山期关山岩体归属印支期 [5] ;2013年张金带、李子颖所著《铀矿资源潜力评价技术要求》将花岗岩型铀矿化分为外带型、内带型铀矿化 [6] ;2011~2013年,核工业二〇三研究所开展了北秦岭西段天水–宝鸡地区的铀矿地质调查与选区工作,李保侠、刘坤鹏对51余处矿化点进行梳理,预测了5片成矿远景区 [7],其中包括普洛河–香泉Ⅰ级远景区,含904矿床、903矿点、7、780、8099、23、603、701、8050、403、201、216矿化点,面积500 km2。2014~2017年,中国核工业地质局铀矿项目在北秦岭西段普洛河地区工作投入钻探工作量近万m,新发现工业矿体,估算334?资源量×××吨 [8] 。此次选题旨在按最新分类方法对区内各矿点进行对比研究,总结铀矿化特征、控矿因素和成矿规律,提出找矿建议。

3. 铀矿化分布

普洛河地区主要为花岗岩型铀矿化,集中分布于高楼断裂下盘12 km范围内,多产在南北向普洛河断裂两侧 [9],并在古元古界陇山群与印支期关山岩体外接触带形成大底村904铀矿床、903和350矿点、726和701矿化点;在内接触带形成NW向210~390~853~23~210~216~319 (北带)和783~7~780~8099~8050 (南带)两条矿带,以碾盘沟8099铀矿点为代表。

1-白垩统三桥组;2-中元古界宽坪群四岔口岩组;3-古元古界陇山群;4-印支期拓石岩体花岗岩;5-印支期关山岩体花岗岩;6-华力西期胡店岩体花岗岩;7-华力西期城隍庙岩体闪长岩;8-一级断裂F1;9-二级、次级断裂及编号;10-花岗岩外带型铀矿床;11-花岗岩外带型铀矿点、矿化点;12-花岗岩带亚型铀矿点、矿化点;13-淋积型/伟晶岩脉型铀矿化点;14-金矿点、矿化点;15-铜钼矿点;16-铁矿床

1-白垩统三桥组;2-中元古界宽坪群四岔口岩组;3-古元古界陇山群;4-印支期拓石岩体花岗岩;5-印支期关山岩体花岗岩;6-华力西期胡店岩体花岗岩;7-华力西期城隍庙岩体闪长岩;8-一级断裂F1;9-二级、次级断裂及编号;10-花岗岩外带型铀矿床;11-花岗岩外带型铀矿点、矿化点;12-花岗岩带亚型铀矿点、矿化点;13-淋积型/伟晶岩脉型铀矿化点;14-金矿点、矿化点;15-铜钼矿点;16-铁矿床

Figure 1. Regional geological profile of Puluo rivers area in the west section of the northern Qinling metallogenic belt

图1. 北秦岭成矿带西段普洛河地区区域地质简图

4. 铀矿化特征

4.1. 花岗岩外带铀矿化

4.1.1. 地质特征

1) 赋矿围岩:主要是古元古界陇山岩群条带、条纹状混合岩,次为混合岩化斜长片麻岩,铀含量(6.5~8.5) × 10−6,混合岩化作用为铀的再改造、富集成矿提供了物质基础 [9],大多数矿化与混合岩或混合岩化岩石有关。

2) 岩浆岩:主要出露印支期关山花岗岩岩体,包括椿树滩、白鹤坪单元,岩性为中细粒黑云母花岗岩,铀含量达(6.2~6.5) × 10−6,作为热源促使变质岩发生混合岩化,活化铀增多;并在接触带及发生挤压或伸张容易形成断裂系统,为铀成矿提供运移通道和赋存空间。

3) 构造:NE、NNE、NNW向断裂复合发育,近垂直于接触带,如大底村904地段从东部白牙石沟到西部对窝沟发育4条NNE向断裂带,长1.2~1.6 km,宽1~3 m,以300~400 m等间距产出,控制了大部分矿化;雨源沟903地段NNE向F1、F3、F20号构造破碎带长达1~3 km,发育不连续工业矿体。

4) 脉岩:普遍发育花岗斑岩脉、伟晶岩脉、石英脉、正长岩脉、闪长玢岩脉、煌斑岩脉,少量闪长岩脉,长自数十米至数百米,宽0.5至十余米,多成群出现,NE、NW向为主,次为EW、NS向。成矿条件有利地区如904矿床、903、350矿点发育五种以上。岩浆岩边缘常发育正长岩脉、闪长岩脉,外接触带以伟晶岩、细晶岩常见。依据脉体切割关系、岩脉与构造和侵入体的关系,从早到晚是伟晶岩、花岗斑岩、长石石英脉、中性岩脉(煌斑岩、闪长玢岩、闪长岩)。

4.1.2. 矿化特征

1) 矿体展布:矿体形态呈透镜状、扁豆状、脉状、不规则状矿结,长度一般小于200 m,有多层性特点。

2) 矿石物质成分:成分简单,属单铀型矿化。造岩矿物为黑云母、角闪石、石英、长石;脉石矿物有方解石、绿泥石、绿帘石、萤石、绢云母等;副矿物有褐帘石、磷灰石、锆石;金属矿物为磁铁矿、磁黄铁矿、辉钼矿、晶质铀矿、沥青铀矿、铀黑、硅钙铀矿等。铀的存在形式有三种:主要为独立铀矿物形式,沥青铀矿、晶质铀矿及次生铀矿物铀黑、纤铀碳钙石、硅钙铀矿;次要为分散吸附状形式,黑云母、赤铁矿、黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿、褐帘石、方解石、绿泥石均可成为铀的载体;个别为类质同象形式,主要是褐帘石矿物。

3) 矿石主要有镶边结构,沥青铀矿沿黄铁矿外围沉淀或沥青铀矿交代黄铁矿,并保留其假象,成为其外层;环带结构,沥青铀矿沿方解石或紫色萤石菱形晶面析出,形成环状沥青铀矿。

4) 矿石以细脉、网脉状、角砾状构造常见,少量为浸染状构造。

5) 围岩蚀变:以赤铁矿化、黄铁矿化、硅化、萤石化较普遍,绿泥石化、碳酸盐化、高岭土化、绿帘石化因地区而有所差异。矿前期为多金属硫化物石英脉、黄铁矿绿泥石英脉、绿帘石脉;成矿期为萤石脉、赤铁矿脉、深色方解石脉;矿后期为硅质脉、白色方解石脉。成矿期萤石脉、深色碳酸盐脉也与普洛河断裂第四期活动相吻合。单一赤铁矿化只能导致0.05%左右的贫矿化,当各种蚀变相互叠加时,矿石品位较富。在赤铁矿化基础上叠加黄铁矿化、碳酸盐化时矿化明显变好。与成矿关系密切的蚀变组合有赤铁矿化–黄铁矿化–绿泥石化,灰色石英–玉髓脉–紫黑色萤石化,赤铁矿化–暗灰色碳酸盐化蚀变组合。

6) 矿体厚度1~3 m;品位0.030%~0.080%,少量达0.100%~0.300%,在香泉主元沟地段发育1.336%超高品位矿体 [10],整体沿构造带内品位较富,远离构造逐步变贫。

7) 成矿时代:904矿床沥青铀矿同位素年龄为98 ± 4 Ma [11],成矿相当于晚白垩世,与红盆裂陷有一定关系,白垩纪红盆提供拉张环境,为晚期深部含矿热液提供运移通道。

4.2. 花岗岩内带铀矿化

4.2.1. 地质特征

1) 岩浆岩:主要为印支期椿树滩、白鹤坪单元,岩性为中细粒二长花岗岩,铀含量高。

2) 构造:普洛河断裂次级NE、NW向断裂发育,这些次级构造为深部热液提供运移通道,一般填充石英脉、萤石脉,并在两侧形成一系列NNE、NW、EW向构造蚀变带和裂隙带,有等间距性,规模更小。

3) 脉岩:花岗斑岩脉、石英脉、闪长玢岩脉、煌斑岩脉,少量闪长岩脉。脉体规模小,石英脉长达1~3 km,宽十余米~近百米,其余长自数十米至数百米,宽0.5至十余米,NE、NW向,次为EW、NS向。闪长玢岩、煌斑岩脉或边部发育少量铀矿化,碾盘沟FG-12点蚀变闪长岩发育扁平状铀钍矿化,U品位0.005%~0.05%、Th0.05%~0.283%,长60 m,宽0.50 m,NNE向展布 [9] 。

4.2.2. 矿化特征

1) 矿体展布:形态呈扁豆状、呈细脉状,长20 m~400 m,有多层性。

2) 矿石物质成分:成分简单,属单铀型矿化。铀矿物以沥青铀矿、铀石为主,少量次生铀矿,脉石矿物有石英脉、绿泥石、绿帘石、萤石、绢云母、碳酸盐等;副矿物有褐帘石、磷灰石、锆石;金属矿物为磁黄铁矿、辉钼矿、黄铁矿、赤铁矿、方铅矿。本区铀的存在形式主要是独立铀矿物,包括沥青铀矿、铀石、次生板菱铀矿、硅钙铀矿;次为分散吸附状形式,赤铁矿、黄铁矿、绿泥石吸附铀;类质同象形式,主要是褐帘石、独居石矿物。

3) 矿石有镶边结构,沥青铀矿沿黄铁矿外围沉淀或沥青铀矿交代黄铁矿,并保留其假象,成为其外层;此外,上坪201矿化点矿石还具有环带结构,沥青铀矿沿方解石或紫色萤石菱形晶面析出,在其外围形成环状沥青铀矿。

4) 矿石以细脉、网脉状构造、角砾状构造常见,部分为浸染状构造。

5) 围岩蚀变:花岗岩由于自身刚性物理特征,蚀变种类较外接触带少,主要有硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、赤铁矿化、萤石化、碳酸盐化。各地区略有差异,碾盘沟8099地段中等强度黄铁矿化、绿泥石化、赤铁矿化、弱萤石化,而沙盆沟7地段中等强度萤石化、高岭土化、弱黄铁矿化,学水沟390地段强赤铁矿化、中等硅化、白云母化的特点;黄家庄8050地段发育白云母–绢云母–绿泥石化、赤铁矿–粘土–绢云母–绿泥石化、黄铁矿–赤铁矿–粘土–绿泥石化多种类型。与内带型铀矿化关系密切的主要是赤铁矿化–黄铁矿化–绿泥石化、赤铁矿化–黄铁矿化–绢英岩化、硅化–紫黑色萤石化蚀变组合。

6) 矿体厚为0.4~2.4 m;品位0.050%~0.092%,碾盘沟、上坪地段个别达0.245%、0.341% [9] 。由于工作程度低,大部分未作深部查证,该区存在富大矿体是可能的,值得进一步探索。

4.2.3. 碾盘沟铀矿点

该点位于陇县八渡镇碾盘村西大熊沟中,1965~1973年原西北182队9分队和214队施工槽探、坑道揭露工作发现小型透镜状矿体,2014~2017年经核工业二〇三研究所勘查矿体规模得到扩大。

矿点位于陇山群内接触带0.5~2 km内,围岩为椿树滩单元中细粒黑云母花岗岩。NE向F2硅化带为区内最主要的控矿构造,长约3 km,宽n米~几十米,产状300˚~320˚∠65˚~80˚,两侧蚀变带和脉岩发育,已发现10余条NNE向、EW向黄铁绢英岩带,长0.5~1 km,宽1~30 m,岩石呈碎裂、碎粒状。围岩蚀变有绢云母化、硅化、绿泥石化、黄铁矿化、赤铁矿化、高岭土化、萤石化、碳酸盐化。铀矿化主要受NNE向、EW向黄铁绢英岩控制,是重要的找矿标志。赋矿岩石为黄铁绢英岩及两侧蚀变碎裂花岗岩,与赤铁矿化–黄铁矿化–绿泥石化、赤铁矿化–黄铁矿化–绢英岩化关系密切,矿体标高1280~1570 m,埋深40~240 m,长70~450 m,厚度0.40~2.40 m,品位0.050%~0.091%,最高达0.245%,一般多层成矿 [8] 。

矿石结构主要是镶边结构,沥青铀矿沿黄铁矿、绿泥石边部交代沉淀(图2),浸染状黄铁矿、碳酸盐–沥青铀矿微细脉沿裂隙贯入。造岩矿物为黑云母、石英、长石;脉石矿物有方解石、绿泥石、绿帘石、方解石等;副矿物有褐帘石、磷灰石、榍石、锆石、金红石;金属矿物为钛铁矿、方铅矿、黄铜矿、褐铁矿、辉钼矿、黑钨矿、白钨矿、沥青铀矿、铀石、钍石、稀土氧化物等。

4.3. 花岗岩外带与内带铀矿化对比

4.3.1. 相同之处

1) 地质特征基本相同。一般处于印支期花岗岩与古元古界陇山群接触带2 km范围内,各矿化点带NE、NW、NS向断裂共同作用,其中NNE向断裂和构造蚀变带对铀矿化有重要的控制作用。

2) 铀矿化特征基本相同。矿体长一般 < 400 m呈扁豆状、呈细脉状,有多层性,铀矿物主要为沥青铀矿、铀石,镶边结构、环带结构,细脉、网脉状、角砾状构造,矿化厚度薄、中低品位,并具有相同的热液蚀变组合赤铁矿化–绿泥石化–黄铁矿化。

Figure 2. Uraninite (gloss white) located in the edge of pyrite (left) and chlorite (right)

图2. 沥青铀矿(亮白色)沿黄铁矿(左)和绿泥石(右)边缘沉淀

4.3.2. 不同之处

热液蚀变组合和找矿标志略有不同:两者均发育赤铁矿化–绿泥石化–黄铁矿化成矿有利组合,外带还发育另一种重要组合硅化–黑紫色萤石化;内带还发育赤铁矿化–黄铁矿化–绢英岩化矿化蚀变组合。目前,在外接触带主要是在NNE向构造破碎带中找赤铁矿化–绿泥石化–黄铁矿化及硅化–黑紫色萤石化组合;内带是在NE向硅化带两侧寻找黄铁绢英岩,在赤铁矿化–绿泥石化–黄铁矿化和赤铁矿化–黄铁矿化–绢英岩化蚀变组合部位寻找铀矿化。

5. 控矿因素分析

5.1. 受构造控制

区域拓石大断裂(F2)和高楼大断裂(F3)控制了普洛河地区铀矿化 [1],外接触带型大底村904铀矿床、903和350矿点、726和701矿化点分布于高楼断裂4~12 km范围内;内接触带型210~390~853~23~210~216~319 (北带) 4 km范围内,783~7~780~8099~8050 (南带)位于下盘7~12 km。

普洛河断裂(F4)是高楼大断裂(F3)衍生构造,多期活动形成次级NW、NE、NNE向断裂,长1~5 km,宽3~30 m,张性或张扭性,为深部热液运移提供通道。如碾盘沟8099地段NE向F2硅化带长达3 km,两侧发育至少6条黄铁绢英岩,发育工业铀矿化;寺院沟23地段NEE向F7硅化角砾岩长1.5 km,宽3~50 m,两侧花岗岩热液蚀变发育,存在多个水化、氡浓度、径迹异常,发育小型工业矿体;雨源沟903地段NNE向F1、F3、F20号构造破碎带长达1~3 km,发育不连续工业矿体;小底村701地段近南北向F6长1 km,发育赤铁矿化–绿泥石化–黄铁矿化组合,发育多段铀矿化;沙盆沟7地段NW向F4、F5构造蚀变带长2~3 km,热液蚀变作用强,铀矿化范围广,层数较多;黄家庄8050地段NE向F1、F2断裂带长2 km NW向F3、F4断裂带长1 km,地表矿化严重偏镭,深部很有可能存在工业矿体;陈家沟403地段NW向F1断裂带长400 m,控制25个异常。

更低级别构造破碎带和裂隙密集带是矿体的主要赋存空间。大底村904矿床矿体受NNE向构造、裂隙带与近东西向构造联合控制,呈不规则状、分支状等复杂形态,长度13~150 m。统计306个钻孔矿化段产在破碎带、角砾岩带、碎裂带、裂隙带中有406段,占40%,未取出矿心亦有相当一部分与构造有关;碾盘沟铀矿化赋存在碎裂岩化黄铁绢英岩、花岗岩中,矿体长70~450 m;寺院沟地段工业矿化产在F7与南北向构造破碎带交汇部位,矿体长20 m;沙盆沟铀矿化多产在F4及旁侧南北向低级别断裂复合部位。

5.2. 受热液蚀变控制

区内热液蚀变种类多,相互叠加形成多种蚀变组合,大致有赤铁矿化–黄铁矿化–绿泥石化、赤铁矿化–黄铁矿化–绢英岩化、硅化–黑紫色萤石化、赤铁矿化–高岭土化–萤石化–绢云母化、硅化–绿泥石化–黄铁矿化五类。

硅化属于矿前期蚀变,伴生立方体状黄铁矿,与铀成矿无关;绿泥石化、绢云母化、它形粒状或细脉状黄铁矿化是成矿预富集阶段形成的,花岗岩岩石有效孔隙度增高,抗压强度减小,对含铀热液的渗透及成矿特别有利,同时活性铀增多,提供有利铀富集的地化环境;成矿期主要是赤铁矿化,是近矿围岩蚀变最醒目的标志,呈微粒浸染状分布在长石上,特别是选择性交代酸性斜长石,赤铁矿化范围略大于铀矿(化)体的范围,而在区域性构造破碎带中,主要以褐铁矿的形式存在,常呈裂隙状充填,形成红褐色断层泥,各种岩性中均可存在,特别是富铁镁岩石以及常有地下水流动的构造破碎内更为发育;黑紫色萤石化–灰色硅质脉也是成矿期产物,该类型在大底村、椿树滩、上坪均有发现;矿后期主要以碳酸盐化、高岭土化、赤铁矿化为主,使早期铀矿化发生淋积作用。

黄铁矿化–绿泥石化、黄铁矿化–绢英岩化可以形成少量铀异常,品位0.010%~0.028%,个别达0.125%,当叠加成矿期赤铁矿化,即赤铁矿–黄铁矿–绿泥石和赤铁矿–黄铁矿–绢英岩化,品位达0.050%~0.131%,最高0.245%。

分析认为对成矿有利的热液蚀变组合主要有赤铁矿化–黄铁矿化–绿泥石化、赤铁矿化–黄铁矿化–绢英岩化、硅化–黑紫色萤石化,可以作为该区的找矿标志。

5.3. 受接触带控制

区内铀矿化大多分布在印支期关山花岗岩与古元古界陇山岩群接触带2 km范围内。椿树滩、白鹤坪侵入到陇山岩群产生在接触带产生更多构造裂隙,为铀成矿提供运移和赋存空间;发生交代蚀变作用,活化铀增多,形成地球化学障,为铀成矿提供有利的还原沉淀条件。

6. 找矿方向

沿普洛河断裂自北向南有四个矿化集中区,即大底村904~雨源沟903、碾盘沟8099~寺院沟23、黄家庄8050~上坪201、陈家沟403~主元沟92 [9] 。

大底村904~雨源沟903:外带型铀矿化,矿区工作程度高,深部揭露较集中,而外围花石沟北部、聚仙沟南部、桑石沟、白牙石沟、小底村等地段存在较好的成矿信息,值得继续工作。

碾盘沟8099~寺院沟23:内带型铀矿化,位于普洛河断裂3 km内,发育4条NE向硅化带和10余条黄铁绢英岩及构造蚀变带,已发现8个矿体,长20~450 m,找矿标志明显,工作程度偏低,可以作为今后重点勘查地段。

黄家庄8050~上坪201:内带型铀矿化,黄家庄8050地段位于普洛河断裂1 km内,NE向F1、F2断裂带长2 km,NW向F3、F4断裂带长1 km,充填有萤石石英脉、黄铁矿石英脉、碳酸盐细脉,地表矿石品位0.005%~0.010%,铀镭平衡系数2340~3290,深部很可能存在工业矿体;上坪201位于高楼大断裂下盘3 km,NNE向破碎裂隙带长4 km,发育黄铁矿化–赤铁矿化–绿泥石化、紫黑色萤石–玉髓–碳酸盐,刻槽取样三个样段品位达0.199%~0.341%,累计厚度1.70 m。该地段应积极开展钻探查证工作,争取发现工业矿体。

陈家沟403~主元沟92:内、外带型铀矿化,位于普洛河断裂南端,构造活动频繁,不同级别、序次的断裂裂隙发育,发育403、92、517铀矿化点,品位0.006%~0.032%,深部未查证,适时开展潜力评价工作。

7. 结论

1) 按花岗岩外带和内带总结铀矿化特征,认为铀矿化多产在接触带附近,矿体规模、形态和矿石特征相同,深入介绍碾盘沟8099内带型铀矿点控矿因素、找矿标志等。成矿年龄为98 ± 4 Ma,相当于晚白垩世。

2) 构造是最重要的控矿因素。高楼大断裂(F3)和普洛河断裂(F4)控制四个矿化集中区的定位,次级断裂为深部热液运移的通道,低级别构造破碎带和裂隙密集带是矿体主要产出空间。

3) 外带铀矿化主要发育赤铁矿化–绿泥石化–黄铁矿化、硅化–黑紫色萤石化蚀变组合;内带铀矿化主要发育赤铁矿化–黄铁矿化–绢英岩化、赤铁矿化–绿泥石化–黄铁矿化蚀变组合。

4) 指出大底村904~雨源沟903 (外带型)、碾盘沟8099~寺院沟23 (内带型)作为重点找矿地段,以扩大矿体规模为主;黄家庄8050~上坪201 (内带型)作为探索地段适当开展钻探查证,争取发现铀矿体;陈家沟403~主元沟92则根据最新找矿成果适时开展潜力评价工作。

基金项目

中央财政支出中国核工业地质局北秦岭成矿带西段铀资源调查评价项目(201621-2)。