1. 引言

习近平总书记在十九大报告中指出,要加快生态文明体制改革,建设美丽中国,要形成节约资源和保护环境的空间格局。国土空间作为人类物质生产活动重要的表现形式,其土地资源的均衡利用既是良好空间格局的基础,也是实现我国土地空间有序开发战略的内在要求 [1]。目前,中国的城镇化发展一方面正加速推动着经济、社会的进步,而另一方面,城镇化带来的一系列生态问题也日益受到学者和社会各界的关注。诸如人地矛盾凸显,区域土地开发不足和开发过度并存等问题,也影响着中国经济社会的可持续发展 [2] [3]。因此,研究土地均衡利用问题,对于节约土地资源并提高土地资源的使用效率,促进我国经济、社会、生态的协调发展具有十分重要的现实意义。

目前,国内外学者对于土地利用均衡的研究主要集中在以下三个方面:1) 在研究类型上,建设用地方面,冯科从城市土地利用中人地关系的视角,运用PSR概念和主成分分析法,从区域空间角度对浙江省1个地级市的城市土地利用状态进行分析 [4];朱志远基于新古典经济学中的收敛性假说思想,利用泰尔指数法与空间极化指数法,通过分析2004~2015年中国30个省级行政区面板数据,得到了中国城市土地集约利用水平的不均衡性与空间极化特征 [3];农用地方面,张孝宇和张安录通过研究武汉市耕地非农化的空间非均衡发展与扩散路径的问题,利用Arc GIS的空间统计和空间分析功能的方法,分析了武汉市耕地非农化、经济和人口之间的关系 [5];2) 在模型方法上,国外学者Thomson和Hardin以曼谷城市地区遥感图像为基础,基于GIS软件,从土地利用强度、生产效率等指标阐释城市土地利用集约度,并以此为借鉴对长三角地区的城市土地利用集约度及空间均衡差异进行评价研究 [6];哈斯巴根针对不同主体功能区的差异,通过构建脆弱性评价模型和SD模型,分析不同地域功能格局的时间演化,影响因素及空间均衡的走向过程,从而提出不同主体功能区因地制宜的发展模式与保障措施 [7];陈逸和黄贤金利用2008年中国各省土地和社会经济数据,通过构建建设用地开发均衡度指数,对各省建设用地空间均衡度进行评价研究 [8];蒋子龙运用增量分析、不均衡指数等统计分析方法,基于GIS空间可视化平台,分析我国地市级2001~2010年人口与经济的空间集聚特征与均衡过程 [9];3) 在研究尺度上,卞凤鸣 [10]、黄珺嫦 [11]、张竞珂和黄贤金 [12]、谭术魁 [1] 等国内学者基于GIS技术,通过构建指数评价模型,分别研究了我国不同省份、长江经济带沿线各省市、全国31个省市区等不同尺度条件下的区域土地利用均衡度的时空差异。

总体来看,国内外学者对于此问题的研究各有侧重,但基本都集中在研究类型、模型方法以及研究尺度等研究方向上。此外,通过整理国内外学者的研究成果,我们发现在同一研究期内,从时空两个维度来考察湖北省土地利用均衡的时空差异,这一方面的研究还相对较少。因此,本文基于已有研究成果,以2008、2012、2016年湖北省17个地级市(13个地级市州、3个直管市、1个林区)作为研究对象,基于GIS平台,采用指数计算模型以及聚类分析等方法,从时空两个维度衡量区域土地供给能力和土地利用开发强度的均衡程度,并通过对湖北省各地级市的土地利用空间均衡度的时空特征分析,探究了各地级市土地利用的变化特征,从而为区域土地资源的优化配置以及经济、社会、生态的协调发展提供参考依据。

2. 研究区域与研究方法

2.1. 研究区域

湖北省属于长江经济带的中游区域,整体地形呈现东、西、北三面环山,主要为林地地形;中间低平,略向南延伸展开的不规则盆地,主要为耕地、湿地、建设用地和河流 [13] [14]。湖北省作为我国主要的工农业产地以及中部经济社会发展最快的省份之一,处理好区域土地利用开发与经济社会发展的关系,既有利于实现湖北省土地资源的可持续利用,也有利于促进区域生态环境与经济社会的协调均衡发展 [15]。因此,本文选取了2008、2012、2016年三个截面的数据为样本,对湖北省土地利用均衡度的时空差异进行分析。

2.2. 研究方法

2.2.1. 指标选取

土地利用开发强度指的是土地开发的程度和范围。土地利用开发的强度越大,则土地利用的经济效益就越高;反之,土地利用开发的强度越小,则土地利用越不充分。区域土地供给能力指的是根据土地条件和状况,在一定时期内该区域所能提供的有效开发的土地数量 [16]。

本文在参考已有文献的基础上 [1] [11] [12] [17],结合区域空间均衡理论 [18],通过土地利用开发强度和区域土地供给能力的相互关系来表示土地利用空间均衡度。在具体指标选取上,见表1,综合考虑经

Table 1. Land development balance indicator

表1. 土地开发均衡度指标

济、社会、生态方面的影响因素,从建设用地占比指数(LI)、人口容量指数(PI)、经济聚集指数(EA)、环境承载指数(EV)四个二级指标来衡量土地利用开发强度(LD);从人均耕地(PA)、资源保障指数(RS)、生态容量指数(EC)三个二级指标来衡量区域土地供给能力(LS)。

2.2.2数据来源

本研究相关数据来源如下:土地数据来源于《中国城市统计年鉴(2008~2016年)》;社会经济数据来源于《湖北省统计年鉴(2008~2016年)》以及湖北省各地级市的统计年鉴,水资源数据来源于《湖北省水资源公报(2008~2016年)》等。

2.2.3数据标准化

为了使不同单位量纲的解释变量具有可比性,需要对数据进行标准化处理。本文对各解释变量进行极差标准化处理,公式如下:

(正向指标) (1)

(反向指标) (2)

由于处理的解释因子中存在正向指标和负向指标,为了提高结果的可比性,正向相关的指标采用式(1),负向相关的指标采用式(2)。

2.2.4土地开发均衡度指数计算

基于极差标准化的数据,为了减小统计误差,采用算术平均法和几何平均法相结合的方式分别计算各地级市的土地供给能力指数(LS)和土地利用开发强度指数(LD)。具体公式如下:

(3)

(4)

根据得到的标准化数据以及土地供给能力指数(LS)和土地利用开发强度指数(LD)构建土地开发均衡度模型。以土地开发均衡度衡量土地利用开发强度和土地供给能力的协调性,具体计算方式如下:

(5)

在(5)式中:LE为土地开发均衡度指数,α和β为权数,本文取中间值

;为了使计算结果更具有显著性,采用k作为调节系数,一般取2~5之间,这里取

。LE取值范围为0~1,

表示完全均衡,

表示完全不均衡,中间为过渡状态。

3. 湖北省土地利用空间均衡度分析

在对原始数据进行标准化处理后,通过上述(3)式、(4)式计算湖北省17个地级市的土地利用开发强度指数(LD)和土地供给能力指数(LS),并将计算得到的数据通过指数计算模型得出2008、2012、2016年湖北省17个地级市土地开发均衡度的值(见表2)。本文利用聚类分析将湖北省17个地级市土地开发均衡度的值(LE)分为四种类型 [1] :土地利用空间显著均衡(

)、土地利用空间一般均衡(

)、土地利用空间基本均衡(

)和土地利用空间非均衡(

)。

Table 2. Spatial balance of land use in 17 prefecture-level cities in Hubei Province

表2. 湖北省17个地级市土地利用空间均衡度值

3.1. 时间特征分析

1) 从变化趋势上来看。总体上,2008~2016年,湖北省平均土地利用空间均衡度呈现出波动上升的趋势:2008~2012年,全省土地利用空间均衡度的平均值从0.6770略微下降到0.6637,下降1.96%,2012~2016年,全省的土地利用空间均衡度的平均值从0.6637上升到0.7258,上升9.36%;全省平均土地利用空间均衡度也从基本均衡波动上升到一般均衡的水平。在各地级市上(见图1),2008~2016年,

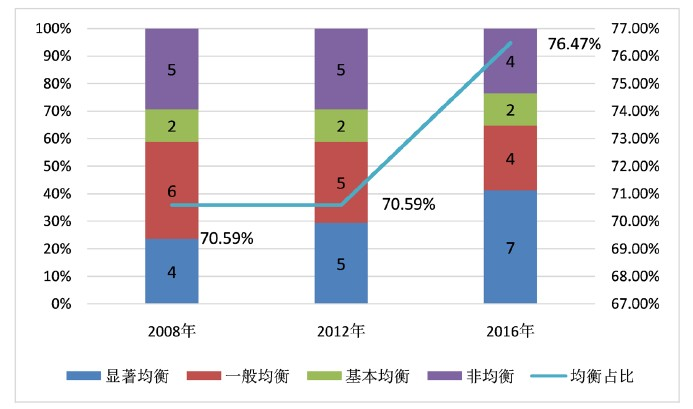

Figure 1. Types and proportion of spatial balance on land use in 17 prefecture-level cities in Hubei Province from 2008 to 2016

图1. 2008~2016年湖北省17个地级市土地利用空间均衡度类型及占比

湖北省17个地级市四种不同等级的土地开发均衡度的数量呈现如下变化:显著均衡的城市数量呈现出上升的趋势,从4个上升到7个;一般均衡和非均衡的城市呈现出下降的趋势,分别从5个和6个下降到4个;基本均衡的城市数量维持不变。综合来看,湖北省总体土地利用空间均衡度呈现波动上升的态势。具体而言,非均衡的地级市数量略微下降(从2008年5个下降到2016年4个),显著均衡的地级市有所增加(从2008年的4个上升到2016年7个)。显著均衡、一般均衡和基本均衡的地级市数量,其占比从70.59%上升到76.47%,表明湖北省多数地级市的土地利用开发强度与土地供给能力相协调,土地利用较为均衡。

2) 从市域差异上来看。2008~2016年,宜昌市和襄阳市的均衡状态分别由显著均衡和一般均衡变为非均衡,而仙桃市、天门市、潜江市的均衡状态从非均衡变为显著均衡,黄冈市由基本均衡变为显著均衡、荆门市和咸宁市由一般均衡变为显著均衡。均衡度指数的最低值在2008、2012、2016年均出现在神龙架林区,分别为0.0005、0.0002、0.1186。总体而言,湖北省各地级市均衡状态的变化趋势表现为非均衡和基本均衡向一般均衡和显著均衡转移变化的趋势,且显著均衡的地级市增长情况最为明显。在这里,为了进一步验证土地利用均衡的市域差异,结合2008~2016年湖北省土地利用空间均衡度值,计算其极差、标准差以及变异系数(见表3)。通过极差和标准差反映土地利用空间均衡度的绝对差异,在2008~2016年,湖北省17个地级市的极差和标准差分别从0.9971和0.2964下降到0.8810和0.2922,下降幅度分别为11.6%和1.4%。通过变异系数反映土地利用空间均衡度的相对差异,湖北省17个地级市的变异系数从2008年0.4378到2016年0.4026,下降幅度达到8.04%。综上所述,湖北省17个地级市的土地利用空间均衡度在研究期内呈现出市域差距逐渐缩小的趋势,且均衡状态表现为非均衡和基本均衡向一般均衡和显著均衡转移集中的态势。

Table 3. Descriptive statistics of spatial equilibrium on land use

表3. 土地利用空间均衡度描述性统计

3.2. 空间特征分析

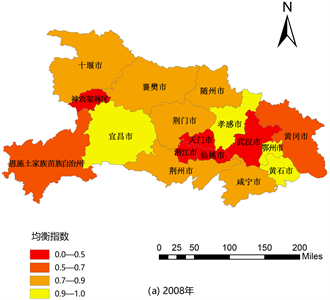

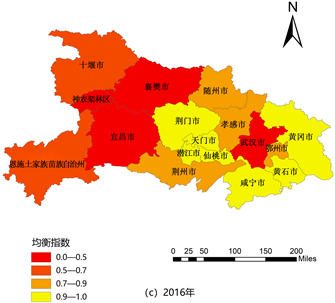

1) 从空间分布格局上来看(见图2),2008年,显著均衡区和一般均衡区主要集中在湖北省中部大片地区以及西部的部分地区,基本均衡区主要集中在鄂西南的恩施自治州以及鄂东北的大别山地区,非均衡区分布在武汉市,江汉地区(潜江市、天门市、仙桃市)以及西部的神农架林区。2012年湖北省土地利用均衡度相较于2008年有了明显变化,变化主要体现在2012年处于非均衡区的江汉地区(潜江市、天门市、仙桃市)转变为一般均衡和显著均衡区,但非均衡区却在鄂西地区扩大,主要是集中在宜昌市、襄阳市、恩施自治州以及原先的武汉等地区。2016年湖北省土地利用均衡度的空间分布格局出现明显好转,分别是:湖北省的中东部地区除了武汉市仍处于非均衡区外,其余地区都处于一般均衡和显著均衡区,在鄂西地区除了宜昌市和襄阳市处于非均衡区外,十堰市以及鄂西南的神农架林区处于基本均衡状态,非均衡区范围明显缩小。除个别市(区)外,湖北省的土地开发强度呈现出武汉市、宜昌市、襄阳市三个城市向省内其他城市递减的空间格局。

Figure 2. Spatial distribution of land use equilibrium in Hubei Province

图2. 湖北省土地利用均衡度空间分布

武汉市、宜昌市、襄阳市处于土地开发均衡度的非均衡区主要是由于武汉市作为湖北省的省会,中部地区的中心城市,其土地供给能力强大,同时空间开发强度也十分巨大,生态环境的承载力已接近饱和状态,内部局部地区甚至已经过载 [19]。宜昌市和襄阳市作为湖北省两个省域副中心城市,在当前湖北省大力推进“一主两副”发展战略的背景下,其本身良好的工业基础以及经济发展水平,使得当地的社会经济发展与生态环境之间出现了不协调的发展局面,主要表现为土地供给能力越来越满足不了当地的发展需求,出现开发过度的状态 [20] [21]。而神农架林区出现的非均衡状况主要是由于其作为国家级的自然保护区,不宜进行大规模的经济开发活动,从而开发强度相对来说远低于供给能力 [22],空间均衡度表现为开发不足条件下的非均衡状态。

2) 从空间分布特征上来看。土地利用空间均衡度在空间上经历了从离散分布到多极分布的变化过程。由图2所示,在2008年湖北省土地利用空间均衡度中,显著均衡和一般均衡区集中连片现象十分明显,只有零星的武汉市、江汉地区以及神农架林区为非均衡区;到2012年,非均衡区和基本均衡区的范围迅速扩大,且非均衡区多集中在湖北省的西部地区;2016年,非均衡区的范围得到有效缩小,其主要分布在省内的武汉市以及西部的襄阳市和宜昌市等地级市,并在全省呈现出多极分布的特征。通过观察三个时期(2008~2016年)湖北省整体的分布方向和特点,湖北省土地利用空间均衡度的空间演变过程经历了由离散分布到多极分布的发展特点。

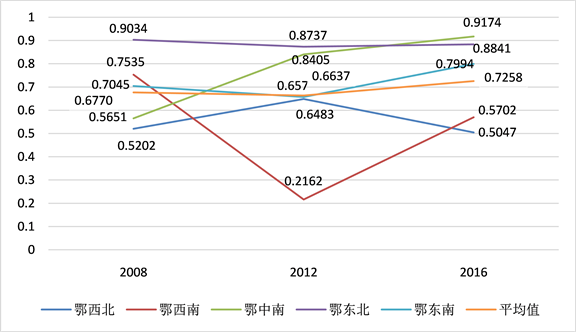

3) 从地域差异上来看。根据湖北省传统的地域划分,将湖北省分为五大区域(见表4):鄂西北、鄂西南、鄂中南、鄂东北以及鄂东南,并考察全省土地利用空间均衡度的地域分异规律。如图3显示,2008~2016年,除鄂西南的空间均衡度的变化情况呈现出“V”型剧烈变化外,其余四个区域(鄂西北、鄂中南、鄂东北、鄂东南)的空间均衡度的变化较为平稳。其中,鄂中南、鄂东南的空间均衡度均呈现出平稳上升的态势,鄂东北的空间均衡度呈现平稳波动的态势,鄂西北的空间均衡度呈现波动下降的趋势。在五大区域与全省平均水平对比下,2008~2016年,鄂西南和鄂西北的空间均衡度基本处于全省平均水平之下,而鄂中南、鄂东北、鄂东南的空间均衡度基本处于全省平均水平之上,这表明湖北省的土地利用空间均衡度分布具有明显的地域分异特征。

Table 4. Geographical division of Hubei Province

表4. 湖北省地理分区

Figure 3. Comparison of five regions of spatial balance on land use

图3. 土地利用空间均衡度五大区域对比

4. 结论

1) 总体上,在2008~2016年期间,湖北省土地利用空间均衡度呈现出波动上升的趋势,表明湖北省整体的土地利用状况向着均衡的水平上发展。

2) 从时间上来看,2008~2016年,湖北省各地级市的均衡状态表现为非均衡和基本均衡向一般均衡和显著均衡转移集中的格局,且各地级市的土地利用空间均衡度在研究期内呈现出市域差距逐渐缩小的趋势。

3) 从空间分布上,湖北省土地利用空间均衡度的空间演变过程经历了由离散分布到多极分布的发展特点,全省的土地开发强度呈现出由武汉市、宜昌市、襄阳市三个城市向省内其他城市递减的发展规律。在地域差异上,鄂西南和鄂西北的空间均衡度基本处于全省平均水平之下,而鄂中南、鄂东北、鄂东南的空间均衡度基本处于全省平均水平之上,表明湖北省土地利用空间均衡度具有显著的地域差异。

5. 政策建议与讨论

1) 在当前湖北省土地利用均衡度逐步优化的情况下,各地方政府应当根据区域经济、社会、生态协调发展的战略背景,结合城市发展方向及定位,对区域土地进行合理开发。对于一般均衡和显著均衡的城市继续保持均衡开发的状态;对于基本均衡的城市在维持现有水平的基础上努力向一般均衡和显著均衡过渡;对于非均衡开发中开发不足的区域要加强引导和投入,而开发过度的区域则应该通过提高土地的利用效率、集约利用土地实现土地均衡开发。此外,在开发过程中也应当注重环境承载力以及生态约束力,重视生态文明建设。

2) 为促进全省经济的均衡发展以及湖北省土地利用空间均衡度的提高,应合理地调整相关生产要素的配置,并将相关生产要素由武汉市、宜昌市、襄阳市向四周地级市转移倾斜。与此同时,综合考虑土地供给能力和土地开发强度,结合当前国家和地方的产业政策,在促进区域经济可持续发展的基础上实现区域土地利用的空间均衡。

考虑到原始数据获取的局限性,本文仅从湖北省17个地级市的角度对全省土地利用空间均衡进行了评价分析。但是,土地利用空间均衡的评价是多因素相互影响的结果,本文由于篇幅有限,未能从县域尺度切入,考察经济、社会、生态因素与区域发展政策的耦合关系,这也是未来值得深入探索的方向。

参考文献

NOTES

*第一作者。