1. 前言

近十多年,澳门被发现的有特殊教育需要孩子的数目渐渐地增加。根据澳门教育暨青年局的统计数据显示,2009/2010学年至2013/2014学年之间,本澳有特殊教育需要学生的数目从874人增加到1304人(澳门教育暨青年局,2010,2014)。之后2014/2015学年至2017/2018学年之间,有特殊教育需要学生总人数达到2116人(澳门教育暨青年局,2018)。另外,根据早前澳门官方公布数据显示,由澳门特区政府的卫生局、社会工作局、教育暨青年局等统筹的医疗服务合作组,短时间内已接获1783宗疑似发展迟缓的早期疗育申请个案,当中有526宗确诊为发展迟缓并需接受介入治疗,于2016年成立的儿童康复治疗中心,在一年多的时间内,发现需轮候职业治疗的发展迟缓儿童达201人,需接受语言治疗的发展迟缓儿童达269人(力报,2017)。可见,澳门已经有越来越多儿童需要接受特殊教育与早期疗育服务,有特殊教育需要、发展迟缓的孩子均在持续增加当中。

为何在澳门会有越来越多的有特殊教育需要、发展迟缓的孩子?这可能与母亲怀孕间的生物因素、遗传等因素影响有关(董志文,李嵩义,2018),也可能与本澳对相关诊断技术越来越高,出现本地化的诊断工具有关,但亦可能与这些学童在儿童阶段时期得不到足够的生活学习经验、生活刺激有关(董志文,2016a)。另外,加拿大的实证研究显示,儿童的语言、认知、智力等发展有可能与“表观遗传”(Epigenetics)有关,亦即是父母一辈、甚至祖辈等的生活习惯会有可能垂直地遗传给下一代,影响儿童的成长与发展(董志文,2016b)。由此可知,即使是遗传学中的“表观遗传”方面,环境对儿童的能力发展影响可能也是很大的。因此,研究者在本文中尝试从着重在环境的理论——“生态系统理论”(Ecological Systems Theory)的观点提出发展迟缓的“危险因素”,并就本澳状况给出对发展迟缓儿童的早期介入策略。为澳门特区政府在发展迟缓的早期疗育政策提出建议。

2. 发展迟缓的生态系统理论之观点

2.1. 生态系统理论

Bronfenbrenner (1979)的“生态系统理论”认为,影响儿童的发展是多样性的,儿童的发展会因为多种环境因素的交互作用而受到直接或间接的影响。该理论强调:后天环境对儿童确实有影响,而且后天环境是社会性的,这个社会性的环境是由不同的环境系统组成,不同的环境系统之间会存在一定的关联,他们有些会与儿童发生直接的联系而影响其发展,并且会与儿童存有互为双向性的互动,有些可能会通过不同环境系统之间的关系而间接影响着儿童的发展(Bronfenbrenner, 1979)。因此每个环境之间最终会相互交错地影响着儿童(Bronfenbrenner, 1979;卢明,柯秋雪,曾淑贤,林秀锦,2013)。

Bronfenbrenner (1979)按照人与人的关系、社会之间的关系而将影响儿童发展的层面分为四个部分,分别为“微观系统”(Microsystem)、“中间系统”(Mesosystem)、“外围系统”(Exosystem)、“巨观系统”(Macrosystem)。所谓“微观系统”是指与儿童直接互动的环境体系,这个体系可以包括是与儿童直接互动的父母、家庭、主要照顾者、托儿所及学校的教师等各种与儿童最为直接、社会关系最为接近的人物而构成的系统,是与儿童最直接接触的环境结构(Bronfenbrenner, 1979, 1989; Harkonen, 2007);“中间系统”主要是两个或以上的“微观系统”间所发生的相互关系之过程,例如「家庭」和「学校」、「学校」和「家长组织」等“微观系统”的关系,而这种系统的关系最常见的就是使到家长和老师之间产生联系的过程(Bronfenbrenner, 1993; Harkonen, 2007);“外围系统”就是在“中间系统”以外的一层环境体系,“外围系统”不会直接参与和儿童的互动,但却会间接的参与,并影响儿童的发展(熊絮茸、孙玉海,2014),这系统可包括如父母的工作场所、媒体、地方工业、社会福利政策、社区支持等(董志文,2015a);“巨观系统”是指存在于上述三个系统环境中的一种环境体系,它可以包括社会的文化、次文化、社会经济政治、法律、价值观等各种对儿童发展有间接影响的环境系统,最终会对直接与儿童互动的“微观系统”产生社会、心理功能性的影响(何华国,2013;熊絮茸、孙玉海,2014)。董志文,李嵩义(2018)依据Bronfenbrenner (1979)提出的观点,并结合Bronfenbrenner (1986)所提出的时间系统(Chronosystem)之概念,制作了本澳的发展迟缓儿童之生态模型,如图1所示:

Figure 1. Ecology systems theory model of developmental delays’ early intervention

图1. 发展迟缓的生态系统理论模型(引自董志文,李嵩义,2018)

从图1可以总结出Bronfenbrenner (1979)的“生态系统理论”之观点,儿童发展可以直接受到家庭、学校等各类的“微观系统”之影响,亦会受到各类“微观系统”之间的互动、即“中间系统”所产生的影响(如学校与家庭的互动继而对孩子产生的影响)。另外,儿童发展也会受到父母的工作、社会福利等的“外围系统”所影响,也会受到社会的价值观、文化等“巨观系统”的间接影响。虽然,董志文,李嵩义(2018)所提出的理论模型图,其主要目的是作为发展迟缓儿童的早期介入构想,这包括学校、家庭,以至父母的工作场所、社会福利制度、社会价值观等等都是介入之项目要素。但另一方面,却同时说明这些项目要素,也会是儿童发展的“危险因素”。除了家庭与孩子的“微观系统”、家庭与学校的“中间系统”等需要关注外,研究者也根据目前澳门发展状况,提出本澳的幼儿、儿童在成长中可能成为社会所忽略的发展迟缓之两大“危险因素”。这两因素分别是“社会价值观之危险因素”及“不利家庭环境之危险因素”。

2.2. 社会价值观之危险因素

依据“生态系统理论”之观点,价值观的正确与否,会是儿童发展“巨观系统”中的重要因素。倘若家长和整个社会对儿童发展有正向的认知,以至有正确的价值观,则会有利儿童发展。反之,不良的家长价值观就可能成为儿童发展的“危险因素”。在这个世代,仍有不少家长认为儿童的成长发展是出于自然,甚至会误信他人,认为有发展迟缓的儿童在长大后可以一切发展正常(郭逸玲,卓妙如,2004)。而本澳的市民、社会大众对儿童发展的知识似乎还有提升空间,社会上仍有不少人并不了解早期的环境刺激能提升儿童的发展水平,部份家长甚至乎会存在着:「现在不懂不重要,大个就自然会懂」的心态(董志文,2015b)。再加上若发现自己的孩儿在发展上出现迟缓或有障碍时,更可能出现投射(projection)、否认(denial)、合理化(rationalization)等各种类型防卫机制的心态,最终有可能对孩儿的过分保护而妨碍其正常发展,甚至导致家长与孩儿皆有挫折,而引发情绪问题(何华国,2013)。研究者认为究其原因,主因是本澳社会大众对儿童发展等相关知识关注度不足所致。而要引起市民对儿童发展的关注度,无可否认,有赖于政府及各非牟利康复社团的支持。

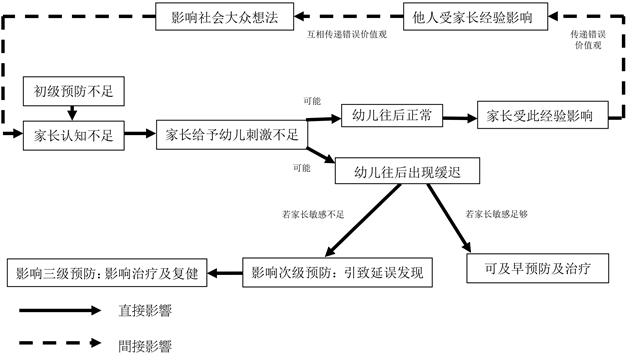

王天苗(1996)认为,早期疗育服务之目的在于透过初级、次级和三级的预防,有效减少障碍儿童的产生,减轻障碍状况和防止恶化情形的发生。其中,初级预防的重点在于促进健康及特殊保护,由全民着手,以加强相关知识的倡导;次级预防在于早期发现;三级预防则侧重于控制残障,避免恶化,加强复健及治疗(蔡承璋,2006)。研究者综合学者王天苗(1996)、蔡承璋(2006)之观点,同时亦发现目前本澳在早期疗育政策上并没有就初级预防的倡导上着手,这就有可能造成社会大众对儿童发展等相关议题的关注度及认知不足。可以联想到的是:对儿童发展关注度不足的社会大众,家长对自己出世的孩子所给予的早期学习刺激可能就会不够(初级预防不足的可能后果),倘若孩子之后出现发展的问题,家长对相关的敏感度也因为不足,会使到迟缓的问题较晚才会被发现(初级的预防不足影响了次级预防);一旦晚了发现,就有可能影响了往后对孩子的疗育与复康(影响了三级预防);倘若在家长给予的刺激不足下但儿童发展正常,家长也会将此错误经验传到其他人,他人的互相传递下最终影响大众的想法,如此最后成为社会大众普遍的错误想法、错误价值观,最终此错误价值观会循环在整个社会中。按Bronfenbrenner的相关理论可知,这种“巨观系统”(家长对儿童发展认知不足,继而影响社会的想法、价值观或信念)会对儿童发展有间接影响的环境系统,最终会对直接与儿童互动的“微观系统”之互动产生社会、心理功能性的影响(影响家长与儿童的互动) (Bronfenbrenner, 1989; Bronfenbrenner, 1993; Harkonen, 2007)。使到日后社会大众都可能出现错误的儿童发展观念,继而对于整个三级预防机制产生不良影响,对儿童发展构成风险。相关影响可见图2:

Figure 2. Cyclical impact model due to inadequate primary prevention

图2. 初级预防不足所产生的循环影响模式

因此,若要解决目前此状况,关键之处还在于使家长,以致本澳的市民大众对儿童发展有初步的认知,让他们知道影响儿童发展的因素大概有什么,提高他们对儿童发展的关注度。

2.3. 不利家庭环境之危险因素

依据“生态系统理论”之观点,父母的社经背景,即父母的经济收入、职业、教育程度的好与坏,会是儿童发展“外围系统”中的重要因素。倘若社经背景较好,则会对儿童发展有利,反之,则可能会对儿童发展构成负面的影响。Hart与Risley (2003)发表了一个关于儿童的家庭环境作为背景变项的研究,这是一个针对来自不同社会和经济背景的家庭进行的儿童发展研究,该研究的受试家庭数目为42个,研究的形式为踪向探究方式。他们首先从孩子9个月开始一直跟踪到3岁,并详细记录了这42个家庭的大人与孩子互动达数百个小时,记录内容主要是大人与其孩子的对话、互动情形。Hart与Risley的研究其中发现,那些来自于接受过高等教育的父母、较好经济背景的孩子,平均每小时接收大人的单词量达2153个,相反,那些来自于贫穷、低收入、只靠领取社会救济生活家庭的孩子,平均每小时只接收616个单词量,当这两批不同环境背景的孩子到了4岁的时候,单词量接收的累计差距一共有3000万个;另外研究亦分析了这些大人与孩子对话互动中的记录,结果显示,那些家庭经济较好的孩子,其父母会比较倾向于和孩子交谈不同类型的话题,说话内容较深入,说话句子也较长,他们亦会较鼓励孩子运用自己的记忆力、想象力等各种认知能力,相反那些来自于较贫穷家庭的孩子,其父母说话方式较显浅,说话较简短,谈话内容也较敷衍;此外研究亦发现,父母与孩子交谈时间的长短与孩子发展有一定的关系,那些经常与父母对话的孩子,当他们3岁时,其IQ比那些交谈较少的孩子要高,到了9至10岁的时候,他们的学业成绩也较好(Bhattacharjee, 2015; Hart & Risley, 2003; 董志文,2015c)。

上述研究显示,家长的教育程度、社经地位高低等一系列“外围系统”会交互影响着儿童的发展。白亦方等人(译) (2004)认为,像贫穷、低教育程度等“危险因素”会为儿童发展带来不利的社会文化因素。事实上在澳门,研究者与其他特教同工也发现,现时一些新增的、被评估为有迟缓的儿童确实有很多来自如低收入、低文化、低社经、单亲、隔代教养、新移民等的“危险因素”家庭(遗憾澳门特区政府未能提供相关统计数字),而且本澳低收入户确实也有增加的情形,近十年内最近的两次住户收支调查显示,澳门低收入户从33,438户提升到36,215户(澳门统计暨普查局,2009,2014)。究竟这些高危家庭中有多少儿童生活在不利的“外围系统”环境中,确实值得探究。因此,应对目前儿童“外围系统”的“危险因素”,政府需要针对高危家庭制订支持政策,以减少对儿童的负面发展。

3. 发展迟缓的早期介入策略

针对不良的“微观系统”(如不良的家庭与孩子互动)、不良的“中间系统”(如较差的家校合作模式),以及根据上述的错误价值观及不利家庭环境之“危险因素”,研究者对有关问题提出以下介入策略,如下:

3.1. 「混合早疗」训练模式(Mixed Mode Early Intervention,简称MMEI)

由于上述的“危险因素”最终可能会影响“微观系统”、“中间系统”,因此研究者首先针对早期疗育政策、成人与孩子的互动上提出介入方案。目前,澳门早期疗育还处于起步的阶段,不少早疗服务形式会主要是:「以机构为本」作为服务型态,其好处之一就是投放人力资源较易,且更易为迟缓儿童提供特殊化的学习环境(何华国,2007)。然而以机构为主要训练的场所之不利因素是0~3岁儿童的实际活动情景主要是以家庭为中心,因此迟缓儿童在机构中习得的技能可能并不容易「类化」到其家居的生活当中(董志文,2015b),李月裳(2015)认为,以机构为主要场所的训练形式宜应让家长参与其中,事后医疗及治疗人员也应为家长作出指导,这样家长才能知道训练孩子的要点。张馨云(2007)则建议采用「以家庭为本」为迟缓儿童进行训练,并建议拟定IFSP (个别化家庭服务计划,Individualized Family Service Plan),即是儿童的早期疗育训练在家庭进行,利用家中可用的资源为儿童提供可用的支持与训练活动。研究者认为,若完全采用「以机构为本」模式,部份家长可能因掌握技巧的不足而无法为儿童进行有效的训练,但若完全采用「以家庭为本」模式,政府、早疗机构在调配人力资源上可能就会有问题。参考何华国(2007)所提的早期疗育的服务型态,以及Bronfenbrenner (1979)所提及的微观系统为依据,根据每位发展迟缓儿童的个人发展、不同时期的生活环境,弹性地将「以机构为本」、「以家庭为本」互相混合,并配合儿童进入托儿所或学校后所进行的「直接巡回支持模式」,为每位迟缓儿童制作合适的IFSP、IEP(个别化教育计划,Individualized Education Program),进行分阶段的混合式早期训练,此模式是根据迟缓儿童的个人发展需要,及家庭、学校需要而将上述三种支持的模式进行不同程度的弹性“混合”,研究者称它为「混合早疗」训练模式(Mixed Mode Early Intervention,简称MMEI),综合何华国(2007)、卢明等人(2013)对早疗服务型态的介绍,结合本澳融合教育教师的「巡回支持」服务形式,研究者认为MMEI实施原则应如下:

a) 早疗机构与家长双方拟定IFSP,考虑儿童所在环境制订方案,为儿童订下可训练的目标。

b) 考虑儿童最初主要的活动场所在家,到后期才慢慢会扩展到托儿所、学校(儿童园)等其它社区的关系。因此在最早期、儿童还未进入其它社区(未入托儿所或学校)所接受的早疗服务,按大家拟定的IFSP,建议对迟缓儿童的初期支持阶段多以「以家庭为本」形式为主、「以机构为本」为辅来进行。当「以家庭为本」的支持上了轨道后,可渐渐改为「以机构为本」的方式作支持。

c) 在「以家庭为本」的模式为主要形式进行训练时,治疗人员可能需每两个星期以家访形式支持一次,之后跟进一定时间后可调整为每月到家支持一次(或因个别情况作弹性调整)。建议治疗人员一开始先到儿童家中,利用家中可以运用的一切资源,为家长提供咨询服务,并即场进行示范,让家长掌握训练技巧的重点。

d) 另外,家长按IFSP,于每周固定时间,到中心进行训练,治疗人员需让家长参与观察儿童训练的过程,并在活动后与家长沟通,让家长知道之后可以跟进什么。

e) 考虑本澳不少迟缓儿童家庭,父母多以博彩业等轮班工作为主,因此无论采用「以机构为本」,还是「以家庭为本」,治疗人员须与家长有充份的沟通,并预先约好治疗的时间。

f) 当儿童进入托儿所、幼儿童或学校后,治疗人员需与家长商议,并将原有的支持模式,慢慢扩展到托儿所或学校的巡回支持服务,教导教师与迟缓儿童互动的技巧。

g) 治疗人员与家长应每半年就对IFSP作检核一次,看疗育计划有何需修正。

由上可知,要弹性地实施MMEI,首先就要为儿童及其家长拟定好IFSP,而本澳目前尚未有发令规定制订IFSP,因此本澳政府部门可能要为此作一考虑。有关研究者提出MMEI的概念架构,可参看下图3的一个设计例子:

Figure 3. Mixed Mode Early Intervention, MMEI

图3. 「混合早疗」训练模式

图3为发展迟缓儿童的三个阶段支持模式之例子,必须强调的是,由于每位儿童的个人特质、能力均有不同,因此每位儿童在治疗的每一个阶段所定的时间均应有所不同(图3是一例子,阶段一为0~18个月、阶段二为18~24个月、阶段三为2岁后,但每位迟缓儿童介入阶段时间可以不同),设计训练模式时,重点是考虑每位儿童、家庭、学校的需要。此外,当家长发现自己的孩子是发展迟缓、障碍儿时,会因其孩子表现而可能出现不同程度的防卫机制(何华国,2013),因此治疗人员在运用「混合早疗」训练模式来治疗迟缓儿童的过程中,须慢慢改变儿童在家长心目中的影响,最终提升家长与儿童互动的积极性,改变家长固有的价值观。Sameroff & Fiese (2003)曾提出互动疗育模式(Transactional Model of Intervention),以解决此问题,现兹述相关原则(可见图4):

Figure 4. Transactional Model of Intervention

图4. 互动疗育模式(Sameroff & Fiese, 2003;何华国,2007)

a) 治疗(remediation):此阶段是治疗人员为儿童提供的治疗过程中,通过训练使儿童的情况达到改善。

b) 再界定(redefinition):此阶段是当儿童在治疗的过程中得到改善后,治疗人员就运用此「再界定」策略让家长将焦点从儿童的问题慢慢转移到儿童经治疗后有所改善、进步的地方,一般可通过家庭故事的陈述,以掌握父母对儿童的看法,再通过陈述改变父母对儿童的看法及期望,目的是使家长慢慢改变对孩子的照顾方法。

c) 再教育(reeducation):此阶段是当上述「再界定」阶段之后,亦即父母改变了想法后,治疗人员教导父母如何养育自己子女的办法之过程。

上述治疗、再界定、再教育的互动疗育模式,最终是改变家长对发展迟缓儿童的信念与期望,并使他们掌握应有的养育技巧。而此模式,研究者也认为可运用到学校教师与儿童的互动上,从Bronfenbrenner (1979)可知,在“微观系统”中,家长与儿童的影响是互为相向的,家长的教育方法、模式会影响儿童的发展,而儿童的表现也会影响着家长(同理教师与儿童的互动也是相互影响的)。因此,正确运用上述的互动疗育模式,是促使家长与发迟缓儿童等一系列的“微观系统”之健康发展,而儿童在这模式训练下的进步,亦间接促使家长对治疗机构的信任,为家长与治疗机构(甚至学校)等中间系统的健康发展打下基础。

3.2. 准父母预防教育(Preventive Education for New Parents,简称PENP)

正如上述若要解决社会价值观之危险因素,关键之处还在于使家长,以致本澳的市民大众对儿童发展有初步的认知,让他们知道影响儿童发展的因素大概有什么,提高他们对儿童发展的关注度(包括让他们了解早期教育因素、生态因素以及因父母、祖辈的环境因素所带来的“表观遗传”之影响,都需有系统地介绍给父母)。在此,研究者提出解决此状况的一个策略:准父母预防教育(Preventive Education For New Parents) (简称PENP)。PENP针对对象是准父亲及准母亲,其实施内容可兹述如下:

a) 当女性怀孕后,除了由卫生局安排她到所属的区域进行定期的产检外,由政府主导安排怀孕的妈妈与其丈夫参加由政府部门(可由卫生局或社会工作局等部门负责)定期举办的产前讲座。

b) 准父母所听的产前讲座内容,主要就是涉及到儿童自从出生后的成长与发展的过程、有何环境因素可以影响他们的发展,以及教导儿童的方法。建议讲座内容可包括:儿童发展阶段的历程、早期环境刺激对婴儿的影响、脑神经科学的观点看婴儿的发展、成人和婴儿互动所带来的影响、隔代教养对儿童的影响、生态环境因素对儿童的影响、“表观遗传”对儿童的影响,以及儿童不同阶段时期的互动方法。

c) 考虑到本澳有不少家庭的社经地位不高、或学历不高的关系,因此讲座内容要因应市民需要,以简单、易懂、易明白为主。

d) 讲座内容可以powerpoint形式来进行汇报,内容可加上一些专家学者的研究例子或其相关影片,但不用太过学术性,以方便照顾各类阶层准父母的需要。

e) 针对每位准父母,相应的PENP宜制订合宜的堂数,讲座次数不宜太少,也不宜太多。讲座堂数太少的话,可能引不起准父母的关注。但太多的话,可能会对他们生活造成不便,建议为每位准父母制订约三堂至四堂的相关讲座,每堂约30~40分钟即可。

f) 政府需考虑以「强制性」方式安排准父母参与产前讲座,还是让父母有「选择性」参与,还是以「奖划计划」的性质来吸引准父母参与。

g) PENP计划之目的,是让主要照顾者明白影响儿童发展的环境因素,因此讲座同时要鼓励准父母将此讯息带回家中,让儿童的每一位照顾者(如祖父、祖母、佣人等)都掌握相关信息。

h) 配合PENP计划,政府有需要通过电视的广告、宣传影片、报纸、传媒、杂志、街道大型海报或标语等进行与儿童健康发展的宣导工作。

从上述可知,研究者所提出的准父母预防教育(PENP),最终目标是提高准父母对儿童发展的相关关注度,对儿童发展的迟缓,尽量做好初级预防。

3.3. 「危险因素」识别介入(Risk Factor Identification Intervention,简称RFII)

吴清山(2010)认为政府也确实有责任协助这些高危的弱势儿童提供更好的教育机会与质量。而在美国,早在五十多年前已发现这群高危险群家庭的环境因素会对儿童发展带来影响,因此该国在1965年开始实行了「启蒙教育」(Head Start),针对这些“危险因素”对儿童的影响而进行一系列的支持,这些支持包括儿童的情绪、社会、健康、营养、心理的需求(白位杰,2009;白位杰、林巾凯,2012;许舒茜,2008;黄春梅,2008)。参考许舒茜(2008)所提的美国Head Start架构,澳门特区政府确实需要为低收入、低文化、低社经、单亲、隔代教养、新移民等的“危险因素”家庭提供针对性的支持,研究者在此提出一个方案:「危险因素」识别介入(Risk Factor Identification Intervention,简称RFII)。现兹述如下:

3.3.1. 目标

RFII针对0~3岁尚未入学的「高危险」家庭儿童提供支持,这些「高危险」家庭儿童包括:低收入、低文化、贫穷、低社经、单亲、隔代教养、新移民、特别种族等家庭,支持目标应包括:

a) 提高儿童的语言、沟通、社交能力。

b) 加强儿童的肢体动作能力。

c) 帮助儿童的社会情绪得到正常的发展。

d) 增进儿童的认知与智力。

e) 提高儿童的自尊、自信心。

f) 培养家长具有一个健康的家长教育。

3.3.2. 儿童、家长的教育介入

a) 在0~3岁阶段尚未入学的「高危险」家庭儿童,社工局须为他们提供托儿服务,局方可透过目前的「社区褓母」计划来为这些儿童提供服务。必要时建立制度给予一定托额让托儿所有限度优先收取「高危险」家庭儿童。

b) 实行上述a)时,尽量及早发现这批「高危险」家庭儿童会否出现发展的问题,若经诊断、发现他们有发展上的需要,及早为他们进行介入,并为他们制订IFSP。介入可以前述的「混合早疗」训练模式(MMEI)来进行。

c) 采用MMEI模式时,须同时运用互动疗育模式(Transactional Model of Intervention),以改善儿童与家长间的互动质量。

d) 对「高危险」家庭仍未有工作的父母提供与此方案有关的工作,在提高他们相关的知识及技能外,亦可增加他们的收入。

e) 鼓励原来已有收入的有关家庭之家长参与相关的义务工作。

f) 「高危险」家庭的准父母优先安排接受准父母预防教育(PENP)。

g) 因上述方案实施,托儿所教职员及社区褓母需接受与「提升儿童发展」有关的培训课程,以为「高危险」家庭的孩子提供针对的早期教育服务。

3.3.3. 健康介入

a) 政府医疗部门中的专业人员需「加强」对「高危险」家庭儿童的健康检查,除成长检查外,也包括跟进这些儿童的心智、语言、肢体、社会情绪及营养等各方面。

b) 所谓的「加强」是包括指:提高检查的次数、更仔细的检查。

c) 上述医疗部门专业人员包括:儿科医护人员、心理辅导员、治疗师、营养师等。

d) 亦可以「外判」、「资助」等方式由私立医院或儿科诊所跟进上述部份工作。

从上可知,研究者提出的「危险因素」识别介入(RFII),是结合了前述的MMEI、PENP等不同方案的特点来进行,尽量做到及早预防、及早发现、及早介入等三方面。

4. 结语

综合上述Bronfenbrenner所提出的生态系统理论可知,影响儿童发展的环境因素是十分多样及复杂的,像社会文化、价值观,以至家庭社经背景等环境也可能会对儿童发展产生影响。那些不利的社会大众价值观、社经背景将可能是儿童发展不利、发展迟缓的“危险因素”。因此我们在做预防及介入前,按照Bronfenbrenner的理论,我们可能需要先通过一系列与家长、学校等相关人员的访谈、观察、记录等,找出该儿童是在哪一个环境系统出现状况,除了成人与孩子互动的“微观系统”、家庭与学校互动的“中间系统”等我们需要注意外,那些平时可能与我们无关的外围系统、巨观系统等,我们是否也需要加以留意呢?研究者认为,关注有关环境系统对儿童发展的影响,是必然的。

本文介绍的第一种方法:「混合早疗」训练模式(MMEI),结合了Sameroff & Fiese (2003)曾提出互动疗育模式(Transactional Model of Intervention),明显是针对儿童所处的“微观系统”、“中间系统”而制订的策略。针对儿童所处的这些“系统”而制订的策略,目的是提高儿童与家长的互动性,改善家长与治疗机构、学校等的互信关系;第二种方法:准父母预防教育(PENP),目的是使家长、社会市民大众对儿童发展有进一步的认知,让社会明白对儿童早期刺激的必要性,以尽量做到降低发展迟缓发生为目标,是“巨观系统”的一种介入手段;第三种方法:「危险因素」识别介入(RFII),是结合了本文提出的MMEI方案、PENP方案的特点以及美国Head Start方案而进行的介入。目的是针对「高危险」环境家庭中的儿童进行的预防介入手段,尽量降低因多个“危险因素”而导致迟缓儿童的产生率,是“微观系统”、“中间系统”、“外围系统”及“巨观系统”的综合介入。

然而每位儿童的发展需要是独特的,我们社会要因应每一位迟缓儿童的发展,弹性地为儿童、家庭提供合适的支持。至于如何支持,则有赖于我们特殊教育相关持份者及特区政府的努力。

NOTES

*通讯作者。