1. 引言

近年来,随着大学生就业形势越来越严峻,不少大学生在毕业后放弃就业,而是选择创业作为其职业。随着我国高校的扩招,大学毕业生数量与日俱增。据统计:2018年全国高校毕业生人数达到820万人。急剧膨胀的毕业生数量使得大学生就业形势极其严峻,而创业则是缓解这一问题的有效手段,它在减少应聘人数的同时,又能提供更多的就业岗位。为此,党的十九大以来,以习近平同志为核心的党中央把创新摆在国家发展全局的核心位置,深入实施创新驱动发展战略,强化科技创新在全面创新中的引领作用,大力推动大众创业、万众创新,积极推进“中国制造2025”“互联网+”行动计划,新业态新模式不断涌现,新产品新服务快速成长,新旧动能加速转换,为经济稳中有进、稳中向好不断注入新的强劲动力。为了提升未来应届生的创业比例,探究在校大学生创业意向的相关影响因素。

2. 文献综述

2.1. 理论综述

本次对大学生创业意愿的研究,主要是运用计划行为理论TPB。计划行为理论是Icek Ajzen在Ajzen和Fishbein (1975, 1980)共同提出的理性行为理论(Theory of Reasoned Action, TRA)的继承发展得出,因为Ajzen通过研究发现,个人的行为并不是完全地出于自愿,而是处在控制之下,因此,他将TRA予以扩充,增加了一项对自我“行为控制认知”(Perceived Behavior Control)的新概念,从而发展成为新的行为理论研究模式——计划行为理论(Theory of Planned Behavior, TPB) [1] 。计划行为理论把个体的行为意向和个体的行为联系在了一起,认为个体的意向通过引导,而产生了可被预测出的个体行为。该理论对个体行为的产生起到重要作用

计划行为理论(Theory of planned behavior)是理性行为理论的延伸,在原基础上增加了一项对自我“感知行为控制”的新理念。原始理论认为个体的实际行为在一定程度上是由行为意愿决定的,而影响行为意愿的关键因素有行为态度与主观规范。行为意愿指的是个人对于采取某项行动的主观概率的判定,体现了个人对发起某项行为的意愿程度;行为态度是指个人对该向行为的主观感受,包括对其正面和负面的评价,它是由决策者本人对行为结果重要程度的估计和对行为结果的主要信念决定的;主观规范定义为个人在决定是否采取某项行为时所感受到的社会压力,即对个体做决定能够产生重要影响的个人或团体(如亲人、朋友、老师等)对决策者本人的期望。理性行为理论有一个基本的假设:人是理性的,在实施某项行为前会充分考虑各种因素以及最终结果的价值和意义。这便隐含着一个信息,表明人有完全控制自己行为的能力。然而,个体与外界是不断联系的,每项行为总会在一定程度上受到外界环境的制约,所以需要在原有理论的基础上加入一些环境变量,使之对行为的研究更加精准。

阿耶兹(Icek Aizen)认为人对自己行为的意志控制力是一个连续体,一端是完全在意志控制之下的行为,另一端是完全不在意志控制之下的行为,而人类大部分的行为落于此两个极端之间的某一点。因此,他于1991年在《计划行为理论》一文中提出了“感知行为控制”理念,该理念反应个人过去的经验和预期的阻碍,是个人对其行为进行控制的感知程度,受到控制信念与感知促进因素的影响。控制信念包括决策者对个人能力、外部资源与机会的感知,而感知促进因素指的是对上述资源重要程度的估计。当个人认为自己的能力足够匹配,所掌握的资源与机会愈多,预期阻碍愈少,则对行为的控制力越强。

2.2. 问题综述

创新创业的一切都离不开高等教育培育的创新型人才,更离不开高水准、高质量研究型大学对国家理论创新领域上所给予的巨大支持。由麦可思公司发布的《2018年中国大学生就业报告》跟踪数据显示2017届大学毕业生的自主创业的比例为2.9%,与2016届、2015届基本持平,从近三届的趋势发现,大学毕业生自主创业的比例呈现平稳发展态势,与西方发达国家的自主创业率仍有较大差距。在国家政策及高等教育的环境下,大学生在自己的职业生涯规划中,是否有创业的意愿,本文以计划行为理论为基础研究合肥地区高校创新创业教育对大学生创业意愿的影响。

3. 模型构建与理论假设

3.1. TPB模型构建

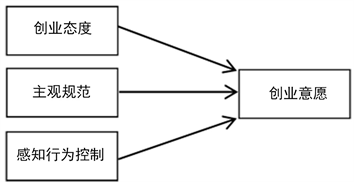

计划行为理论表明,个体的行为态度、主观规范和感知行为控制影响了行为意愿,继而影响了行为。个体态度越积极,主观规范支持越大,感知行为控制力越强,行为意愿就越强,越可能采取某项行动,反之,可能性越小。这三个要素的含义虽然各不相同,但三者来源于共同的信念基础,既相互独立,又相互影响 [2] 。作为社会心理学中著名的预测行为的理论模型,TPB理论被广泛应用于社会生活的诸多方面。如今我国针对大学生创业颁布了很多激励政策,创新创业教育在各大高校深入推进,我国的青年创业者队伍在逐年增加,已经达到了非常庞大的数量。本研究基于TPB理论,以安徽省已经接受过创新创业教育的大学生为研究对象,探讨大学生创新创业教育对大学生创业意愿的影响,对大学生创业态度、主观规范、感知行为控制三个变量进行深入分析,初步形成以下理论模型,如图1所示。

Figure 1. Theoretical model of the influence factors of college students’ entrepreneurial willingness

图1. 大学生创业意愿影响因子理论模型

3.2. 模型理论假设与因素分析

3.2.1. 创业态度

对于简单的公式,可以直接以文本方式输入;对于复杂的公式,可以考虑使用公式编辑器,或者将公式制作成图片后插入文中。编辑公式的过程中要特别注意减号与连字符的区别,前者较长,后者较短。March Van Gelderen等人对大学生创业态度的研究表明,创业者对创业态度的直接表现为创业具有挑战性、独立性、工作量的避免 [3] 。吴凌菲从我国的文化背景与国情为出发点,发现创业者态度直接影响创业者是否会选择创业,国内外验证结果相符 [4] 。所以提出以下假设:

H1:在校大学生对创业的态度与积极,创业意愿便越强烈。

3.2.2. 主观规范

注意Brayfield和Kolvereid在创业意愿创业事件模型中证实创业意愿受到创业者主观规范的影响 [5] 。Bulter & Herring的研究发现如果某个体的父母参加了创业活动,那么会对个体本人的创业意愿产生很大影响 [6] 。齐昕的实证也表明大学生创业过程中家人和朋友的态度影响了本人的创业意愿 [7] 。所以提出以下假设:

H2:在校大学生创业的主观规范支持越大,创业意愿越强烈。

3.2.3. 感知行为控制

感知行为控制一定程度上反映了实际控制条件的状况,Ajzen认为感知行为控制作为评价行为难易程度的指标,可以决定行为能否发生或是否继续。Brayfield、Krueger & Dickson研究发现创业者对创业难易程度的认知会影响创业意向与创业风险的承担能力。李永强、齐昕等人发现提升创业的感知行为控制力对创业意愿有显著影响 [8] 。所以提出以下假设:

H3:在校大学生的创业感知行为控制越强大,创业意愿越强烈。

3.2.4. 行为意愿

Thompson的研究发现创业意愿的强烈直接影响到个体实施创业行动的可能性。Krueger也发现创业者的行为意愿是直接预测行为的最好指标 [9] 。

4. 实证分析

4.1. 样本

在开始调查前,在合肥高校选取合肥工业大学与安徽大学为调查对象,经过了解学生在校时间和分布,最终决定在教学楼内随机发放问卷。此次问卷调查,我们共发出问卷400份,收回有效问卷378份,有效回收率为94.5%,表1为样本分布情况的描述。在样本分布上,由于合肥工业大学填写问卷的人数明显多于安徽大学,且合肥工业大学偏理科,男性比例一般多于女性,而高校学生年龄基本分布在18~22岁之间,因此我们认为本次调查样本满足了人口特征要求。

4.2. 数据处理

在此次研究中,采用SPSS软件进行数据的处理和分析。

4.2.1

. 描述性统计分析

本研究共发放了400份问卷,收回389份,回收率达97.25%,剔除填写不完整问卷、空白问卷和不符合要求的问卷后,实际有效问卷为378份,有效回收率达97.12%。样本构成如表2所示:

Table 1. Distribution of sample conditions

表1. 样本情况分布

本研究对人口统计学变量的构成情况作了详细统计,如表3所示。从性别分布来看,男女相差比较大,男性占比68.5%,女性占比31.4%,但考虑到调研高校本身的男女比例,这样可以基本保证数据结消除性别差异,从而保证数据的合理性和调查结果的准确性。从年龄分布上来看,18~22岁的学生占绝大多数。从学历分布来看,专科生占比2.1%,本科生占比93.9%,研究生占比4.0%。从所学专业上来看,理工类专业学生占比81.2%,人文类专业学生4.7%,经管类专业学生占比12.4%,其它专业占比1.7%。从接受创业教育的角度来看,26.9%的学生从未接受过,68.2%的学生上过一两门创业类课程,4.9%的大学生经常参与创业类讲座。从参加创业有关的沙龙、社团、活动上看,57.4%的学生从未参加,39.6%的学生偶尔参加,3%的学生经常参加。从参加创业比赛上看,64.5%的学生从未参加,31.2%的学生偶尔参加,4.3%的学生经常参加。

从亲人、朋友、同学对自己创业支持的角度看,14.7%支持,74.8%持中立态度,11.5%不支持。从企业家的工作对个人的吸引力角度看,30.3%的学生认为有吸引力,44.7%的学生持中立态度,25.0%的学生认为没有吸引力。从在有机会和资源条件假设下,个人对创业的意愿看,55.5%的学生有意愿,27.7%的学生持中立态度,16.8%的没有意愿。从成为企业家对个人的利弊看,49.3%学生认为利大于弊,39.1%的学生持中立态度,2.8%认为弊大于利。从认知自己创业能力角度看,2.6%的学生认为自己非常有创业能力,16.9%的学生认为自己比较有创业能力,31.2%的学生持中立态度,49.3%的学生认为自己没有创业能力。从对未来的规划上看,16.9%的学生决心在未来创立一家公司,43.9%的学生持中立态度,29.2%的学生认为自己未来不可能创立公司。从自身创业经历上看,97.8%的学生没有注册过公司,2.2%的学生注册过公司。

4.2.2

. 信度分析

信度分析用来检验量表所得数据结果的一致性或稳定性,反映被测特征的真实程度。对所得数据进行信度分析,4个潜变量的信度如表4所示。主观规范、创业态度和创业意愿均高于0.8,感知行为控制和大学创新创业教育高于0.6。Alpha系数反映数据内部的一致性,因子载荷反映了各潜变量的内部结构,总体变量的信度和效用水平符合预想。

4.2.3

. 相关性分析

相关性分析用来探究变量之间的相关程度,可以将潜变量下的多个题项进行拟合,利用相关性分析,我们可以了解潜变量主观规范、创业态度和感知行为控制与创业意愿的相关度,同时以大学创新创业教育的三个题项为控制变量,了解在大学创新创业教育与大学生的主观规范、创业态度和感知行为控制的相关程度。

在本次分析中,以参加过创业教育课程为控制变量k1,参加过与创业有关的沙龙、社团、活动为控制变量k2,参加过与创业有关的竞赛为控制变量k3;自变量为主观规范、创业态度和感知行为控制,因变量为创业意愿。相关系数矩阵如表5所示。

在三个控制变量下,与主观规范、创业态度、感知行为控制和创业意愿没有表现出正相关性,这说明大学创新创业教育在大学校园内大学生拉动同学朋友的创业意愿并不高;大学生创业态度被大学创新创业教育影响不大;目前大学生对高校创新创业教育接受度不同,没有很好吸收,提高自身的创业管理能力。主观规范对创业态度呈正相关,说明当前大学生创业态度受周围人影响还是较大,得到家人伙伴的支持能改变大学生对创业的看法和喜好程度;主观规范对创业意愿呈低度正相关,说明大学生在考虑创业时,周围人以及家人支持还是只占据一小部分;创业态度和感知行为控制会与创业意愿呈正相关,这两方面是大学生创业意愿影响的主要因素。

Table 5. Correlation coefficient matrix

表5. 相关性系数矩阵

5. 研究结论及讨论

5.1. 研究结论

对控制变量的分析中,参加创业教育课程,参加与创业有关的沙龙、社团、活动,参加与创业有关的竞赛对大学生创业意愿、主观规范、创业态度和感知行为控制没有较大的影响。主观规范、创业态度和感知行为控制会对创业意愿有明显的影响作用,其中创业态度和感知行为控制为主要影响因素。

5.2. 讨论

1) 目前阻碍创新创业教育发展的最大的问题就在于学生实际开展创业活动的人不多,学校应该加大对创新创业的投资、引入更加专业的创业师资团队、创办更有意义的创业活动。

2) 不论是家人、朋友还是同学,对个体创业的支持度都较小,这也是多数大学生不进行创业的主要原因,即得不到别人的支持。社会应该加大对创业的宣传以及支持力度,让更多的人了解创业,鼓励更多的人创业。

3) 40%的同学认为企业家的工作对他有吸引力;49%的同学认为成为企业家对自己的好处大于坏处,可以给自己带来很大的满足感。同时,54%同学在有机会和资源的条件下愿意去创业,从这里也可以看出学生在创新创业过程中缺乏机会以及资源,同时这也是导致他们不愿意去创业的主要原因之一。

通过对合肥两所高校的在校生的实证调查,可以发现计划行为理论模型可以解释在校大学生创业意愿。研究表明在校大学生创业行为态度影响最大,而阻碍大学生创业意愿的最关键要素是感知行为中的创业的解决问题能力、资金问题、社会资源问题。但创业的主观规范的影响不大,证明现在在校大学生具有独立思考能力。因此高校和政府应该多出台对大学生创业有利的政策并对大学生进行资金扶持,对其进行相关的训练,才能让大学生投入于创新创业,形成良好的创新创业氛围。