1. 引言

核能作为一种清洁能源正在世界范围内得到推广,并已成为改变全球能源结构和减少温室效应的主要解决方案之一。根据国际原子能机构的预测,全球核电仍然保持着较好的增长前景,并集中在亚洲,尤其是中国。中国的核电发展始于20世纪80年代中期。截至2018年初,有38座核反应堆投入运营,容量为36吉瓦,35座正在建设中。根据“核电长期发展规划(2011~2020年)”,到2020年,在役和在建核电装机容量分别为58吉瓦和30吉瓦。

然而,核电发展过程并不总是平稳的,容易受到灾难性核事故的影响(如福岛核事故)。以往的研究认为,核事故可以显著改变公众对核能的看法 [1] [2] 。福岛核事故导致全球公众对潜在核危机的恐慌现象,中国也难以幸免 [3] 。经过两年的中断后,中国在2013年重启了核电生产工作,也相继引发了社会公众的抗议和抵制。比如,2013年7月,在中国核工业园区龙湾工业园区项目社会稳定风险评估公告期内,广东江门县级市鹤山爆发了抗议当地建设核燃料厂的公众抵制活动,政府最终取消了该项目。2014年,广西防城港市人大常委会通过了关于江山半岛旅游度假区旅游资源开发与保护的决议,其中有一条向当地政府提出的请求,就是要求终止当时正在计划的白龙核电项目。2016年8月,连云港市公开抵制核废料循环项目,导致当地政府暂停该项目的初步工作。

上述案例表明,公众对核电的接受度已然成为影响核电技术推广的重要因素,甚至可以影响拟建核电能否顺利完成。根据文献调研,之前的实证研究更多地关注公众对正在运行的特定核电站的接受程度与影响因素 [1] [4] [5] ,以及公众对核能的广泛认知 [6] [7] 。因此,本研究试图通过关注初步规划阶段公众对于拟建核电站的接受度来补充现有研究空白,并旨在探讨当公众对拟建核电站还不了解时影响核电接受度的相关因素。

2. 文献综述

2.1. 理解公众接受度:基于公众理解科学理论的视角

“公众接受度”这一术语已被广泛用于能源、环境和气候变化等领域以理解公众感知和行为。关于公众接受度的研究可以追溯到公众理解科学理论(PUS)。公众对科学的理解成为20世纪80年代的口号,并迅速引起了学者们的兴趣。

缺陷模型是PUS最重要的理论框架,它假设公众拥有“缺乏”的知识而科学家拥有“足够”的知识。由于缺乏知识,公众总是对新技术持敌对态度 [8] 。缺陷模型将知识视为解释公众理解科学的最重要因素。因此,缺陷模型的启示是为增进公众对科学的理解和认识,应提高公共科学素养。

随后的学术文献从理论和实证方面对缺陷模型提出了批评,认为其过分简化影响公众理解科学的因素 [9] [10] 。杜兰特(1999)指出,将正式知识视为理解科学与公众之间关系的唯一因素是非常局限的,他进而提出了公众理解科学的民主模型,聚焦于包括知识、价值观、权力关系和信任在内的更广泛因素。民主模型将科学家和非科学家平等对待,并强调了公众参与对促进公众接受科学技术的影响作用。

2.2. 感知利益和感知风险:影响核电公众接受度的直接因素

核电的感知利益和感知风险直接影响公众接受度这一观点已被普遍认同 [1] [2] [11] [12] [13] 。以往研究提出,促进核电技术发展不仅能降低能源价格,还能降低传统能源产生的碳排放水平,改善当地生态环境 [1] [2] ,而后者更易被公众感知和评判。此外,核电站的建设和运营可被视为一种创造更多就业和税收,促进经济发展甚至提高生活质量的产业 [14] 。因此,核电的感知利益和公众接受度具有正相关性 [11] [15] 。尽管核事故发生的可能性很小,但核电的感知风险仍然是影响公众接受度的最重要因素。许多实证研究指出,感知风险与核电技术的接受度呈负相关 [2] 。核灾难对公众舆论的影响之一就是在感知风险增加的同时,核电公众接受度下降 [1] [2] [11] 。

2.3. 知识、情感和信任:影响核电公众接受度的间接因素

除了感知利益和感知风险这两种“表面心理因素”直接影响核电公众接受度之外,考虑到个人倾向各异,有必要识别和探究作为“深层心理因素”的间接影响因素。根据文献综述,本研究得出三种最重要的深层心理因素:知识、情感和信任。

先前研究提出,知识水平可能会影响核电的感知利益和感知风险,并进一步影响公众接受度 [16] [17] 。更多的核能知识可以提高公众接受度 [6] ,包括核能发电、核电运行和核辐射风险等方面的知识。研究发现,对能源问题更了解的人通常更有可能支持核能发展,而不是反对或不发表意见。还有研究认为,核电的知识水平与感知风险负相关 [18] ,与感知利益正相关 [16] 。然而,知识在公众接受中的作用仍存在争议。许多学者提出,由于普遍缺乏相关知识和信息,大多数人无法正确评估与技术相关的风险和收益 [19] 。因此,公众主要依靠专家作出判断。此外,最近的研究指出,关于知识的两种不同测度——感知知识和评估知识——在评估知识和风险之间的关系中带来的结果可能会不同 [8] 。虽然核电知识对公众接受度的影响并不确定,但大多数学者达成共识,知识是一个关键性的决定因素,知识对公众接受度的影响是由感知利益和感知风险所中介的 [2] [19] 。

还有学者指出,核电的感知利益和风险还会受到情感的影响 [2] 。根据“情感启发式理论”,人们主要利用自己的直觉来评估有害事件 [20] 。之前的研究发现,感知利益和感知风险与个体的情感认同有关 [20] 。如果人们喜欢某项活动,他们倾向于将与活动相关的风险视为低,而将收益视为高。如果人们不喜欢某项活动,他们会做出相反的感知评判,即高风险和低收益。许多学者还将情感认同视为可以应用于人们对核能的特定态度的一般态度 [21] ,并指出,不情愿接受核电与消极情感认同有关 [22] 。

社会信任是影响公众接受度的另一个关键因素。由于缺乏全面的技术知识,难以了解相关技术灾害的可能性,所以公众必须依靠社会信任来评估核电风险和利益 [19] [23] 。社会信任的核心含义是“人们愿意依赖那些负责任地做出决策,并在技术、环境、医学或其他公共卫生安全领域采取行动的人” [19] 。社会信任可以增强感知利益并削弱危险废物处理 [24] 、化学工厂运营和食品辐射技术 [25] 等领域的感知风险。Siegrist (2000)提出,公众对新技术或危险设施的接受程度取决于感知到的利益和风险。对科学家、企业和监管机构的信任都会对感知到的利益和风险产生重要影响。以前的研究也证实了社会信任与感知风险负相关并与感知利益正相关的观点 [2] 。在核电领域,社会信任的对象包括政府实体 [1] 、核电企业、科学家 [19] 和媒体 [5] 。基于上述文献综述,本研究建立了一个初步的概念模型(图1),其中感知知识、情感认同和社会信任是自变量,感知利益和感知风险是中介变量,核电公众接受度是因变量。

3. 研究方法

本研究的数据来源于一项旨在调研中国核电公众接受度的大规模调查问卷,问卷量表基于李克特5点评分法(5 = 强烈同意/接受,1 = 非常不同意/拒绝)对变量进行测度,其中将性别、年龄、受教育程度、收入水平和居住地与核电站之间的距离作为控制变量。针对目标受访者的调查问题设置如下:“您家附近是否建有核电站?”该研究从选择回答“听说要建设”的受访者中抽取样本,并将在核电站周边的居民划分为0~5公里,5~20公里和20~40公里三个不同地理位置。调查于2017年8月至10月期间进行,共回收有效问卷304份。样本的人口统计学特征见表1。

Table 1. Demographic characteristics of the sample

表1. 样本的人口统计学特征

本文运用IBM SPSS 22.0进行描述性统计分析、因子分析和回归分析 [26] 。基于上面提到的分析框架,构建了一个带有中介变量的假设模型。

4. 结果

4.1. 描述性统计

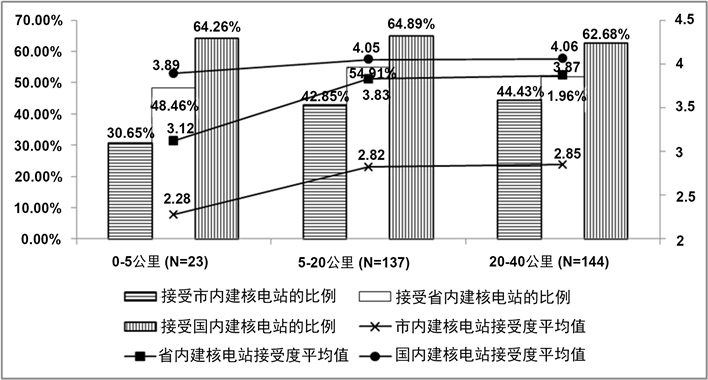

首先考察了公众对核电的接受程度。图2显示了基于受访者的居住地与核电站的距离(0~5公里,5~20公里,20~40公里),以及基于不同地理范围划分的核电站(市内、省内和国内)受访者的接受程度。可以看出,共有30.65%的生活在0~5公里范围内的受访者接受核电站(选择回答“一般接受”、“接受”或“强烈接受”),在测度中接受度平均值为2.28。远离核电站的受访者具有更高的接受度,5~20公里和20~40公里范围平均值分别为3.12和3.89。此外,随着住宅距离的增加,接受建设核电站计划的受访者比例也增加(0~5公里:30.65%,15~20公里:42.85%,20~40公里:44.43%)。而无论受访者是居住于0~5公里,5~20公里还是20~40公里范围内,在更大的地理范围(省和国家)中公众对核电站的接受程度高于接受当地(市内)核电的情况。

Figure 2. Public acceptance of nuclear power plants in different geographical areas

图2. 不同地理范围核电站的公众接受情况

问卷共设计了21个题项用于评估公众对于拟建核电接受程度的影响因素,分为感知知识、情感认同、社会信任(三个自变量)和感知利益、感知风险(两个中介变量),表2列出了这些变量的描述性统计。从表2中可以发现居民的核电知识水平相当低,大多数受访者认为他们对核电的了解并不充分。然而,他们对核辐射风险(均值为2.95)和核事故背后的原因(均值为2.74)有相对较多的了解。相比之下,对核电的情感认同这一变量的得分相对较高(4个题项的平均值都在3.5以上),其中,均值最高(4.78)的观点是人们普遍认为核电发展对于中国向低碳社会的转型具有重要意义,比例达到76.5%。第二高的均值(4.57)是核电发展对中国经济发展具有重要意义的观点。从表2还可以看出,与核电有关的社会信任的均值(即对政府、核电企业、科学家和媒体的信任)高于感知知识的均值,并且受访者更愿意信任科学家(均值为4.3),而对媒体的信任度最低(均值为2.94)。只有32.4%的受访者对报道核电问题的媒体有所信任。此外,还发现受访者对所在城市内拟建核电站的感知风险高于感知利益,并且所有题项的感知风险均高于感知利益。

Table 2. Descriptive statistics of independent and intermediate variables

表2. 自变量和中介变量的描述性统计

4.2. 因子分析

为了便于解释回归结果,进行了因子分析(见表3)。采用两个评估指标(KMO值和Bartlett球形检验值)测量进行因子分析的前提条件——题项之间存在高度相关性。各变量的KMO值均大于0.6,各题项的因子载荷均大于0.6,说明可以进行回归分析。

4.3. 回归分析

本研究运用OLS回归分析法检验假设。从表4中可以看出,感知利益和感知风险对核电公众接受度具有显著影响(p < 0.01, p < 0.05)。感知利益对公众接受度产生正向影响(β = 0.399),而感知风险对公众接受度产生负向影响(β = −0.170)。可以发现,对公共风险的认识越强,对当地拟建核电站的接受程度就越低。

Table 4. Regression results of model 1, model 2 and model 3

表4. 模型1、模型2和模型3回归结果

*p < 0.05; **p < 0.01。

根据表4的回归结果,感知知识、情感认同和社会信任均显著积极影响受访者对核电的感知利益(p < 0.05, p < 0.01, p < 0.01),情感认同显著影响公众对核电的感知风险(p < 0.01),并对感知风险产生负向影响。然而,感知知识水平和社会信任对感知风险没有显著影响(p > 0.05)。

最后一组检验的是感知利益和感知风险的中介效应(见表5)。模型4a旨在检验感知利益在感知知识与核电公众接受度之间的中介效应。从表5中可以观察到,在X预测Y的回归分析的第一步中,感知知识对公众接受度没有统计学上的显著影响(p > 0.05),这意味着没有必要进一步检验中介效应。因此,感知知识不能通过感知利益间接地影响核电公众接受度。模型4b旨在检验感知利益在情感认同和公众接受度之间的中介效应。在回归分析的第一步中,情感认同显著影响公众接受度(p < 0.01);在X预测M的回归分析的第二步中,情感认同显著影响感知利益(p < 0.01);在X和M预测Y的回归分析的第三步中,情感认同和感知利益均显著影响公众接受度(p < 0.01),R2值逐渐增加。因此,可以得出感知利益在情感认同和公众接受度之间起着中介的作用,情感认同可以通过感知利益间接影响公众对核电的接受。模型4c旨在检验信任和公众接受度之间感知利益的中介效应。第一步,社会信任显著影响公众接受度(p < 0.01);第二步,社会信任显著影响感知利益(p < 0.01);第三步,社会信任和感知利益均显著影响公众接受度(p < 0.01),并且R2值逐渐增加。因此,感知利益也可以在社会信任和核电公众接受度之间起中介作用。综上可以得出结论:情感认同和社会信任可以通过感知利益间接影响核电公众接受度,而感知知识则不能。

Table 5. Regression result of model 4

表5. 模型4回归结果

注:n = 304;**p < 0.01。

此外,本研究建立了几个回归模型来检验感知风险的中介效应(表6)。建立模型5a以检验感知风险在感知知识与核电公众接受度之间的中介效应。从表6可以看出,在X预测Y的回归分析的第一步中,感知知识不能显著影响公众接受度(p > 0.05),因此没有必要进行进一步检验,说明感知风险不能在感知知识和公众接受度之间起中介作用。模型5b旨在检验感知风险在情感认同和公众接受度之间的中介效应。在X预测Y的回归分析的第一步中,情感认同显著影响公众接受度(p < 0.01);在X预测M的回归分析的第二步中,情感认同显著影响感知风险(p < 0.01);在X和M预测Y的回归分析的第三步中,情感认同和感知风险均显著影响公众接受度(p < 0.01)。因此,感知风险在情感认同和公众接受度之间具有中介效应。模型5c旨在检验感知风险在社会信任和公众接受度之间的中介效应。第一步,社会信任显著影响公众接受度(p < 0.01);第二步,情感认同不能显著影响感知风险(p > 0.05),不需要进一步检验中介效应。综上得出,情感认同可以通过感知风险间接影响公众对核电的接受,而感知知识和社会信任则不能。

5. 讨论

与以前关于公众接受已经投入运行的核电站的研究不同,本研究选择关注处于早期规划阶段的核电站,以期确定影响当地核电公众接受度的因素。Wolsink (2007)认为 [27] ,当项目处于选址和规划阶段时,公众对此类项目的接受程度始终较低。在福岛核事故发生后,我国爆发的核电站选址公众抗议活动也揭示了当地在选址过程中公众接受核电的重要性。鉴于此,本文对全国范围内拟建核电站地区的公众接受核电情况进行了问卷调查。

Table 6. Regression result of model 5

表6. 模型5回归结果

注:n = 304;**p < 0.01。

以前的研究表明,公众在不同的邻近范围内表达了对公共风险设施(包括核电站)不同程度的接受度 [1] 。本研究的结论进一步证实,居住在选定核电站附近的人比那些居住更远的人更不愿意接受核电。此外,公众更愿意接受更大地理范围内的核电站,即在省内和全国范围内。这一发现符合“不在我家后院”(NIMBY)的概念:人们总是反对在他们可接触到的区域建设公共风险设施,因为个人需求和自我保护通常优先于承担社会责任的意愿,特别是对那些陌生的、不了解的事物 [28] 。通过对感知利益和风险的重要性评估,可以发现,当地公众表现出“同质”倾向。

虽然感知利益和风险可以影响核电公众接受度,但这一系列判断仍然与公众利用科学理性来理解核电的能力明显不同。通过对上述深层心理因素的研究发现,公众对核电的接受主要受情感认同和社会信任的影响,而不是感知知识。知识在公众接受公共风险设施方面的作用是有争议的。虽然以前的研究提出知识可能会使公众更加明智,但在实践中,公众并不认为他们对核电有足够的了解。因此,公众缺乏仅通过知识预测核电利益和风险的能力,而更多地依赖于自身的情感以及对社会中其他更权威声音的信任。

基于此,当公众对核电站不了解时,他们难以用完全理性的方式理解核电,很大程度上受到情感和信任等非理性因素的影响。自2013年中国重启核电建设以来,政府开始在地方一级开展核电领域的公众参与活动,这些宣传被认为会影响普通公民的情感认同和社会信任 [29] 。一方面,地方政府为推动核电的重要性认同做出了巨大努力,并试图通过这一行动加强公众的情感认同;另一方面,地方政府增强了核电站决策过程的透明度,并通过披露相关信息、举办听证会、开展公开讨论以努力增进公众对核电的信任,最终提高公众接受度。

6. 结语

6.1. 研究结论

在福岛核事故发生两年后,中国政府恢复了核电发展,并将核电视为减少空气污染和满足日益增长的廉价高效电力需求的替代方案。依据“十三五”规划 [30] ,从2016年开始,中国每年将建设6~8座新核电反应堆,这预示着不少城市近期将成为核电站的候选地。未来核电站建设的规划过程复杂而漫长,尤其需要政府、企业、科学家和公众之间持续的互动。本研究对全国范围的拟建核电站地区进行了问卷调查。结果发现,即使核电站尚未建成,受访者居住的地点越近,他们的接受程度就越低;在较大的地理范围(省和国家)中,公众对核电站的接受程度高于当地核电站;公众的情感认同和社会信任会对核电接受度产生影响,而公众的感知知识水平则不是特别相关。当公民不了解核电站的相关知识时,更倾向于通过对政府或科学家的情感认同和信任来评估核电站带来的利益和风险,而不是通过基于具体事实的纯理性推论。特别是受目前政府资助的公众参与活动的影响,这些活动侧重于动员和参与,所以情感认同和社会信任对公众的感知风险和利益产生更为显著的影响,进而影响核电公众接受度的变化。

6.2. 政策启示

本文的研究结果证实了先前研究对公众理解科学理论的民主模型的认识:公众很难理解和掌握模糊不清的核电知识。而增强社会对政府决策或制定决策的个体的信任,进一步提高公众对核电的接受程度则具有重要意义。基于这些结论,本研究的政策启示如下:

1) 政府应向公众提供更多实际利益,并增加未来核电项目的预期效益 [31] 。减少未来核电运营项目的燃料和电力价格,同时带动相关行业,在工厂选址阶段创造更多就业机会,并在整个工厂的建设和运营阶段采取经济激励 [32] 。

2) 虽然研究显示在统计上对于核电的感知知识无关紧要,但实际上并不能断定它是不重要的。大多数公众认为他们没有足够的核电信息,但他们不会自动接受这些信息,也不会自动拒绝这些信息。所以政府开展科普工作,以可理解的方式向公众提供信息和知识 [10] 对于政策制定者和普通公民都是有利的,可以帮助公众更好地理解核电运行的基本原理和风险。

3) 政府应有效提高公众对核电的情感认同和社会信任。在我国的社会主义制度下,政府具有强大的动员、组织和分配资源的能力,并能够以不同的方式相对容易地影响舆论。特别是政治动员作为一种可靠的政策工具,可以鼓励舆论与政府的计划和目标保持一致。此外,建立一个标准和可靠的程序也是体现政府和核电企业信誉的好方法 [33] 。非营利组织可以在扩大社会信任方面发挥重要作用 [34] ;公开透明的决策过程也可以增进社会信任,如通过信息披露 [17] [35] 、公众参与 [36] 等方式。随着公众对参与政策制定提出更多要求,具有公开听证会和有组织的公开讨论 [37] 等特征的公开决策模式有助于进一步加强公众对政府、科学家和核电企业的信任,特别是在核电站的规划阶段。

6.3. 研究局限

本研究仍存在一些局限。第一,如上所述,本研究旨在探索规划阶段公众对核电站的真实了解。当公众对核电知识不了解时,试图尽可能多地考虑影响公众接受度的变量。以调查问卷的形式来测量每个自变量和中介变量,然后进行了因子分析和回归分析。然而,这种研究设计意味着无法充分研究回归模型中不同类型的知识、情感或信任。第二,先前的研究已经指出,评估知识而不是感知知识,更能够预测与当前科学立场一致的风险认知 [8] 。在调查问卷中,对知识水平的测量仅是一种感知知识,与评估知识相比,可能无法精准测量科学知识水平,并会影响检验结果。因此,在未来的研究中可进一步测量评估知识和感知知识的不同影响作用。