1. 引言

四川盆地震旦系灯影组发育良好的丘滩相岩溶型碳酸盐岩储层,已在威远、资阳、磨溪、高石梯以及龙女寺等地区发现震旦系灯影组气藏,展示了灯四段丘滩体的巨大潜力 [1]。川中地区灯影组四段含有丰富的微生物碳酸盐岩,前人对灯影组的沉积演化、沉积相划分、丘滩相分布等开展了大量的工作 [2] - [7] [4] [5] [11] [20],但是针对此地区微生物岩的分类和其沉积环境分布的研究存在不足。主要表现在不同研究学者对于微生物岩的岩石类型划分方案不一,进而对于沉积环境的解释存在较大争议 [5] - [15]。本文在总结和归纳近年来关于微生物岩的最新成果与认识基础上,主要利用岩心和薄片资料,对川中高石梯地区灯四段微生物岩开展了精细的微相分析,划分了微相类型并分析了沉积环境的差异。研究结果对于深入认识该区的微生物岩特征及成因具有重要意义。

2. 微生物碳酸盐岩研究现状

微生物碳酸盐岩是沉积学的研究热点领域,关于其特征及成因分析对于恢复地质历史时期的古环境、古气候演化具有重要意义。Burne和Moore (1987)指出微生物岩是由底栖微生物群落生长、生理活动引起的圈捕、生物矿化和表面矿化沉淀作用而产生的生物沉积岩 [16]。吴亚生等(2018)认为浮游/漂浮微生物所形成的岩石也属于微生物岩 [4]。

关于微生物岩的分类研究仍在不断探索。Riding (2000)将其分为叠层石、凝块石、树枝石、均一石这四种 [17]。梅冥相(2007)认为核形石和纹理石应归为微特征岩类 [2]。韩作振(2009)认为附枝菌微生物岩应简化为某某格架岩更为合理 [3]。吴亚生(2018)根据微生物的底栖和浮游/漂浮生态的不同、以及钙化和非钙化差异,提出了微生物岩的全新分类方案 [4]。

大多数研究认为,微生物岩的沉积环境大多位于潮下带至潮上带的浅海环境;但对于不同微生物岩的类型所对应的沉积环境解释方案较多。叠层石通常具有层状、波状、柱状、丘状等丰富的形态,不同的形态能反映从潮下带上部至潮间带上部的不同环境 [5] [6] [8]。关于凝块石,大部分学者认为其形成于潮下带 [9] [10] [11],包括潮下带下部,有学者认为其形成于潮间带 [11]。对于纹层石,大多认为它形成于潮间带–潮下带 [5] [6] [7] [10] [11] [13],包括潮下潟湖 [12] [18],也有认为其形成于潮上带 [5]。具泡沫绵层结构的微生物岩是一种特殊的非纹层结构的微生物碳酸盐岩,在塔里木盆地上震旦统–下寒武统、四川盆地上震旦统均有发现,通常认为沉积环境主要为潮间带 [6] [7] [14] [15]。

在地层剖面上,微生物碳酸盐岩在垂向上类型变化频繁,常与其他非微生物碳酸盐岩共生,也由此造成了微生物碳酸盐岩复杂的岩性组合,给沉积环境分析带来困难。

3. 研究区地质概况

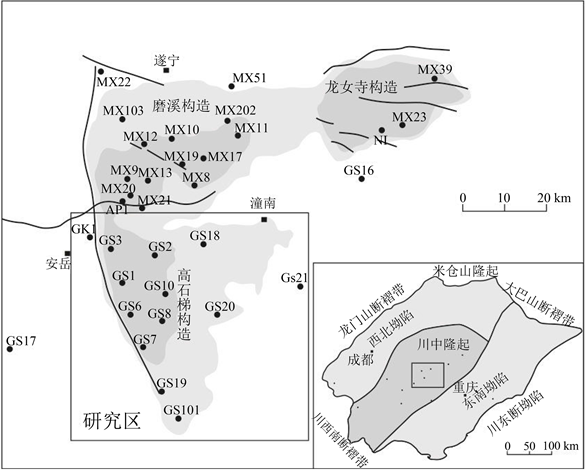

研究区位于四川盆地,构造上处于川中平缓褶皱带,隶属于乐山—龙女寺古隆起 [19],灯四段在沉积时期主要以局限台地相和台地边缘相交互沉积为主,上震旦统灯影组与下伏下震旦统陡山沱组的接触关系为整合接触;由于受桐湾运动的影响,灯影组与上覆下寒武统筇竹寺组为平行不整合接触 [20]。根据研究区岩性的变化可将灯影组分为四段,自下而上依次为灯一段、灯二段、灯三段和灯四段,其中灯一段以泥晶云岩为主要岩性;灯二段发育大量的藻云岩,其顶部发育溶蚀孔洞;灯三段以泥岩为主;灯四段则以微生物云岩为主 [20] (图1)。

Figure 1. Location and structure of the study area

图1. 研究区位置及构造纲要图(据魏国齐等 [21] 修改)

4. 研究区微生物岩结构类型划分

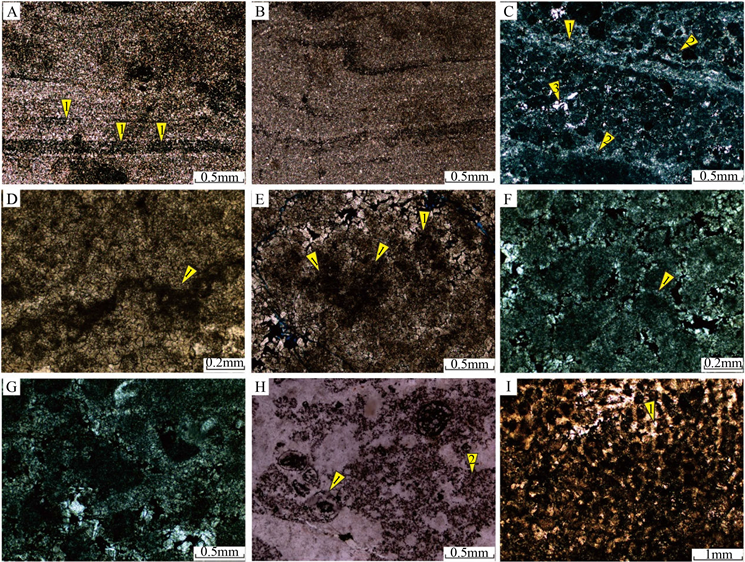

通过研究区内钻井取心和薄片的观察分析,主要依据微生物相关沉积特征及其与颗粒和泥晶的关系,将高石梯地区灯四段微生物岩结构划分为7种类型(图2)。

A:GS101-5528.5 m菌纹层结构,薄片整体呈暗色,亮暗纹层交互出现但暗色纹层厚度较大。纹层呈现水平状产出。B:GS101-5528.5 m菌纹层结构,纹层表现为断续状,波状起伏。C:GS20-53-5221.9 m颗粒纹层结构:由形态较大的颗粒和较细小的颗粒组成的纹层结构,位于中部和下部之间的纹层较薄,主要由亮晶和少量的泥晶所组成。D:GS101-5534.0 m由菌生长和粘结形成的丝状-网状结构。E:GS101-5500.9 m菌凝块结构,铸体薄片。F/G:GS20-53-5221.9 m菌砂屑结构,砂屑椭圆状,砂屑之间见溶孔被沥青充填。H:GS101-5498.3 m鲕粒颗粒结构:鲕粒含量为20%,有的鲕粒圈层结构清晰,有的中部被溶蚀。I:GS101-5522.7 m球粒颗粒结构:椭球状,颗粒间为亮晶白云石胶结。

A:GS101-5528.5 m菌纹层结构,薄片整体呈暗色,亮暗纹层交互出现但暗色纹层厚度较大。纹层呈现水平状产出。B:GS101-5528.5 m菌纹层结构,纹层表现为断续状,波状起伏。C:GS20-53-5221.9 m颗粒纹层结构:由形态较大的颗粒和较细小的颗粒组成的纹层结构,位于中部和下部之间的纹层较薄,主要由亮晶和少量的泥晶所组成。D:GS101-5534.0 m由菌生长和粘结形成的丝状-网状结构。E:GS101-5500.9 m菌凝块结构,铸体薄片。F/G:GS20-53-5221.9 m菌砂屑结构,砂屑椭圆状,砂屑之间见溶孔被沥青充填。H:GS101-5498.3 m鲕粒颗粒结构:鲕粒含量为20%,有的鲕粒圈层结构清晰,有的中部被溶蚀。I:GS101-5522.7 m球粒颗粒结构:椭球状,颗粒间为亮晶白云石胶结。

Figure 2. Structural characteristic charts of seven microbial rocks in the fourth member of Dengying formation

图2. 灯影组四段微生物岩结构特征图版

4.1. 泥–微晶纹层结构

在镜下表现为暗色、连续的水平层状或波状,纹层是由富微生物(菌)泥–微晶构成(图2A-1),薄片上见泥晶和微晶成层状交替产出,纹层中可见不规则暗色藻团块(直径0.1~0.5 mm)。在岩心上纹层厚度多为0.1~0.3 cm,主要为不连续的泥晶纹层。

4.2. 颗粒–纹层结构

由暗色的水平层状纹层(图2C-1)和颗粒纹层(图2C-2)交互形成。菌纹层为泥–微晶水平层状,厚约0.2~0.3 mm。由颗粒构成的纹层厚度为1~2 mm,颗粒的分选中等–较差,形态为椭圆–次圆状,直径主要为0.1~0.5 mm,颗粒间主要为微亮晶和少量的亮晶白云石(图2C-3)。

A/B:GS101-5528 m:灰白色细粉晶云岩,为菌纹层薄片图版中对应的岩心,可在岩心图片中见到薄层状的暗色纹层。C:GS20-5221 m是鲕粒颗粒结构和颗粒纹层结构所对应的岩心扫描图像,可见细小的微晶以及些许的纹层结构。D:GS101-5534 m黄褐色泥粉晶云岩,丝状菌结构所对应的岩心照片。E:GS101-5500 m灰白色细粉晶云岩,菌凝块结构。F:GS101-5522.7 m深灰色细粉晶白云岩,球粒颗粒结构。

A/B:GS101-5528 m:灰白色细粉晶云岩,为菌纹层薄片图版中对应的岩心,可在岩心图片中见到薄层状的暗色纹层。C:GS20-5221 m是鲕粒颗粒结构和颗粒纹层结构所对应的岩心扫描图像,可见细小的微晶以及些许的纹层结构。D:GS101-5534 m黄褐色泥粉晶云岩,丝状菌结构所对应的岩心照片。E:GS101-5500 m灰白色细粉晶云岩,菌凝块结构。F:GS101-5522.7 m深灰色细粉晶白云岩,球粒颗粒结构。

Figure 3. Characteristic plate of core and core scanning image of the fourth member of Dengying formation (corresponding to section 2)

图3. 灯影组四段岩心及岩心扫描图像特征图版(与图2薄片对应)

4.3. 泡沫绵层结构

由微生物丝状体网状交织形成,主要呈扭曲的波状、厚度不一的丝带状。局部形似生物体腔形态的结构,与塔里木盆地寒武系的微生物岩的泡沫绵层 [22] 十分相似。腔壁由暗色泥晶构成,腔体由细粉晶白云石充填,腔体呈圆状,直径0.05~0.1 mm。

4.4. 凝块结构

凝块由外形不规则暗色斑块构成,含量20%,大小以0.3~0.5 mm为主(图2E-1)。凝块内部成分不均一,中心以黑色富有机质泥晶为主,边部为暗色泥–微晶;凝块外部边界不清晰,凝块之间为自形–半自形细粉晶白云石。

4.5. 菌砂屑结构

菌砂屑为直径为0.2~0.3 mm砂级颗粒,外部形状表现为圆球状和椭圆状,含量70%~75%,分选好,内部成分主要为暗色富有机质泥晶和少量微亮晶组成,成分不均一。砂屑间充填亮晶白云石(图2F-1),可见由溶蚀作用形成的孔和洞。

4.6. 菌泥晶–鲕粒结构

主要由鲕粒、泥晶和亮晶胶结物组成,鲕粒约占20%,直径0.1~0.4 mm,分选中等,圈层结构清晰,部分鲕粒中心被溶蚀。泥晶表现为暗色、富有机质,结构上与鲕粒粘结交互。

4.7. 球粒结构

球粒直径0.1~0.2 mm,分选好,多为椭球状的球体结构,颜色极深,由暗色富有机质的泥晶组成,颗粒之间为亮晶白云石胶结物(图2I)。

5. 沉积环境解释

泥–微晶纹层结构以及颗粒纹层结构都是菌纹层结构的一种。在岩心以及薄片中可以明显看到的一种成层状的微生物结构,主要形成于微生物的粘结和捕获泥晶及细小的球粒。有些学者认为这种纹层结构形成于潮间带–潮下带下部 [5] [6] [7] [10] [11] [13],薄片表明这种纹层结构是由起伏较小泥晶和微小颗粒构成,它们指示较弱的水动力环境,因此推断泥–微晶纹层主要形成于潮间带上部–潮上带;颗粒纹层结构指示水动力的周期性变化,推测主要形成于潮间带中上部。

泡沫绵层结构和凝块结构均反映着菌类自身的生长建造作用。泡沫绵层结构表现为暗色的海绵网格状 [9],塔里木盆地上震旦统–下寒武统、四川盆地上震旦统中也发现了同样的结构,有研究认为这种结构形成于潮间带 [6] [7] [14] [15],因其形成类似“骨架结构”,推测其应形成于具有一定水动力的潮间带中–下部。菌凝块结构主要由微生物凝聚作用形成的,通常研究认为指示潮下带环境,与颗粒结构明显相似但凝块间的边界不清,推断其形成于水动力较弱的潮间带下部至潮下带。菌砂屑主要由泥晶组成,再由持续动荡的波浪和潮汐作用改造形成内碎屑颗粒,指示中等–较强的水动力条件,沉积环境包括浪基面以上的浅潮下带、潮间带下部和潮沟等。

研究区鲕粒颗粒结构以及球粒颗粒结构均具有明显的菌粘结结构特征。鲕粒颗粒结构是是以大量菌凝块和菌泥晶为主,进而粘结鲕粒所形成,其形成环境位于潮间带下部以及潮下带上部。球粒颗粒结构中球粒是由菌泥晶组成,水动力影响下形成球粒,指示其形成环境是为中等水动力的潮下带。

6. 结论

1) 综合前人研究表明,微生物碳酸盐岩的内涵在不断深化,同时其分类方案和分类依据在不断完善。大多数研究认为微生物碳酸盐岩主要发育在潮下带至潮上带的潮坪环境,而对于具体类型的沉积环境解释存在争议。

2) 基于区内的钻井取心精细的薄片分析,主要依据沉积结构的差异,将高石梯地区微生物碳酸盐岩划分为泥–微晶纹层结构、颗粒纹层结构、泡沫棉层结构、凝块结构、菌砂屑结构、菌泥晶–鲕粒颗粒结构和球粒颗粒结构。

3) 泥–微晶纹层结构和颗粒纹层结构均属于菌纹层结构,前者沉积于潮间带上部–潮上带,后者形成于潮间带中–上部;泡沫绵层结构和凝块结构均为菌类直接生长建造形成,前者指示水动力不强的潮间带中–下部,菌凝块主要形成于水动力较弱的潮间带下部至潮下带;菌砂屑、菌泥晶–鲕粒和球粒结构包括典型的颗粒结构,其形成环境主要位于潮间带下部–潮下带上部。

致谢

感谢中国石油勘探开发研究院廊坊分院和中国石油西南油气田公司对项目研究的支持。

基金项目

长江大学大学生创新创业计划项目(2017200)、国家自然科学基金(41502104)、长江大学长江青年基金项目(2015cqn30)。

NOTES

*通讯作者。