1. 引言

古兜山地区处于亚欧大陆的东南缘,属于东南沿海范畴。其在中生代时期,与华南乃至东南沿海地区一同经受了剧烈的印支–燕山构造变动,引发规模庞大的印支–燕山期构造–岩浆作用 [1] [2] [3]。也正因如此,华南地区的中生代构造–岩浆事件、地质构造转换以及动力学机制一直都是国内外地球科学研究的前沿热点。众多学者通过不同的地质视角,如地层学、构造地质学、岩石古地理和岩石矿物学等方面,对华南的大地构造和构造环境进行了深入研究 [4] [5] [6] [7]。

本文通过对古兜山地区晚侏罗世花岗岩地质特征、地球化学特征进行系统调查研究,进而探讨其成因和形成构造环境,重塑古兜山地区晚侏罗世花岗岩形成构造环境和形成过程,以期为东南沿海岩浆岩带或华南花岗岩区域研究、大地构造演化研究等前沿热点提供参考。

2. 区域地质概况

古兜山地区位于粤中,珠江三角洲的西南部,地理坐标:东经112˚45'~113˚15',北纬22˚10'~22˚30'。构造上位于华南褶皱系之粤中地块(图1),处于四会–吴川断裂带和河源–邵武断裂带之间。区内沉积地层主要发育早古生代寒武系和晚古生代泥盆系,局部见晚中生代白垩系和古近系,大部分地区为第四系覆盖;岩浆岩较发育,中部地区形成规模庞大的古兜山复式岩体,时代跨越早侏罗世–早白垩世,岩性以中粒、中细粒或细中粒斑状(含斑)黑云母二长花岗岩为主,部分为中粗粒或细粒黑云母二长花岗岩;地质构造比较发育,形成以北东至北东东走向为主的断裂构造格局(图1)。

3. 晚侏罗世花岗岩地质特征

晚侏罗世花岗岩在区内分布最广泛,是古兜山复式岩体的主体,呈岩基状,包括晚侏罗世第一阶段花岗岩二长花岗岩(U-Pb年龄161.4 ± 1.6 Ma)和晚侏罗世第二阶段二长花岗岩(U-Pb年龄155.6 ± 2.2 Ma),呈脉动接触关系 [2] [3] (图2),接触界线不规则,二者界线截然,沿接触界线两侧岩性突变,早期岩石接触变质现象并不明显,表现为脉动接触特征,是同一岩浆期两次不同岩浆事件的产物。

Figure 1. Geological sketch map of research area; 1.Quaternary; 2.Paleogene; 3.Cretaceous; 4.Devonian; 5.Cambrian; 6.The 2nd stage of late Jurassic monzonitic granite; 7.The 1st stage of late Jurassic monzonitic granite; 8.(inferred) Fault; 9.Town; 10.Peak

图1. 研究区区域地质简图 [2] [3] ;1.第四系;2.古近系;3.白垩系;4.泥盆系;5.寒武系;6.晚侏罗世第二阶段二长花岗岩;7.晚侏罗世第一阶段二长花岗岩;8.(推测)断裂; 9.地名;10.山峰

Figure 2.

and

field contact characteristics, showed pulsating contact

图2.

和

野外接触特征,示脉动接触

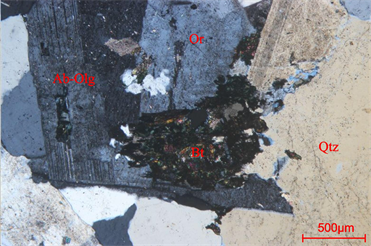

晚侏罗世第一阶段花岗岩岩性有中细粒斑状黑云母二长花岗岩、细粒斑状黑云母二长花岗岩和细粒黑云母二长花岗岩,岩石多呈灰白色、肉红色,具中粒或细粒花岗结构,以细粒为主,多为似斑状结构,块状构造,斑晶主要为钾长石斑晶,亦见石英斑晶。岩石主要造岩矿物为钾长石(30%~35%)、斜长石(25%~30%)、石英(28%~35%)和黑云母(4%~5%)等,含磁铁矿、锆石、钛铁矿、独居石等副矿物,镜下鉴定显微照片如图3(左)。晚侏罗世第二阶段花岗岩主要岩性为中粒斑状黑云母二长花岗岩,岩性单一。岩石多呈灰白带肉红色,具中粒花岗结构,似斑状结构,块状构造,斑晶主要为钾长石斑晶。岩石主要由钾长石(30%~35%)、斜长石(30%~35%)和石英(25%~30%)组成,其次是黑云母(4%~5%),含磁铁矿、钛磁铁矿、锆石、独居石及钛铁矿等副矿物,镜下鉴定显微照片如图3(右)。

Figure 3. The 1st stage fine macular biotite dichotomite granula (left) and 2nd stage medium grain macular biotite monzonitic granite in late Jurassic; OR—Orthoclase; Ab-Olg—Albite-Oligoclase; Qtz—Quartz; Bt—Biotite

图3. 晚侏罗世第一阶段细粒斑状黑云母二长花岗(左)和晚侏罗世第二阶段中粒斑状黑云母二长花岗岩显微照片(右);Or—正长石;Ab-Olg—钠–更长石; Qtz—石英;Bt—黑云母

4. 晚侏罗花岗岩地质球化学特征

古兜山地区晚侏罗世花岗岩的主量元素、稀土元素和微量元素分析结果,如表1、表2和表3所示。

主量元素分析表明,晚侏罗世两个阶段的花岗岩具有较强相似(表1)。整体表现为高硅(平均76.32%),富碱、高钾、过铝质(K2O平均4.90%,Na2O平均3.30%,Al2O3平均12.58%,全碱ALk7.86~8.76,A/CNK平均1.02,A/NK平均1.53,铝饱和指数ASI平均1.17),贫镁、钙(MgO平均0.13%,CaO平均0.82%),高FeO/MgO值(TFeO平均1.064%,TFeO/MgO介于4.74~15.81)。利用主量元素双变量K2O-SiO2进行投点,样品均落于高钾钙碱性系列区域(图4);通过主量元素相关系数双变量A/CNK-A/NK投点指示晚侏罗世花岗岩属于过铝质花岗岩向准铝质花岗岩过渡(图4),而且铝饱和指数ASI大于1.1也反映其过铝质花岗岩特征 [8],均印证了高硅、富碱、高钾、过铝质的元素特征。

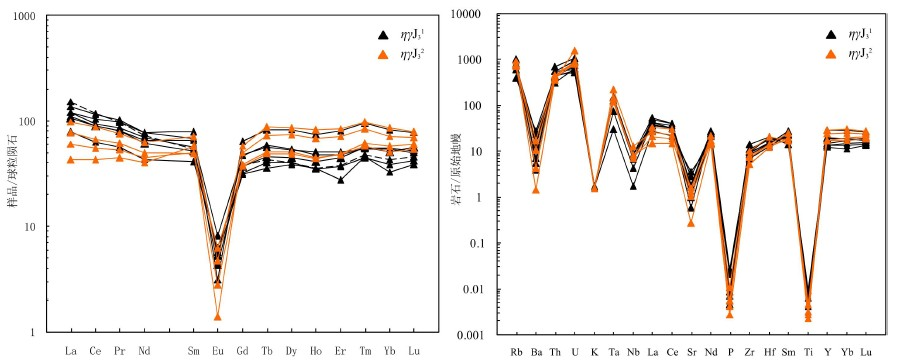

稀土元素分析结果表明(表2),晚侏罗世二长花岗岩稀土总量高,ΣREE介于124.28 × 10−6~223.74 × 10−6 (平均169.65 × 10−6),轻重稀土比(LREE/HREE)比值为1.07~4.27 (平均2.62),(La/Yb)N为0.59~3.68 (平均1.96),Eu强烈亏损,呈现较强亏损谷,稀土元素分布型式图呈平坦的“海鸥”型(图5),δEu = 0.03~0.17 (平均0.10),暗示在岩浆熔融时有斜长石的残留或在岩浆演化过程中有斜长石的结晶分离作用。

微量元素方面(表3),晚侏罗世二长花岗岩富集Rb、Th、U、K等元素,亏损Ba、Sr、P、Ti等元素。在微量元素对原始地幔标准化蛛网图中,Ba、Sr、P、Ti等元素明显亏损,表现为“V”字形亏损谷,而Rb、(Th + U + K)、(La + Ce)、Nd、(Zr + Hf + Sm)、(Y + Yb + Lu)等元素则是对富集呈现上凸的尖峰(图5)。岩石亏损P、Ti,可能与磷灰石和钛铁矿分离结晶有关,Sr、Ba的亏损可能与岩浆源区斜长石作用熔融残留或结晶分离的有关,暗示岩浆发生高度演化。

Figure 4. The K2O-SiO2 diagram [9] and A/NK-A/CNK diagram [10] of monzonitic granite in late Jurassic;

—The 1st stage of late Jurassic monzonitic granite;

—The 2nd stage of late Jurassic monzonitic granite

图4. 晚侏罗世二长花岗岩K2O-SiO2图解 [9] 和A/NK-A/CNK图解 [10] ;

—晚侏罗世第一阶段二长花岗岩;

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩

Table 1. Principal element of late Jurassic granites in Gudou Mountain and relevant parameter list

表1. 古兜山地区晚侏世花岗岩主量元素及相关参数一览表(单位:w(B)/%)

注:

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩;

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩;

—早白垩世第二阶段二长花岗岩。

Table 2. Rare earth element of late Jurassic granites in Gudou Mountain and relevant parameter list

表2. 古兜山地区晚侏罗世花岗岩稀土元素及相关参数一览表(单位:w(B)/10−6)

Continued

注:

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩;

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩。

Table 3. Part of microelement of late Jurassic granites in Gudou Mountain list

表3. 古兜山地区晚侏罗世花岗岩主要微量元素分析数据一览表(单位:w(B)/10−6)

注:

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩;

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩。

Figure 5. Standardized distribution pattern map of rare earth elements [11] and trace element standardized spider map [12] of late Jurassic granites;

—1st stage of late Jurassic monzonitic granite;

—2nd stage of late Jurassic monzonitic granite

图5. 晚侏罗世花岗岩稀土元素标准化分布型式图 [11] 和微量元素标准化蛛网图 [12] ;

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩;

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩

5. 讨论

5.1. 花岗岩的成因

据前所述,晚侏罗世花岗岩地球化学特征总体现为具有富硅、富碱、高钾、过铝质,贫镁、钙,高FeO/MgO值,贫Ba、Sr、Nb、Ta、P、Ti,稀土元素高且轻稀土富集,Eu强亏损,LaN/YbN较接近1,配分模式为平坦“海鸥”型,与学者们研究总结A型花岗岩的地球化学特征较一致 [13] [14] [15]。同时,在Na2O-K2O判别图解中,晚侏罗世两个阶段的花岗岩样品均落于A-型花岗岩区域(图6);其GA值较高(平均值2.772),与Whalen等的研究结果“A型花岗岩的GA值多大于下限值2.6”相吻合 [16]。

Figure 6. The Na2O-K2O diagram [17] of monzonitic granite in late Jurassic; I-type for I-Type granite; S-type for S-type granite; A-type for A-type granite; —1st stage of late Jurassic monzonitic granite;

—2nd stage of late Jurassic monzonitic granite

—1st stage of late Jurassic monzonitic granite;

—2nd stage of late Jurassic monzonitic granite

图6. 古兜山晚侏罗世花岗岩Na2O-K2O判别图解 [17] ;I-型为I型花岗岩;S-型为S型花岗岩;A-型为A型花岗岩;

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩;

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩。

此外,通过与世界M、S、I型平均值对比(表4),其Si2O、Rb、Y、Th、U等明显偏高,TiO2、MgO、CaO、P2O5、Sr等明显偏低,TFeO/MgO和GA值较高,而与南昆山A-型花岗岩和世界A-型花岗岩的数据(平均值)相当。这也可以印证古兜山花岗岩属于A-型花岗岩基本无疑。

Table 4. The average data of principal element (10−2) and microelement (10−6) of granites in Gudou Mountain and the world

表4. 古兜山花岗岩及世界各类花岗岩主量元素(10−2)和微量元素(10−6)数据

注:括号内为样品数;A(3)是A型花岗岩3个样品的平均值;GA值为1000 Ga/Al。

5.2. 花岗岩形成的构造环境

花岗质岩石可以形成于多种构造环境 [18] [19],如活动陆缘阶段、碰撞阶段的陆壳加厚、后造山伸展构造背景等。至今,学者们都普遍认为A型花岗岩产于伸展的构造背景 [16] [20] [21] [22]。Eby依据地球化学元素Nb-Y-3Ga或Nb-Y-Ce把A型花岗岩分为A1和A2两个亚类是现在比较流行的有关构造背影响的分类 [20]。其中A1亚类指产于板内裂谷或者产出于地幔柱或热点,与洋岛玄武岩的产出较相似;A2亚类指形成于造山碰撞后或者高热流以及岩浆期后环境,代指环境范围广泛,其与地壳成因和岛弧玄武岩的产出较相似。

根据晚侏罗世的主微量数据(表1,表3,表4),岩石样品Nb元素的绝对含量和相对含量均较低,Y、Ga和Ce等元素含量相对较高。将样品数据分别在Nb-Y-3Ga、Nb-Y-Ga三角判别图解投点,样品投点均无意外落于三角判别图解的下半区,属于A2型花岗岩(图7),反映其可能是形成于造山碰撞后或高热流岩浆期后构造环境。

有关花岗岩的构造环境判别,还可利用Nb-Y、Ta-Yb、Rb-(Yb + Ta)和Rb-(Y + Tb)进行,其结果都较一致。在Nb-Y和Ta-Yb构造环境判别图解中,两个阶段11个样品基本落于板内花岗岩区域(图8),反映其可能产于板内构造环境;在Rb-(Yb + Ta)和Rb-(Y + Tb)构造判别图解中,两个阶段岩石样品投点落于同碰撞花岗岩和板内花岗岩交界附近(图8),二者皆有,反映了当时构造环境可能从同碰撞向板内环境转变。

可以看出,古兜山晚侏罗世花岗岩的产出环境是较复杂的。但基本可以肯定的是其与碰撞有关但又不是碰撞期直接作用生成,有逐渐向板内环境过渡的趋势,所以碰撞期后(后碰撞)构造环境是极有可能的。

5.3. 花岗岩的形成机制探讨

古兜山地区位于欧亚大陆的东缘,在中生代早期(早侏罗世)古太平洋板块开始持续往西向欧亚板块的俯冲,对华南地区的地壳产生强烈影响,致使区内地壳明显增厚并对区域深部构造和动力学机制产生明显作用而进入伸展体制 [3] [23] [24]。古太平洋板块洋的持续俯冲在区内表现为持续的幕式造山运动,即燕山五幕造山运动 [1]。前人关于华南花岗岩的研究认为碰撞造山期后的伸展、减薄是花岗岩形成的有利条件,表现为造山碰撞期地壳对两大板块挤压碰撞造山的响应致使地壳急剧增厚,形成山根 [13] [14] [25] [26] [27]。故此,古兜山地区处于这样的后碰撞环境之下,区内造山碰撞期后的挤压应力会逐渐减弱并向拉张作用转换,使碰撞期形成的增厚的地壳发生伸展减薄,导致山根垮塌,从而引发地幔物质上涌,地壳热流值上升,致使地壳物质发生熔融、分异,最终形成花岗岩。

Figure 7. The A1-A2 granite discriminant map [21] of monzonitic granite in late Jurassic; A1—Non-orogenic A-type granite; A2—Orogeny related A-type granite;

—1st stage of late Jurassic monzonitic granite;

—2nd stage of late Jurassic monzonitic granite

图7. 古兜山地区晚侏罗世花岗岩A1-A2型花岗岩判别图 [21] ;A1—非造山环境A型花岗岩;A2—造山相关环境A型花岗岩;

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩;

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩

Figure 8. The discrimination diagram [25] of granite tectonic environment in late Jurassic; Syn-CoLG—Syncollision granite; WPG—Within pate granite; VAG—Volcanic arc granite;

—1st stage of late Jurassic monzonitic granite;

—2nd stage of late Jurassic monzonitic granite ORG-Ocean ridge granite

图8. 古兜山晚侏罗世花岗岩构造环境判别图解 [25] ;Syn-CoLG—同碰撞花岗岩;WPG—板内花岗岩;VAG—火山弧花岗岩;ORG—洋中脊花岗岩;

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩;

—晚侏罗世第二阶段二长花岗岩

6. 结论

1) 古兜山地区晚侏罗世花岗岩是同一岩浆期的两次岩浆事件形成的A-型花岗岩。

2) 古兜山地区晚侏罗世花岗岩整体表现为富硅、富碱、高钾、过铝质,贫镁、钙,高FeO/MgO值,贫Ba、Sr、Nb、Ta、P、Ti,稀土元素高且轻稀土富集,Eu强亏损,LaN/YbN较接近1,配分模式为平坦“海鸥”型等地球化学特征。

基金项目

中国地质调查局“广东1:5万单水口镇、三江、台山县、斗门镇幅区域地质调查”项目(项目编号:12120113066000)。