1. 引言

在汉语中,做主语和宾语的主要是名词,其语义一般表示“指称”或“名物”,即人和事物名称的实词。而动词一般作“述谓”,表示人或事物的动作、行为、发展、变化 [1] [2] 。但发现,一些动词常常出现在主语或宾语的位置上,且由于汉语词语没有严格意义上的形态变化,所以即使词类发生改变,词形也没有变化,比如“我们都在盼望着冬奥会的到来”、“跑步有益于人类的身体健康”等。本文根据词性变化论的观点,把位于主、宾语位置上的动词看作是汉语中“动词的名物化”现象 [3] 。

综观国内文献,对汉语动词名物化的研究主要集中在汉语动词名物化的历史考察 [4] 、英汉词类转换对比 [5] [6] 、功能性质 [7] 、结构 [5] [6] [8] 、名物化和名词化的区别 [2] 、从形态学、语用分析名物化现象 [9] [10] 以及从认知语言学的典型范畴理论研究词类 [11] 等。但研究发现,传统的结构主义语法无法区分出汉语动词及其名物化,而其本质所在的认知因素是研究的关键。

在认知语言学中,Langacker提出了心理扫描理论(mental scanning),它可以用来记录两个比较对象之间的差异。这种心理扫描方式,可以抽象出多种意象图式,而这些抽象的意象图式反映在具体的语言结构中,比如,中心–边缘图式反映在句法结构中的“偏正结构”。而汉语动词名物化现象体现了人类一般认知能力的作用,反映了人们在认知不同语言形式时的心理变化过程,正是采用不同心理扫描认知模式的结果。心理扫描理论是以概念化(意义)为基础,而汉语动词名物化以语言形式简单,概念化复杂为特点 [12] 。可见,以概念化为核心的心理扫描理论与以概念化为重点的汉语动词名物化研究相匹配,这正是心理扫描理论适应并促进汉语动词名物化研究的前提和基础。

因此,本文基于心理扫描理论——整体扫描(summary scanning)和顺序扫描(sequential scanning),揭示汉语动词名物化语言现象的认知机制,并从语义层面探讨汉语名物化结构中动词和其名物化所表达的不同意义。这不仅有助于扩展心理扫描理论的语言使用范围,而且为探索找到一种识解汉语动词名物化语言结构的新路径。

2. 汉语动词名物化

本文所讨论的“汉语动词名物化”是指汉语动词的“述谓义”在语义层面转化为“名物义” [2] ,即从语义角度分析,把处于主、宾语位置上的动词视为“动词名物化”。如“翻译”一词,作为动词时,其语义为用一种语言文字表达另一种语言文字的内容,如“他翻译了这篇文章”;作为名词时,指专职翻译工作的人,如“他是这篇文章的翻译”。但如“他对这篇文章进行了认真的翻译”,此时,出现在宾语位置上的动词“翻译”具备了名词的特点,表示汉语动词的名物化现象 [13] 。

3. 心理扫描理论

心理扫描(mental scanning)是心理体验的认知处理过程,是说话人为描写事件所采用的一种构建情景的方式 [12] 。Langacker将心理扫描分为顺序扫描(sequential scanning)和整体扫描(summary scanning) [14] 。

顺序扫描是认知处理的一种模式,指一系列成分状态在表征时间内呈顺次的持续变化过程,其结果凸显的是过程,在本质上是非累积性的 [15] 。顺序扫描过程凸显时间关系,记录过程,主要由动词来表示。顺序扫描可分为两种,一种是顺序扫描的事件是静态且不可移动的,但在扫描的过程中观察者伴随着时间的变化采用了动态的顺序扫描方式。比如:这条蜿蜒的盘山公路一直延伸至山脚下。该句描写的是一个静态的画面,但观察者通过使用“延伸”一词采用动态的顺序扫描方式。另一种是顺序扫描的事件是动态的,事件的各个成分状态按照时间的先后顺序逐一发生 [16] 。比如当我们观察一本书掉落在地上,书掉落的过程从原来所处的位置,进入空中,经历不同的时间点上所对应不同位置的变化,最后掉落到地面上。这一过程可以分割成很多个构型,按照时间顺序观察状态变化 [17] 。

整体扫描是认知处理的另一种模式,各个成分状态以累积的方式被激活,结果是一个复杂结构的所有方面共同存在,同时可及 [15] 。也就是说,在整体扫描中,一个情景的不同方面被不断地合计,最后作为一个整体集合出现在观察者的头脑中,就像一个“完形” (gastalt)一样 [17] [18] 。整体扫描也分为两种,一种是扫描的情景是静态的,比如对“时钟”物体进行扫描时,观察者只需静态观察并采用整体扫描的认知模式,就可以把“时钟”识解成一个“功能是用来看时间”的实体。另一种是扫描的情景是动态的,如“书的掉落”,观察者对其进行扫描时,并没有按照时间顺序对书“掉落”过程中的各个阶段进行顺序扫描,而是采用整体扫描的心理认知模式,把书在各个时间点的运动轨迹重叠在一个构型中得以视觉表征,凸显“书掉落在地面上”这一最后结果 [19] 。

4. 心理扫描理论下汉语动词名物化的语义研究:案例分析

本文所讨论的汉语动词名物化:同一个语言表达形式由于不同的认知处理模式而代表着不同的语义。在认知语言学中,一个语言表达式的意义是该表达式在人类大脑中所构建的一个情景,也是人类在认知时采用不同心理扫描模式的结果 [13] 。如下例句:

例(1)给马套上马鞍。

例(2)把马鞍套在马背上。

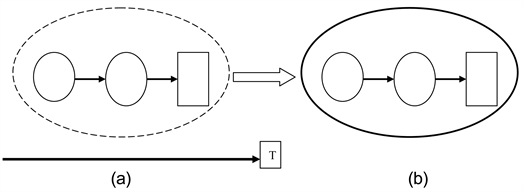

例(1)的动词“套上马鞍”和例(2)的名词“马鞍”都是射体“马鞍”(S)朝着界标“马”(H)移动(见图1(a))。区别在于例(1)采用顺序扫描的认知模式(见图1(b)),其突显了马鞍和马(圆圈粗线表示)、马鞍和马之间的关系(S移动方向的粗箭头作为表征)以及时间T(粗线表示)。而例(2)采用了整体扫描的认知模式(见图1(c)),例(2)突显的是事物“马鞍”,其以完形的形式在一个时间点上被整体扫描,“马”则处于隐藏的地位而没有被凸显(圆圈细线表示),时间性特征减弱 [20] 。根据图示,从图1(b)的动词“套上马鞍”到图1(c)的名词“马鞍”突显内容的减少,可证明例(1)和例(2)“马鞍”所表达的语义是不同的。

例(3)现在是2019年12月31日晚上23点59分59秒,2020年即将到来了。

例(4)现在已经是2019年12月31日晚上23点59分59秒了,人们盼望着2020年的到来。

例(3)的“到来”充当谓语动词,保持了原有的动词特性,采用顺序扫描的认知模式(见图2(a))。射体“2020年”作为表示时间的语言表达式,在向界标“地球”靠近时,需要经历一系列细微的时间变化过程。图2(a)展示了顺序扫描“到来”的几个代表性状态,在观察射体“2020年”到达界标“地球”时,用虚线将射体“2020年”在各个构型中的位置连接起来。观察可知,射体“2020年”随着时间T的前进,从原来的位置S,经历不断接近界标“地球”不同构型的变化,再到最后与界标“地球”接触(X),射体与地标距离在不断地缩短。对“到来”顺序扫描的过程就是凸显事件2020年从“没有到来”到“到来”的一系列变化过程。因此,动词“到来”的语义解释为“2020年在凌晨来临”。

“到来”原是动词,但在例(4)的句子中充当宾语,表现出名词性特点。这里采用整体扫描的认知模式(见图2(b)),对“到来”的整个过程加以扫描,从整体上来把握“2020年的到来”这个事件,最终得出了名物化“到来”。在整体扫描的过程中,不再强调时间的变化对“2020年”产生的影响,即非时间性,也不再强调“2020年”在每一个阶段的动态变化,而是把射体“2020年”在不同时间点与界标“地球”所对应的各个构型压缩至一个构型中,数据在“2020年”到来的最后一个阶段被合计,凸显事件“2020年到来”的这一整体事件 [13] 。因此名物化的“到来”可以识解为“2020年从没有来临到来临的一个完形整体过程”,即在一个时间点上在同一构型中完整地看到射体“2020年”不断接近界标“地球”的整个路径。

Figure 2. (a) Sequential scanning verb: Come; (b) Summary scanning noun: Come

图2. (a) 顺序扫描 动词:到来;(b) 整体扫描 名词:到来

例(5)出版这本书是有意义的。

例(6)这本书的出版是有意义的。

由图3(a)和图3(b)可见,同一个语言表达形式“出版”所凸显的图示大不相同,这是与人类的心理扫描认知模式有密切的关系。例(5)的“出版”作为动词,采用的是顺序扫描的认知模式(见图3(a)),时间性特征明显。图3(a)展示了“出版”随着时间T的发展凸显出“出版”处于不同状态的变化过程(椭圆虚线表示)。其语义可解释为“将作品通过任何方式在一段时间后编印出来公之于众的一种行为”,强调时间变化对动词“出版”的影响。

Figure 3. (a) Verb: Publish; (b) Noun: Publication

图3. (a) 动词:出版;(b) 名词:出版

例(6)的“出版”作为名词出现在主语位置上,发生了名物化,采用的是动态的整体扫描认知方式,呈现非时间性特点。从图3(b)可看出,不再强调时间的变化对“出版”的影响,而是把“出版”的各个成分状态压缩至一个构型中作为一个完形事物展现出来(椭圆实线表示),强调一个完整的概念。因此,名物化“出版”的语义可识解为一个“将作品整理成刊物公之于众的这一最终事件结果” [6] 。

5. 结语

本文从认知语言学的角度对汉语中的动词名物化现象进行研究。基于心理扫描理论的认知处理模式,以“套上马鞍、到来、出版”动词为例,结合图示揭示了这些动词名物化现象的认知机制和语义。通过研究发现,汉语动词与其名物化的心理扫描模式之间存在很大差异。动词把所描写的事件勾画为过程,具有明显的时间性特征,认知主体对过程中的各个成分状态进行顺序扫描;而与其对应的名物化是认知主体对过程中的成分状态进行整体扫描的结果,各个成分状态被累积压缩至一个构型中得以表征,时间性特征减弱。因此可得出,汉语动词名物化是一个动作过程“物化”为名词实体的结果,从顺序扫描转化为整体扫描、从时间性凸显为非时间性的认知过程,从动态意义到静态意义的语义过程。

通过该研究发现,认知语言学的心理扫描理论对汉语动词名物化的研究具有指导和启示作用。一方面,心理扫描理论适应并促进了汉语动词名物化的研究;另一方面,汉语动词名物化的研究对心理扫描理论具有补充作用 [13] 。基于心理扫描的认知模式,人类在识解汉语动词语义时,需付出较长的时间和较大的认知能力去观察各个成分状态,而识解其名物化语义时所耗费的认知能力相对较小,这就如同人们欣赏静态照片比观看动态电影时付出的时间和精力更少。再者,相较于复杂的事物,人们更倾向于接受简单、易懂的事物,因而使得汉语动词名物化的现象逐渐增多,更进一步促进对汉语动词名物化的研究。

由于篇幅和时间所限,本文也存在一些不足,例如对汉语动词名物化进行语义研究时,所选取的例子数量单薄,研究还不够全面。作者希望随着心理扫描理论对汉语动词名物化现象研究的进一步深入,上述问题将会得到进一步的探讨。

基金项目

本文受2018年教育部人文社会科学基金项目“‘中国崛起形象’的话语构建模式与路径研究”(18XJC740003)资助;为2019年度重庆市研究生科研创新项目“介入理论视角下中美判决书的对比研究”(项目编号:CYS19181)的阶段性成果。