1. 引言

我国海上低渗油田储量规模巨大,大多数油田开发进入高含水期后产量递减快,而陆上低渗油田的开发经验不适用于海上低渗油田的经济有效开发 [1] [2] [3]。因此,亟需一种应用于海上低渗油田开发中后期的提高采收率方法。目前,陆上各油田普遍都开展了剩余油分布及挖潜政策研究,通过剩余油精细描述,针对目标区实施增产措施,提高了高含水期的开发效益与水平,而海上低渗开发后期油田也亟需经济有效剩余油挖潜措施 [3] [4] [5] [6]。本文在油藏精细描述和剩余油精细表征的基础上,提出了应用MRC储层改造技术改善海上低渗油田开发中后期的开发效果,分析了该技术的海上适用性和提高采收率水平 [7] [8]。

2. 油田开发现状

LFQ油田位于南海珠江口盆地北部坳陷带内珠I坳陷的惠陆低凸起带上。2500油藏位于LFQ油田珠江组下部,为一完整的穹隆背斜构造,走向近东西向,属构造顶部较缓,翼部稍陡的短轴背斜,构造圈闭面积16.4~19.9 km2,构造平缓倾角小于3˚,构造完整,圈闭范围内未发现断层。按油层物性特征可分为上部及下部:2500油藏下部物性较好,是油田早期开发的主力油层,采出程度较高;2500油藏上部又称为α层,是油田目前开发的主力油层。

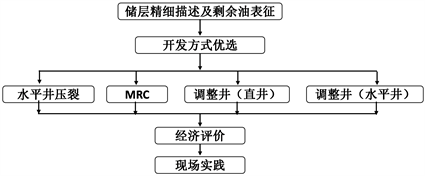

2500油藏α层各小层渗透率在40~207 mD,70%区域的井点渗透率低于50 mD,少部分区域井点渗透率甚至低于10 mD,导致油井投产后产能严重不足,含水上升快,单井累积产油量低。α层地质储量为646.47 × 104 m3,目前采出程度仅为20.2%,综合含水96.1%,具有较大挖潜空间,亟需开展储层描述与剩余油分布研究,寻找经济有效的挖潜技术,释放单井产能、提高油田采收率。图1为低渗油田开发后期剩余油挖潜综合技术路线图,首先通过储层精细描述及剩余油表征寻找剩余油潜力区块,再通过数值模拟进行开发方式的优选,结合经济评价选出最佳的开发方式,最后通过现场实践验证开发方式的合理性。

Figure 1. Comprehensive technology roadmap

图1. 综合技术路线图

3. 储层精细描述及剩余油表征

本文以LFQ油田α层为研究对象,结合地震、测井等动静态资料,及开发评价井资料,开展测井资料合理应用技术、储层沉积(微)相研究、储层精细预测研究、隔夹层精细研究、强非均质储层地质模型优选和特高含水期剩余油精细表征及其挖潜技术研究,形成一套特高含水期储层精细描述、剩余油精细表征及其精细挖潜技术,指导油田后续增产措施方案的实施,提高油田产量和采收率。

3.1. 储层精细预测

如图2所示,根据储层特征与资料实际情况,本次研究从地震、井两方面的分析与处理入手,针对目标储层,采用概率神经网络方法(PNN)分别进行了密度体和自然伽马体的预测。

1) 地震资料分析与拓频处理。本次研究搜集了2014年采集处理的单方位地震处理成果及新老资料双方位融合地震处理成果,双方位融合处理成果比单方位处理成果拥有更多的细节。对于薄储层预测来说,有必要提高地震资料高频部分的能量,以增强预测效果。目前,拓频算法有很多,单纯通过数学算法盲目提高地震频率是不可接受的。本次研究采用谱兰化方法,通过对井震综合分析,对地震频谱进行整形,在确保不把噪声水平提高到不可接受的水平前提下,改善地震资料的分辨率。

2) 声波时差曲线重构。研究区钻穿、钻遇目的层的井有14口具有实测的声波时差曲线,分析发现,在α层顶部附近部分井的声波时差曲线受井眼扩径影响严重,这种影响会导致合成记录与井旁道相关性差,也会导致初始反演模型失真,有必要通过重构消除井眼扩径对声波时差曲线的影响。

3) 储层响应特征分析。通过不同岩性的密度-自然伽马交汇图分析,发现:密度曲线对α层的砂岩与钙质砂岩具有较好的分辨性,大于2.42 g/cm3基本为钙质夹层,反之为砂岩储层;自然伽马曲线对2500下部的砂岩与泥质夹层具有较好分辨性,大于110 API基本为泥质夹层,反之为砂岩储层。因此,应对α层和2500下部分别预测密度体和自然伽马体,以实现储层及夹层预测。

4) 概率神经网络预测。PNN网络预测需要在井旁地震道提取大量的RSA (Rock Solid Attribute)属性,包括:瞬时属性、子波属性、几何属性、地球物理属性、AVO属性、功率谱属性、波形统计属性等等。由于本次研究只对叠后资料进行属性分析,因此提取了除AVO属性和几何属性外的所有其他属性。

3.2. 精细地质建模

1) 构造建模;2) 属性建模;3) 储量计算;4) 模型粗化;5) 模型优选。

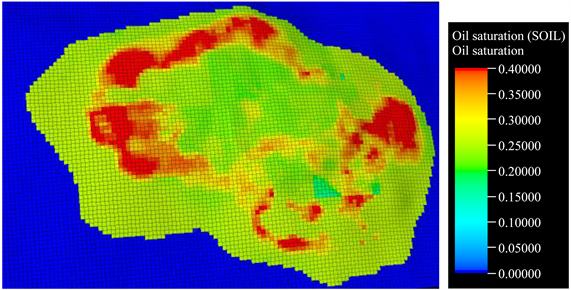

3.3. 剩余油表征

在精细地质研究和地质建模成果基础上,针对LFQ油田α层开展数值模拟研究,实现了剩余油精细表征(如图3所示)。在遵循数值模拟历史拟合原则的前提条件下,定油进行单井含水率、井底流压拟合。数值模拟的拟合结果经过与深度井以及过路井不同完钻时间的含水饱和度测井结果相比较,验证了数值模拟的可靠性。

Figure 3. Residual oil saturation field diagram of α layer in LFQ oilfield

图3. LFQ油田α层剩余油饱和度场图

4. 油藏数值模拟研究

在储层精细描述及剩余油表征的基础上,采用数值模拟技术,研究了采用原水平井水力压裂、调整井(直井和水平井)及MRC (老井眼上侧钻一个或多个分支井眼)的增产规律和经济增效,并优选措施。

4.1. 数值模拟方案设计

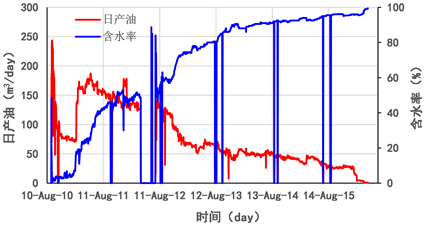

此次数值模拟研究以LFQ油田α层20H2井为例,研究海上低渗油田开发后期,生产井暴性水淹后,剩余油经济挖潜措施。图4为20H2井的生产动态曲线,可以看出20H2井含水率极高,经济效益差,亟需增产改造措施。在本节将以20H2井为目标,研究针对海上低渗老油田天然能量开采后期的剩余油挖潜对策及效果评价。

Figure 4. Production dynamic curve of Well 20H2 in alpha layer of LFQ oilfield

图4. LFQ油田α层20H2井生产动态曲线

措施评价:1) 原水平井压裂;2) 调整井(直井);3) 调整井(水平井);4) MRC(多分支水平井)。

评价指标:1) 增产效果;2) 经济增效。

4.2. 增产效果对比

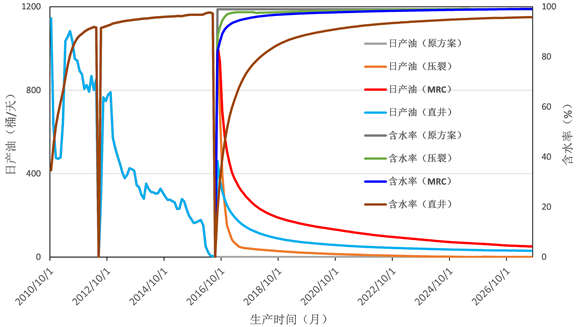

通过数值模拟分析了LFQ油田α层20H2井在2016年6月后各类增产措施的效果,如图5各类增产措施的生产动态曲线所示,原方案继续生产时,由于原水平井附近剩余油饱和度低,且暴性水淹,产油速度接近0,含水率接近100%,剩余油挖潜效果极差;当在原水平井基础上进行水力压裂措施时,瞬时产油量高,但含水率上升速度快,产油速度下降快,剩余油挖潜改善效果差;当在原水平井基础上采用MRC技术改造措施时,提高了产油速度,剩余油挖潜改善效果好;当采用直井挖潜时,提高了产油速度,但剩余油挖潜改善效果差于MRC;因此,采用MRC多分支技术后,剩余油挖潜效率高,增产效果好。

Figure 5. Production dynamic curves of various production increase measures

图5. 各类增产措施的生产动态曲线

4.3. 经济增效对比

如表1各类增产措施的经济增效对比所示,对于海上低渗油田开发后期,剩余油饱和度低,含水率高,当在原水平井基础上进行压裂措施时,海上压裂措施费用高,虽然瞬时产油量增高明显,但累积增油量低,经济增效差;当采用MRC多分支技术时,利用分支水平井动用了更多的剩余油,累积增油量高,且相对于布置一口水平井,增产措施费用低,经济增效更高;当布置一口直井挖潜剩余油时,有效动用面积小,累积增油量较水平井低,经济增效差于MRC多分支井;因此,采用MRC多分支技术时,增产措施费用低,剩余油动用储量大,经济开采效益最佳。

Table 1. Comparison of economic efficiency of various production increase measures

表1. 各类增产措施的经济增效对比

数值模拟结果表明,海上低渗油田开发后期,开发水平井附近剩余油饱和度低,含水率高,为改善生产动态,在原水平井基础上进行水力压裂增产措施时,虽然增油量得到大幅度提升,但由于开发水平井附近剩余油饱和度低,导致了产油量递减速度快,含水率急剧上升,且海上压裂成本极高,所以采用压裂措施不具备经济性;当采用调整井(直井)开发时,较采用调整井(水平井)开发动用程度更低,经济效益较差;当采用MRC多分支技术时,剩余油挖潜效果好,较调整井(水平井)增产措施费用低,更适用于海上低渗油田开发后期的剩余油经济挖潜。

5. 现场实践及认识

MRC技术是集精细地质油藏描述、井眼轨道设计、侧钻技术、钻井液设计、精确地质导向技术、多分支独立完井技术等多项技术于一体的技术集成,各技术不断发展完善,使得MRC作业越来越高效,效果不断提升。精细地质油藏描述技术对零星剩余油分布进行准确刻画,又为MRC作业提供了物质基础,是油井取得高产的保障。

5.1. MRC技术实施策略

精细地质油藏描述技术对零星剩余油分布进行准确刻画,为MRC作业提供了物质基础,是油井取得高产的保障。井眼轨道设计在防碰的前提下,结合钻井工具的造斜能力保证能达到设计靶点。悬空划槽侧钻技术依靠钻具自重实现划槽,使分支井眼与老井眼分离。在悬空划槽时,当划槽点狗腿度小于4.5˚/30m,采用牙轮钻头+带弯角的马达钻具进行作业;当划槽点狗腿度大于4.5˚/30m,采用PDC钻头 + 旋转导向工具进行作业。钻井液性能对MRC井的效果具有重要影响,既要保证井壁稳定、井眼清洁,又要满足润滑防卡、防漏堵漏和储层保护的要求。精确地质导向是MRC作业实施效果的保证,也是整个作业的关键所在。MRC作业的储层一般较薄,且作业过程中要追求更好物性的储层,这就要求导向工具及时反馈可靠的地层数据,随钻跟踪人员利用这些数据对地质导向进行实时控制,保证分支井眼有效长度尽可能长。在作业过程中,向已打开的分支中替入合适的暂堵剂,形成暂时的屏蔽作用,避免另一分支返出的泥浆、岩屑进入该分支,造成二次污染。

5.2. MRC技术实施效果

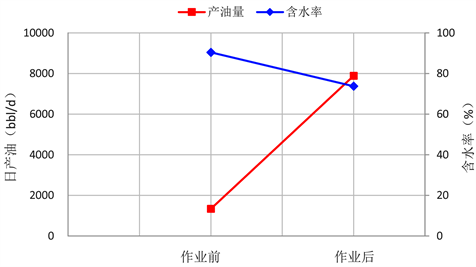

目前,MRC技术已在LFQ油田进行了工业化推广应用,主要用于老井通过MRC技术改造储层,实现剩余油经济开采。如表2所示,自2012年第一口MRC井成功实施以来,LFQ油田共实施了9井次MRC作业,平均分支数2条,平均分支长度580米,均取得了较好的增产效果,累计增油36.5 × 104 m3。由图6作业前与作业后日产油与含水率的关系曲线中可以看出,老井通过MRC技术改造后,产油量提高了491%,单井含水率平均下降18%,极大的提升了剩余油挖潜效率。

Table 2. Statistics of the implementation effect of MRC technology in LFQ oil field

表2. MRC技术在LFQ油田实施效果统计

Figure 6. Daily oil production and water cut before and after well operation in 9 LFQ oilfields

图6. LFQ油田9口MRC技术实施井作业前后的日产油和含水率

MRC技术在LFQ油田取得了显著的增产成效,且其施工工期短,成本低,已经成为LFQ油田挖潜剩余油最有效的技术手段。后期还将在已实施MRC的井再次进行MRC作业,进一步增大油藏接触面积,建立立体渗流体系,进一步增大泄油面积,提高最终采收率。

6. 结论

1) 结合地震、测井等动静态资料,及开发评价井资料,开展测井资料合理应用技术、储层沉积(微)相研究、储层精细预测研究、隔夹层精细研究、强非均质储层地质模型优选和特高含水期剩余油精细表征及其挖潜技术研究,形成一套特高含水期储层精细描述、剩余油精细表征及其精细挖潜技术,指导油田后续增产措施方案的实施,提高油田产量和采收率。

2) 在精细储层描述研究的基础上,研究了各增产措施的经济开发有效性,数值模拟结果表明MRC储层改造技术可有效动用井周围剩余油,经济效益最佳,适合海上低渗油田开发后期剩余油挖潜。

3) MRC储层改造技术在老井眼上侧钻出一个或多个分支井眼,能有效增大油层接触面积,提高低渗透油藏剩余油动用程度,并提高油田最终采收率。MRC技术的各个环节都影响着最终实施效果,确保各个环节最优化,才能实现产能最大化。

4) MRC技术工期短、成本低,增产效果显著,经济效益巨大,是低渗透油藏高效开发的重要技术手段,在LFQ油田区域具有很大的推广空间。

参考文献