1. 引言

随着基础建设的快速发展,高速公路业务逐渐向山区延伸,且桥隧比大,在碳酸盐岩地区,桥梁的桩基工程设计施工中,作为一种典型的不良地质体,对工程的影响明显。由于岩溶在地下发育极不均匀,地质情况十分复杂,仅靠传统的钻探和地质调绘无法确定岩溶的发育程度及规模。近年来,基于医学层析成像(Computerized Tomography,简称CT) [1] 原理发展起来的地球物理层析成像技术在工程上的应用越来越普遍,电磁波CT技术通过反演计算能够重建两个钻孔之间的地质结构图像。该方法具有分辨率高、反演结果直观等特点。目前电磁波CT技术广泛应用在隐伏地下构造、岩溶、采空区等不良地质体的探测 [2] [3] [4] [5]。本文通过采用电磁波CT法对桥基附近区域不良地质体进行应用研究,以达到采用物探方法解决地质问题的目的,弥补了传统钻探和地质调绘无法确定孔间岩溶发育部位及宏观规模的不足,为桥梁基础设计提供可靠的勘探资料。

2. 电磁波CT工作原理

电磁波CT法是一种研究高频电磁波在不同介质中传播的物探方法,通过在一个钻孔内放置发射探管,向地下介质发射电磁波,当电磁波穿越不同的地下介质时,电磁波会出现不同程度的衰减,通过在另外一个钻孔内放置接受探管,接受电磁波信号,从而测量电磁场的变化。

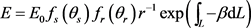

电磁波CT法涉及电磁波在地下有耗半空间的辐射、传播和接收,其正反演问题的理论基础是电磁场理论。电磁波理论表明,有耗介质中半波偶极子天线的发射与接收存在以下关系 [6] [7]:

(1)

(1)

式中: 为与发射天线相距为

为与发射天线相距为 的接收天线处电场强度;

的接收天线处电场强度; 为发射天线的初始电场强度;

为发射天线的初始电场强度; 与

与 分别为发射与接收天线的方向分布函数;

分别为发射与接收天线的方向分布函数; 为天线的辐射角度;

为天线的辐射角度; 为射线路径;

为射线路径; 为路径的积分线元;

为路径的积分线元; 为吸收系数, 即介质中单位距离对电磁波的吸收值。电磁波CT测试接收天线处的电场如图1。

为吸收系数, 即介质中单位距离对电磁波的吸收值。电磁波CT测试接收天线处的电场如图1。

从式(1)可以看出,仪器采样点的观测值由这样几个因素决定:地下介质的高频吸收系数、距离因素、初始电场强度和方向因子。在一个特定的钻孔剖面中,初始场强一般是一个常数;距离因素和方向因子是已知的,只有吸收系数β值是变化的,而吸收系数β值与地下地质体的物性有关。当电磁波穿越不同的地下介质(如各种不同的岩矿体、溶洞及破碎带等)时,由于不同介质对电磁波的吸收存在差异,因此在高吸收介质背后接收到的电磁波也小的多,我们根据剖面中各个节点吸收系数的变化,可以得到一个吸收系数分布图,这就是我们所称的层析成像图。对层析成像图的解译,是以吸收系数β值的大小来定义的,一般来说,吸收系数β值越小,地下地质体性状越好,地层越完整,吸收系数β值越大,地下地质体性状越差,地层越破碎。根据异常地质体和完整地层间吸收系数的差异,可以对吸收系数β值分布图像进行合理的地质解释,从而查明岩溶、空洞等不良地质体的大小、形状和空间分布。

Figure 1. The electric of the receiving antenna in the electromagnetic wave CT test

图1. 电磁波CT测试接收天线处的电场

3. 应用实例

3.1. 工区概况

武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段某大桥位于溶蚀区。工区上覆为第四系粉质黏土,厚度为10~15 m;下伏基岩为三叠系中统的白云质灰岩,层状构造。工区内地下水丰富,岩溶十分发育,多为全填充型溶洞,填充物主要为黏性土局部夹少量灰岩块石。当电磁波穿过这类地质异常体时,电磁波会发生明显的衰减,形成明显的吸收系数变化,为开展电磁波CT测试提供了有利条件。

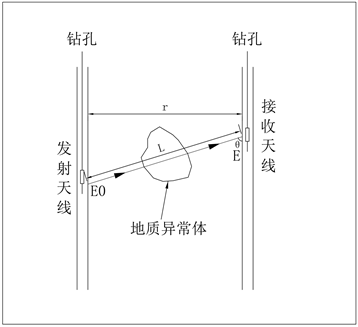

为了查明工区内的岩溶发育情况,为桥梁设计提供基础资料,结合地质调绘的基础上,在桥基附近可能存在的岩溶塌陷危险性较大区域内布置了CTK01、CTK02、CTK03三个钻孔,分别对CTK01~CTK03、CTK02~CTK03两对剖面进行了跨孔电磁波CT测试。电磁波CT测试孔位布置见图2。

3.2. 野外数据采集

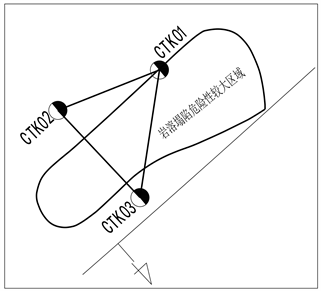

本次野外数据采集采用中国地质科学院物化探研究所研发的JW-5Q型地下电磁波仪。经过现场试验,本次工作选用的频率为4~12 MHz,扫频间隔为2 MHz,采用定发采集方式,发射天线与接收天线的移动步长均为1 m,当发射天线每隔1 m固定发射时,接收天线以1 m的间隔在接收孔中从上而下或从下而上接收电磁波场强,形成一个扇形扫面剖面,依次移动发射天线及接受天线,直至整个剖面采集完成。电磁波CT野外数据采集射线分布见图3。

Figure 2. Layout of electromagnetic wave CT test hole

图2. 电磁波CT测试孔位布置图

Figure 3. Radiation distribution of electromagnetic wave CT field data acquisition

图3. 电磁波CT野外数据采集射线分布图

3.3. 资料处理

电磁波CT资料的处理,采用与仪器配套的电磁波数据处理系统软件进行,它集中了目前较成熟通用的层析方法,如代数重建法(ART),反射投影法(BPT),联合迭代法(SIRT)等方法,本次数据处理时分别采用ART和SIRT算法进行反演 [8] [9] [10],并将结果与钻孔资料进行对比,选择更接近真实情况的结果作为最终成果。

3.4. 资料解释

本次勘察对所布置的3个钻孔进行了电磁波CT测试工作,完成了CTK01~CTK03、CTK02~CTK03两对剖面。

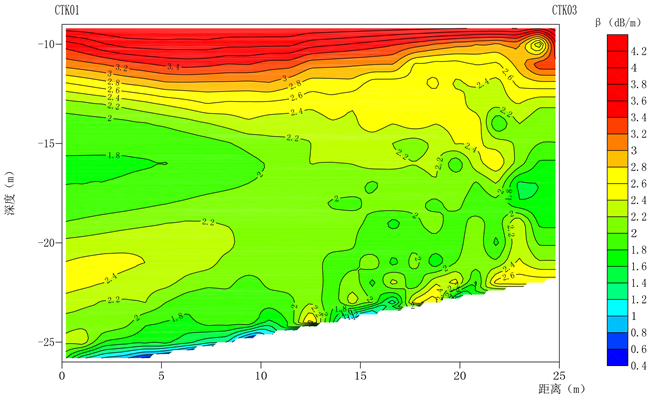

3.4.1. CTK01~CTK03测试剖面

CTK01孔测试深度为26 m,CTK03孔测试深度为22 m,孔间距为25 m,CTK03孔发射,CTK01孔接收。电磁波CT测试β值分布特征图及推断地质图见图4、图5。根据电磁波CT测试β值分布特征图并结合钻孔资料可以看出,该剖面上部覆盖层为粉质黏土,吸收系数为2.6~4.0 dB/m,下伏基岩为灰岩,根据吸收系数等值线分析,吸收系数为1.0~2.6 dB/m,其中在靠近孔CTK03深度12~16 m之间、深度21 m处,吸收系数较高为2.4~2.6 dB/m,推断为岩溶发育区;在孔CTK01深度21~23 m之间,吸收系数较高为2.4~2.6 dB/m,推断为岩溶发育区。

Figure 4. Distribution of β value in electromagnetic wave CT test of CKT01~CTK03

图4. CKT01~CTK03钻孔电磁波CT测试β值分布特征图

Figure 5. Inferred geological map of CKT01~CTK03

图5. CKT01~CTK03孔推断地质图

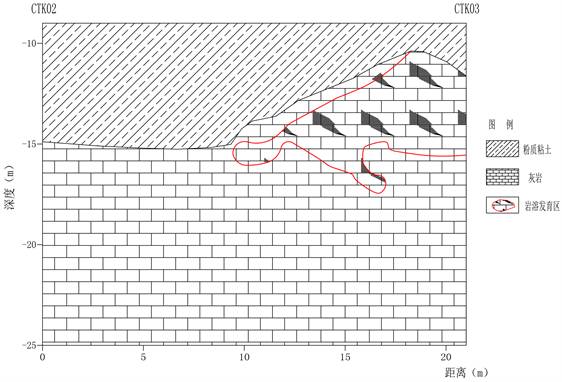

3.4.2. CTK02~CTK03测试剖面

CTK02孔测试深度为23 m,CTK03孔测试深度为22 m,孔间距为21 m,CTK03孔发射,CTK02孔接收。电磁波CT测试β值分布特征图及推断地质图见图6、图7。根据电磁波CT测试β值分布特征图并结合钻孔资料可以看出,该剖面上部覆盖层为粉质黏土,吸收系数为2.6~4.0 dB/m,下伏基岩为灰岩,根据吸收系数等值线分析,吸收系数为1.0~2.6 dB/m,其中在靠近孔CTK03深度12~16 m之间,吸收系数较高为2.4~2.6 dB/m,推断为岩溶发育区。

Figure 6. Distribution of β value in electromagnetic wave CT test of CKT02~CTK03

图6. CKT02~CTK03电磁波CT测试β值分布特征图

Figure 7. Inferred geological map of CKT02~CTK03

图7. CKT02~CTK03推断地质图

4. 结语

1) 此次工作表明,电磁波CT在工程地质勘察中的应用取得了良好的效果,通过电磁波CT吸收系数分布特征图可以直观的确定两个钻孔之间岩体的岩溶发育程度及分布情况。

2) 电磁波CT吸收系数为一相对值,它主要与仪器的工作参数和地质体的各向异性有关,因此介质对电磁波的吸收在各个探测剖面中的数值会存在差异,在对成果进行解释时,应结合地质和钻探资料进行综合判断。

3) 对需要进行电磁波CT测试的工区,应根据岩性的不同,合理控制钻孔布置的间距,以防止钻孔间距过大导致观测效果较差而达不到探测效果。