1. 引言

“公示语”作为人们生活中最常见的实用性语言,是一种公开和面对公众的一种特殊应用型文体,时刻向人们传递提示、提醒、警示、请求等意图。一座城市中随处可见的道路牌、指示牌、广告牌等都是公示语的一部分。作为国际化城市的重要窗口,公示语肩负着外宣,招商等责任,最直接的作用在于方便外国友人出行和进行商务活动,在武汉这一城市的国际化建设中扮演着重要角色。然而笔者通过走访武汉公共交通、医疗、商业娱乐等类型的服务场所,发现了大量的公示语英译问题。公示语英译问题亟待解决,尤其对于武汉这一世界第七届军人运动会等高规格国际盛事举办地来说,刻不容缓。笔者将从生态翻译理论视角下对收集到的武汉问题公示语进行从三个维度(语言维、文化维、交际维)分类分析,并提出对策和建议,以期助力武汉英译公示语改进及国际化城市建设。

2. 生态翻译学理论阐述与发展现状

生态翻译学(Eco-translatology)自2001年由国内学者胡庚申提出后,已发展了近二十年,是国内一种新兴的本土发展翻译理论。生态翻译学基于“生态学”和翻译学两门学科的跨学科交叉研究,在整体纵观视角下对翻译概念、原则、方法、过程和译文评价标准进提出了全新的解读思想。

生态翻译学将达尔文“选择论”中的“生态环境”、“适应”、“自然选择”、“适者生存”等概念应用在翻译学领域,将翻译定义为:以译者为中心的,译者适应与译者选择的交替进行的循环过程。译者所要适应的翻译生态环境不单单是指语言环境,而是涵盖了文化、交际、社会等方方面面的原文世界和译者所面对的世界 [1],在充分了解环境之后,对翻译译文进行多维度的适应性选择。生态翻译学强调译者的中心位置,认为是译者将原本没有生命的译文,基于自身感性认知赋予活力和生命,以供受众使用。且翻译活动与人类生活密不可分,译者作为世界上第二古老的职业,其重要性及责任之大毋庸置疑。

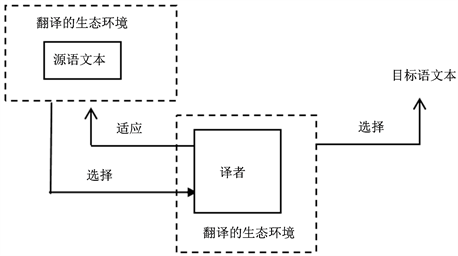

此前提到的译者将进行“多维度的适应性选择”,是指生态翻译学提出的“三维转化”翻译方法,即对语言维、文化维、交际维进行的整体把控,以达到“整合适应选择度最高”的最佳译文评定标准。上述内容中,“翻译生态环境”和“译者适应选择”概念贯穿其中,体现了翻译过程的要素及实质,是生态翻译学的精华所在。胡庚申发表在Perspectives: Studies in Translatology的论文Translation as Adaptation and Selection中图示了翻译过程中适应与选择两个阶段 [2]。

Figure 1. Diagram: adaptation and selection

图1. 选择与适应图示

图1表明,在生态翻译视角下“翻译的生态环境选择译者”以及“译者以翻译的生态环境这个身份来选择或决定最终目标语文本形式“。它强调以译者为中心的适应/选择学说:适应的目的是求存,适应的手段是优化选择;而选择的方法是“汰弱留强” [3]。

如今,生态翻译学这一诞生于中国的跨学科翻译理论已发展了近二十个年头,在国内发展势头十分迅猛。2001年,胡庚申于国际译联第三届亚洲翻译家论坛上宣读了“翻译适应选择论初探”,翻译适应选择论的基本框架初步形成,此论文为更系统地构建翻译适应选择论铺平了道路,因而也为后来的生态翻译学的发展奠定了基础 [4]。自此以后,国内外引起了对生态翻译这一理论的广泛讨论,国内“百家争鸣,”陆续发布以生态翻译学相关主题“综述/评价、理性探讨、实践应用、翻译教学”的期刊论文、学位论文、国家级研究课题立项、高层次论坛主旨报告,并创办了《生态翻译学学刊》。理论方面,生态翻译理论的构建雏形已经显现,层次也愈发多元深入。而实践应用方面范围愈加广泛,已延伸至文学翻译,如林语堂的《浮生六记》的译文;社科翻译研究,如外宣、公示语等领域;商务法律翻译研究;及口译研究等多个层面 [5]。值得注意的是到了2012年,公示语翻译在运用单种理论进行研究时,生态翻译学理论已经超过西方理论(目的论、功能理论、交际理论和语用理论)位居第一 [6]。

生态翻译理论也走出了国门。在与外国学者多次交流生态翻译学的研究发展的基础上,以中国澳门理工学院为会址,由中国学者发起成立了“国际生态翻译学研究会”,借此平台,定期与国际译界学者进行热烈讨论。

3. 公示语与生态翻译学

前文所提到的生态翻译学是在自然生态学上建立的。其实,自然生态学和翻译生态学在许多方面具有亲和力和同构性。在自然界中,生物与其生存环境之间形成了一定的生态平衡相互作用;而在翻译生态学中,由于思维方式的差异、教育背景、兴趣、审美水平和实践经验等因素,翻译文本应进行动态调整以适应翻译生态环境,最终使其达到平衡状态。生物学中的互惠关系在不同类型的个体之间存在不仅适用于自然生态而且在生态翻译学中也是如此。在生态翻译学中,译者有目的和有意识的活动可以促进,限制,转化和重建翻译生态环境。例如,在稳定的环境中,两个或两个以上资源有限的物种无法共存;这一点在翻译领域非常相似,例如,不同类型翻译不能共享相同或相似的评估标准。

而公示语,作为一种特殊类型的语言,指的是在公共场合以醒目的方式起指示、提醒、说明、请求、警告、鼓动等作用的书面语言 [7]。其对译者转化和重建翻译生态环境的能力要求较高,且与其他类型的翻译的评估标准不尽相同。

从转化和重建翻译生态环境来看,首先译者要对源语世界和译语世界有充分的了解,对其间文化差异及解决方法有恰当的把握,妥善处理翻译发起者的预期及阅读受众的期待,且通常需要实地考察公示语的使用场所及应用情况;翻译时,基于对生态翻译环境的选择性适应,译者从三维——语言维、文化维和交际维对译文进行多方面考量和筛选,及适应性选择,直至产生符合三维要求:贴合原文、流利通畅、符合目标语习惯、妥善处理文化差异并顺利传达交际意图的“整合适应选择度最高”的译文;最后,翻译译文经过“优胜劣汰”,保留最合适的,剔除不恰当的,并接受公众检验,以保留“生命力最强”的翻译文本。由此可见,公示语的翻译过程与生态翻译环境十分契合,故能公示语翻译用生态翻译学进行合理的阐释。

4. 生态翻译学视角下的武汉公共场所公示语翻译

从生态翻译学的角度看,城市建设中公共服务场所的公示语翻译离不开三个维度:语言维、文化维和交际维。公共服务场所公示语的表意离不开语言,故在翻译公共服务场所的公示语时,不仅要考虑语言的表达效果,还应该考虑到不同语言之间存在的文化差异,以及通过怎样的方式弥补差异从而达到交际的目的。下面笔者将结合武汉市公示语实例进行问题分类及分析。

4.1. 语言维

译者在对整体的生态翻译环境进行选择性适应之后,首先会对译文进行语言形式的适应性选择。武汉公示语英译在此过程中已存在不小问题,主要问题类型可大致分为五类。

第一类,单词拼写问题,英文的规范书写是最基础细节的也是最容易被忽略的,在公示语的英文翻译中不乏有部分单词字母多余或缺失,或者位置错位的情况。例如,将“爱护消防设施人人有责”译为“Taking care of the fire fighting equipment is everyong’s responsibility”,先不论此句译文用词是否恰当,单从单词拼写角度来看,“everyone”中的尾字母“e”在此处错拼为“g”。此类单词拼写错误比比皆是,如将“禁止携带宠物乘梯”译为“No pets allowd”。此外,在表警示、禁止、指示的英文公示语中,单词的首字母大多需要大写以起强调作用。根据《GB/T 30240.1-2013》第4页,5.2.4.2项:“禁止性事项译作:Do Not或No-ing或... No Allowed”,前文提到的“禁止携带宠物”应译为“No Pets Allowed”。然而并非所有的单词首字母都需大写,例如,武汉站失物招领处的标识“Lost And Found”中的“and”作为连词就无需大写首字母。

此外,搜集到的语料中也不乏单词单复数错误。例如,在武汉站内多处卫生间的英译为“Restrooms”,正确译法应为“Restroom/Toilet”。

第二类,语法不规范问题。在收集整理的公示语实例中,有相当一部分公示语都存在句法不规范的问题,许多译文仅仅对照中文“逐字逐句”地翻译,而忽略了语法结构,这往往是母语的负迁移作用所致。例如,手扶电梯处的温馨提示:请正确使用自动扶梯,使用不当有危险发生,对应的英译为:“Please correct using escalators, improper use of danger”——词性错误、语法混乱,不能称为一个句子。以及路口指示标语“即停即走——NAMELY STOP THAT GO”,这明显使字对字翻译的结果,令人啼笑皆非。在翻译过程中,首先作为应理解其源语含义,即停即走的意思是“禁止区域内长时间停车”,基于此理解再进行译文的推敲及选择,可参考GB/T 30240.2-2017 第8页,得出译文“No Parking in This Area”。

此外,词性错误在单个单词的英文公示语中此类错误尤为常见。例如,将“停车场”Parking错译为动词“Park”;“入口”指示牌被错译为动词“ENTER”等。

第三类,选词不恰当问题。电梯提示语“请牵好孩童”被译为“Please take care of your children”,语法和拼写层面上看并没有问题,但其实“take care of”是指“照顾,照料”,而此处要求家长牵好孩童则是强调对小孩要多加“注意,留心”,所以此处用“take care of”是不合适的。

第四类,拼音代替英译问题。多处道路上的现代有轨电车指示牌被翻译为“Xiandai Yougui Dianche”,将拼音做简单替代,并将其分组首字母大写伪装成英文。此外,光谷步行街中的悦心汇也被译为“YUE XIN HUI”。类似上述粗暴的译法并不能给英文公示语的受众提供实质性的帮助。

第五类问题是表意不符。此类情况是指原中文标示语与英文翻译含义并不相符。例如,在关山大道BRT多处出现了“翻越违法-TURN OVER THE LAW”、“违法必究-VIOLATION OF THE LAW”、“公共安全视频监控区域-VIDEO”的公示牌字样,上面的中文标语想要表达的与对应的英文标语想要传达的实则是两个截然不同的含义。这样的翻译想必会给英文标语受众带来不小的困惑,也无法传递公示语源语本来的信息。

综上所述,英文公示语在语言维度上的错误非常常见,故译者在翻译公示语时,应具有熟练掌握两种语言表达及互相转化的能力,并注意源语言与目的语的表达方式及差异,尽可能使译文在忠实原文的情况下更符合目的语的表达习惯,在语言维度上与源语相贴合。

4.2. 文化维

美国翻译理论家奈达提出:“翻译是两种文化之间的交流。对于真正成功的翻译而言,熟悉两种文化甚至比掌握两种语言更重要。因为词语只有在其作用的文化背景中才有意义 [8]。”公示语翻译在文化维度的适应性转换上,应结合受众的文化背景,尽量缩小不同文化差距,如此才能较为准确的传达信息与指示,并给受众以良好的体验。

然而现如今,武汉公共服务场所公示语翻译仍存在着忽略文化背景,翻译不规范的问题。例如:“残疾人通道”指示语英译为“Disabled Channel”,但在实际的英语环境中,称呼残疾人为“Disabled People”对他们来说是不礼貌的,所以英语使用者更倾向于用“Handicapped People”来代替。此处的残疾人通道则根据《武汉公共场所标识英文译写指南》可译为“Wheelchair Accessible”,既避免了对残疾人士的直接称呼,更为礼貌,符合目的语国家的文化表达习惯,同时也清楚地表达了该通道的特殊用途。

翻译作为文化交流活动,必须充分考虑不同文化之间的差异性,尊重受众的语言习惯,如此才能顺利传达源语言信息,真正达到文化交流传播目的。基于对目的语环境的表达习惯的尊重,译者可采取“正话反说”的方式,使反面表达变为正面表达,以增加公示语的礼貌性,这种翻译方法称为逆译。如在光谷商业圈出现频率较高的一则公示语“闲人免进”被翻译为“Idlers don’t enter”,带有强烈的“禁止”含义,这实际并不符合英语标示语的语言习惯。为了显得更加客气礼貌,在保持源语言意思不变的前提下,可运用逆译原则,即译为“Staff Only”。此外,还可将禁止性警示标语“暖化处理”,如“禁止携带宠物乘坐电梯”,直译为“Don’t take your pets into the elevator”,不免语气生硬,可改进为“No Pets Allowed”。如此更加符合英语国家的文化思想及表达习惯,也给予了目标语受众更加顺畅的阅读体验。

4.3. 交际维

公示语属于功能呼唤型文本,带有明显的交际意图。其翻译不仅要注意语言的正确表达,文化差异的涉及,还应考虑受众的反应以及译语是否能达成公示语本身的交际意图,即“译者应在翻译过程中关注双语交际意图的适应性转化选择 [9] ”。在实践过程中,笔者在武汉街头发现了不少忽略交际意图的英译公示语,大致可分为三类:

第一类为翻译不统一问题。例如,同样是“光谷广场”,却在公共交通标识上有截然不同的翻译——“Optics Valley Square Station ”和“Guanggu Square.”,这显然是不合理的。此外,光谷风情街中的意大利风情街也在一定区域内出现了“Italy Style Street”和“Italian Style Street”两种翻译版本,这无疑会使目标语受众感到迷惑,无法达成源语公示语的交际意图。

第二类是路牌英译问题。武汉的道路众多,交通方式多样,许多路牌名都是根据附近道路、标志性地形或建筑取得。例如,鲁磨路南望山站,如果要逐字逐句对应翻译出街道及站牌的意思,译文会生硬复杂且难懂。考虑到标识的翻译是便于让外国人理解,并能在日常问路及使用交通工具的过程中正确地表达,达到其交际目的,路名及站台名便可以直接用拼音代替。因为,外国人在询问路途的过程中,指路的人是当地语言的使用者。如果将路名站台名生硬的翻译为英语,那么在外国人将翻译过的路名告知指路的人过程中,会涉及到指路的人将英语再一次翻译为中文进行理解。此过程繁琐且容易理解出错,故建议将简单且无文化内涵的路名及站台名直接用拼音标注,对于具有文化内涵的地名,则将英译与拼音一同标注为最佳,以此兼顾文化和交际两个维度的翻译考虑。

最后一类是优先政策的翻译问题。在武汉站的标牌中,出现了将军人候车区翻译为“Servicemen Waiting Area”,将军人服务联系点翻译为“Service Contact for Servicemen“的现象。抛开文本翻译准确性的问题,考虑到看英文标识的人群是外国人,但一些只适用于中国公民的政策性优先条件公示语对外国人来说没有意义,脱离对象的译文便没有了生命,故该类公示语可以不译。

生态翻译学相较其他的翻译理论,跳出了单维度翻译视野的局限,以更加开阔的视野注重与源语语言对等,妥善处理文化差异,成功达成交际意图三个维度的整体把控,在不断地选择和适应中生成最佳翻译版本。

5. 生态翻译学视角下公示语汉英翻译对策

5.1. 加强译者的翻译素质及专业性

在此,译者的翻译素质及专业性及生态翻译学中译者转化和重建翻译生态环境的能力。译者在翻译活动中占主地体位,对译文质量的提升起直接作用。故译者首先需具备良好的专业翻译知识,双向服务于源语和译语两个世界,选择性地适应生态翻译环境。此外还应从武汉公示语的实际应用角度出发,对翻译文本灵活的进行处理,根据源语交际意图不断在适应选择出筛选出最合适的译本。公示语制作部门也应提高门槛,选择专业素质过硬的译员,如此才能使公示语的翻译质量得到直观显著提升。

5.2. 提升翻译生态环境

5.2.1. 责任单位严格把控公示语的翻译、制作流程

武汉城市的公示语是分片区划给不同的责任单位进行制作与管理,责任单位在对公示语进行翻译时,除了应严格把控译者的水平及翻译质量,还应与其他责任单位统一对同一地名或路标的翻译,防止错误发生。除开翻译,责任单位将公示语的翻译结果外包给标牌厂家印刷的过程中,也容易出错。许多印刷商不懂英语或专业知识不够,容易出现漏掉字母、不分大小写或印刷错误等情况,故责任单位也应严格把控公示语标牌制作的质量,及时核查标牌是否有误。如此才能使最终公示语译文与译者意图一致,符合生态翻译学“以译者为中心”理念。

5.2.2. 建立公示语翻译反馈机制

公示语在释出之后,还有一个“自然选择”的过程,即接受目标语受众的检验和反馈,以此挑选出“生命力强”即“整体适应选择度最高”的译文留存使用。因此,定期向英译公示语受众收集反馈是很有必要的,以便及时对公示语进行整理和修改,提升公示语翻译质量。

5.2.3. 建立城市公示语语料库

武汉市市委外事工作委员会办公室曾于2012年颁布《武汉市公共服务场所翻译规范》,此举有效的规范了武汉城市部分公示语的翻译。但译写规范不便于查找,且更新较慢,建立武汉城市公示语语料库恰能弥补此缺点。语料库便于语料的添加及查找,对于发展迅速的武汉来说更加便捷,也能提高公示语翻译的准确度,创建更好的公示语翻译生态环境,为译者提供极大的便利。

6. 结语

本文以武汉公共服务场所为例,基于实地考察与分析,在生态翻译学视角下,研究了武汉部分场所的英译公示语翻译问题,并将其进行归类,给出相应翻译建议。罗纳森·沃伦认为,翻译“是一种认知和生存模式,把文学作品从一种语言移植到另一种语言,就像把植物或者动物从一个地方迁移到另一个地方,他们像个人或者民族的适应和成长那样,只有适应新环境而有所改变才能生存下来 [10] ”。在进行公示语翻译时,译者作为主体,应充分了解生态翻译环境,在不断地适应和选择中兼顾源语言和译语受众间的不同的语言表达方式、文化差异及目的语的交际意义,如此才能顺利达成其交际意图,使源公示语顺利被译语受众所理解与接受。同时译者还应尽量保证译语在源语的生态翻译环境中“生存”及“长存” [11],如此才能切实为外国友人提供帮助,并为城市自身创造更多发展机会。

致谢

从最初于骄阳似火的武汉进行实地调查,到去往金秋意浓的北京参加公共翻译政策论坛的学习,再到本篇论文最终完稿,已有大半年了。这一路走来有许多需要感谢的人。感谢一起努力奋斗的的团队成员,一路上总是互相鼓励和帮助;感谢中国地质大学(武汉)外国语学院姚夏晶老师,作为指导老师,无论是在实践研究、参加论坛还是在论文写作方面都给予了许多帮助和建议;感谢武汉市洪山区武汉火车站及中共武汉市委外事工作委员会办公室,在调查期间给予充分的委托和肯定;感谢中国地质大学(武汉)提供的的教育和平台,能够让学生在专业学习之余收获如此宝贵的经验;还要感谢胡庚申先生,作为生态翻译学的提出和研究者,为本篇论文的写成提供了有力的理论基础。最后,作为学术研究的新人,专业知识及实践经验尚为浅薄,本篇论文仍存在许多需要改进的地方,恳请各位批评指正。

基金项目

本文为“湖北省高校学生工作精品班主任工作项目”研究成果(项目编号:2019XGJPB3009)。

NOTES

*通讯作者。