1. 前言

在国家航空事业大发展的情况下,全国各地运输繁忙城市都修建有多跑道机场,其中具有代表性的有北京大兴机场,上海浦东机场,西安咸阳机场等,双跑道机场极大地扩充了机场的运输容量,大大缓解了单跑道的运行压力,也进一步助力于地方经济发展,具有重要意义。

目前,国内外对跑道容量的评估模型研究对象多为民航,2003年,蒋兵等研究了多跑道系统容量问题 [1];2005年,陈勇建立了系统的平行跑道容量模型,并对首都国际机场平行双跑道进行了容量评估 [2];2012年,徐肖豪等对不同运行模式的近距平行跑道容量进行了分析 [3];2016年孟祥伟等研究了近距平行跑道最大容量模型 [4]。而对军航双跑道的理论研究较少。军航双跑道的理论探究与实际应用仍处于初级阶段,各项制度还不健全。近年来,随着军航迅速发展,逐步出现戴喆等人对军用双跑道的应用需求的阐述与运行模式的初步探索 [5],李捷等人对信息化条件下双跑道基地化保障 [6] 进行研究,提出了信息化条件下保障军用双跑道作战的应用方案。

国内民航机场的双跑道大多采用远距双跑道,以此便于双跑道独立运行,最大限度扩充机场容量,但对于军航应用而言,远距双跑道距离过远不利于地面机动,且占地面积过大,效率不高,而近距双跑道由于距离过近,实际运行要受到颇多限制且对导航设备要求较高。综上,中距双跑道因其占地面积小,地面反应迅速,结构紧凑,扩建成本较低,使用灵活而更受到军航青睐。本文通过建立不同运行模式下中距双跑道模型,结合实际运行数据,得出并对比不同运行模式下的容量差异,总结探索出军航未来的应用可能。

2. 平行双跑道运行模式

根据国际民航组织规定,平行跑道是指跑道中心线平行或夹角小于15˚的非交叉跑道。

2.1. 民航双跑道运行模式的确定

民航跑道运行模式的确定受多种因素影响,包括跑道的中心线间距,跑道的数量,航站楼的位置,机场服务的航空器数量和航班流的分布。跑道运行模式的确定决定了机场的运行容量,对周边附属环境的要求,机场运行的安全性和效率 [7]。

2.2. 军航双跑道运行模式的确定

参考民航双跑道的不同跑道运行模式,将军航双跑道的运行模式大致分为四种模式:第一,一起一降模式;第二,两起一降模式;第三,两降一起模式;第四,两起两降模式。显然,随着每条跑道逐步由单一起飞或着落到双跑道的混合运行,跑道运行容量也相应提高,同时各种跑道运行模式对管制人员,导航设备,机场保障等的要求也不尽相同。

相对于民航的四种运行模式下,军航也有其特殊性。不同于民航进近适用于仪表飞行规则下的飞行,军航将适用于目视飞行规则和仪表飞行规则下的所有飞行。实施目视飞行规则的情况下,也将有利于进一步缩短空中航空器之间的间距,从而增加跑道容量。而是否实施目视飞行规则,取决于飞行指挥员在确保航空器飞行安全的前提,对飞行任务,飞机性能,空勤人员技术水平的具体把握。因此,本文立足于仪表飞行规则下进行双跑道容量评估,以求在一般情况下解决实际问题。

3. 中距跑道容量分析

中距双跑道就是两跑道中心线间距为大于762 m/2500ft,小于等于1311 m/4300ft的双跑道。在仪表和机场周围环境都理想的条件下,两条跑道的到达流相关,到达流与起飞流相互独立 [8]。因此,可将跑道的运行模式分为:① 一起一降模式:一条跑道用于降落,一条跑道用于起飞;② 两起一降模式:一条跑道用于起飞和降落,一条跑道用于起飞;③ 两降一起模式:一条跑道用于起飞和降落,一条跑道用于降落;④ 两起两降模式:两条跑道都用于起飞和降落。

3.1. 一起一降模式

在建立模型之前,需要作出如下假设:(一) 双跑道机场的导航设施健全并且足够精确,适合航空器进行适合该模式运行的雷达管制条件;(二) 发布落地许可前,道面是干净的,平整的,适合于所有种类的航空器。

设单跑道到达容量为

;

若后机与前机在空中的间隔时间小于前机着陆过程中跑道占用时间,则将飞机间的间隔时间调整为前机的跑道占用时间,得到:

(1)

将连续、相继到达的飞机对在跑道入口的间隔时间进行加权求和得到跑道平均服务时间:

(2)

其中,

为跑道对到达飞机的平均服务时间;

为飞机j在飞机i之后的概率。假设飞机随机

排序,则

,

,

。计算跑道对到达飞机平均服务时间的倒数,即单跑道的到达

容量:

(3)

设单跑道离场容量为

:

若飞机间的最小起飞时间间隔小于前机的跑道占用时间,则将飞机间的间隔时间调整为前机的跑道占用时间,得到:

(4)

将连续、相继起飞的飞机对开始滑跑的间隔时间进行加权求和得到跑道平均服务时间:

(5)

其中,

为跑道对起飞飞机的平均服务时间;

为飞机j在飞机i之后的概率。假设飞机随机

排序,则

,

, 。计算跑道对起飞飞机平均服务时间的倒数,即单跑道的离场

。计算跑道对起飞飞机平均服务时间的倒数,即单跑道的离场

容量:

(6)

由于一起一降中距双跑道的两跑道的到达流相关,而一起一降仅有一条到达流,因而,两跑道起飞和到达独立运行,此时,双跑道容量相当于一条单跑道全进场,一条单跑道全离场的容量之和:

(7)

3.2. 两起一降模式

单跑道混合容量

为:

由于跑道混合运行时,到达飞机具有较高优先级,因此,在建立单跑道混合模型时,是基于机场到达容量之上,在到达飞机之间插空加入起飞飞机,从而得到单跑道混合运行的跑道容量:

(8)

式中,

为到达飞机i和j之间可以插入的最大起飞飞机数量,

为一对到达飞机之间插入

的平均起飞飞机数量。

对于两起一降中距双跑道而言,两跑道的到达流相关,而其只有一条到达流,因而,两跑道的起飞和到达独立运行,而其中一条跑道用于起降的混合运行 [9],此时,双跑道容量相当于一条单跑道全离场容量与一条单跑道混合运行容量之和:

(9)

3.3. 两降一起模式

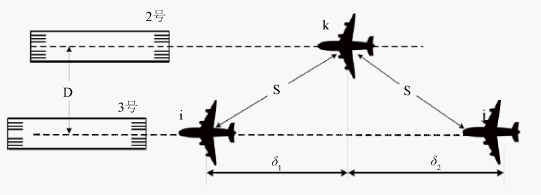

但两条跑道都用于降落时,由于到达流相互影响,平行双跑道采用相关平行进近方式,如图1所示,图中为平行跑道简易图,分别为2号和3号跑道,模拟两跑道上相继到达飞机的空中间隔,相对于机场而言,i机为首先准备着陆飞机,k机次之,j机在k机之后。

Figure 1. Related parallel approach mode

图1. 相关平行进近方式

图中D为跑道中心线距离,S为在相邻仪表着陆系统(ILS)航向道上连续进近的飞机的斜距间隔规定,

和

分别为前机i与相邻跑道上的后机k和前机k与相邻跑道上的后机j沿跑道方向的纵向最小间隔。同一跑道相继到达飞机对i,j在跑道入口处的时间间隔为:

(10)

式中,

为相继到达飞机的时间间隔规定,

为相继到达飞机跑道占用时间规定,设

,根据单跑道运行间隔模型中关于具有随机属性的间隔描述可以分别得到

,

,则在同一条跑道上对到达飞机的平均服务时间为:

(11)

其中,

为飞机g类型的比例。

则其中一条跑道的降落容量为:

(12)

设

表示同一条跑道上的一对降落飞机间可以插入的最大起飞飞机数,则当一条跑道用于起飞/降落混合操作,另一条仅用于降落时的容量为:

(13)

3.4. 两起两降模式

当两条跑道都进行混合起降运行时,两条跑道的起飞流独立,一条跑道的起飞流与另一条跑道的到达流独立,可以在同一条跑道的到达飞机之间插入起飞飞机,不用考虑相邻跑道起飞飞机和到达飞机的影响 [10]。因此,在参考单跑道混合起降模型与上述双跑道一起两降模型的基础上,得到两条跑道都用于起降时的容量为:

(14)

4. 实例分析

4.1. 容量分析

本节以某军用中距双跑道机场为例,进行跑道容量分析。

设某军用中距双跑道机场有轻型机,中型机,重型机且比例分别为:0.3、0.3、0.4。跑道间距1.2 km,相邻跑道相继到达航空器间隔按4 km斜距,在雷达管制的条件下进行分析。

4.1.1. 一起一降

参考国际民航组织在无风条件下不同类型的航空器之间的最小安全间隔距离标准,如表1所示。

Table 1. Regulations on minimum takeoff safety interval of aircraft (unit: s)

表1. 航空器最小起飞安全间隔规定(单位:秒)

可知单架飞机的最小服务时间

,根据式(3)得只用于飞机着陆的跑道的进场容量:

。

根据民航组织规定的雷达间隔各机型之间应参考的尾流间隔最低标准,取轻型机平均飞行速度300 km/h,中型机平均飞行速度550 km/h,重型机平均飞行速度800 km/h来换算尾流间隔时间,并在其中根据空余时间间隔插入最大飞机数,如表2所示。

Table 2. Maximum number of aircrafts inserted in aircraft safety interval

表2. 航空器安全间隔内插入飞机的最大值情况

根据表1民航组织的安全间隔时间与表2换算所得的雷达间隔时间,取各型飞机离场最小服务时间,由式(5)得飞机平均离场时间:

只用于飞机起飞跑道的离场容量:

;

可得跑道总容量为一条跑道的进场容量与另一条跑道的离场容量之和:

。

4.1.2. 两起一降

两起一降运行模式下,即在一起一降模式下,在进场航空器的着陆间隔中插入需离场航空器。因而,在进场的各型航空器组合之间找到适合起飞间隔的航空器组合,本文为找到该模式下的最大容量,采用放飞航空器数量最大的航空器离场组合。

根据表2可得  ,由式(8)得同时用于飞机起飞和着陆的跑道的起降容量:

,由式(8)得同时用于飞机起飞和着陆的跑道的起降容量:

则该模式下,一条跑道的离场容量与另一条跑道的混合起降容量模式下的总容量之和为:

4.1.3. 一起两降

当两跑道同时使用来接受来场航空器时,由于两跑道距离相对于航空器速度而言过近,为保证两跑道上的相继到达的飞机的安全,还应保持4 km斜距,根据

得,同一条跑道相继到达的飞机应保持7.64 km的最小进场雷达间隔。

综合民航组织规定最小雷达间隔与特定跑道进场雷达间隔,如表3所示,取各型飞机的最小进场航空器服务中最大值。

Table 3. Regulations on the approach aircraft interval of mixed operation runway

表3. 混合运行跑道进场航空器间隔规定

根据式(12)得只用于飞机进场着陆的跑道的进场容量:

一起两降模式下,一条跑道专门用于进场,一条跑道混合运行,则一起两降模式下的总容量为单跑道进场容量与单跑道混合容量之和:

4.1.4. 两起两降

两起两降运行模式下,两条跑道均用于起降混合运行,即该模式下的跑道总容量为两条混合运行模式下的单跑道的容量之和。该模式下,需要考虑两跑道同时进场时斜距规定。

根据式(14)得两起两降模式下双跑道起降的总容量:

4.2. 误差分析

根据有关研究显示国内单跑道机场机场任务最繁忙时间段内,实际容量可达到2.12架/min,一些外军成熟的军用中距双跑道机场平均极限容量可突破3.70架/min。实例分析得到的四种运行模式中容量峰值介于这两数值之间,理论上符合现阶段我国军用中距双跑道的应用实际,从侧面说明建立的模型具有可行性。但是我们也必须意识到,进行实例分析的过程中,一些因素的存在将导致理论容量的值域与实际真实值之间存在一定误差,这个误差可能来源于以下几点:

① 未考虑到天气因素,在特殊复杂天气情况下,军航机场除特殊科目训练和重要任务外,减少或者不进行飞行,从而使得机场运行容量降低。

② 军航实际运行过程中,为避免非战斗损失和降低事故率,不同管制员会根据自身能力和经验不同,适当增加实际运行下的安全间隔,使得航空器之间不那么紧凑,提高跑道运行安全性,但使得对单架航空器的服务时间增多,减少了机场运行容量。

③ 插空放飞飞机时实际可行性,最大理论容量评估过程中,对可插空飞行的空档插入最大可飞行数量,实际操作过程中,并没有无限等待起飞的航空器,因而插空放飞飞机数量的不足,直接导致了跑道离场容量的不足。

总体上来看,该模型能够反映实际运行时的跑道运行极限,具有一定的实用价值。此外,理论容量获取方便,参数调整灵活,具有较高的跑道评估价值。

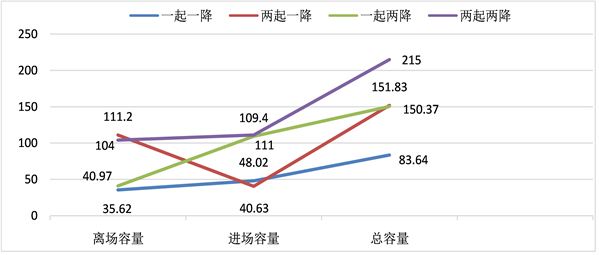

4.3. 不同模式下跑道容量对比

从小时容量开始分析,一起一降运行模式下,其理论容量明显小于两起两降运行模式下双跑道理论容量,从跑道均衡程度上来看,两起两降的单跑道的运行效率明显高于一起一降运行模式。经分析可得,双跑道两起一降运行模式下的起飞容量明显高于其他运行模式,而双跑道一起两降运行模式下的降落容量也较高,因此可见双跑道一起两降的降落容量与双跑道两起一降的起飞容量并不逊色于两起两降运行模式,如图2所示。

Figure 2. Runway capacity in different modes

图2. 不同模式下跑道容量情况

5. 军航应用设想

由上述一系列数据分析可得,在雷达管制条件下,随着双跑道运行模式的改变,容量也较大差异。因而,军航中距双跑道在运行模式可以根据不同任务阶段特点来进行灵活选择和调整。

(1) 作战开始阶段,选择两起一降和两起两降的双跑道运行模式。对于军航任务的突然性以及对出动时间的较高要求,即务必在第一时间起飞,最快到达目的地域实施作战行动,而期间对着陆的要求不高。因而,在任务开始阶段,可以选择两起一降和两起两降的双跑道运行模式。此时,既能满足作战飞机迅速起飞的战场需求,又能在一定程度上给少量来场航空器留有着陆空间。

(2) 作战结束阶段或回场补给阶段,可以选择一起两降和两起两降的双跑道运行模式。在任务结束后回场归队或者任务执行过程中飞机来场加油补给,特别是飞机大规模来场,在这一阶段,飞机可能会在空战中受创,油量不足,在运输过程中遇到突发状况而必须尽快着陆等诸多情况,此时,对机场的着陆容量提出的较高要求。因此,此时可以选择一起两降和两起两降的双跑道运行模式。

(3) 在平时训练过程中,可以采取一起一降的双跑道运行模式。由于军航的飞机数量并不像民航那么多,并不需要过大的跑道容量且双跑道混合运行对于机场导航设备精度,管制员指挥能力,飞行员技术水平提出了较高的要求,因而在平常的训练过程中,可以采取一起一降的双跑道运行模式,既能保证比平常单跑道更大的运行容量,另一条跑道随时可以应对突发情况,可以插空加入飞机来起飞或者降落,又能保证日常训练的安全性。

6. 结束语

本文首先阐述了中距双跑道对于军航未来发展的重大前景,参考前人的构想为之构建简化的时间–空间模型,而后实例分析,得到双跑道的容量远高于单跑道容量,且随着双跑道运行模式的逐步优化,各跑道混合程度不断加强,其跑道容量还能继续增加,具有较强的科学性与实用性。本文所构建四种模式下的双跑道容量评估模型,在一定限度内,能够真实反映双跑道容量扩展范围,但是仍然存在着计算所得容量过大,未充分考虑到空域使用限制,运行安全性限制,指挥控制人员负荷,天气等限制因素等问题。因此,在实际评估某特定机场时,在此简单模型的基础上,仍要添加相应影响较大的限制因素,从而使得评估结果更加准确。