1. 引言

新型冠状病毒性肺炎(Corona Virus Disease 2019, COVID-19),简称新冠肺炎,是由新型冠状病毒(2019-nCoV)感染引起的以肺部炎性病变为主要损害的疾病 [1]。2019-nCoV属于β属的冠状病毒,其与蝙蝠SARS样冠状病毒同源性达85%以上 [2]。COVID-19患者及隐性感染者为目前主要的传染源,经呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径 [3]。人群普遍易感。基于已发表的多项研究显示潜伏期1~14天,多为3~7天,临床常见发热、乏力和干咳症状 [2]。依据临床表现及预后分为轻型、普通型、重型和危重型 [1]。截止2020年2月17日,全国累计已达6万余例,患者分布以湖北省为主。该病已作为急性呼吸道传染病列为乙类传染病,并按甲类进行管理。现已有一系列的文献总结了确诊病例的流行病学和临床基本特征 [3] [4] [5] [6] [7],而本研究拟通过对比分析发热患者诊断中常用的血常规及相关指数,运用接受者操作特性曲线(receiver operating characteristic curve, ROC)初步探讨其对COVID-19早期鉴别诊断的应用价值。

2. 资料与方法

2.1. 病例收集

于2020年1月23日至2020年2月10日同期就诊于兰州大学第一、第二医院发热门诊的患者,先行预检分诊,主要依据有无发热,有无外地、可疑疫情或疫区人员接触史判断等流行病学风险评估和临床症状评估,后续经血常规和CT检查,整体综合流行病学史、症状和辅助检查结果来进一步决定,是否需隔离观察或住院治疗。本研究回顾性分析了其中所有在隔离病房医学观察或呼吸内科住院治疗的患者。限于防疫需求本研究已向兰州大学第二医院伦理委员会申请快速审查并备案(2020A-009),及结合现有已发表文章 [5],已向我院伦理委员会申请免除签署参与研究患者的知情同意书。

2.2. 分组和纳入/排除标准

2.2.1. 分组和纳入标准

本回顾性研究中发热门诊初筛疑似病例均符合《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第五版·修正版)》 [1] 中疑似病例的诊断标准,再次行回顾性临床诊断。依据诊断结果,分为三组:新冠肺炎组(COVID-19)为同时具备呼吸道标本或血液标本RT-PCR检测或病毒基因测序显示2019-nCov核酸阳性或高度同源。疑似病例组(Suspected)为隔离病房医学观察并经连续两次呼吸道病原核酸检测阴性者(采样时间至少间隔1天)。而其他肺炎(其他组)组为同期呼吸内科住院,且经急诊或发热门诊初筛排外疑似病例的肺炎患者。

2.2.2. 排除标准

排除:1) 同期的因呼吸道症状急诊就诊的非住院或失访患者;2) 其他院内发热,如外伤、胆囊炎、盆腔炎、蜂窝织炎和皮肌炎等可能合并肺部疾病的院内会诊患者;3) 呼吸内科住院的非感染性疾病,如肿瘤、血管炎和机化性肺炎等患者;4) 合并白血病、骨髓增生异常综合征、原发性血小板增多症、脾亢和贫血等会明确影响血常规检测结果的患者。

2.3. 资料提取

由2名独立的研究人员进行纳入病例的流行病学史、主要症状和辅助检查3方面资料提取,并进行交叉核对。

2.3.1. 流行病学史

1) 发病前14天内有疫区的旅居史;2) 发病前14天内与COVID-19患者有接触史,或曾接触过来自疫区的发热或有呼吸道症状的患者;3) 聚集性发病。

2.3.2. 主要症状

1) 全身症状,如发热、乏力、肌肉酸痛等;2) 呼吸道症状,如胸闷、干咳、咽干、咳痰等;3) 消化道症状,如腹泻、纳差、腹痛、腹胀等胃肠不适。

2.3.3. 辅助检查

所有纳入患者均通过SYSMEXME 2100血细胞分析仪和肺高分辨CT完善初次就诊时的血常规和胸部CT。1) 血常规提取指标包括:依据临床观察及部分已发表文献和广泛交流的PPT教学内容选取了9项指标(白细胞计数、中性粒细胞比率、淋巴细胞比率、淋巴细胞计数、嗜碱性粒细胞计数、红细胞计数、血小板计数、血小板分布宽度、血小板压积),收集正常/异常人数比例,并同时计算了目前大量文献报道的NLR、PLR和LMR指数 [8] [9] [10]。其中,NLR = 中性粒细胞/淋巴细胞计数比值,PLR = 血小板/淋巴细胞计数比值,LMR = 淋巴细胞/单核细胞计数。2) 胸部CT特征,主要区分正常和异常2种,正常定义为无肺炎征象者,反之为异常者。

2.4. 统计分析

数据分析应用Prism 6.01统计学软件进行。其中计数资料以例数并百分比(%)表示,组间对比采用多个独立样本的非参数检验;计量资料以均数±标准差表示,组间对比采用非配对资料的单因素方差分析(ANOVA),或中位数表示,组间对比采用非参数检验。对于组间有显著性差异的血常规指标,进一步合并疑似组和其他肺炎组病例(即非COVID-19患者)后绘制ROC曲线,计算曲线下面积(AUC),利用Youden指数最大值对应的检测值作为最佳界值(cut-off值),并计算敏感性和特异性。以P < 0.05为有统计学差异。

3. 结果

3.1. 纳入患者一般资料

共纳入38例患者,分三组,其中COVID-19组15例,疑似组11例,同期其他肺炎组12例。男18例,女20例,平均年龄为47.82 ± 19.59岁,其性别、年龄组间对比并无显著性差异。部分患者具有相关流行病学史;血常规在组间无明显差异;所有患者的胸部CT均有异常表现,表现感染性疾病的特点,其中COVID-19和疑似组均回报为病毒性肺炎表现多考虑;同时大部分患者具有全身、呼吸道或消化道症状。除疫区旅居史外,其余项目包括NLR指数、PLR指数、LMR指数,各组间无统计学差异;具体见表1。

Table 1. Basic characteristics of the included 3 groups

表1. 三组患者的一般资料

3.2. 血常规分析结果

按相对医学参考值范围,将其认定为“正常”或“异常”,三组间在白细胞计数、中性粒细胞比率、淋巴细胞比率、淋巴细胞计数、嗜碱性粒细胞计数、红细胞计数、血小板计数、血小板分布宽度、血小板压积间均无统计学差异(P > 0.05),提示若按医学参考值来区分时,血常规区分COVID-19、疑似组和其他肺炎组的临床指导意义有限;具体见表2。

Table 2. Comparison of blood routine index of the included 3 groups

表2. 三组患者的血常规对比分析

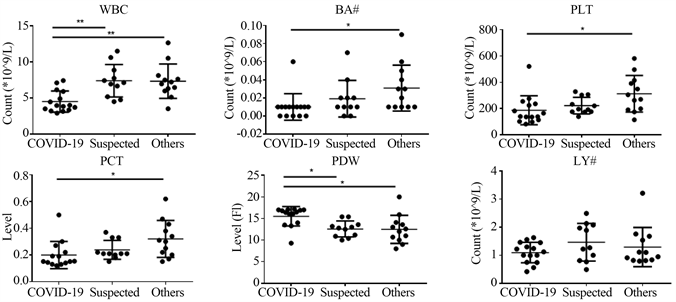

而进一步依据血常规均值对比分析发现,COVID-19相比于疑似组和其他肺炎组,在白细胞计数 (4.51 ± 1.471 v.s. 7.40 ± 2.25 v.s. 7.34 ± 2.39)均值方面出现显著性降低(P < 0.05),而在血小板分布宽度(15.51 ± 2.25 v.s. 12.58 ± 1.84 v.s. 12.49 ± 3.25)均值方面出现显著性升高(P < 0.05);COVID-19相比于其他肺炎组,在嗜碱性粒细胞计数(median0.010 v.s. median0.010 v.s. median0.025)中位数方面出现显著性降低(P < 0.05),在血小板计数计数(187.2 ± 110.1 v.s. 222.5 ± 63.25 v.s. 312.5 ± 139.4)和血小板压积(0.20 ± 0.10 v.s. 0.24 ± 0.07 v.s. 0.32 ± 0.14)均数方面出现显著性降低(P < 0.05);而COVID-19、疑似组和其他肺炎组在淋巴细胞计数(1.10 ± 0.36 v.s. 1.47 ± 0.67 v.s. 1.30 ± 0.70)均值方面无统计学意义(P > 0.05);见图1。

Figure 1. Comparison of parameters in blood routine of the included 3 group

图1. 三组血常规中主要结果平均值的对比分析

3.3. 血常规鉴别诊断价值

使用ROC曲线对白细胞计数、嗜碱性粒细胞计数、血小板计数、血小板压积、血小板分布宽度和红细胞计数分析,结果显示:白细胞计数对应AUC为0.87 (95% CI = 0.76~0.99),嗜碱性粒细胞计数对应AUC为0.76 (95% CI = 0.60~0.91),血小板计数对应AUC为0.76 (95% CI = 0.59~0.92),血小板压积对应AUC为0.77 (95% CI = 0.61~0.94),血小板分布宽度对应AUC为0.84 (95% CI = 0.70~0.99),淋巴细胞计数对应AUC为0.59 (95% CI = 0.50~0.85)。ROC分析提示白细胞计数和血小板分布宽度对COVID-19具有较好的鉴别诊断价值;见图2。

Figure 2. ROC analysis of blood routine for COVID-19 differential diagnosis

图2. 血常规鉴别诊断COVID-19的ROC曲线下面积(AUC)

4. 讨论

当前COVID-19疫情的防控形势不断变化,对全球、社会乃至个人仍有重要影响 [11] [12]。2019年12月以来,COVID-19疑似病例及确诊病例逐日增加,近期国内每日新增人数才逐渐趋于稳定,但国外仍在迅速蔓延。《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》也随着疾病认识的深入和诊疗经验的积累快速更新至第七版。但在临床工作中,发热门诊初筛、确诊,住院病房会诊、排除COVID-19及其疑似病例,对医院就诊流程和疫情期间的紧急管理模式,以及隐性感染者的识别和确诊病例的恰当诊疗仍然具有一定挑战。其中最为核心的是诊断COVID-19患者及隐性感染者,隔离COVID-19流行的传染源 [12]。随着疫情在全国的发展和大规模包含春运、复工时的人流交换,以及逐渐增加的社会交流活动,依据流行病学史来判断疑似病例的临床实用性下降,困难较前增加。

目前确诊病例的“金标准”一直为核酸检测,虽然理论上核酸检测特异度高,但受到采样部位、方法、次数、标本保存和试剂一致性等的影响,存在一定的“假阴性”结果 [13]。而且部分医疗机构试剂盒不足,增加了疑似病例传染病病房单间隔离的负担。过度依赖核酸检测结果亦不利于潜在实际病例的早期诊疗。故而在各版诊疗方案中,临床表现有:1) 发热和/或呼吸道症状;2) 具有上述新型冠状病毒肺炎影像学特征;3) 发病早期白细胞总数正常或减少,淋巴细胞计数减少。其中血常规检验因方便快捷,能提供反映机体生理、病理状态的较为早期的基本信息,常列为疾病初步诊断的首选之一。其不仅能为疾病的诊断提供进一步的线索,某些情况下还能成为疾病诊断的重要依据之一。尤其在基层抑或社区医院中就诊病员量显著增加的情况,血常规结果直观、易读,血液标本采集条件易于实现,有助于缩短接诊时间、减少聚集、降低聚集性发病风险,同时有助于各级医疗机构对疑似病例的初筛。在COVID-19各版诊疗方案中,血常规中白细胞计数及淋巴细胞计数均是临床表现中含症状和影像学特征在内的必要条件之一。

本文通过回顾性分析COVID-19患者初次就诊的血常规特点,对比了COVID-19组、疑似组和同期其他肺炎组的血常规及相关指数,发现:1) 就医学参考值(4~10 × 109/L)而言,COVID-19患者和正常人对比,早期可能存在白细胞计数正常或减低的情况;2) 在大部分病例合并发热的(非正常人群)情况下,白细胞计数相对于医学参考值的正常和异常比例在三组病例间并无显著性差异;3) 但COVID-19患者较其他2组肺炎患者的早期白细胞计数显著降低,需要注意的是,其不同于正常患者的医学参考值。故而,本文作者建议,目前COVID-19诊断中需要明确的一个重要问题在于:不同环境下的防疫工作的初筛的重点是将COVID-19患者同正常人群相区分,还是同其他发热和/或肺炎患者相鉴别?

同时诊疗方案指出COVID-19患者或合并淋巴细胞计数减少,但本研究中仅部分患者出现了淋巴细胞减少。其中1例患者初次就诊时淋巴细胞减少(白细胞正常),最终诊断为危重型COVID-19,既往合并2型糖尿病;1例淋巴细胞计数减少(白细胞降低),诊断为危重型COVID-19,无明确基础疾病;另外3例淋巴细胞计数正常(1例白细胞正常,2例白细胞降低),均以普通型就诊,无明确基础疾病。虽然2例危重型患者均出现淋巴细胞减少,但总体均值无明显差异,考虑可能与本研究纳入的多为早期普通型有关,同时考虑淋巴细胞减少可能与高龄、COVID-19严重程度和合并基础疾病有关。白细胞计数降低对COVID-19有鉴别诊断价值,联合淋巴细胞减少可能有助于危重型COVID-19的分型诊断和预测不良预后。

此外,本研究发现嗜碱性粒细胞计数、血小板计数、血小板压积、血小板分布宽度和红细胞计数同样具有COVID-19鉴别诊断价值,这与目前部分临床观察结果相一致。尤其白细胞计数和血小板分布宽度的AUC均≥0.80,具有较好的区分度,或可将其与白细胞计数、淋巴细胞联合分析,可能有助于降低其他因素干扰,进一步提高血常规的鉴别诊断价值。另外,LMR/NLR/PLR是肿瘤研究中常用的基于血常规的预后预测指标之一,同时在肺部疾病中亦有预测价值 [8] [9]。但本研究未发现其显著性差异,考虑其主要为预后而非诊断预测指标,本研究中主要采集的为首次就诊时而非动态的血常规有关。结合既往研究中对于预后的较高预测价值,动态观测LMR/NLR/PLR可能有助于危重型COVID-19不良预后的鉴别,以及有助于激素和有创呼吸支持治疗时机的把握,但仍需其他研究进一步结合预后情况进行论证。

既往有部分学者呼吁将CT作为COVID-19诊断的主要依据,在第五版(修正版)中湖北省COVID-19临床诊断标准曾将其采纳 [13] [14]。在确诊病例诊断标准不变的同时,临床表现在疑似病例、临床诊断病例的初筛和确定中越来越重要。陈有三等学者进一步针对全人群筛查提出了CT评分系统,建议2分以下无需隔离及特殊治疗;3分居家隔离并抗炎对症等口服药物治疗,病情进展时需进一步申请核酸检测;4分及以上医院隔离并依照COVID-19方案治疗,同时需紧急申请核酸检测;但其临床使用实际效果尚未见数据支持。通过血常规初筛需急诊CT检查者,并联合CT评分,或有助于进一步筛选急需申请核酸检测者,对于优化诊治流程和提高医疗资源使用效率可能有重要意义 [12]。

在中医诊断中,将其分为早期、中期、重症期、恢复期四期,对应寒湿郁肺、疫毒闭肺、内闭外脱、肺脾气虚四型,分别可予以汤剂和/或中成药治疗 [15]。目前已有多篇文章报道中西医结合治疗可缩短病程,改善患者预后,充分说明中医辩证论治对于COVID-19的分型诊断和治疗具有重要作用。

本文的局限性主要如下:1) 纳入COVID-19病例较少,大部分具有发热和CT肺炎表现,考虑由于隐形感染和轻型COVID-19患者的存在 [5],这可能导致选择性偏倚;2) 本研究中对照组选取的主要为同期住院或隔离的肺炎患者,不同于医学参考值的全人群,所有应用该结论时应充分考虑筛查对象所代表人群;3) 血常规为机体敏感指标,可受到多种因素影响,尤其COVID-19合并其他感染时;4) 本研究仅为初步研究,对COVID-19诊断有一定指导意义,但结论仍需大样本、高质量研究进一步证实。

综上所述,基于有限的临床病例,除白细胞计数和淋巴细胞计数外,临床中血小板分布宽度升高同样对COVID-19患者早期鉴别诊断具有参考价值,但此结论仍需大样本研究进一步证实。

基金项目

甘肃省新型冠状病毒肺炎科技重大专项。

NOTES

*通讯作者。