1. 引言

全球不可再生自然资源的迅速消耗和日益严重的环境污染对探索绿色、可重复使用的能源提出了更高的要求。锂离子电池(LIBs)因为重量轻,电压高和理想的能量密度等优势,已被广泛用作有效的能量存储和转换设备。作为LIBs不可或缺的组成部分,负极材料对于提升LIBs的性能至关重要 [1]。但是,传统的商用石墨负极仅有372 mAh g−1的理论比容量,严重限制了电池行业的发展 [2] [3]。

过渡金属化合物作为有希望替代石墨的电极材料,近年来已引起广泛的关注。因为它们在转换反应过程中过渡金属离子能够转移多个电子从而获得数倍于石墨的理论容量 [4] [5] [6]。在众多过渡金属中,具有成本效益且无污染的材料FeS2 (黄铁矿)被认为是有前景的锂离子电池(LIBs)负极材料,因为每分子FeS2能够与四个Li+结合(

)可实现894 mAh g−1的高理论容量 [7]。不幸的是,低电导率和较大的体积变化(255%)会使活性材料与集流体之间容易发生相互电接触而被破坏,导致差的循环性能,从而阻碍了其应用于锂离子电池(LIBs)电极材料 [8]。为了克服这些棘手的问题,有效的策略是精心设计纳米结构电极(纳米线 [9] [10],纳米立方块 [11] [12],纳米片 [13] 等)或者制备复合材料。例如,Zhang等人 [14] 通过简单的固态反应制备了多孔FeS2/C复合材料。Wen等 [15] 通过一锅水热法合成了固定在还原氧化石墨烯上的FeS2立方体,表现出了优异的库仑效率。尽管已经研究了具有各种形态和纳米复合材料的FeS2来改善锂离子电池的电化学性能,但是在常规制备电极的过程中,粘合剂和导电剂会导致整体的比容量降低。因此,我们有必要将高容量的FeS2与不含聚合物粘合剂和导体的骨架相连接,制备出的材料既可以当做电极也同时起到了集流体的作用 [16]。

在本文中,我们报告了一种利用简便的水热反应和退火处理的合成方法,该方法将FeS2纳米颗粒负载到碳布基底(CC)上直接作为锂离子电池负极材料,没有引入任何添加剂。获得的材料具有以下优点:1) 直接在集流体上生长纳米材料作为电极材料可以省去涂层操作过程,减少繁琐的工艺步骤;2) 纳米材料直接负载在碳布上可以有效地缓解纳米材料在充/放电过程导致的体积膨胀问题 [15] [17];3) 碳布本身具有高导电性和出色的柔韧性,可以加速离子和电子的传输,缩短传输距离,并且碳布自身能够提供一定的容量有利于提高整个电池的能量密度 [18] [19]。因此,制备出的FeS2/CC纳米颗粒作为锂离子电池负极材料表现出较高可逆容量,优异的倍率能力和出色的循环稳定性。

2. 实验步骤

所有分析纯化学药品和试剂均可直接使用,无需进一步提炼纯化。碳布(WOS 1002 PHYCHEMi Co. Ltd.,中国,12.5 mg/cm2,深度0.36 mm)在使用前需进行预处理,方法是将碳布在浓硝酸中浸泡2 h以除去杂质,然后用丙酮去除表面有机物,最后用去离子水和乙醇洗涤多次后烘干。

2.1. FeOOH/CC纳米棒前驱体的合成

我们根据Meng等 [20] 的实验方法进行改进,采用水热法实现了FeOOH纳米棒在碳布衬底上的生长。实验方法是:将0.9732 g无水FeCl3通过磁力搅拌溶解于30 mL去离子水中形成黄棕色透明溶液,然后将1 mL SDS水溶液(1 g L−1)连续滴加到上述溶液中,超声处理30 min。然后,将溶液转移到40 mL衬有特氟龙的不锈钢高压釜中,之后将预先准备好的1 × 8 cm2碳布悬浮在溶液中,再将密封的高压釜在100℃的恒温箱中保温12 h。最后将所得的FeOOH/CC用水和乙醇超声洗涤几次,然后在60 ℃的真空烘箱中干燥过夜。

2.2. FeS2/CC复合纳米颗粒的合成

合成FeS2/CC样品的实验步骤:取定量硫脲粉末置于管式炉的上游,FeOOH/CC置于管式炉下游,两者间间隔大约1 cm。以2℃/min的升温速率加热至300℃,并且以Ar作为保护气体保温2 h。管式炉按程序冷却至环境温度后得到最终的FeS2/CC电极,其活性物质的负载量约为1.6 mg cm−2。

2.3. 结构表征

合成后的FeS2/CC纳米颗粒的形貌和微观结构通过扫描电子显微镜(SEM, FEI Helios Nanolab 600i)和透射电子显微镜(TEM,FEI Tecnai G2 F20)来表征;材料的结构物相通过Cu Kα辐射的X射线衍射粉末仪(XRD, Rigaku D/max 2500)来表征。

2.4. 电化学性能测量

FeS2/CC纳米纳米颗粒直接用作工作电极,锂金属箔片作为对电极和参比电极,溶解有1 M LiPF6的碳酸乙烯酯(EC),碳酸二乙酯(DMC)和碳酸甲乙酯(EMC)的混合物(1:1:1,其中添加了10 vol.%的碳酸氟代亚乙酯(FEC)作为添加剂)作为电解质在充满氩气的手套箱中组装成纽扣电池(CR 2025)。恒电流充/放电循环在室温下用LAND-CT2001A电池测试系统在0.01至3.00 V电压范围内进行测试。循环伏安法(CV)和电化学阻抗谱(EIS)在电化学工作站(Gammary)上进行。CV测试在0.01至3.00 V(vs. Li+/Li)的电势范围内进行,扫描速率为0.1 mVs−1,EIS测试是在0.01 Hz至100 KHz的频率范围和5 mV的振幅下完成的。

3. 结果与讨论

3.1. 物相组分

为了检测所合成样品的物相组成,我们分别对纯碳布、FeOOH/CC前驱体以及FeS2/CC进行了XRD测试,如图1所示。从图1(a)可以看出,纯碳布的XRD衍射峰会有三个峰包出现,没有出现强度高且尖锐的峰,这与之前的文献报道是一致的。从图1(b)中可以看出,相对于纯碳布,FeOOH/CC的XRD图中出现了很多细小的衍射峰,并且这些衍射峰能够完全与正方晶系的FeOOH相对应(PDF# 75-1594)。没有其他杂峰出现,这说明了纯相的FeOOH成功附着在了碳布上。经过低温硫化处理后的XRD图谱如图1(c)所示,图中细小的衍射峰都能成功与立方晶系的FeS2对应(PDF#71-2219),同样没有其他杂峰出现,这说明通过硫化过程,我们成功将FeOOH完全转化成为了纯相的FeS2,并且FeS2能够与碳布紧密结合。

Figure 1. XRD patterns of pure carbon cloth, FeOOH/CC precursor and FeS2/CC

图1. 纯碳布、FeOOH/CC前驱体以及FeS2/CC的XRD图谱

3.2. 微观形貌

通过扫描电子显微镜,我们对所合成的样品进行表面微观形貌的观察。图2是纯碳布的微观形貌被展现在不同扫描倍率的SEM图中。一根根纵横交错的碳纤维相互交织成为整块碳布,并且每一根碳纤维表面都是光滑的,没有杂质生长,说明经过仔细地清洗后已经除尽了碳布上原有的无机以及有机的杂质。

Figure 2. SEM images of pure carbon cloth: (a) 150×; (b) 1500×

图2. 纯碳布的SEM图:(a) 150×;(b) 1500×

FeOOH/CC的微观形貌被展现在图3的不同扫描倍率SEM图中。从图3(a),图3(b)的低倍率的扫描图中可以看出,相较于纯碳布光滑的碳纤维,FeOOH/CC中每根碳纤维表面上都长满了细小的颗粒,结合XRD测试可以得出,FeOOH均匀地生长在几乎每根碳纤维上且没有发生颗粒的聚合。进一步增大扫描倍率,如图3(c),图3(d)所示,可以看出,细小颗粒呈现纳米棒的形状,这些纳米棒散乱地分布在碳纤维上。我们也研究了在不添加碳布的条件下水热生成FeOOH的形貌,如图4所示,从图中可以明显观察到所合成的FeOOH呈现纳米棒状,所以碳布不会影响到到FeOOH的微观形貌。通过低温硫化过程之后,FeS2/CC不同扫描倍率下的SEM图如图5所示。从低倍率的扫描图中(图5(a),图5(b))就能清晰地看出FeS2/CC与FeOOH/CC明显的区别,FeS2/CC中FeS2呈现球形的小颗粒。进一步放大扫描倍率,如图5(c),图5(d),可以看出,经硫化过程后,FeS2的形貌发生的巨大的变化,不再呈现棒状,而变成了球形的颗粒。形貌发生巨大变化的可能因为FeOOH与FeS2有着不同的晶型,四方晶系的FeOOH变成立方晶系的FeS2必然会导致晶体的重组,所以造成了微观形貌的巨大变化。

Figure 3. SEM images of FeOOH/CC: (a) 2000×; (b) 10,000×; (c) 50,000×; (d) 80,000×

图3. FeOOH/CC的SEM图:(a) 2000×;(b) 10,000×;(c) 50,000×;(d) 80,000×

Figure 4. SEM images of FeOOH without carbon cloth; (a) 50,000 ×;(b) 100,000×

图4. 没有碳布条件下合成的FeOOH的SEM图:(a) 50,000 ×;(b) 100,000×

Figure 5. SEM images of FeS2/CC: (a) 5000×; (b) 10,000×; (c) 40,000×; (d) 80,000×

图5. FeS2/CC的SEM图:(a) 5000×;(b) 10,000×;(c) 40,000×;(d) 80,000×

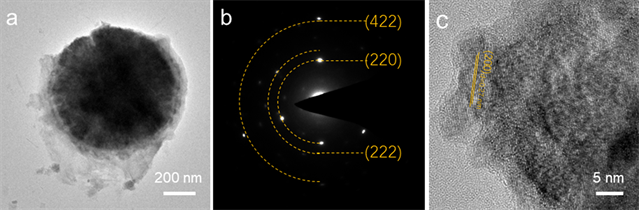

将附着在碳布上的FeS2超声下来制备成透射样品进行透射电镜的测试,如图6所示。FeS2纳米颗粒的TEM图如图6(a)所示,从图中可以看出,FeS2纳米颗粒直径大约为800 nm左右,呈现实心的结构且没有孔洞存在。图6(b)是其电子衍射图(SAED),图中的三个圆环证实了FeS2的多晶特性,并且三个明显的圆环对应于立方晶系FeS2的(220),(222)以及(422)晶面。图6(c)是FeS2纳米颗粒的高分辨透射电镜图(HRTEM),从图中可以看出该区域有着大多数方向一致且明显的晶格条纹,测量其晶面间距d = 0.27 nm,说明该区域的晶格条纹对应于立方晶系FeS2的(200)晶面。清晰的晶格条纹表明合成的FeS2具有高的结晶度,这与XRD的测试结果一致,并且电子衍射环与晶格条纹能够与立方晶系的FeS2相对应也侧面验证了XRD的结论。为了探索FeS2纳米颗粒中Fe与S元素的分布情况,我们对其进行元素分布分析,如图7所示。从图中可以看出,不管是Fe元素还是S元素都均匀地分布在纳米颗粒中,这也证实了纳米颗粒是由FeS2构成。

Figure 6. (a) TEM (b) SAED and (c) HRTEM images of FeS2/CC

图6. FeS2/CC的(a) TEM图;(b) SAED图;(c) HRTEM图

Figure 7. (a) HADDF image of FeS2/CC, the elemental distribution of (b) Fe and (c) S in the FeS2/CC

图7. FeS2/CC的(a) HADDF图以及(b) Fe (c) S的元素分布图

3.3. 电化学性能

FeS2/CC作为电极材料的电化学反应机理通过CV曲线来研究,如图8(a)所示。在第一圈阴极扫描中,在电压为0.86 V和1.32 V时出现两个还原峰,而在第一圈的阳极扫描中,在1.89 V和2.49 V处也出现了两个还原峰。这些峰归因于以下的反应方程式 [15] [21]:

(1)

(2)

(3)

而在0.86 V的还原峰是因为SEI膜的形成,在随后的CV曲线中,这个还原峰向右偏移至0.97 V并且峰强度降低。在第一圈扫描之后,还原峰以及氧化峰都向右略微偏移。第二三圈的CV重合度较高意味着FeS2/CC具有较高的可逆性。值得注意的是,在所有的CV曲线中,在0 V的电压附近均出现极强的氧化还原峰,这是由作为主体材料的碳布所产生的。FeS2/CC电极材料的动力学通过交流阻抗测试来分析,如图8(b)。将FeS2/CC电极材料组装成半电池并静置10 h使电解液充分扩散至与电极材料相接触以减小测试误差,在进行循环之前以及在循环100圈之后测量其交流阻抗。从图中可以看出,循环之前的电极与电解液界面处的电荷转移阻抗明显大于在循环100圈之后,这是因为充放电循环是一个动态激活的过程,电解液在循环中完全浸润电极材料,使得电极材料表面形成了稳定的SEI膜,而SEI膜的出现大大降低了电极材料的电荷转移电阻。

Figure 8. (a) CV curves (b) EIS of FeS2/CC electrode materials

图8. FeS2/CC电极材料的(a) CV曲线图(b) EIS图

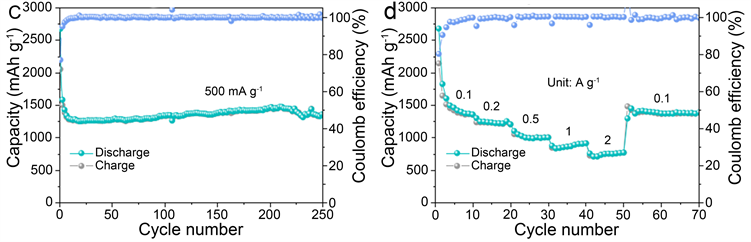

FeS2/CC电极材料所具有的电化学性能如图9所示。其中图9(a)是纯碳布在100 mA g−1的电流密度下的循环性能(400圈循环后维持着65 mAh g−1的放电容量),这说明纯碳布仅会提供很低的容量,并且稳定性不是特别差。而在FeS2附着在碳布上形成FeS2/CC电极材料后,如图9(b)~(d)所示,在200 mA g−1下循环100圈后仍然可以维持着1376.5 mAh g−1的放电容量,其容量滞留率为71%,且具有较高的首圈库伦效率72%。在较大电流密度500 mA g−1下循环250圈后,其放电容量为1345.5 mAh g−1,这说明了FeS2/CC电极材料具有优异的电化学性能。我们施加不同电流来研究其倍率性能,每个电流密度下循环10圈,在0.1 A g−1时放电容量为1383.7 mAh g−1,在0.2 A g−1时放电容量为1228.0 mAh g−1,在0.5 A g−1时放电容量为993.0 mAh g−1,而在大电流密度的1 A g−1时放电容量为866.4 mAh g−1,2 A g−1时放电容量750.6 mAh g−1。

Figure 9. Electrochemical cycling performances of (a) Pure carbon cloth at 100 mA g−1, FeS2/CC at; (b) 200 mA g−1; (c) 500 mA g−1 with different current densities; (d) Rate performances of FeS2/CC electrode materials

图9. (a) 纯碳布在100 mA g−1的电化学循环性能;FeS2/CC电极材料在不同电流密度下的电化学循环性能;(b) 200 mA g−1;(c) 500 mA g−1;(d) FeS2/CC电极材料的倍率性能

4. 结论

本文通过简单的水热方法以及硫化的方法,成功合成了FeS2/CC纳米颗粒电极,我们利用XRD衍射,扫描电子显微镜以及透射电子显微镜对其物相组成、微观结构及元素分布等特征进行表征并深入分析。此外,研究了其作为锂离子电池负极时多个电流密度下的循环稳定性以及倍率性能,利用其CV曲线分析了循环过程中发生的转化反应,利用其EIS分析了其反应动力学。根据测试结果以及分析我们得出结论:利用FeOOH直接生长在碳布上获得前驱体,经过简单的低温硫化过程后得到FeS2/CC纳米颗粒电极,FeS2能够与碳布紧密结合,在充/放电过程中,由于作为主体材料的碳布提供给了FeS2足够大的体积膨胀的缓冲空间并且缩短了电子离子的传输途径,有效地增强了FeS2的电化学循环性能,所以FeS2/CC在200 mA g−1的电流密度下循环100圈之后其仍然维持着1376.5 mAh g−1的放电容量,在500 mA g−1的电流密度下循环250圈后维持着1345.5 mAh g−1的放电容量,并且还具有优异的倍率容量,在2 A g−1的电流密度下其放电容量维持在750.6 mAh g−1。虽然FeS2/CC电极拥有良好的电化学性能,然而因为FeS2/CC电极无法大规模的生产;在制备过程中需要对硫化的尾气进行处理以及固有的较高的电压平台导致耗能高等导致其实际的应用仍然被限制。

基金项目

国家自然科学基金资助项目(51874357)。