1. 引言

随着人类对环境的破坏力越来越大,生态安全越来越成为评估经济可持续发展的指标。当前研究生态安全主要从土壤重金属、面源、森林的角度去评估 [1] [2] [3] [4] [5]。生态安全评价都是以生态足迹模型以及改进型生态足迹模型 [6] - [12] 为基础,RS和GIS [13] 等技术为辅助去定量研究。由于该方法操作简单,普适性强等优点,自提出以来,广受环境科学、生态学等领域学者的关注 [14] [15] [16],并迅速成为生态安全评估的重要方法。在研究内容上,国内学者主要以区域生态安全 [17]、空间格局 [18]、城市群 [19] [20] [21] 等视觉为主,国外学者则主要侧重于结合土壤覆盖变化、对生态安全进行研究 [22]。近年来,国内外学者针对生态安全方面的研究有了较大的进展。李莉鸿 [23] 等通过构建“压力–状态–响应”(PSR)耕地生态安全评价模型对山东省耕地生态安全进行了评价,结果表明耕地生态健康逐步改善,但是,耕地生态安全在人口的增加、工业化迅速发展两个方面仍然存在一定的风险。运用状态空间模型,郑媛媛 [24] 等探讨了江西省鄱阳县耕地生态安全状况。基于景观结构和空间统计学,袁媛 [25] 等运用经Zhou K [26]、赵筱青 [27] 等学者完善的景观生态安全评价模型对南昌市景观生态安全进行评价。Rasul [28] 等从经济、环境两个方面构建评价指标体系,对孟加拉国的耕地健康状况进行分析。Shirley [29] 和Narain [30] 等分别研究分析了社区的水环境安全状况和南亚地区城市化与水环境生态安全的作用关系。

“生态足迹”是由加拿大学者William E. Rees与Mathis Wackernagel所提出的概念,也称“生态占用” [31]。生态足迹是定量划分强可持续性、弱可持续性和不可持续性发展的方法,将地区的资源、能源消费以及生态承载力进行对比,以此来判断该地区的发展是否具有可持续性。生态足迹模型于1992年由学者Rees [32] 提出,随后在1996年由Wackernagel [33] 对模型进行完善,该模型计算简单,结果形象明了,并且具有较强的适用性。随着经济的不断发展、人口的不断增加,使得赣州市生态压力不断增加。该市人均生态足迹动态趋势如何?该市生态赤字如何变化?该市生态情况表现如何?这些问题均需解决。因此,本文应用生态足迹模型的计算方法,计算出赣州市2012~2016年间生态足迹动态发展趋势,以期为赣州市经济规划管理提供科学依据。

2. 研究区概况

赣州市位于江西省南部,是江西省面积最大、人口最多的地级市 [34],见图1。赣州市年降水量丰富,并且有丰富的动植物资源和矿产资源。“赣”字是江西省的简称,赣州环境优美,生态建设优良,是一座适宜居住的城市,它的经纬位置为北纬24˚29'~27˚09'、东经113˚54'~116˚38'之间。赣州市山林众多,占地面积为8620平方千米,著名的有三清山、齐云山、武当山、五指山等。赣州市以丘陵地貌为主,丘陵的占地面积为24,053平方千米。近年来,赣州市大力推进经济建设,经济实力不断增强,为赣州市的进一步发展奠定了坚实的基础。据数据显示,赣州市人口在逐年增加,截止2015年赣州市人口数增加至854.74万人。经济的发展以及人口的增加使得赣州市生态压力不断增加。

Figure 1. Administrative divisions of Ganzhou, Jiangxi Province

图1. 江西省赣州市行政区划图

3. 生态足迹模型分析

3.1. 生态足迹模型计算方法

生态足迹的计算公式 [10] 为:

. (1)

式中:EF为总的生态足迹(hm2);N为总人口;

为人均生态足迹(hm2);

为第i种人均交易商品折算的生物生产面积(hm2);

为均衡因子;

为第i种商品的人均消费量(kg);

为第i种消费品的全球平均生产能力(kg/hm2);i为消费商品和投入类型。

3.2. 生态承载力计算方法

. (2)

式中:EC为总的生态承载力(hm2);

为人均生态承载力(hm2);

为实际人均占有的第j类生物生产性土地面积(hm2);

为均衡因子;

为产量因子。

3.3. 均衡因子与产量因子的取值

本文均衡因子的取值是根据Wackernagel M等进行中国生态足迹计算时的取值 [13],所取产量因子的值是采用的中国平均值,见表1。

Table 1. Equilibrium factors and yield factors corresponding to each ecologically productive land

表1. 各生态生产性土地对应的均衡因子和产量因子

3.4. 生态压力指数计算方法

(3)

式中:

为生态压力指数;

为人均生态足迹;

为人均生态承载力(hm2)。

3.5. 生态压力等级划分标准

Table 2. Ecological pressure index classification criteria

表2. 生态压力指数等级划分标准

4. 赣州市生态足迹的计算

4.1. 2012~2016年赣州市生态足迹计算

4.1.1. 2016年赣州市生态足迹计算

1) 能源资源人均生态足迹计算

根据《江西省统计年鉴》的相关数据,以及赣州市2016年人口数858.87万人,可知2016年赣州市主要能源的消费量,从而计算出各种能源的人均生态足迹,见表3。

Table 3. Per capita ecological footprint of energy resources in Ganzhou (2016)

表3. 赣州市能源资源人均生态足迹(2016)

注:*单位为万KW∙H。

2) 生物资源人均生态足迹计算

根据《江西省统计年鉴》的相关数据,以及赣州市2016年人口数858.87万人,以及全球平均产量,可知2016年赣州市主要生物资源的消费量,从而计算出各种生物资源的人均生态足迹(表4)和人均生态足迹汇总(表5和表6)。

Table 4. Per capita ecological footprint of biological resources in Ganzhou (2016)

表4. 赣州市生物资源人均生态足迹(2016)

3) 人均生态足迹汇总

Table 5. Summary of Ganzhou’s per capita ecological footprint (2016)

表5. 赣州市人均生态足迹汇总(2016)

4.1.2. 赣州市2012~2016年人均生态足迹汇总

Table 6. Summary of Ganzhou’s per capita ecological footprint from 2012 to 2016

表6. 2012~2016年赣州市人均生态足迹汇总

4.2. 2012~2016年赣州市生态承载力计算

依据江西省各年的统计年鉴相关数据,找出赣州市各年化石能源地、可耕地、牧草地、水域、林地、建设用地的总面积,并依据当年赣州市总人口数把人均面积计算出来。最后用人均面积乘以均衡因子和产出因子就得到赣州市各年的人均生态承载力。

4.2.1. 2016年赣州市生态承载力计算

依据江西省2016年的统计年鉴数据和生态承载力计算方法,把赣州市2016年的人均生态承载力计算出来,见表7。最后减去12%的生态承载力面积,此面积被用于保护生物多样性,即可得到人均可利用的生态承载力面积,见表8。

Table 7. Summary of Ganzhou’s per capita ecological carrying capacity (2016)

表7. 赣州市人均生态承载力汇总(2016)

4.2.2. 2012~2016年赣州市各年人均生态承载力

Table 8. Per capita ecological carrying capacity of Ganzhou City from 2012 to 2016

表8. 2012~2016年赣州市人均生态承载力汇总

5. 赣州市生态足迹分析

5.1. 赣州市生态足迹与生态承载力分析

5.1.1. 赣州市人均生态足迹分析

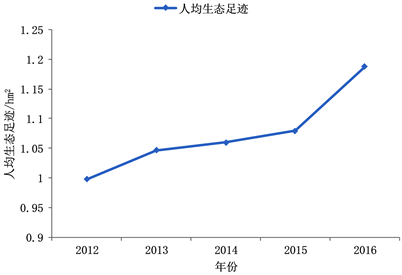

依据上述表格中的计算数据,将赣州市2012~2016年的人均生态足迹做成图表,如图2。

Figure 2. Changes in ecological footprint of Ganzhou City from 2012 to 2016

图2. 2012~2016年赣州市生态足迹变化

从图2可以看出2012~2016年间赣州市人均生态足迹在不断上升,从2012年到2016年的增长幅度为19.16%,年均增长幅度为3.83%。

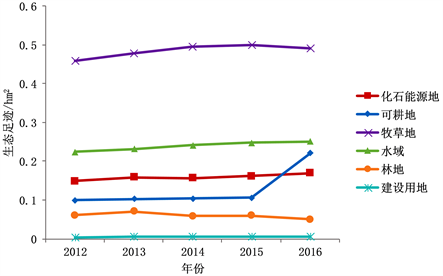

通过图3可知,在生态足迹中,牧草地和水域所占的比例较大,化石能源地也占一部分比例,可耕地、林地和建设用地所占的比例较小。说明赣州市的主要消费品为肉类、鱼类和蔬菜等,因为赣州市处于南方,气温较高,所以用电量比较小,从而建设用地比较少。

Figure 3. Changes in the ecological footprint of Ganzhou

图3. 赣州市生态足迹构成变化

造成生态足迹增加的原因是多方面的,主要的原因有:

1) 人民生活水平的提高:由于人民生活水平的不断提高,人们对肉类、蔬菜、鱼类等的需求量增多,增加了对肉类等食品的消费。

2) 人口数量增加:人口数量越多会导致生态足迹越来越大,对自然资源的利用增加,加大生态压力。

3) 城镇化水平的提高:赣州市的城镇化水平被赣州市的经济水平带动提高,从而导致人们对蔬菜等的消费量有所增加,也增加了能源消费量。

5.1.2. 赣州市人均生态承载力分析

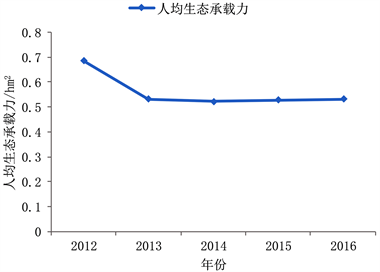

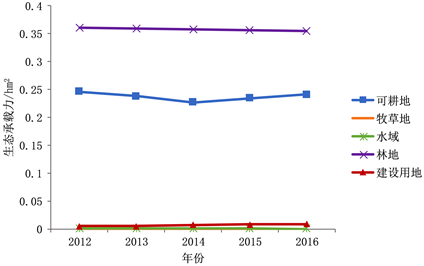

根据计算结果,将赣州市2012~2016年的人均生态承载力整理成图4。

Figure 4. Changes in per capita ecological carrying capacity of Ganzhou City from 2012 to 2016

图4. 2012~2016年赣州市人均生态承载力变化

分析图4可以看出在总体上,2012~2016年赣州市的生态承载力是在下降的,从2012年到2016年,生态承载力减少了0.1533 hm2,降幅为22.37%,年均下降4.47%。城镇化水平的提高和人们较薄弱的环境保护的意识,都会使生态承载力越来越小。

通过图5可以看出所占生态承载力的比例较大的是林地和可耕地,所占的比例较小的是建设用地、水域和牧草地。

Figure 5. Composition of ecological carrying capacity

图5. 生态承载力构成

造成赣州市生态承载力下降的主要原因有:

1) 人口的增多:人口数量越多会导致生态承载力越来越小。赣州市的人口数量在不断增加,为了适应经济的发展,越来越多的森林被砍伐,越来越多的水域和草地被过度利用。

2) 城镇化:赣州市的城镇化进程在不断加快,问题随之产生。城市建设用地占用的耕地越来越多,并且由于人们对环境保护的认识还不够深刻,导致水域、林地和草地等受到破坏,面积不断减少。

5.2. 赣州市生态赤字/盈余分析

5.2.1. 赣州市生态赤字变化

根据整理的赣州市生态足迹和生态承载力结果,计算出生态赤字,见表9。

Table 9. Ecological deficit of Ganzhou City from 2012 to 2016

表9. 2012~2016年赣州市生态赤字

通过表9和图6可以看出,赣州市的生态足迹一直是赤字状态,生态赤字从2012年到2016年增加了0.3436 hm2,增长幅度为110.13%,年均增加22.03%。

5.2.2. 生态赤字构成分析

根据整理的赣州市生态足迹和生态承载力的结果,不同的生物生产性土地的人均生态赤字可以被计算出来,见表10。

Table 10. Per capita ecological deficits of various types of land in Ganzhou from 2012 to 2016

表10. 2012~2016年赣州市各类土地人均生态赤字

Figure 7. Ecological deficit composition

图7. 生态赤字构成

通过分析表10和图7可以得出:

化石能源地、牧草地和水域的生态足迹是处于生态赤字状态的,并且其生态赤字越来越大。由于蛋类和肉类等被人们大量消费,牧草地被使用的频率越来越高,使得其生态赤字越来越大。水域的生态赤字也越来越大,其原因是人们消费的鱼类等水产品越来越多。随着赣州市经济发展越来越快,能源也在不断地被消费,造成化石能源地的人均生态赤字也不断地增长。

可耕地、林地和建设用地则表现为生态盈余。退耕还林政策增加了林地的生态承载力,使林地处于生态盈余状态。建设用地的人均生态盈余大体处于下降的状态,说明这几年赣州市的建设用地没有得到科学合理的利用。

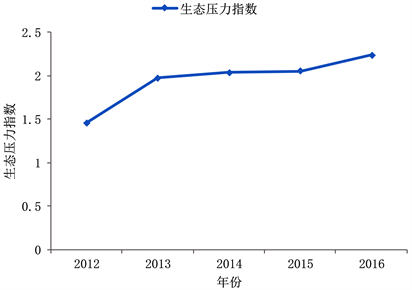

5.3. 赣州市生态安全演变

根据整理的赣州市2012~2016年生态足迹的计算结果,并结合生态压力的计算公式和生态压力等级划分标准,见表2,将赣州市2012~2016年的生态压力指数计算出来,见表11。

Table 11. Characteristic status of ecological stress index in Ganzhou City from 2012 to 2016

表11. 2012~2016年赣州市生态压力指数表征状态

Figure 8. Evolution of ecological stress index

图8. 生态压力指数演变

通过观察分析表11和图8可以得出,赣州市的生态压力指数是在不断上升的,由2012年到2016年增加了0.7772,增幅为53.41%,年均增长10.68%。赣州市2012年的生态处于较不安全状态,到了2014~2016年生态则表现为极不安全状态,安全等级由第4级上升为第6级,表明2012~2016年赣州市的生态压力在不断地增加。

6. 结论与建议

本文使用江西省2012~2016年数据计算得出生态安全评价,得出以下四个结论:1) 赣州市的人均生态足迹越来越大,从2012年到2016年的增幅为19.16%,年均增幅为3.83%,其中牧草地和水域所占比例较大,可耕地、林地和建设用地所占的比例较小。2012~2016年赣州市的生态承载力大致是在不断减小的,从2012年到2016年减少了0.1533 hm2,降幅为22.37%,年均下降4.47%,其中林地和可耕地所占生态承载力的比例较大,建设用地、水域和牧草地所占的比例较小。2) 赣州市的生态赤字从2012年开始一直处于赤字状态,其生态赤字从2012年到2016年增加了0.3436 hm2,增幅为110.13%,年均增加22.03%。3) 赣州市的生态压力指数越来越大,从2012到2016年增加了0.7772,增长幅度为53.41%,年均增长幅度10.68%。赣州市2012年的生态情况表现为较不安全,之后其生态情况更是表现为极不安全,安全等级从第4级直接上升为第6级,表明2012~2016年赣州市的生态压力在不断地增加。4) 各种生态安全问题存在于赣州市化石能源地、可耕地、牧草地、水域、林地、建设用地方面,其原因有赣州市的经济发展和城镇化进程的不断加快,以及赣州市人口数量的不断增长。

针对以上问题,提出以下展望。1) 在能源使用过程中提高技术含量,从而提高能源的利用率,避免能源的大量浪费。使能源结构更加合理化,进一步促进赣州市的经济社会发展。2) 减少农药、化肥等的使用量,或者施用改良过的残留性低的农药、化肥等,以此减少对农业耕地的污染,并且增加耕地的产出率。避免对耕地的过度使用,保证可耕地生物土壤肥力。3) 在牧草地的承载力范围内适度放牧,避免草地退化和草地面积的减少。加大对赣州市牧草地的保护力度,增加在牧草地保护上的投入。4) 适度利用水资源,加大对水资源保护和治理方面的资金投入,并在水污染方面加大管理力度。5) 限制对林地的采伐,避免过度采伐削弱林地的防护功能和生态调节。调整赣州市林地结构,提高林分质量,增加可供用于生物生产性的林地。6) 限制建设用地的扩张,避免因城镇化而盲目扩张建设用地。对赣州市的建设用地进行合理规划,提高集约利用度,减小赣州市土地资源压力。

基金项目

国家自然科学基金青年项目(41601600)。

NOTES

*通讯作者。