1. 引言

1.1. 研究背景

现如今,人们可以很明显的感受到夏季越来越热,入夏的时间也在提前,有些人认为导致全球气温升高的原因是汽车尾气的排放、工业化进程中的废气、化石燃料的燃烧等让空气中二氧化碳、甲烷等温室气体的浓度逐渐增加,造成全球气温升高。然而也有学者认为,人类的活动也会对全球气候变暖有一定的影响,比如人口急剧增加、人类开疆拓土砍伐森林,加速全球变暖的进程 [1]。

在“温室效应”加剧和全球变暖的大趋势之下,发生了越来越多的极端天气事件,这些极端天气事件往往会造成各种气象灾害,给百姓生活的带来不好的影响,高温热浪就是世界范围内频繁发生的极端天气事件之一。高温热浪给我国多地带来的持续性高温炎热天气,会引起人体出现多种不适症状,导致中暑、呼吸道感染、抑郁等疾病甚至可能导致心脏病发作造成死亡 [2],对居民特别是老年人和小孩子的身体健康以及户外作业的高温工作人员的生命安全造成威胁,高温热浪也会给人们的出行、工作和日常生活带来不便,影响我国国民经济的发展 [3],在一定程度上阻碍了全球的发展进步,研究高温热浪的变化规律,进而对未来发生的高温热浪事件进行预估,对减少高温热浪带来的气象灾害具有较为重要的意义。

1.2. 研究现状

由于高温热浪所带来危害的严重性,已引起了许多国家的有关部门和科学界的普遍关注。不同国家和地区所处环境不同、气候条件不同,因此,每个国家和地区对高温天气的定义也不太一样,结合我国地形气候等多种因素,我国将高温天气定义为当日最高气温达到或者是超过35摄氏度,把连续数天(通常指三天以上)达到高温的天气过程称为高温热浪,或者是叫做高温酷暑天气。不同的国家和地区根据不同的研究方法,对高温天气过程展开研究 [4]。

我国的高温次数从上个世纪60年代到现在,在不断地波动中有逐渐增多的趋势。西南地区尤其是四川和重庆地区是高温热浪的大值区,高温热浪对当地的经济发展带来了巨大的冲击 [5]。西南地区气温从二十世纪八十年代中期以来都是呈增长的趋势,在二十世纪末达到50年以来的最高值 [6],马振锋等的研究指出在四川盆地年平均气温和贵州省东部的丘陵地区一样存在着一个以7~8年为周期的约二十年的年代际振荡 [7];周长春等通过研究100 hPa平均高度场上南亚高压的位置变化和700 hPa相对湿度场以及850 hPa温度场等,分析了持续性高温天气出现时不同高度场的要素变化,研究表明,南亚高压中心位置东移以及西太平洋副热带高压的西伸北抬与高温热浪的发生有一定相关性 [8],由此,我们可以知道通过分析不同高度场的要素变化,对研究高温热浪发生有一定意义。研究表明,高温天气过程发生时,高空一般会出现高压环流系统,大多处于暖脊位置,受暖中心控制 [9] [10],而西南地区地处青藏高原的东部,受西太平洋副热带高和南亚高压等大气环流系统共同影响 [11] [12]。西南地区长期受到高压的控制;当南亚高压和西太副高位置接近重叠时,一直维持着这种异常的环流形势,会造成我国西南地区气温较高 [13],致使西南地区成为我国夏季高温热浪发生频率最高的区域之一 [4] [14] [15] [16]。杨秋明的研究指出长江下游夏季气温具有低频振荡周期,且30~80 d振荡强度的年际变化与夏季高温天气发生的日数呈正相关 [17]。至今,国内已有许多关于高温热浪的研究,但是对于西南区域基于低频特征信号的高温热浪特征分析还很少,因此本文将重点研究西南地区低频信号与高温热浪之间的关系。

1.3. 研究意义

西南地区地处我国的西南部,是连接西部与东部的枢纽,人口数量大,西南地区的经济发展对我国西部的经济发展有极大地促进作用,而高温热浪带来的酷暑天气,极大的影响西南地区的人们正常生活,对经济发展有所阻碍。所以,研究西南地区夏季高温天气过程的低频振荡周期,找到其低频变化特征,并通过10到30天的延伸期天气预报对西南地区的高温热浪天气过程进行预测,给有关部门提前做好应对热浪的准备争取了时间,能够有效减少高温热浪天气带来的灾害性事件,将对我国西南地区的防灾减灾工作、社会和经济的发展有很大的意义 [18] [19] [20]。

2. 研究方法

2.1. 研究区概况

本文选取了四川省、重庆市,云南省以及广西省西北部地区作为研究区域(98˚E~109˚E,22˚N~33˚N)。西南地区大部分地区地处亚热带,拥有亚热带季风气候和高原高山气候和热带季风气候,其中四川盆地西部属于高原高山气候,云南省南部属于热带季风气候。地处西风带的下方,受中高纬度环流、低层流场以及西太平洋副热带高压、副热带西风带环流和大陆副热带高压的影响,除四川省西北部为半湿润区外,其余地区全部都为湿润区,水汽条件充足,年降水量丰富。但由于受西太平洋副热带高和南亚高压等大气环流系统共同影响,西太平洋副热带高压的强度变强时,南亚高压和西太平洋副热带高压位置接近重叠,会造成我国西南地区气温较高,多为晴朗天气,水汽条件较差,降雨量很少,持续干旱,致使西南地区夏季高温热浪的发生 [13]。

2.2. 资料概况

对于西南地区高温热浪的分析,我们主要选取了西南地区从1979年~2015年总计37年的气温变化特征进行分析,数据是基于中国气象局国家气象信息中心提供的格点化观测数据集CN05.1 [21] [22],经纬度分辨率为0.25˚ × 0.25˚,其中选取西南区域包括四川、重庆、云南、贵州以及广西西部地区6月~8月的逐日最高气温的格点数据,所研究区域的经度范围为:98˚E~109˚E,纬度范围为:22˚N~33˚N,通过对原始的数据集的处理,进行了质量的控制和检验,剔除掉了一些缺测、漏测或者是异常的数据,以此来确保所使用的数据的完整性和可靠性。

2.3. 方法

由于我们选取的西南地区气候态偏低,使用高温天气(≥35℃)的定义会存在一定的误差。所以,首先我们需要定义一个高温及高温热浪的相对阈值。考虑到年循环,我们可以知道阈值并不是固定不变的,考虑到局地气候特性,要得到相对阈值,我们所采取的具体做法是,针对6~8月里的每一天,进行−5~5天窗口滑动,比如对于7月1日,这一天的阈值为我们所选取的年份中,7月1日本身及其前5天与后5天(即:6月26日至7月6日),我们统计的数据有37年,样本数即为37 × 11 = 407天,用这407天的气温从高到低排序后,取90百分位,作为7月1日的高温阈值,相当于6~8月共92天里,有92个阈值;在此基础,就得到了每一天的阈值,然后我们对高温天气过程的进行定义,当满足持续至少3天达到90分位阈值才定义为一次高温热浪过程。在数据处理上,我们采取谱分析方法和lanczos滤波器对低频信号进行提取 [23],并利用公式(1)对谱资料进行平滑处理:

。 (1)

3. 研究结果

3.1. 西南区域夏季最高气温的低频振荡周期

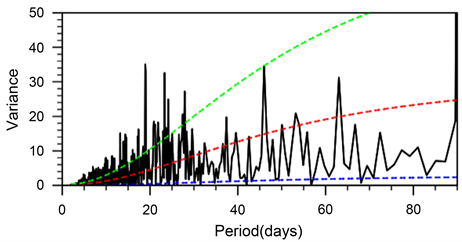

我们从图1可以看出,西南区域日最高气温的变化,跟10~30 d和30~80 d的季节内振荡有密切的联系。如图1所示,我们先通过逐日最高气温的格点数据,求得西南地区的区域平均,再通过谱分析,得到37年间西南区域夏季(6~8月)日最高气温的谱分析图。红色的线为95%显著性水平的红噪声谱,当黑线(输入谱)高于红线,表示对应周期信号显著,从图中可以看出,西南地区6~8月逐日最高气温变化通过了显著性检验的周期为10~30 d、30~80 d。两个周期相比较而言,10~30 d的低频振荡在整个37年中较为显著。因此,我们可以认为,1979~2015年间,6~8月西南地区逐日最高气温具有显著的周期为10~30 d以及30~80 d的低频振荡特征。

Figure 1. Power spectrum analysis chart of the daily maximum temperature series from June to August in the southwest region from 1979 to 2015

图1. 1979年~2015年间西南区域6~8月的逐日最高气温序列的功率谱分析图

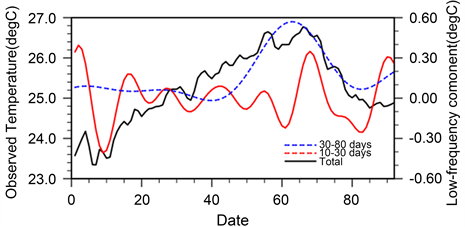

通过6~8月的逐日最高气温功率谱分析图,我们找到低频振荡周期,接下来我们可以进一步利用lanczos滤波器,来提取1979~2015年西南区域6~8月逐日最高气温的10~30 d和30~80 d的低频分量,如图2所示,红色实线是逐日最高气温的10~30 d的低频分量变化,蓝色虚线为逐日最高气温的30~80 d的低频分量变化,黑色实线为多年平均实际日最高气温的变化。从图上可以看出,实际的平均日最高气温四月初有过0.5℃左右小幅度上升,但很快回落,随后一直呈波动上升趋势,在七月下旬到达第一个峰值,七月末到八月初气温有所下降,从八月初到八月上旬呈上升趋势并到达第二个峰值,随后气温逐渐呈波动向下趋势。结合低频分量曲线图来看,10~30 d及30~80 d的低频分量与实际气温变化的趋势有很大的相关性。10~30 d的低频分量对于气温的峰值有较好的反映,比如,七月下旬气温的峰值区和八月上旬到中旬的第二个峰值,相对应的,10~30 d低频分量的曲线也存在这两个峰值,并且位置与实际气温曲线重合度较高;而30~80 d的低频分量曲线的波动程度没有其他两种曲线那么大,总体来看是较为平稳的在七月中旬开始上升,七月末到八月初存在一个峰值,随后逐渐下降,对实际气温变化大体趋势的概括较好,但对时间尺度较小的短时间气温变化趋势没有很好地体现。所以,从贡献上来讲,10~30 d这种相对高频的贡献会对气温影响更大,从气候平均的角度,更低频的信号一般就会表现得影响更大。综上所述,我们可以得到一个结论,在气候平均状况之下,10~30 d的低频变化以及30~80 d的低频变化,能够很好地反映气温的变化过程。

Figure 2. The multi-year average actual daily maximum temperature and low frequency components of 10 - 30 d and 30 - 80 d from June to August in the southwestern region from 1979 to 2015

图2. 1979年~2015年间西南区域6~8月的多年平均实际日最高气温和10~30 d、30~80 d的低频分量

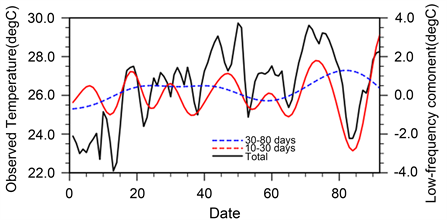

接下来我们从37年间选取高温热浪发生次数较多的一年的进行验证。如图3所示,以2006年为例,提取2006年6~8月逐日最高气温的10~30 d和30~80 d的低频分量,与2006年实际逐日最高气温的变化曲线进行对比,发现低频分量的变化和实际气温的变化趋势大体相同,其中10~30 d的低频分量比30~80 d的低频分量更能反映实际气温曲线,所以,我们将重点对10~30 d的低频分量进行分析。根据实际气温变化曲线来看,气温从七月上旬开始升高,到七月中旬达到最高值,七月中旬期间共有两次气温峰值,之后气温开始有短时间的回落,到七月下旬与八月上旬出现了一次小高峰,持续时间为十天左右,八月上旬到八月中旬的气温升高带来第三次气温持续偏高的天气过程,处于气温较高的持续时间段天数也是为十天左右;通过个例年气温与低频信号的比较,可以看出,10~30 d的低频分量曲线的上什和下降趋势以及波峰、波谷仍然能较好的符合实际气温曲线,对于持续性气温较高的时间段,10~30 d的低频信号显示的时间段也大体接近。无论是多年平均气温还是个例年的区域平均气温,10~30 d的低频分量曲线的变化都能很好的与实际气温曲线的变化相符合,由此我们可以推测,10~30 d的低频分量的变化不仅能够反映出气温的变化情况,对持续性气温偏高的时间段也能有较好地把握。综上所述,我们能够看出,西南地区夏季10~30 d低频信号的预报,对于实际持续性高温过程的预报具有一定的指示意义。

Figure 3. Evolution of the daily maximum temperature and low frequency components of 10 - 30 d and 30 - 80 d from June to August in 2006

图3. 2006年6~8月的逐日最高气温和10~30 d、30~80 d低频分量的演变

3.2. 西南区域夏季高温热浪过程与低频信号的联系

在确定了10~30 d以及30~80 d的低频分量对于实际的持续性高温过程发生时间段有较大的相关性之后,我们进一步研究10~30 d和30~80 d低频信号与高温热浪过程的联系。经过数据处理,我们得到1979年~2015年总共37年间基于阈值识别的不同年份时段的高温热浪过程。根据我们所定义的阈值,我们将选出的发生了高温热浪过程的对应时段用红色进行标记,我们可以发现高温热浪发生的次数在这37年间是呈现逐年上升的趋势,在1997~1988年间共发生了8次高温天气过程,1989~1998年共发生了10次高温天气过程,1999~2008年共发生了20次高温天气过程,2009~2015年共发生了25次高温天气过程;并且,10~30 d以及30~80 d的低频分量的变化趋势依然也能很好的与高温热浪天气过程发生的时间段、次数相对应。具体每一张图而言,我们可以发现气温异常(黑线)是正贡献,异常,就是相对于气候态的距平,称为A’,A’被认为是季节内分量,即90天以下分量,A’ = A’ (<10 d) + A’ (10~30 d) + A’ (30~90 d),表示A’由天气尺度分量、准双周分量以及季节内分量构成,一般把后面两者称为季节内振荡分量。因此,气温呈正异常说明相对于气候态那些时段气温呈现正距平,而这所谓的正异常里,10~30 d与30~80 d的贡献比较显著,具体而言,10~30 d的信号最为显著。

Figure 4. The process of high temperature heat wave in different years based on threshold recognition from 1979 to 2015

图4. 1979~2015年基于阈值识别的不同年份时段高温热浪过程

3.2. 大气环流的低频振荡与高温热浪过程的联系

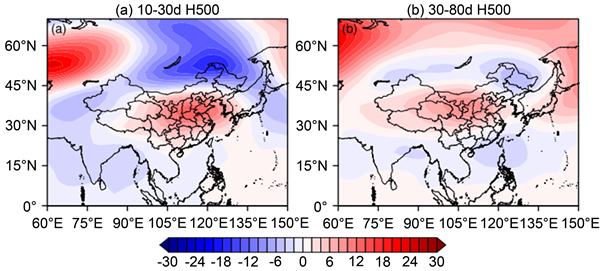

500 hPa高度场可以表示的东西很多,一般我们说环流,多是看这个要素,只不过环流指数是定量的,但是通过观察500 hPa高度场异常,也能看出定性的东西,因此,接下来我们主要研究500 hPa高度场。500 hPa (对流层中层)高度场可近似代表整层大气的特性,气温具有低频振荡的特征,我们紧接着去探究气温的低频振荡与大气环流的低频振荡是否有联系。首先,我们将1979年~2015年这37年间,基于我们所定义的阈值识别的不同年份时段高温热浪过程10~30 d和30~80 d的500 hPa位势高度场进行合成。如图5所示,基于图4所识别出的这些高温热浪过程,我们对低频环流场的形势进行观察和研究,从统计角度上看,可以知道在高温热浪发生时,10~30 d与30~80 d环流皆有贡献,高空为高压距平,增强的下沉运动有利于加强绝热加热作用,同时高压引起的晴空条件有利于地表净辐射增加,加强非绝热加热作用,导致升温,证明了高温热浪的发生与低频信号显著相关。

Figure 5. High temperature events and synthetic diagram of low frequency signals of 10 - 30 d and 30 - 80 d of 500 hPa geopotential height field

图5. 高温事件与同期500 hPa位势高度场的10~30 d与30~80 d低频信号的合成图

4. 结论

本文利用西南地区的多年逐日最高气温的格点资料,求得多年平均气温的低频振荡周期,再求取气温的低频分量,得到气温与低频信号之间的联系,最后通过定义高温热浪的相对阈值,找到高温热浪与低频信号之间的联系,得到如下结论:

1) 通过功率谱分析,我们可以的得到西南地区6~8月逐日最高气温具有显著的周期为10~30 d以及30~80 d的低频振荡特征,利用lanczos滤波器,提取西南区域6~8月逐日最高气温的10~30 d、30~80 d的低频分量,与实际日气温变化进行比较,可以看出最高气温10~30 d以及30~80 d的低频振荡,尤其是峰谷值相位的变化与实际气温的变化有很高的相似度,且能够很好地反映持续性强、弱气温变化过程的交替演变。

2) 我们需要定义一个高温及高温热浪的相对阈值,取90百分位的日最高气温,当满足持续至少3天达到90分位阈值才定义为一次高温热浪过程。识别出的这些高温热浪过程,我们可以发现气温异常是正贡献,说明相对于气候态那段时段气温呈现正距平,在这些正异常里,10~30天与30~80天的贡献比较显著,且10~30天的信号最为显著。因此,我们认为两种低频信号对于发生高温过程,有正贡献。

3) 通过将高温热浪发生时500 hPa位势高度场10~30 d和30~80 d低频信号进行合成,可以知道低频环流形势与高温热浪的联系,发生高温热浪时,10~30 d与30~80 d环流皆有贡献,证明了高温热浪的发生与低频信号显著相关。简而言之,两种环流的低频信号跟中高纬以及低纬的振荡信号有关,如果能抓住这两种信号,一般就能较好预报出低频环流的模态与振幅了,当能在延伸期的提前天数下准确预报出10~30 d与30~80 d的环流,对于预报西南地区的高温过程具有重要作用。

致谢

这篇论文的题目是在我和老师反复交流后确定的,从最开始的论文思路、研究方向,到前期的资料收集,到学习编程、画图、分析,指导老师都给了我特别大的帮助,在我迷茫的时候帮我仔细分析,找出问题,有了老师的指导,我才能够顺利的完成论文。

基金项目

国家科技支撑计划(2015BAC03B05)、国家气象中心项目(YBGJXM(2019)04-01)和成都信息工程大学大学生创新训练计划(201810621168)支持。