1. 引言

当前,随着经济的快速发展,人类生活质量水平显著提高,对各类自然资源的需求量也在逐渐增大,而各类常用自然资源如石油、天然气等化石燃料在人类的开采使用中日渐枯竭,并且由于常规自然资源的使用也会对大气状况造成不同程度的影响,引起天气、气候变化,进而影响人类生存、生活。因此,寻求更为清洁且储存量大的可持续能源是一个十分值得探讨的话题 [1]。太阳发射到达地面的能量没有地域界限,无论陆地或是海洋,无论山地或者岛屿,都可接受到,并能够直接开发利用,易于采集,且无须开采和运输,开发利用太阳发射的能量不会对环境造成污染;同时,太阳能也是最为清洁的能源之一,在生态环境污染愈发严重的当今,这一点是尤为珍贵的;此外,每年到达地球表面的太阳辐射能约相当于130万亿吨煤所储存的能量,其总量当属于如今世界上开发利用的最大能源;根据太阳产生的核能速率估算得到,氢的储量足够维持上百亿年,然而地球寿命大约为几十亿年,相对这个意义而言,太阳的能量可以称为用之不竭的清洁能源 [2]。

太阳发射的能量以短波辐射的形式到达地表,而地球表面接收到的太阳辐射是地球的主要能源,这也是天气、气候形成和各种物理变化的主要驱动力,是人类可开发利用的重要自然资源。太阳辐射驱动全球气候形成、为区域天气预测提供参考、促使地表水汽蒸散、保证植物光合作用等;此外,人类生活太阳能系统、各类光能利用等离不开太阳辐射 [3]。

太阳辐射可分为太阳直接辐射和散射辐射;穿过大气层,到达地面的一部分,称为太阳直接辐射,另一部分为大气成分(大气中水汽以及大气悬浮物)、云量、等吸收反射,而被散射部分辐射又返回至宇宙空间,剩余部分辐射到达地面,到达地面的这部分辐射称为散射辐射。到达地面的散射太阳辐射和直接太阳辐射之和称为太阳总辐射 [4]。此外,到达地面的太阳辐射除了受到天文学因子、地理学因子的影响外,还受到气象因子的诸多影响,造成向下短波辐射时空分布特征各异。因此,研究到达地表的太阳辐射的时空分布特征,有助于探究某些地区气候变化规律,对于地表能量平衡研究及更好的利用太阳能资源具有重要意义 [5] [6]。

云也是大气中较为常见且变化多端的天气现象,是大气、气候系统的重要组成部分,直接或间接影响和参与向下短波辐射变化过程,对全球能量收支平衡起着重要作用 [7]。因此,研究总云量、低云量等气象要素对中国大陆地表太阳辐射时空变化的影响及相关性大小,进而对评估地表能量变化在气候变化中的作用就显得尤为重要。

本选题将利用2007年1月~2014年12月中国区域地面气象要素数据集–阳坤,分析2007~2014年中国区域向下短波辐射时空变化特征以及在中国的青藏高原、西北干旱区和东部季风区三大自然区域向下短波辐射分布的差异,并进一步根据欧洲中心数据集中的总云量、低云量等相关数据探究分析云量等气象要素对中国大陆地区向下短波辐射时空变化的影响。

自20世纪50年代以来,国际上已经开始对太阳辐射时空变化特征作了较为详尽的观测,并已取得了一些可用于研究地表太阳辐射的年际及年代际的观测资料。已有学者研究表明,近几十年来全球范围大部分地区太阳辐射变化趋势均呈现先上升后下降的变化趋势,即“全球变亮”与“全球变暗”;该现象大致以1989年为分界线。20世纪50年代至90年代以来,由于城市现代化发展与人类活动影响,太阳辐射透过大气层受到的削弱作用增强,从而导致全球地表太阳辐射趋于下降。20世纪90年代后,云量与城市气溶胶浓度下降使得大气层在少云或无云情况下透明度提升,对透过大气层的太阳辐射削弱作用减小,以致全球地表太阳辐射出现略微增加的趋势 [8] [9]。

Liepert和De等 [10] [11] 学者研究发现,欧洲西部地区太阳辐射逐年下降,太阳辐射强度下降趋势较大的区域往往存在较大型城市或城市群,城市现代化发展加剧空气污染,使得大气颗粒物、水汽、云量等增加,从而导致对透过大气层的太阳辐射吸收、散射和反射作用加强,到达地表的太阳辐射减少,即为所谓的全球“变暗”。Wild等 [12] 根据地面辐射观测资料研究发现,32个网格中绝大多数网格的太阳辐射是上升的,约占81%。Pinker等 [13] 利用卫星资料探究了1983年至2001年间全球范围内地表太阳辐射变化特征,研究结果表明,地面太阳辐射总体上是增加的,也就是所谓的全球“变亮”。

国内太阳辐射研究开展已有较长时间,翁笃鸣等 [14] 分析了中国区域直接辐射、散射辐射及总辐射空间分布特征和大气透明度特征。李晓文等 [9] 分析了全国范围内共55个辐射站点自1961~1990年30年来地表太阳总辐射的变化特征,研究结果表明全国绝大部分地区地面总辐射量近30年来趋于下降,下降趋势最显著趋于共有3个地区分别为:青海、甘肃地区、四川、贵州地区以及长江中游地区,地表太阳总辐射呈现逐渐下降的变化趋势。文小航等 [15] 利用中国大陆122个常规地面辐射观测站1961~2000年近40年来地面观测到的太阳辐射的逐日直接辐射、散射辐射、总辐射和净辐射资料,分析得出中国大陆5个辐射气候区域的直接辐射、总辐射在1961~1990年之间趋于下降且在20世纪80年代降至最低,降幅最明显的区域为青藏高原西南部地区;在1991~2000年直接辐射量和总辐射呈现回复上升趋势,其中回升最显著的区域仍为青藏高原地区,但均未达到历史观测的最高水平。大量研究表明,中国地区地表太阳辐射在1961s显著减少,1990s年后逐渐回升,南方地区地表太阳总辐射减少和增加趋势都十分显著,而北方地区呈现持续减少的变化趋势。中国地区地表太阳辐射变化与全球辐射变化趋势一致,在20世纪90年代左右出现由明显减少向略微回升的转变趋势 [14]。

国内外学者对太阳辐射近几十年的全球区域变化特征已经有较为科学的研究结论,同时揭示了太阳辐射在传输过程中会受到大气成分、云量等影响因子的削弱作用;但在全球变暖的大背景下,中国地区向下短波辐射近期时空分布特征变化及相关因子的影响的研究仍不甚完备,故有必要采用利用2007年1月~2014年12月中国区域地面气象要素数据集–阳坤,分析2007~2014年地表太阳短波辐射时空变化特征,以及在中国的青藏高原、西北干旱区和东部季风区地表太阳辐射分布的差异,并进一步根据欧洲中心数据集中的总云量、低云量等相关数据探究分析云量等气象要素对中国大陆地区向下短波辐射时空变化的影响及相关性大小。以此简单地为探求研究向下短波辐射时空分布特征研究的方法提供参考,进一步为探求气候变化提供一定依据。

我国自然资源丰富,国土面积广阔,自然地理因素(例如纬度和经度位置,高度,海洋和陆地分布)存在显著差异,这可能进一步导致区域之间的很大自然差异,影响地表太阳辐射的时空分布各异。因此,本文参考《中国自然地理》根据我国自然情况的最主要的差异,可将全国划分为东部季风区,西北干旱区和青藏高原区三个大自然区。三大自然区划分的主要根据是:1) 现代地形轮廓以及对它有决定作用的新构造运动的不同;2) 气候特征及其所导致的土壤、植被、地貌外营力和水文的最主要特征的差异;3)自然界(土壤、生物、地质地貌)的主要发展过程不同;4) 人类活动对自然界的影响,以及利用、改造自然方向的差异;5) 自然界地域分异所服从的主导因素的差异 [16]。由于划分这样广大的区域单位所要考虑的因素很多,所以这三个区域能够代表我国主要地理气候特征、下垫面植被分布特征和土地利用类型特征。因此我们划分的东部季风区、西北干旱区和青藏高原区这三个区域是有代表性的。

2. 资料与方法

2.1. 研究资料

本文所使用的资料来自于中国区域地面气象要素数据集–阳坤和欧洲中期天气预报中心再分析月均地面资料数据集(ECMWF)。

中国区域地面气象要素数据集,发布数据产品时间段:1979年1月~2018年12月的气象数据,其水平空间分辨率为0.1˚,时间分辨率为3 h。该数据集由青藏高原研究所数据同化中心阳坤根据1) CMA (中国气象局) 1979~2018年的气象站观测数据、2) 1988~2018年度的TRMM卫星降水量分析数据(3B42)和1979~2018年的GLDAS降水量数据、3) 1983.07~2007.12的GEWEX-SRB向下的短波辐射和1979.01~1983.06与2008.01~2018.12的GLDAS向下的短波辐射、4) 1979~2015年的研究与应用的现代反演分析(MERRA)及2015年之后的GLDAS数据、5) 1979~2018年的GLDAS数据等数据集同化分析得到的综合气象要素数据集,其气象要素包括近地面气温、近地面气压、近地面空气比湿、近地面全风速、向下短波辐射、向下长波辐射、地面降水率共7个要素。数据来源于“国家青藏高原科学数据中心”(http://data.tpdc.ac.cn) [17]。

欧洲中期天气预报中心(European Center for Medium-Range Weather Forecasts)再分析月均地面资料数据集是按00、06、12、18时4个时次分别统计,该数据集一共51个变量。本文此次使用中国区域地面气象要素数据集的地表向下短波辐射及欧洲中心数据集中的总云量、低云量等相关数据。

2.2. 研究方法

本文使用“中国区域地面气象要素数据集”的地表向下短波辐射数据集的处理结果,对中国地区向下短波辐射进行空间分布特征和时间序列进行分析,分析选取时间段为2007年1月~2014年12月,共96个数据分段;根据不同区域有选择的处理欧洲中心数据集中的总云量、低云量等相关数据进行相关性分析。

本文将分别选取三个自然区具有代表性的区域作相应区域平均,对此进行太阳辐射特征分析,同时揭示地形、海拔与向下短波辐射的关系。如图1所示即为中国区域分布及选取的三大自然区域。三大区域的经纬度分别为:青藏高原区A (lat = 30~35˚N; lon = 82~92˚E),西北干旱区B (lat = 40~43˚N; lon = 98~112˚E)和东部季风区C (lat = 25~30˚N; lon = 109~117˚E)。

此外,太阳辐射除受地形、海拔等地文学因子的影响外,还受大气成分、云量、大气中水汽的含量、以及大气悬浮物等的削弱作用;参考相关文献及考虑到气象因子的不确定性,本文着重对云量(低云、总云量)与向下短波辐射做相关性研究。

本文所使用的相关计算公式如下:

1) 各气象要素的中国区域平均

2) 各气象要素经/纬向平均的计算

3) 各气象要素的年平均

4) 各气象要素的月平均

5) 任意两个气象要素的相关系数计算

xk和xl分别为各变量序列,并通过查表进行显著性检验,检验相关系数是否显著,反映两变量间线性相关关系的统计指标。对任意两个要素变量,相关系数计算公式为:

相关系数这个统计量的大小是否显著需要做显著性检验,对应总体不相干的两个随机变量,由于抽样的缘故,其相关系数不一定等于零,可能会出现其他数值,因此样本相关系数也是一个随机变量。对此我们可以用t检验法来检验,即在原假设

的条件下统计量:

遵从自由度为n-2的t分布(n = 96)。

6) 线性拟合将给定离散数据表达式的xi设置为自变量x (标量或向量,即单变量或多变量)的值;yj是因变量y的对应值(标量)。曲线拟合解决的问题是找到一个符合目标背景定律的解析公式;为了在某种意义上接近或拟合,将

(其中a是线性拟合的斜率,b是线性拟合的截距)称为拟合模型。b是需要确定的待定参数;如果b仅只在

中满足线性关系,则该模型称为线性拟合,反之则为非线性拟合。

3. 研究结果

3.1. 中国区域向下短波辐射的时空变化分析

3.1.1. 中国区域向下短波辐射空间分布特征

Figure 2. Spatial distribution of downward shortwave radiation (W/m2) in China from 2007 to 2014

图2. 2007~2014年中国区域向下短波辐射(W/m2)空间分布

从2007~2014年中国区域向下短波辐射(W/m2)空间分布来看(图2),全国整体向下短波辐射在空间分布上呈现东西分布差异,即由东部向西部地区,向下短波辐射呈现增加的趋势;西部地区的向下短波辐射在纬度上有较为明显的变化,随纬度增加而降低;青藏高原地区为向下短波辐射的高值区,这与青藏高原区域所处高海拔、大气透明度良好及空气水汽稀少,云量低等因素对向下短波辐射的削弱作用小有关。四川盆地、云贵高原地区则由于山脉、地形等因素,呈现为稳定的低值区。华南沿海、华北东北等区域向下短波辐射存在较低值,大致在120~160 W/m2范围内变化 [18] [19]。

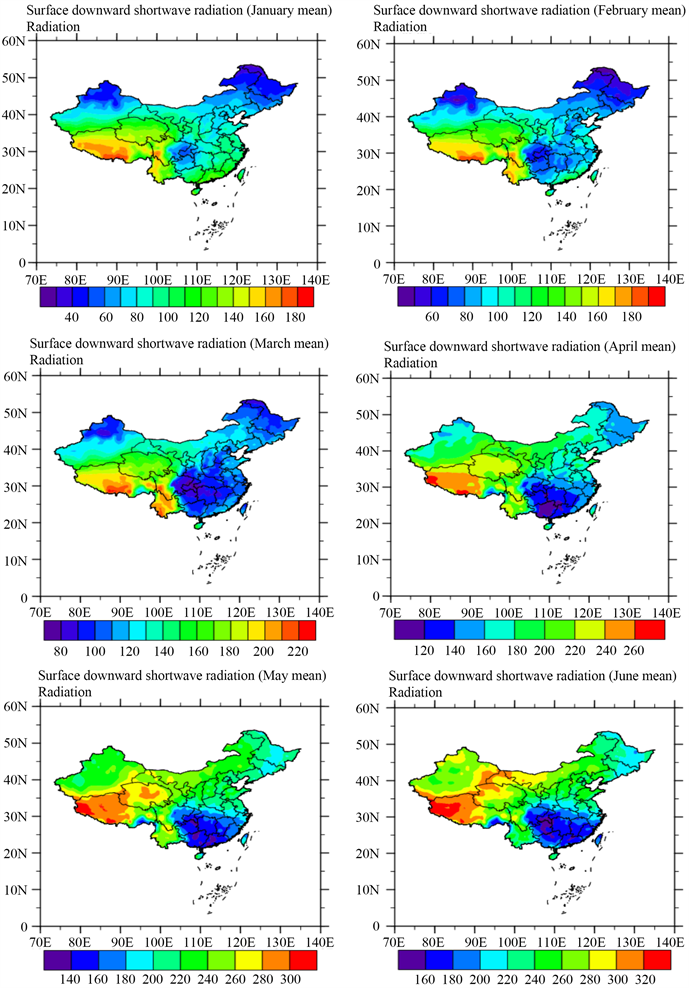

在探究清楚中国整体区域8a向下短波辐射(W/m2)空间分布后,进一步分析向下短波辐射在其他区域分布和其随月份的变化特征,分析2007~2014年月均向下短波辐射在中国的空间分布图示如下:

Figure 3. The spatial distribution of monthly average short-wave radiation (W/m2) in China during 2007-2014

图3. 2007~2014年中国区域月均向下短波辐射(W/m2)空间分布

图3为2007~2014年中国区域月均向下短波辐射(W/m2)空间分布特征图,分析可知向下短波辐射强度在整个中国区域内各个地区随时间的变化与中国整个区域平均下的向下短波辐射强度变化具有相对一致性:一年中各地区最高辐射强度基本出现在6、7月份;最低辐射强度出现在1月,一年的辐射强度变化均为先逐月增大,达到最大值后逐月减少。但辐射强度的随时间变化的范围以及最高、最低辐射强度值等都在各个地区上有较为显著差异。其中,青藏高原地区是中国区域的向下短波辐射强度高值中心;西北干旱区最高向下短波辐射强度比同纬度其他地区更高;东部季风区的年辐射强度变化幅度较其他区域更大,且向下短波辐射强度在冬季随纬度的变化梯度明显大于夏季。此外,整个中国区域内各地间的向下短波辐射强度差异在1月和12月最大,在8月最小,而向下短波辐射强度的空间分布在各月份中具有极大的相似性。

3.1.2. 中国区域向下短波辐射时间变化特征

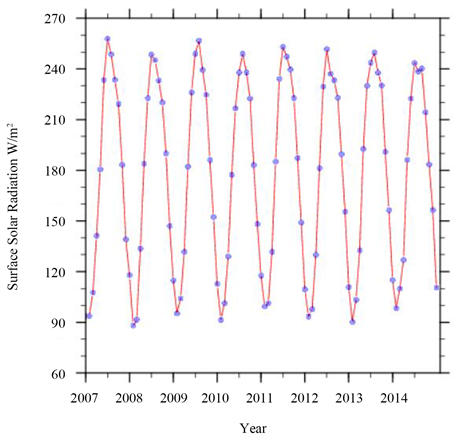

Figure 4. Monthly downward shortwave radiation (W/m2) in China from 2007 to 2014

图4. 2007~2014年中国区域月均向下短波辐射(W/m2)

从2007~2014年中国区域月均向下短波辐射(图4)中可以得出,月均向下短波辐射随季节变化影响显著,除2009、2010、2013等年份向下短波辐射的最高辐射强度出现在7月,其他年份的最高辐射强度均出现在6月;但整体变化趋势都为夏季最高、冬季最低,一年内的辐射变化均表现为冬季、春季、夏季增加的趋势,而夏季、秋季、冬季减少的趋势;随月份变化呈现为“先增后减”,年内均出现一个极高值与两个极低值。注:春季(3~5月),夏季(6~8月),秋季(9~11月),冬季(12~次年2月)。

分析2007~2014年中国区域年均向下短波辐射距平序列(图5)中可以得出:2007~2014年间,中国区域年均向下短波辐射强度变化大体呈现“先减后增”的趋势,且减少趋势在2010年达到最大,即2010年辐射强度值最小(176.06 W/m2),增加趋势在2013年达到最大,即2013年辐射强度值最大(181.08 W/m2);且8a间中国区域年均向下短波辐射整体变化波动不大。

Figure 5. Average annual downward shortwave radiation anomaly sequence from 2007~2014

图5. 2007~2014年中国区域年均向下短波辐射(W/m2)距平序列

3.2. 三大自然区向下短波辐射的时间变化分析

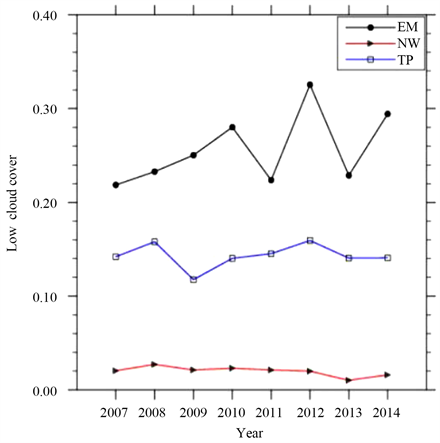

注:EM (东部季风区)、NW (西北干旱区)、TP (青藏高原区)。

注:EM (东部季风区)、NW (西北干旱区)、TP (青藏高原区)。

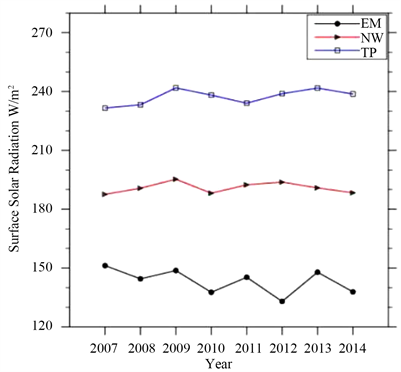

Figure 6. Monthly average downward shortwave radiation (W/m2) in the three natural regions

图6. 三大自然区月均向下短波辐射(W/m2)

注:EM (东部季风区)、NW (西北干旱区)、TP (青藏高原区)。

注:EM (东部季风区)、NW (西北干旱区)、TP (青藏高原区)。

Figure 7. The annual average short-wave radiation in the three natural regions (W/m2)

图7. 三大自然区年均向下短波辐射(W/m2)

由上述结论得出中国区域整体的时空变化特征,但向下短波辐射强度随时间变化范围及极高、极低辐射强度值等在中国区域部分上有显著差异,所受影响因素可能也不同,故本小节进一步分析三大自然区向下短波辐射时空变化。

结合图6三大自然区月均向下短波辐射可知,三大自然区中青藏高原区、西北干旱区月均向下短波辐射在7月达到最大,且在7月以后骤减,1月最小;而东部季风区月均向下短波辐射在8月达到最大,2月最小,这可能与东部季风区受西太副高南北移动影响的风带、雨带有关。图7显示为三大自然区年均向下短波辐射变化特征,青藏高原区年均向下短波辐射在2007~2009年间,随时间变化而增加,而后在2009~2011年间减少,其后又逐渐增加。西北干旱区基本变化趋势与青藏高原区变化在2007~2009年间相似,而后在2009~2010年间减少,其后呈现先增加后减少的趋势。只有东部季风区的辐射强度整体变化趋势与中国区域整体呈现的“先减少后增加”变化趋势相一致。这与青藏高原区存在海拔高度高,空气稀薄洁净及云量少及西北干旱区受沙尘气溶胶影响等因素相关。

3.3. 向下短波辐射变化的影响因素分析

上述研究分析表明,我国向下短波辐射变化自2007~2014年这8年间整体呈现“先减后增”的趋势,但各大分区向下短波辐射季节及年际变化存在差异。此类差异的体现与各大区域所处的地理环境、云量、水汽含量、气溶胶含量等大气状况不同有关。已有研究表明,影响向下短波辐射变化的因素大致可分为三类:天文因子、气象因子及地理因子。文小航等 [19] 研究表明天文因子对中国地面整体辐射观测值影响甚小,可以忽略。考虑到气象因子变化存在着较大的不确定性,故本文着重研究气象因子中的云量(总云量、低云量)对向下短波辐射变化分布的影响。

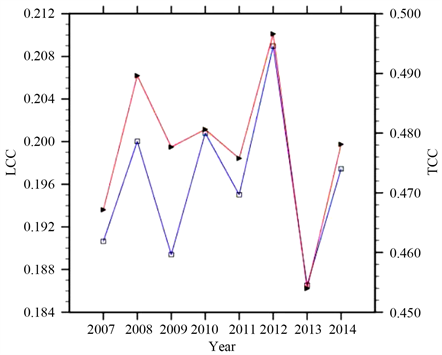

图8是2007~2014年间中国区域整体年均低云量与总云量趋势图,从图中可以看出,云量(低云量、总云量)的大致变化趋势呈现“先增后减”,这与图5分析得出中国区域向下短波辐射呈现的“先减后增”趋势变化相反,表现出一定的负相关关系。

Figure 8. Annual average low cloud cover and total cloud cover in China

图8. 中国区域年均低云量与总云量

注:EM (东部季风区)、NW (西北干旱区)、TP (青藏高原区)。

注:EM (东部季风区)、NW (西北干旱区)、TP (青藏高原区)。

Figure 9. Average annual low cloud cover in the three natural regions

图9. 三大自然区年均低云量

图9、图10分别为三大自然区8a间的年均低云量、总云量变化趋势;分析可知三大自然区域云量(低云量、总云量)最多的地区为东部季风区,这与该区域所受向下短波辐射最少有相关联系;云量最少的为西北干旱区,而其中向下短波辐射强度最大地区为青藏高原区,这说明西北干旱区辐射差异还受其他因素的影响,可在今后的研究工作中深入学习。

注:EM (东部季风区)、NW (西北干旱区)、TP (青藏高原区)。

注:EM (东部季风区)、NW (西北干旱区)、TP (青藏高原区)。

Figure 10. Average annual total cloud cover in the three natural regions

图10. 三大自然区年均总云量

4. 结论与展望

基于2007~2014年间的向下短波辐射同化数据集和欧洲中心的云量(低云量、总云量)数据集,本研究分析中国区域向下短波辐射短期空间变化特征及低云量、总云量对向下短波辐射变化特征的影响,主要得出以下结论:

1) 中国区域向下短波辐射在2007~2014年间大体呈“先减后增”趋势,8a间辐射变化幅度不大。

2) 向下短波辐射随季节变化较为显著,整个季节变化趋势均为夏季高,冬季最低,年内辐射变化均表现为冬季–春季–夏季增加,夏季–秋季–冬季减少;月均最大值基本出现在6、7月,最小值出现在1月,且均随月份变化增加至年内月均极大值后减少。三大自然区域的时间变化趋势与中国整体趋势变化较为一致。

3) 中国区域向下短波辐射在空间分布上呈现东西分布差异,即由东部地区向西部地区,向下短波辐射呈现增加的趋势;西部地区的地表太阳辐射在纬度上有较为明显的变化,随纬度增加而降低,表现出一定的纬度地带性分布;青藏高原地区为向下短波辐射的高值区,这与青藏高原区域所处高海拔、大气透明度良好及空气水汽稀少,云量低等因素对向下短波辐射的削弱作用小有关。四川盆地、云贵高原地区则由于山脉、地形等因素,呈现为稳定的低值区。东部季风区向下短波辐射存在较低值,大致在120~160 W/m2范围内变化。

4) 分析向下短波辐射的研究发现,云量(低云量、总云量)对中国区域向下短波辐射变化影响较为显著,二者变化趋势相反,呈现出一定的负相关关系。