1. 引言

恐龙活动痕迹主要表现为三种方式:一为遗迹(足迹化石),二为遗物化石(恐龙蛋化石和粪便化石),三为恐龙遗体的骨骼化石。这三种痕迹化石都直接反映了当时恐龙活动和生活的证据,也是认识和研究恐龙的主要实物资料。

中国恐龙化石研究记录可以追溯到解放前,国外科学家开展了部分研究工作,1929年Chardin等(Chardin et al., 1929)对陕西神木发现的恐龙足迹化石进行了首次的报道。解放后国内专家对恐龙开展了大量的研究。杨钟健(Yang Zhongjian, 1960, 1966, 1979)等对陕西铜川、河北滦县、云南西双版纳傣族自治州等地的恐龙足印进行了研究和初步的总结 [1] [2] [3]。赵资奎对河北内乡的恐龙蛋化石类型和恐龙足印化石类型进行了研究 [4]。杨兴隆等对四川的恐龙化石足印进行了研究和总结 [5]。余心起等研究了安徽黄山的恐龙足印化石 [6]。甄朔南等对中国的恐龙足印化石进行了总结研究 [7]。蔡雄飞等研究了甘肃兰州民和盆地盐锅峡一带恐龙足迹 [8]。李日辉等研究了山东莱阳盆地莱阳群恐龙足迹化石 [9]。李大庆等(Li Daqin et al., 2000)和宋杰己(Song Jieji, 1992)对民和盆地恐龙足迹进行了研究 [10]。王潞琳等(Wang Luling et al., 2009)对内蒙巴彦卓儿地质公园内的恐龙化石进行了研究。胡松梅等(Hu Songmei et al., 2011)对陕西商洛的足迹脚印进行了研究。2009年甘肃日报报道了甘肃省地矿局第三地质矿产勘察院李大庆等在甘肃酒泉地区发现恐龙化石,并进行了研究 [11]。另外在新疆鄯善地区发现大量恐龙足迹和世界上最大恐龙化石。这些研究表明,恐龙足迹和化石在我国广泛分布,并且研究越来越受到重视。

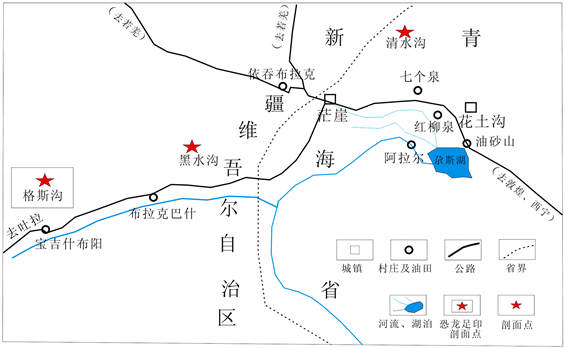

本次发现的恐龙足迹位于柴达木盆地阿尔金山西段吐拉盆地的格斯沟阳光煤矿区(图1),坐标:东经88˚48'43'',北纬38˚10'10.2'',海拔4770米,该区山顶终年积雪,周边有小型冰川发育,恐龙足迹化石有三组二种类型,调研表明,这是在阿尔金山地区首次发现恐龙足迹化石。

2. 地层层位确定

本次发现含恐龙足印化石的地层为一套粉砂岩层的层面上,受阿尔金走滑作用强烈运动的影响,砂岩层面呈直立状,其岩性为一套陆相碎屑岩沉积.从发育恐龙足迹化石的砂岩层周围采集的9块孢粉样品(ygmk-1—ygmk-9号样品)中,其中5块样品,孢粉化石较丰富,有如下类型:

苔藓、蕨类植物孢子——光面单缝孢属Laevigatosporites,光面三缝孢属Leiotriletes,三角孢属Deltoidospora,圆形光面孢属Punctatisporites,桫椤孢属Cyathidites,水藓孢属Sphagnumsporites,穿孔水藓孢S. perforatus,具唇孢属Toroisporis,波缝孢属Undulatisporites,芦木孢属Calamospora,凹边孢属Concavisporites,金毛狗孢属Gibotiumspora,网叶蕨孢属Dictyophyllidites,隆兹孢属Lunzisporites,弓脊孢属Retusotriletes,三角粒面孢属Granulatisporites,圆形粒面孢属Cyclogranisporites,紫萁孢属Osmundacidites,小紫萁孢O. parvus,威氏紫萁孢O. wellmanii,三角锥刺孢属Lophotriletes,三角刺面孢属Acanthotriletes,圆形锥刺孢属Apiculatisporis,圆形细刺孢属Apiculatasporites,球形刺面孢属Sphaerina,三角块瘤孢属Converrucosisporites,凹边瘤面孢属Concavissimisporites,棒瘤孢属Baculatisporites,三角棒瘤孢属Conbaculatisporites,叉瘤孢属Raistrickia,新叉瘤孢属Neoraistrickia,梳皱孢属Tripartina,石松孢属Lycopodiumsporites,光滑石松孢L. laevigatus,拟石松孢属Lycopodiacidites,套环孢属Densosporites,盾环孢属Crassispora,阿塞勒特孢属Asseretospora,稀饰环孢属Kraeuselisporites。

Figure 1. Traffic location map of Altun Shangesi Coal Mine

图1. 阿尔金山格斯煤矿交通位置图

裸子植物花粉——单脊粉属Chordasporites,原始松粉属Protopinus,原始松柏粉属Protoconiferus,原始罗汉松粉属Protopodocarpus,原始双囊粉属Pristinuspollenites,球状原始双囊粉P. bibulbus,单/双束松粉属Abietineaepollenites/Pinuspollenites,冷杉粉属Abiespollenites,云杉粉属Piceaepollenites,拟云杉粉属Piceites,假云杉粉属Pseudopicea,具沟双囊粉属Sulcatisporites,罗汉松粉属Podocarpidites,阿里粉属Alisporites,开通粉属Caytonipollenites,苍白开通粉C. pallidus,四字粉属Quadraeculina,矩形四字粉Q.anellaeformis,冠翼粉属Callialasporites,周壁粉属Perinopollenits,广口粉属Chasmatosporites,敞开广口粉C. hians,较小广口粉C. minor,克拉梭粉属Classopollis,环圈克拉梭粉C. annulatus,苏铁粉属Cycadopites,单沟类花粉Monocolpates,两气囊花粉Disacciatrileti,具肋两气囊花粉Striatepollen。

该组合以含丰富的松柏类两气囊花粉和一定含量的原始沟类的广口粉属Chasmatosporites,单沟类苏铁粉属Cycadopites以及掌鳞杉科的克拉梭粉属Classopollis花粉的少量出现为其主要特征。松柏类两气囊花粉非常丰富,这是我国许多地区,特别是北方侏罗纪早-中期孢粉组合的特征之一,如陕甘宁盆地早侏罗世晚期富县组,内蒙古包头石拐煤田早侏罗世五当沟组,辽宁早侏罗世北票组,新疆温泉煤矿早侏罗世艾肯拜尔段及早–中侏罗世柯克它乌组,新疆准噶尔盆地早侏罗世八道湾组,三工河组,新疆拜城早侏罗世阳霞组以及新疆三塘湖盆地三工河组,头屯河组,西山窑组等早–中侏罗世孢粉组合中。克拉梭粉属Classopollis的地质历程虽然从中–晚三叠世至白垩纪末期,但它的繁盛期主要在早侏罗世至早白垩世,此属在我国北方区早侏罗世和中侏罗世早期都很少,是从中侏罗世晚期才开始多起来的,至晚侏罗世时成为组合的优势分子,至末期又突然减少.稀饰环孢属Kraeuselisporites从石炭纪开始出现,最晚可延至早侏罗世,周壁粉属Perinopollenits虽然在世界各地的侏罗–白垩纪地层中都有分布,但主要出现于侏罗纪地层中,在我国主要见于下–中侏罗统,如陕西,内蒙古的延安组,富县组,山西大同的永定庄组,大同组,河北下花园组。准噶尔盆地的八道湾组,三工河组,西山窑组,头屯河组,四川威远自流井组东岳庙段。四川江油下沙溪庙组等地层中均有不同含量的分布。

上述分析可见,当前组合不可能是三叠纪的产物,同时组合中没有出现早白垩世广泛分布的海金沙科的孢子及其他特征分子,说明也不可能是早白垩世的产物,显然是侏罗纪的产物。

此外,在本组合中还发现3粒具肋两气囊花粉Striatepollen,其为三叠纪甚至晚古生代的残余分子。据现有的资料,许多早侏罗世孢粉组合中,常含有少量或个别的三叠纪甚至晚古生代的残余分子,如我国鄂西香溪组下段;陕甘宁盆地富县组;新疆吐鲁番七泉湖煤田八道湾组,三工河组;准噶尔盆地八道湾组;新疆拜城阳霞组;新疆温泉煤田艾肯拜尔段以及新疆吐哈盆地;江苏句容等地早侏罗世孢粉组合中都含有少量或个别的三叠纪甚至晚古生代的残余分子。在中侏罗世孢粉组合中,这些残余分子均消失,如我国陕甘宁盆地延安组;辽宁凌源郭家店组;南票北票组;山西大同大同组;内蒙古包头石拐煤田召沟组;新疆准噶尔盆地西山窑组;鄂西香溪组上段;江苏丰县丰县组;江苏南京象山群上段以及英国,加拿大,西伯利亚地区等中侏罗世孢粉组合中,均未见三叠纪甚至晚古生代的残余分子。因此,可认为当前组合是早侏罗世的产物。

综上所述,ygmk-1—ygmk-9号样品的时代可归为早、中侏罗世。由此确定,该处的恐龙脚印化石可能为早、中侏罗世留下的遗迹化石。

3. 地层岩性及沉积环境

发育恐龙足印的中–下侏罗统大致分为四个岩性段(Guo Zhaojie et al., 1999) [12]:第1岩段主要以暗色含粉砂质泥岩,暗色泥岩与中细粒砂岩,中细粒复成分砾岩不规则互层,与下覆地层呈不整合接触关系,厚度477.76 m。第2岩性段下部以黑色炭质页岩,含炭质粉砂岩与中粗粒长石岩屑砂岩互层为主,上部以中细粒复成分砾岩,中粗粒长石岩屑砂岩和暗色粉砂质泥岩,暗色泥岩组成韵律式互层为主,富含植物化石和孢粉,厚度1000余米。第3岩性段以中细粒砂岩,粉砂岩为主,夹暗色粉砂质泥岩和暗色泥岩,含植物化石和孢粉,厚度324.78 m。第4岩性段以中细砾岩,中粗粒砂岩为主,夹杂色粉砂岩和少量暗色泥岩,粉砂质泥岩。含植物化石和孢粉,厚度407 m,恐龙足印化石发育在第3岩性段。

从地层岩性来看,该区发育暗色泥岩,碳质泥岩,煤层,同时发育大量的细砾岩,砂岩,沉积物颜色以还原和弱还原为主,发现恐龙足印的格斯地层剖面岩性较粗,内部发育浪成交错层理,说明水动力条件较强,向东的黑水沟剖面则主要以泥岩和泥灰岩为主,为明显的深湖–半深湖相沉积,分析认为,足印发育区为河湖交汇区,发育湖泊,沼泽,河流泛滥平原和河流等沉积环境。早–中侏罗世该区气候潮湿,植物繁茂,湖泊边缘水草肥美,为恐龙等大型动物提供了良好的生存环境。

4. 恐龙足印及其行迹特征描述

阿尔金山前的恐龙足印主要为同一地点两处发育,足印共三组:第一处为一串足印,约有4个足印组成;第二处为两串分属于两种恐龙的足印,其中一串足印和第一处的足印属于同类。第二串足印为另一类恐龙遗留.下面对两处恐龙足印进行描述:

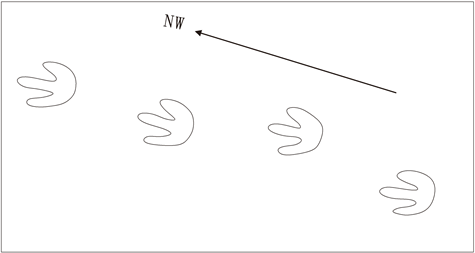

第一处为一串4个足印组成(图2,图版1、图版2),由双后肢遗留,地层拉平恢复后,行进方向是东南向西北方向移动,左右两肢向前移动前进。足印脚掌部分较小,发育三指,中指较长,无明显指节和甲印.大拇指位于身体外侧,大拇指粗壮且较短,小拇指长度与大拇指接近,但明显变细,从足印的痕迹来看,行进时的着力点向外,后侧小指较小,痕迹不明显。

Figure 2. The first dinosaur footprint features

图2. 第一处恐龙足迹特征图

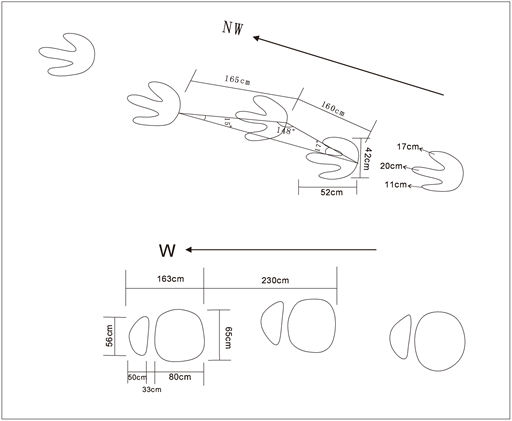

Figure 3. Second, two types of dinosaur footprint characteristics map

图3. 第二处两类恐龙足迹特征图

第二处为不同恐龙遗留的两串脚印(图3,图版3、图版4、图版5)。其中一串足印与第一处属同类,是由5个足印组成的与第一处的足印特征相似,足印长0.52 m,宽0.42 m。拇指长0.17 m,中指长0.20 m,小指长0.11 m,步幅之间的距离约1.60 m。

另一类恐龙足印由一串四个脚印组成,完整足印有三个,处在同一条线上,地层恢复后行进方向由东向西。足印较大,分为前后两个脚掌,后脚掌大,前脚掌小,前脚掌呈半月状,后脚掌呈圆型。脚印长1.63 m,前脚掌长0.50 m,宽0.56 m;后脚掌长0.80 m,宽0.65 m,前后掌之间的分隔部分宽0.33 m,步幅距离为2.30 m。

5. 讨论

从调研来看,国内大部分恐龙足印和化石主要发现在白垩纪,侏罗纪地层中,由于恐龙足印是恐龙在其生活过程中形成的,其足印行态、行迹特征在一定程度上反映恐龙的生理和生活习性.如恐龙类型,体形特征,运动方式,速度,食性,生活方式,恐龙足印及其周围围岩的研究对恢复恐龙生活的古环境,古地理具有十分重要的意义,因此,根据前人的研究成果,研究方法,对该区发育在侏罗系恐龙足印化石类型,形态,生活方式等进行了初步的分析和讨论。

5.1. 类型浅析

本次发现的恐龙足印为两类,第一类足印发育四指,从足印外侧着力明显的情况来看,恐龙行走具有“外八字”特点,可能为起到良好支撑庞大身躯的作用。这类足印与陕西商洛的白垩系中发现的恐龙足印十分相似,陕西商洛恐龙足印是由大型兽脚类恐龙所遗留(Hu Songmei et al., 2011)。大型兽脚类恐龙在国内除了陕西商洛,四川盆地(Ye Yong et al., 2012)以外,在辽宁九佛堂组(Ji Qiang et al., 2009)称为Sinotyrannus,身长8 m,内蒙古二连组,称为Gigantorport,身长9m.对比研究初步认为,该区的第一类恐龙足印也可能为大型兽脚类恐龙所遗留。

第二类恐龙足印较大,这种足印与甘肃永靖恐龙白垩系足印特征十分相似,研究表明,永靖恐龙足印大部分为大型蜥脚类足印化石,研究区的恐龙足印也可能为相似类恐龙所留。并且足印较永靖发现的恐龙最大足印(1500 mm × 1420 mm)更大(Du Yuansheng et al., 2002),另外,如此巨大足印的蜥脚类恐龙在美国,韩国,加拿大及我国内蒙古等地区也有发现(Pittman J G et al., 1989; Parker I R et al., 1989; Currie P J, 1989; Lim S K et al., 1989) [13]。

5.2. 形体特征

前人通过足印化石研究恐龙形态的方法认为:足迹造迹者臀高为足迹的4倍(Hu Songmei et al., 2011) [14],足长大于0.25 m的大型兽脚类恐龙的系数为4.9。研究认为,大型兽脚类恐龙的臀高和体长的比例为1:2.63,由此来看,研究区这种兽脚类恐龙臀高为2.54 m,体长约为6.68 m,体形上较辽宁九佛堂9 m,内蒙古二连盆地8 m以及陕西商洛7 m要小。

第二类蜥脚类恐龙足印较大,分为前后两个掌,前掌较小,后掌较大,根据(Alexander R M 1976)的公式,RFL(后脚长) = 0.25 × H臀高,由此来看,这种恐龙的臀高大概是6.52 m,如果该恐龙臀高和身长的比例也为1:2.63,那么该恐龙身长应为16.43 m,确实是一个大型的庞然大物。

5.3. 运动速度

前人研究恐龙的运动运动速度估算公式(Alexander R M, 1976):V = 0 .2 5 g0.5 × SL1.67 × h−1.17 (SL为复步长,h为臀高),根据这一经验公式,第一类兽脚类恐龙的速度为6~7 km/h,行进速度较快,这是肉食性恐龙的特点。第二类蜥脚类恐龙行走的速度2~3 km/h,说明其行走速度较慢,这是草食性蜥脚类恐龙的特征。

5.4. 生活方式

研究区发现的兽脚类肉食恐龙和蜥脚类草食恐龙两种脚印,从脚印分布特征来看,两类脚印分布在同一层面,相隔不远,而且非常规则,没有杂乱的打斗痕迹,似乎它们和平共处,相安无事。

5.5. 古环境

如前所述,阿尔金山前格斯沟阳光煤矿发育细砾岩,粗砂岩,细砂岩,砂岩内见较强水动力条件下交错层理和槽状交错层理,同时暗色泥岩,碳质泥岩,煤层也十分发育,由此来看,该区沉积为还原环境下的碎屑岩沉积,为扇三角洲–湖泊的沉积体系,该区气候温暖,环境湿润,植物繁茂,是恐龙等大型生物活动的有利场所。

5.6. 古地理

区域古地理分析表明,中下侏罗世–白垩纪阿尔金山为内陆淡水湖盆,属中生代阿尔金走滑伸展断陷盆地,湖盆周围发育一系列侏罗纪古隆起,陡坡带发育大型扇体,缓坡带发育河流和三角洲体系,三角洲处于河流和湖泊交汇地带,湖岸地区草水丰美,是恐龙及其它陆生生物的乐园,大量的恐龙和其他爬行动物及鸟类在此活动,恐龙足印就发育在该带上,当湖平面上升时,三角洲前缘遭受淹没,这些恐龙足印得以保留。

6. 结论

1) 从恐龙足印附近的孢粉化石初步判断该恐龙足印发育的地层可能为下、中侏罗统。

2) 第一类恐龙足印可能为大型兽脚类恐龙所留,臀高为2.54 m,体长约为6.68 m;第二类恐龙足印较大,可能为蜥脚类恐龙所留,臀高大概是6.52 m,身长为16.43 m。

3) 早-中侏罗世该区气候潮湿,植物繁茂,湖泊边缘水草肥美,为恐龙等大型动物提供了良好的生存环境。

附录

图版1

图版2

图版3

图版4

图版5