1. 引言

已有大量研究认为,对威胁刺激的注意偏向是焦虑产生和持续的原因(Cisler & Koster, 2010; Bar-Haim et al., 2007)。注意偏向是指个体对特定刺激的选择性注意。以往采用情绪Stroop、点探测、空间线索和视觉搜索等范式,针对不同年龄阶段的广泛性焦虑、强迫症、社会恐惧、考试焦虑、特质焦虑等多种焦虑人群的大量研究中,都发现对威胁刺激注意偏向包括注意易化、脱离困难和注意回避三个成分。已有研究认为,焦虑个体对负性刺激会表现出注意偏向,即易受负性刺激信息的干扰,且不同焦虑的个体的注意偏向特征不同(高鹏程,黄敏儿,2008;杨智辉,王建平,2011;杨小冬,罗跃嘉,2005)。正常大学生对负性情绪词和中性词的注意偏向基本无差别,对正性情绪信息更多的是注意偏向(贾丽萍,张芹,2016)。原因可能在于,由指向引起的注意回避会在恐惧情境下消失(林国志,邓光辉,2010)。贾丽萍和张芹(2016)还发现状态焦虑者对负性情绪存在注意偏向,但可能同时有注意易化和注意脱离困难,即个体会很容易注意到负性情绪刺激并且很难将注意从负性刺激上转移。综上,大部分研究认为焦虑个体对负性情绪存在注意偏向,有认为是注意脱离困难的,也有认为是注意易化的。

就业焦虑是一种状态焦虑,它是指在就业紧迫的氛围下,个体无法全面的认识自己,也没有能力去解决就业问题,以及把握即将到来的局面而产生的负性情绪和心理生理反应(李杨,王丽,2016)。在高等教育大众化的背景下,就业焦虑已是大学生毕业生的一种普遍的心理状态(宁敏,2012)。已有的研究中发现性别、专业、城乡等在就业焦虑中存在显著差异(常宝瑞,方建东,2010;刘颖,2013;李杨,王丽,2016),但也有研究者持相反的观点(李小凤,2009;李杰,2011),造成研究结果分歧的原因可能在于被试的选取。从国内外已有研究中可以发现,关于焦虑个体对情绪刺激注意偏向的研究中,通常设置正常个体作为对照组,当然也有专门针对焦虑个体进行研究的(戴美霞,杨文翰,2016),但是相对较少。

作为一种特殊的状态焦虑,就业焦虑大学生对情绪刺激的注意偏向有何特点呢?这是本研究拟解决的问题。因此,笔者针对高、低就业焦虑的大学生,选取情绪面孔作为刺激材料,探讨就业焦虑大学生在点探测任务中,对不同情绪面孔注意偏向的特点。研究所得的结论,可指导个体注意适宜的情绪面孔和接收其中蕴含的有益信息,对个体的身心发展有正向的作用。

2. 方法

2.1. 被试

从江苏某高校随机抽取146名大四毕业生施测《高校毕业生择业焦虑问卷》,剔除无效问卷2份,有效问卷144份,有效率为98%。把得分前27%和后27%的被试(各38人)分别作为高就业焦虑组和低就业焦虑组,并对得分进行t检验,结果发现,高就业焦虑组得分(M = 95.5, SD = 11.09)显著大于低就业焦虑组得分(M = 53.29, SD = 10.72),t = 16.87,p < 0.001。

实验从中随机选取高就业焦虑与低就业焦虑大学生各20名,被试视力正常,均为右利手。剔除反应时<200 ms或者>1000 ms的trial,再剔除M ± 2SD的之外的数据,对正确反应时进行平均。最终有效被试高就业焦虑组18人(女性11人),低就业焦虑组20人(女性10人)。

2.2. 实验设计

本实验采用2 (就业焦虑水平:高组、低组) × 3(刺激类型:积极–中性对、消极–中性对、中性–中性对) × 2 (探测位置:一致、不一致)的混合实验设计。其中就业焦虑水平是组间变量,刺激类型和探测位置是组内变量。

2.3. 材料及工具

高校毕业生择业焦虑问卷,共有26道题,1~5计分,分数越高就业焦虑越严重,该问卷重测信度为0.79,内部一致性系数为0.71 (张玉柱,陈中永,2006)。

从中国面孔表情图片系统中选取高兴和愤怒面孔各16张以及中性面孔64张(男女各半)来进行配对(龚栩,黄宇霞,王妍等,2011)。由20名大学生对面孔图片的唤醒度和愉悦度进行1~9评分。经方差分析,这三类情绪面孔在愉悦度(F = 807.87, p < 0.001)和唤醒度(F = 607.65, p < 0.001)上的得分呈显著差异。事后比较表明,愤怒和高兴面孔在唤醒度上无显著性差异(p > 0.05),而愤怒和中性以及开心与中性面孔之间具有显著性差异(ps < 0.001)。愤怒、开心和中性面孔三者之间任意两类面孔在愉悦度都具有显著性差异(ps < 0.001)。

采用E-prime 2.0编制实验程序。

2.4. 实验程序

包括3个block:练习block,包括8个trials (2个干扰trail。干扰trail是指刺激出现之后,并没有相应的探测点的出现,这样便可以减少被试预测行为的出现)。正式实验2个block,每个block各包含54个trials (6个干扰trail,不同情绪面孔图片的呈现位置是随机的,且左右两侧要各占一半)。

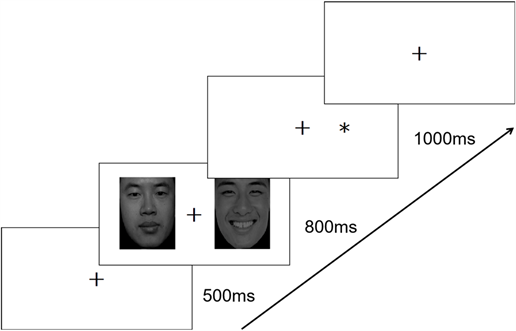

实验程序如下:屏幕中央首先呈现一个红色的“+”注视点,持续时间为500 ms;然后随机呈现一组情绪面孔图片,持续时间为800 ms;紧接着呈现探测点“*”,持续时间为1000 ms。主试要求被试对“*”的位置进行反应,出现在左侧按“F”键,出现在右侧按“J”键。如果在限制时间内被试没有做出反应将自动跳转到下一个trial (如图1所示)。

3. 结果

3.1. 不同就业焦虑大学生对不同情绪面孔的注意偏向

将实验所得数据录入SPSS21.0进行统计分析。反应时描述性统计结果见表1。

对高、低就业焦虑组被试在不同情绪面孔类型条件下的反应时进行2 (组别:高就业焦虑、低就业焦虑) × 3 (刺激类型:积极、消极、中性) × 2 (探测位置:一致、不一致)的重复测量方差分析,结果发现,探测位置主效应显著,F(1,36) = 6.413,p = 0.016,

。进一步配对比较发现,同侧探测反应时显著小于异侧探测反应时(MD = −3.989)。刺激类型与探测位置交互作用显著,F(2,72) = 6.842,p = 0.013,

。进一步配对比较发现,积极情绪条件下,异侧探测反应时显著大于同侧探测反应时(MD = 7.265),而消极情绪条件下则没有显著差异。其余主效应和交互效应均不显著(ps > 0.05)。

Figure 1. Sequence of events in the dot-probe task

图1. 点探测任务流程

3.2. 不同就业焦虑大学生对情绪面孔的注意偏向的成分分析

计算高、低就业焦虑组的注意易化和注意脱离指标(Koster, Crombez, Verschuere, & DeHouwer, 2004),描述性统计结果见表1。

Table 1. Attentional bias score and reaction time (M ± SD) of high- and low-employment anxiety groups in the dot-probe task

表1. 高、低就业焦虑组在点探测任务中的注意偏向分和反应时(M ± SD)

备注:*结果来自注意偏向分与0之间的独立样本t检验(p < 0.05)。

分别将两组被试在不同类型情绪面孔的注意易化和脱离指数与0值进行比较,结果发现,高就业焦虑被试对积极情绪面孔和消极情绪面孔的注意脱离指数均大于0,但没有达到显著水平(ps > 0.05)。注意脱离指标为正说明,高就业焦虑被试对情绪面孔刺激脱离困难。高就业焦虑被试对积极情绪面孔和消极情绪面孔的注意易化指数亦与0没有显著差异(ps > 0.05)。

低就业焦虑被试对积极情绪面孔和消极情绪面孔的注意易化指数均大于0,且达到显著水平,t(19) = 2.912,p = 0.009;t(19) = 2.125,p = 0.047,该结果说明,低就业焦虑被试对积极和消极情绪面孔刺激均存在注意易化。低就业焦虑被试对积极情绪面孔和消极情绪面孔的注意脱离指数与0没有达到显著差异(ps > 0.05)。

对两组被试的注意易化和脱离指数分别做2 (组别:高、低就业焦虑) × 2 (刺激类型:积极、消极)的重复测量方差分析。对注意脱离指数分析结果表明,就业焦虑水平主效应边缘显著(F(1,36) = 3.472,p = 0.071,

),进一步配对比较发现,与低就业焦虑组相比,高就业焦虑组对积极情绪面孔的脱离更困难(F(1,36) = 4.173,p = 0.048,

);高、低就业焦虑组对消极情绪面孔的脱离指标没有显著差异(p>0.05)。对注意易化指数分析结果表明,主效应及交互效应均不显著(ps > 0.05)。

4. 讨论

本研究采用点探测范式,探讨了高、低就业焦虑大学生对积极和消极情绪面孔的注意偏向,结果发现,低就业焦虑大学生对积极情绪面孔和消极情绪面孔都存在注意易化,即个体更容易注视有情绪的面孔;高就业焦虑大学生对积极情绪面孔图片有脱离困难趋势,即注意很难从积极情绪面孔上离开。研究的结果没有完全验证假设,下文将对此结果进行讨论,并分析其中可能的原因。

4.1. 不同就业焦虑大学生注意偏向差异

首先,高、低就业焦虑在情绪面孔的总平均反应时上没有明显的差异,这与研究假设相符。本研究还发现,高、低就业焦虑个体对于积极和消极情绪面孔的反应时无显著差异,这与王雪利(2017)的研究结果有所不同。本研究结果可借用图式理论来解释。该理论指出,图式是记忆中有组织的知识结构,与早期经验息息相关,当刺激的结构与图式类似时,就会优先加工这类的刺激,进而产生注意(彭晓哲,周晓林,2005)。就业焦虑的大学生对于积极情绪面孔和消极情绪面孔均需要关注,因此,他们可能并没有存在对某一类型独特的注意偏向。情绪面孔图片同侧探测条件下的反应时显著小于异侧探测条件下的反应时,符合实验预期且这与以往研究结果一致。

4.2. 不同就业焦虑大学生对情绪面孔的注意偏向特征

本研究发现,低就业焦虑大学生对积极情绪面孔和消极情绪面孔都存在注意易化,即个体更容易注意到情绪的面孔。Ohman驱动注意理论表明,个体一生下来就对刺激进行有选择的回避,所以面对刺激的时候,情绪会激发个体对其注意(曾瑜芳,2005),导致注意易化。

高就业焦虑大学生对积极情绪面孔图片有脱离困难趋势,即注意很难从积极情绪面孔上转移。笔者推测可能原因在于高就业焦虑个体对消极情绪面孔的注意解除是一种“保护机制”,从而保护个体免受负性情绪对个体的过度消极影响(McCabe, Gotlib, & Martin, 2000),这与我们日常生活中总是选择安全,躲避危险是同样的道理。

同样的,研究结果与预期不同也可能是由于刺激呈现时间与以往存在差异:有研究发现,点探测任务中,实验结果会因为刺激呈现时间不同而发生改变(Mogg, Bradley, & Miles, 2004),比如刺激呈现时间为500毫秒时,研究者发现个体存在注意偏向,但是当刺激呈现时间改为1500毫秒时,这样的结论却并不成立,这可能与被试反应能力的快慢有一定的关系。此外,被试是大四毕业生,若是在填完就业焦虑问卷之后找到工作,就业焦虑就会大大减轻,从而影响实验结果,这在以后的实验中需要得到控制。

本研究结果的实际应用,就业焦虑大学生对积极和消极的情绪都很关注,所以在日常生活中多给一些鼓励或者正向积极的情绪反馈,建立他们的自信心。在面试过程中,高就业焦虑者看到消极或具有威胁性的刺激可能会增加自身的焦虑,从而造成面试失败,为了减少或者避免这一结果的出现,面试官可以表现出积极友好的表情,这样既能在一定程度上减少面试者的焦虑情绪,同时也可以增强其自信。

大学毕业生在就业过程中难免会产生一些焦虑、抑郁情绪,轻度的焦虑可以激发潜能,产生紧迫感,从而更努力地寻找就业机会,有一定的积极作用。然而过度的焦虑可能带来负面情绪和过激行为,应该及时给予关注和心理干预以缓解其就业焦虑水平,如注意偏向训练(Bar-Haim, 2010;郝爽,李萍,王晓龙等,2018)、体育运动干预等(杜铭,韩志霞,肖坤鹏,2013)。这也是未来研究应关注的重点之一。

5. 结论

高就业焦虑大学毕业生对积极情绪面孔有脱离困难趋势,即注意很难从积极情绪面孔上转移。低就业焦虑大学毕业生对积极和消极情绪面孔都存在注意易化,即个体更容易注意情绪面孔。

基金项目

江苏省教育科学十三五规划项目(2016-ZX0110-00202);江苏省高校哲学社会科学基金(2018SJA1742);江苏理工学院社科基金项目(KYY16519)。

NOTES

*通讯作者。