摘要: 通过对山东新石器时代聚落遗址的堆积特征、时空分布特征进行分析,探讨山东省聚落的传承方式以及时空分布与环境演变之间的关系。结果表明:山东新石器时代遗址在堆积形态上主要表现为单一型(占比80.69%),文化传承模式在鲁中南地区表现为连续且相对稳定的模式,而在鲁西北地区表现为间断的、非稳定模式。遗址数量呈现出增多–急剧增多–减少的变化规律。遗址的空间分布同样具有规律性,后李文化遗址分布呈现集中式且多依水分布,北辛文化时期遗址分布向东、西延伸,大汶口文化时期遗址分布向南扩展,至龙山文化时期分布范围遍及全区,但至岳石文化时期遗址分布范围显著收缩,尤其低海拔平原地区遗址密度明显降低。距今8000~5000年温暖湿润的气候环境促进了新石器早中期文化的持续发展,而距今5000~4000年气候温暖程度降低但仍较为适宜,海岸线不断后退,龙山文化得以繁荣发展。但距今4000年前后的降温、频发的洪患灾害和战争共同导致了龙山文化显著衰落,使其被岳石文化所代替。

Abstract:

Based on the analysis of the accumulation characteristics and spatio-temporal distribution charac-teristics of Neolithic settlement sites in Shandong Province, this paper discusses the inheritance mode of settlements in Shandong Province and the relationship between spatio-temporal distribu-tion and environmental evolution. The results show that the accumulation form of Neolithic sites in Shandong is mainly a single type (accounting for 80.69%), and the cultural inheritance model is continuous and relatively stable in the central and southern part of Shandong, while intermittent and unstable in the northwest of Shandong. The number of sites shows a law of increase-sharp in-crease-decrease. The spatial distribution of sites is also regular. The distribution of post-Li cultural sites is centralized and mostly distributed according to water, the distribution of sites in the period of Beixin culture extends to the east and west, and the distribution of sites in the period of Dawen-kou culture extends to the south. It covers the whole region in the period of Longshan culture, but it shrinks significantly in the period of Yueshi culture, especially in the low-altitude plain area. The warm and humid climate 8000~5000 years ago promoted the sustainable development of the early and middle Neolithic culture, while the warm climate decreased but still suitable for 5000~4000 years ago, the coastline retreated continuously, and Longshan culture flourished and developed. However, the cooling, frequent flood disasters and wars around 4000 years ago led to the significant decline of Longshan culture, which was replaced by Yueshi culture.

1. 引言

区域聚落形态及演化特征研究是环境考古和聚落考古研究的重要方面,可以为探究和阐释隐含其中的人类文化和自然环境相互作用的机理提供新的视角。随着计量地理学方法和以“3S”为核心的空间信息技术的迅速发展,其在史前聚落研究中的优势逐渐被认可,并被广泛的应用于史前聚落研究。目前国内外相关学者开展了大量研究,在聚落演化方面的研究有较多。如Lyn Wadley在南非进行的中石器时代聚落演化研究 [1]。崔之久等在西拉沐沦河流域和汶泗流域进行的史前聚落传承模式研究 [2]。高蒙河在长江下游进行的史前聚落演变模式研究 [3]。鲁鹏在环嵩山地区开展的史前聚落演替模式研究 [4] 等。由于GIS技术有着地理信息数据采集、数据管理、空间分析和属性分析、地理信息可视化等功能,目前广泛应用于国土资源、交通、统计、公安、城市规划等领域和部门 [5]。GIS技术对于考古海量空间数据的存储和检索都有独特的优势,并且在大范围地区对聚落进行研究具有各类遗存的共时性和不同聚落的共时性的确定等方面的难度,因此将GIS技术应用在聚落的研究具有重要意义。利用GIS技术对聚落的研究较多,如马寅清 [6] 利用GIS空间分析技术和数字高程模型,对洛阳市史前聚落遗址空间分布特征展开研究。周金艳 [7] 利用GIS技术成功进行了环嵩山地区史前聚落数据库应用示范。李宁 [8] 利用GIS技术对长江中游新石器晚期聚落遗址进行时空分布研究等。但目前对山东史前聚落的类似研究开展较少。山东史前聚落分布众多,时代延续,而且包括许多早期城址,这些城址的分布密度与重要性在国内外均较为罕见。因此,山东地区成为开展聚落分布特征与演化研究的理想地点。然而,目前对该地区聚落特征及演化的研究主要有丁敏 [9],郭媛媛 [10] 等,且研究多集中在某个特定区域,而对整个山东地区的研究和分析,尤其是利用GIS技术进行的聚落分布形态及演化的研究目前仍然较少,亟待开展。

2. 研究区概况

2.1. 研究自然概况

山东省地处黄河中下游地区,区内地势中部高四周低,中部为鲁东南山地丘陵,西北部为华北平原。本区为温带季风气候,沿海地区受海洋影响,为海洋性较强的温带季风气候。本区气候适宜,资源丰富,自古以来就是人类繁衍生息的优良场所。

2.2. 研究区史前文化发展序列

山东地区在文化区系上属于海岱文化区的一部分。海岱文化区是我国古文化发展的重要地区,也是中华文明起源与发展的重要地区。近几十年来,该区考古研究工作取得了较大进展,本区基本建立起相对连续的新石器时代文化发展脉络,即:后李文化(8500~7500 a BP)–北辛文化(7400~6300 a BP)–大汶口文化(6300~4600 a BP)–龙山文化(4600~4000 a BP)–岳石文化(3900~3500 a BP)。

3. 研究方法

根据《中国文物地图集·山东分册》提供的资料信息结合近年来考古遗址发掘资料等,在Excel中将山东新石器时代不同文化时期(主要为后李文化、北辛文化、大汶口文化、龙山文化和岳石文化)聚落遗址数据进行细致梳理,在ArcGIS中通过配准、数字化和信息录入等建立山东史前遗址数据库,并分别建立后李文化、北辛文化、大汶口文化、龙山文化和岳石文化遗址数据库。从地理空间数据云网站(http://www.gscloud.cn/home)下载数字高程模型(DEM)数据,并合成山东省DEM数据,在ArcGIS 10.2.2软件环境下,将山东省DEM数据与遗址点进行叠置,得到山东新石器时代不同文化时期遗址分布的海拔高程图,分析遗址的时空分布特征及其变化规律。利用ExtractValuesToPoints工具提取遗址的海拔高程数据,分析不同时期文化遗址分布的高程变化。

4. 结果分析与讨论

4.1. 山东新石器时代遗址堆积特征及文化传承模式

将新石器时代考古遗址的文化层堆积归结为两类:一类是只包含了一个类型文化堆积的遗址,称为单一型遗址;另一类是包含了不同类型文化堆积的遗址,称为叠置型遗址 [2]。通过对山东省内16个下辖市及所含县区进行的单一型、叠置型考古遗址统计(见表1),结果表明遗址在堆积形态上主要表现为单一型。在统计的遗址中,单一型遗址共有1642处,所占比例80.69%,叠置型遗址393处,所占比例19.31%。处在鲁中南地区的潍坊、淄博、济南、泰安四个市区的遗址数最多,为724处,占山东总遗址数的35.58%,且叠置型遗址数最多,占山东地区叠置型遗址总数的34.10%。处在鲁西北地区的东营、滨州、德州、聊城四个市区的遗址数最少,为127处,占山东总遗址数的6.24%,且叠置型遗址数最少,占山东地区叠置型遗址总数的8.14%。

从以上分析可知,山东地区新石器时代文化发展相对连续,但文化传承方式在不同地区表现出了不同的特征。鲁中南地区叠置型遗址较多,文化传承表现为连续且相对稳定的传承模式。而鲁西北地区叠置型遗址数量最少,表现为间断的、不连续、非稳定的模式,即前期文化衰退后,新的文化在此地重新发展的几率小。这种文化传承模式的差别与区域构造背景和自然地理环境的稳定性程度差异有关。

Table 1. Statistics of site types in Shandong area

表1. 山东地区遗址类型统计

4.2. 遗址时空分布特征分析

4.2.1. 山东新石器时代遗址数量变化

山东地区史前新石器时代遗址数量众多,且呈现出明显的数量变化,见表2所示。后李文化时期的遗址数量在5个时期中最少,为9处,且出现频率最小,每千年遗址数为9,遗址数量占整个新石器时代遗址总数量的0.36%,可视为萌芽阶段。北辛文化时期的遗址数量增多至107处,每千年遗址数为97处,该时期遗址数量占新石器时代遗址总数的比例为4.31%。大汶口文化时期遗址数量明显增加,达到555处,每千年遗址数增至326处,遗址占比达22.33%,表明文化持续发展。龙山文化是山东史前文化发展的鼎盛期,遗址数量最多,达1505处,占比高达60.56%,每千年遗址数为2508,可视为文化发展的巅峰阶段。岳石文化时期遗址数量急剧衰减至309处,遗址占比仅为12.43%,每千年遗址数为773,相比龙山文化时期,文化发展水平显著衰退。

Table 2. Changes in the number of prehistoric sites in Shandong Province

表2. 山东史前遗址数量变化

总体而言,山东新石器时代遗址数量变化的趋势表现为增多–急速增多–减少。其中急速增多表现在大汶口、龙山文化时期,在岳石文化时期数量减少。

4.2.2. 山东地区遗址空间分布特征

聚落的选址与自然环境条件、生产基础条件密切相关。人类总是倾向于在地势平坦、气候适宜、水源充足、有利于防灾的地点集聚生活 [11]。

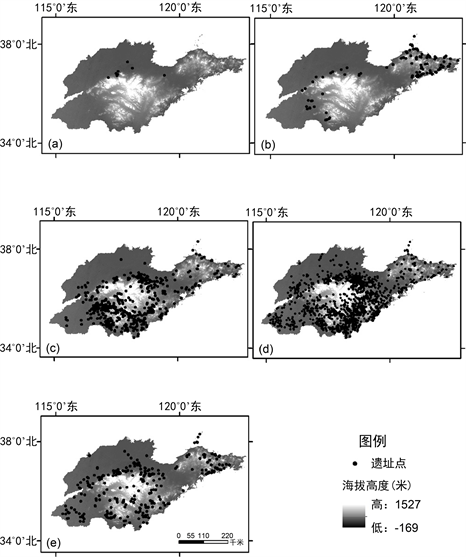

后李文化遗址分布呈现集中式,9处遗址集中分布于鲁中泰沂山地北麓海拔相对较高的冲、洪积台地之上,且遗址多临近河流等水源地(图1(a))。北辛文化的分布范围相比前期明显扩展(图1(b)),环鲁中山地山麓地区和胶东半岛地区为北辛文化遗址的两个集中分布地区。胶东半岛地区在该时期逐渐形成白石文化类型 [12],遗址数量显著增加,其中烟台和威海市遗址数量分别增加至54处和24处,而鲁西北平原地区鲜有遗址分布。大汶口文化遗址分布范围的扩展更加明显,且向鲁中南地区的扩展最为显著(图1(c))。据统计临沂市范围内大汶口文化遗址的数量高达116处。此外,遗址分布的海拔高度也进一步降低。龙山文化时期,遗址数量呈现爆发式增加,分布范围扩展至整个区域(图1(d)),且前期不被人们利用的低海拔冲积平原和冲海积平原地区也开始被广泛利用。据统计,海拔高程在0~100 m高程范围内遗址数量为1095处。岳石文化时期遗址分布范围明显收缩,遗址密度降低,零散分布在研究区内(图1(e))。海拔较低易受洪泛灾害影响的平原地区遗址数量的减少最为明显。

Figure 1. Temporal and spatial distribution of Neolithic sites in Shandong Province

图1. 山东省新石器时代文化遗址时空分布

4.3. 环境演变对山东史前遗址时空变化的影响

聚落的分布及演变与区域的环境演变息息相关。研究区古环境研究结果 [9] [13] 表明,全新世气候变化呈现出早期变暖,中期暖湿,后期逐渐转凉的特征,其中,最为暖湿的阶段为距今7000~5000年,5000a BP气候环境呈现出变凉趋势,且在4000 a BP前后出现显著的降温事件 [13] [14] [15]。研究区位于黄河下游地区,黄河下游河道曾发生数次变迁,研究区北部和东部靠近渤海和黄海,全新世期间海岸线曾发生数次进退变化,尤其中全新世海侵范围最大时,海岸线曾经向陆推进几十公里 [16]。

研究区全新世期间的环境变迁对区域文化的发展产生了显著影响。8000~5000a BP气候温暖湿润,水热资源配置优越,自然资源较为丰富,为后李文化、北辛文化、大汶口文化的发展提供了良好的条件,新石器文化持续发展,遗址数量逐渐增多。受全新世海侵的影响,海平面升高,研究区地势低平的沿海地区被海水淹没,因而新石器早中期遗址多分布在海拔相对较高的洪积扇平原或台地上。距今5000~4000年,气候向干凉方向发展但仍较为适宜,海岸线不断后退,大片地势相对较低的平原地区由于更加适宜从事农业生产因而成为人类聚集的地区,龙山文化获得蓬勃发展,龙山文化时期的聚落遗址数量呈现出爆发式增长,可能已出现最早的城邦式国家。然而距今4000年左右出现的明显的降温事件,与日益频发的洪患灾害和频繁的部落之间的征战,共同导致了区域龙山文化晚期的衰落,取而代之的岳石文化无论在遗址数量和规模上,还是在生产力水平上都显著落后于龙山文化。

5. 结论

1) 山东史前新石器时代遗址堆积形态主要表现为单一型,但不同区域传承模式有明显差异,鲁中南地区遗址密集且多为叠置型遗址,文化传承表现为连续且相对稳定的模式,而鲁西北地区则相反,为间断且不稳定的文化传承模式。

2) 山东史前遗址的数量和时空分布表现出一定规律性,新石器早期的后李–北辛文化时期遗址数量稀少,集中分布在泰沂山地北麓的冲洪积台地上,海拔高程相对较高;大汶口文化时期遗址数量显著增加,且分布范围向东、南方向扩展;龙山文化时期遗址数量显著增加,分布范围扩展至整个区域,尤其在低海拔的平原地区遗址分布密集;岳石文化时期遗址数量急剧减少,分布范围向高海拔地区收缩。

3) 全新世早中期相对适宜的气候环境促进了该区文化的持续发展。全新世中期海岸线的向陆延伸将新石器早中期文化遗址限制在海拔相对较高的区域,随着全新世中晚期海岸线的后退,遗址分布的海拔高程范围明显降低。距今4 ka左右显著的降温和频发的洪患灾害等共同导致了该区岳石文化的显著衰落。

基金项目

本研究受省级大学生创新创业训练计划(项目名称:基于GIS的山东史前聚落分布形态与演化研究,项目编号:S202010452120)资助。

NOTES

*通讯作者。