1. 引言

石墨(graphite)作为一种性能优异,结构稳定的负极材料,具有低生产成本、较高的电化学性能和较高的安全性能等优势 [1] [2] [3]。然而,随着人们对便携式电子设备需求的增加,石墨材料较低的能量密度和较差的倍率性能已无法满足实际的应用需求。针对这些问题,有许多对石墨进行表面改性的方法被广泛研究,如电沉积、表面掺杂与化学修饰等 [4] [5] [6] [7]。然而,现有的改性方法依然存在着工艺复杂、沉积不均匀等问题。因此,如何得到一个稳定且均匀的镀层是是现如今该领域的一大挑战。

石墨烯作为一种导电性能优异的碳材料,已经被广泛应用于锂离子电池负极材料的表面改性当中。一方面,石墨烯可以作为缓冲材料,减少一些结构不稳定材料(如Si,金属氧化物等)在嵌锂/脱锂过程中的结构变化 [8] [9] [10];另一方面,石墨烯作为导电网络可以提高所修饰材料的导电性和界面电荷的快速转移能力,从而减少充放电过程中造成的不可逆容量损失 [11] [12] [13]。在本文中,为了提高石墨材料的首次库伦效率,倍率以及循环等电化学性能,采用电沉积方法制备了不同时间条件下的石墨/还原氧化石墨烯(graphite/rGO)复合材料。利用FE-SEM、TEM等方法来分析复合材料的微观形貌。在此基础上,研究对比不同条件下石墨/还原氧化石墨烯复合材料的电化学与动力学性能,并进一步探讨其储锂能力。

2. 实验

实验中使用的人造石墨是由课题组将无烟煤在2800℃下高温煅烧得到,氧化石墨烯由课题组内通过Hunmmers法制备得到 [14]。在搅拌30 min,超声30 min后,配置10 mL 1 mg mL−1的氧化石墨烯水分散液备用。电沉积使用的装置如图1所示,将1 g人造石墨与配置好的氧化石墨烯水分散液置入不锈钢滚筒中,通电后转动滚筒保证电沉积的均匀性。通过设置不同的电沉积时间(15~60 min),得到了不同还原氧化石墨烯包覆量的石墨材料。抽滤后,将材料置于真空干燥箱中,在110℃下干燥12 h。以N-甲基吡咯烷酮(NMP)为溶剂,将活性物质、聚偏氟乙烯(PVDF)、乙炔黑以8:1:1的比例混合,搅拌均匀后涂敷在厚度为9 μm的铜箔上,110℃真空干燥后切成直径为12 mm的圆片备用。在充满氩气的手套箱内以上述圆片为工作电极,直径15 mm、厚度0.45 mm的锂片为对电极,以1 M LiPF6的碳酸乙烯酯(EC)/碳酸甲乙酯(EMC)/碳酸二甲酯(DMC) (体积比1:1:1)混合溶剂为电解液,以Celgard 2325膜为隔膜,组装CR 2025扣式电池。

随后,对所制备的复合材料的微观结构、电化学与动力学性能进行表征:使用德国Zeiss Ultra 55场发射扫描电镜(FE-SEM)观察分析样品的表面微观形貌;使用LAND-CT2001A型中国武汉蓝电生产的电化学工作站对上述电极进行恒电流充放电测试;使用JOEL JEM-2100F透射电子显微镜(TEM)观察样品第一次嵌锂/脱锂后的表面微观结构变化;使用PGSTAT 302N瑞士万通公司生产的电化学工作站在0.01~3 V范围内的伏安循环(CV)曲线,0.1~100 kHz频率范围内的电化学阻抗谱图(EIS)以及0.5 V电压下的恒电位阶跃曲线进行了测试。

Figure 1. Electroplating experimental setup

图1. 电沉积装置图

3. 结果与讨论

3.1. Graphite/rGO材料的形貌分析

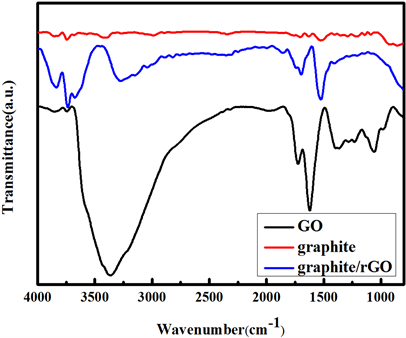

如图2所示,为石墨材料与石墨/还原氧化石墨烯复合材料的FE-SEM图。相较于未经处理的石墨材料(图2(a)),被还原氧化石墨烯修饰后的石墨材料颗粒表面出现了石墨烯片层。当电沉积时间为15 min时,如图2(b)所示,石墨表面分布有少量的石墨烯片层,而当电沉积时间为30 min时,如图2(c)所示,薄纱状的片层石墨烯片层均匀的包覆在石墨颗粒表面,同时形成的网络结构将石墨颗粒之间进行了桥连。而在图2(d)中,对应电沉积时间为60 min,还原氧化石墨烯层明显变厚,说明此时氧化石墨烯已经过量。此外,如图3所示,为氧化石墨烯、石墨与石墨/还原氧化石墨烯复合材料的FTIR图谱。原材料中的特征峰强度较为微弱,而在复合材料中1730 cm−1处,代表氧化石墨烯的羧基中的(C=O)的特征振动峰出现在其FTIR图谱中。说明在电沉积过程中复合材料中的氧化石墨烯被部分还原。

3.2. Graphite/rGO材料的电化学性能分析

如图4(a)所示,与石墨相比,石墨/还原氧化石墨烯具有较高的首次库伦效率,其中,石墨/还原氧化石墨烯(30 min)材料的首次库伦效率高达81.1% (表1)。不同电沉积时间的石墨/还原氧化石墨烯复合材料在不同电流密度下的恒电流充放电曲线如图4(b)所示。从图中可以看出,与石墨相比,石墨/还原氧化石

Figure 2. SEM images of graphite (a) and graphite/rGO composite of electroplating time of (b) 15 min, (c) 30 min, (d) 60 min

图2. 石墨与电沉积时间分别为15 min (b),30 min (c),60 min (d)的石墨/还原氧化石墨烯复合材料的扫描电子显微照片

Figure 3. FTIR spectra of GO, graphite and graphite/rGO composite

图3. 氧化石墨烯、石墨与石墨/还原氧化石墨烯复合材料的FTIR谱图

墨烯复合材料具有较高的充放电比容量。石墨/还原氧化石墨烯(30 min)在0.1 A∙g−1电流密度下的平均可逆储锂比容量为(397 mAh∙g−1),高于石墨的储锂比容量(302 mAh∙g−1)。由此可知,石墨/还原氧化石墨烯复合材料中由还原氧化石墨烯形成的导电网络可以为材料提供一些额外的储锂位点。石墨/还原氧化石墨烯的倍率性能表现也优于石墨,在0.1、0.2、0.5、1 A∙g−1电流密度下,石墨/还原氧化石墨烯的平均可逆比容量分别为397 mAh∙g−1、308 mAh∙g−1、203 mAh∙g−1、78 mAh∙g−1。倍率性能测试完成后,将电流密度设置为0.1 A∙g−1,如图4(c)所示,石墨/还原氧化石墨烯(30 min)表现出更好的循环稳定性;并且相较于石墨,石墨/还原氧化石墨烯材料在循环后具有更高的比容量,这是由于rGO的包覆为材料表面提供了更多的储锂位点。在石墨/还原氧化石墨烯复合材料中,还原氧化石墨烯形成的导电网络有利于维持材料结构的稳定性,同时也有利于为材料颗粒之间提供更好的电接触。

Figure 4. (a) charge/discharge voltage profiles during the first charge/discharge, measured at a current density of 0.1 A∙g−1, (b) Galvanostatic charge/discharge curves of graphite and graphite/rGO composite as anode materials, measured at current densities from 0.1 to 1 A∙g−1, and (c) charge/discharge cycling curves at 0.1 A∙g−1

图4. 石墨与不同电沉积时间的石墨/还原氧化石墨烯复合材料的(a) 在0.1 A∙g−1电流密度下首次充放电过程中电压与比容量的关系曲线,(b) 不同电流密度下的恒电流充放电曲线,(c) 0.1 A∙g−1电流密度下的充放电循环曲线

Table 1. Initial coulombic efficiency of graphite and graphite/rGO as anode materials for LIBs

表1. 石墨与石墨/还原氧化石墨烯作为锂离子电池负极材料的首次库伦效率

为了进一步探究石墨/还原氧化石墨烯复合材料首次库伦效率高的原因,对两种材料第一次充放电后的TEM图像进行了分析(图5)。可以看出在经过第一次嵌锂/脱锂后,石墨形成的SEI膜厚度约为20 nm,而石墨/还原氧化石墨烯复合材料形成的SEI膜约为5 nm,远小于石墨材料。这说明rGO的包覆有助于在首次充放电过程中形成更薄的SEI膜,从而减少不可逆容量损失,提高锂离子电池的首次库伦效率。

Figure 5. TEM image of (a) graphite/rGO composite after (b) initial lithiation/delithiation

图5. (a) 石墨,(b) 石墨/还原氧化石墨烯复合材料首次嵌锂/脱锂后的TEM图

为了探究石墨与石墨/还原氧化石墨烯复合材料的储锂机制,对两种材料的前3次充放电循环CV曲线进行了分析。如图6(a)所示,在第一次充放电过程中,石墨的CV曲线在0.92 V处出现SEI膜形成对应的峰,而在石墨/还原氧化石墨烯复合材料的第一次充放电中(图6(b)),该峰位得到了抑制。而且,石墨/还原氧化石墨烯的第二次及第三次充放电循环中的CV曲线具有更好的重叠性,这表明还原氧化石墨烯的包覆增强了材料的导电性,这有助于减小电池极化,并提高锂离子嵌入脱出时的可逆性。

Figure 6. CV curves of (a) graphite and (b) graphite/rGO composite as anode materials, measured at a scanning rate of 0.01 mV s-1

图6. (a) 石墨,(b) 石墨/还原氧化石墨烯复合材料作为负极材料在0.01 mV s−1扫速下的CV曲线

图7(a)~(b)所示为未经处理的石墨和石墨/还原氧化石墨烯复合材料分别作为锂离子电池负极材料时的奈奎斯特曲线。图7(c)为使用Nova软件建立的对应等效电路图,高频处的半圆对应电荷转移阻抗(Rct),中频区对应的是电荷转移过程中的极化电阻(Re),低频内的斜线对应Warburg阻抗Zw,对应的是锂离子扩散过程。根据该等效电路图拟合得到石墨和改性后的石墨/还原氧化石墨烯复合材料的Rct分别为121 Ω和94.2 Ω,这说明rGO的包覆可以有效提高复合材料的导电性,同时加速充放电时的界面电荷转移能力,进而提高材料的倍率性能。图8是石墨和石墨/还原氧化石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料的恒电位阶跃曲线,根据公式1,可以计算得出锂离子扩散系数(D),并列在表2当中。与石墨相比,石墨/还原氧化石墨烯复合材料表现出更高的D值,这是由于包覆在石墨表面的rGO对电极表面与电解液的浸润性有改善作用,锂离子在材料内部的扩散能力得到了提升。

(1)

Figure 7. EIS (Nyquist plots) of (a) graphite, (b) graphite/rGO composite as anode materials as well as the fitted curves, and (c) the corresponding equivalent circuit

图7. (a) 石墨,(b) 石墨/还原氧化石墨烯复合材料的EIS (奈奎斯特曲线图)及其拟合曲线,(c) 对应的等效电路图

Figure 8. Chronoamperometry data (the natural logarithm of the anodic current versus charge time) of graphite and graphite/rGO as anode material, acquired at step potential of + 0.5 V for 1000 s

图8. 石墨与石墨/还原氧化石墨烯复合材料作为锂离子电池负极在0.5 V下1000 s的恒电位阶跃曲线

Table 2. Kinetic values of graphite and graphite/rGO as anode materials for LIBs

表2. 石墨与石墨/还原氧化石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料的动力学参数

4. 结论

本文通过电沉积方法制备了均匀性较好的石墨/还原氧化石墨烯复合材料,并研究了不同电沉积时间对其表面微观结构和电化学性能的影响。对比石墨材料与所制备的石墨/还原氧化石墨烯复合材料,证明了还原氧化石墨烯层的包覆不仅可以提高材料的导电性,同时表面形成的网络结构将石墨颗粒进行了桥接,通过电沉积还原氧化石墨烯包覆后的石墨材料的电荷传递电阻减小,锂离子扩散系数增大。此外,还原氧化石墨烯的包覆导致材料生成了更薄的SEI膜,因此,这种改性后的复合材料可以提供更高的首次库伦效率、倍率与循环等电化学性能。综合考虑制备方法的简洁性以及所制备材料良好的电化学性能,有望提高其在实际领域中的应用。