1. 引言

随着社会和科技的飞速发展,红外热像仪作为一种新型的测温仪器,以其安全、直观、快速等优点被广泛应用于医学方面 [1]。通过利用红外热像仪可以实时检测身体的温度变化以及人体内部的异常热源,能够更早发现机体的病理变化,从而达到早期诊断的目的 [2] [3] [4]。早在2008年,LI Qin-chuan等人就已经将红外热成像技术应用于冠心病诊疗的临床实践;2009年,郭艳萍等人应用红外热像仪诊断乳腺癌,其诊断准确率高达81.8%;2016年,WANG Linlin和LU Mei利用红外热成像技术测量肿瘤表面温度信息以获得肿瘤的相关信息 [5] [6] [7]。到目前为止,非接触式红外热成像技术与红外测温技术在某些重大疾病的早期筛查,疼痛性疾病以及皮肤疾病检查等方面的应用越来越频繁,将会对医学的发展做出更大的贡献 [8] [9]。

在我国,脑卒中已经成为临床多发病和常见病,其发病率、致残率和死亡率都居我国疾病前列,在2012~2013年度分别为1114.8/10万、114.8/10万、246.8/10万 [10] [11]。且脑卒中多为急性起病,经过抢救存活下来的70%~80%的急性脑卒中患者存在不同程度的功能障碍,对患者的日常生活活动能力造成了严重影响 [12],因此对急性期脑卒中患者生命体征的准确测量和恢复期的有效评估尤为重要。在临床护理工作中,体温是一种应用广泛的、测量患者生命体征的一项指标,它可以协助医护人员对疾病和机体的反应做出正确的诊断,并为治疗和护理提供理论依据。明确恢复期脑卒中患者健侧和患侧的温度差异,有助于医护人员对患者的恢复程度做出准确的判断和及时的治疗。但是在国内,把红外热像仪应用于人体肢体进行温度的检查和分析的做法还不太广泛,尤其是对偏瘫患者下肢温度的研究与分析。

目前,测量体温常用的方法是水银体温计和电子体温计,精确度高却不能在空间、时间上连续测定、观察身体表面的温度变化 [13]。但红外热像仪不但解决了这个问题,而且还能精确地记录出人体表面温度变化的图像,这对研究人体温度变化,观察疾病是一项新的无创功能性检测技术。不仅如此,红外热像图能够通过颜色直观反映出偏瘫患者患侧某一部位的温度异常。通过采集偏瘫患者健侧与患侧的红外热像图进行对比,能够清晰反映出患病部位,能更精准有效地对偏瘫患者进行治疗。因此,红外热成像技术与脑卒中相结合将会有很大的研究发展空间。

2. 研究对象与方法

2.1. 研究对象

抽取辽宁省沈阳市第二中医医院的47名偏瘫患者作为研究对象。

2.1.1. 一般资料

根据纳入标准,纳入辽宁省沈阳市第二中医医院47名偏瘫患者作为研究对象。其中男性患者34例,年龄55~75岁,平均年龄为(62.82 ± 6.21)岁,病程6~20个月,平均病程为(11.79 ± 4.05)个月;女性患者13例,年龄55~73岁,平均年龄为(65.31 ± 5.76)岁,病程6~19个月,平均病程为(11.31 ± 3.50)个月。

2.1.2. 纳入标准

1) 发病时间至少半年以上;2) 有过治疗的经历,有一定的直立行走能力;3) 发病部位主要是下肢的某一侧;4) 年龄在55~75岁之间(根据联合国卫生组织对年龄的界定,属于中老年人群体);5) 自愿参加本研究并签署了知情同意书。

2.2. 研究方法

主要采用实验法。

2.2.1. 实验器材

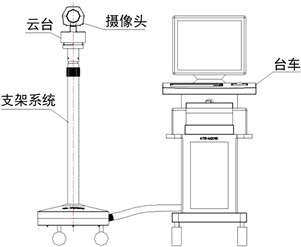

本文采用的实验器材是ATIR-M301热像仪。ATIR-M301热像仪由摄像头、伺服系统(包括台车、支架系统和云台)、计算机、应用软件等。如图1所示:

1) 摄像头:摄像头具有接收人体各部分红外辐射,模数转换、非均匀性校正、测温等处理,其接口功能具有USB2.0高速通讯的数据接口。

2) 伺服系统:伺服系统包括台车、云台、支架系统。

Figure 1. ATIR-M301 thermal imager

图1. ATIR-M301热像仪

2.2.2. 实验器材的环境设置及要求

红外热像仪检测系统的安装和布局必须遵循下列原则:1) 扫描室温度控制在24 ± 2℃。2) 扫描室空气流动尽量小,尤其是空调不能直接吹向患者或设备。3) 扫描室墙壁应尽可能采用深色、表明粗糙、不反光的材料。4) 设备需专线接地。

应用ATIR-M301热像仪进行图片采集时的布局如图2所示(主要保证摄像头与患者之间的距离为5 m):

2.2.3. 图像采集

采集图像时要求患者着短裤,并且尽量除去检查部位多余的饰物,纱布,膏药等。入室后休息10~20 min,期间不要摩擦,按压和抓搔机体检查部位。需要采集的图像包括:患者下肢前侧、后侧、健肢外侧(患肢内侧)、健肢内侧(患肢外侧)以及足底,因此采集图像时应保证患者可以独自或者在医护人员的帮助下做出如图3所示动作:

Figure 3. Postural image acquisition of hemiplegia patients

图3. 偏瘫患者图像采集姿势图

采集到的下肢的标准图像如图4所示:

3. 结果与分析

3.1. 健侧与患侧总平均温度的结果

通过ATIR-M301热像仪自带的电脑应用软件对采集的图像进行分析,得出了47名患者下肢健侧前、后、外、内侧以及足底的总平均温度以及患侧前、后、外、内侧以及足底的总平均温度。

从表1中数据可以得出,患者下肢健侧前、后、外、内以及足底的总平均温度分别为33.45℃、33.13℃、33.42℃、33.21℃、31.35℃,患者下肢患侧前、后、外、内以及足底的总平均温度为32.29℃、32.06℃、32.14℃、32.10℃、30.08℃,可以得出患者下肢健侧前、后、外、内、足底温度分别比患侧前、后、外、内、足底高1.16℃、1.07℃、1.28℃、1.11℃、1.27℃。这在一定程度上说明了偏瘫患者下肢患侧温度比健侧温度低1℃~1.5℃,两者之间存在差异。

Table 1. Comparison of total mean temperature of the anterior, posterior, outer, medial and plantlet of the lower extremity of patients with hemiplegia (˚C)

表1. 偏瘫患者下肢健侧与患侧的前、后、外、内侧以及足底的总平均温度对比(℃)

3.2. 统计学结果分析

为了证明偏瘫患者下肢健侧和患侧的温度有差异这一结果具有统计学意义,需采用 SPSS 16.0 统计软件对数据进行进一步处理验证。把所得的数据分成五组,分别为1组(健侧前、患侧前)、2组(健侧后、患侧后)、3组(健侧外、患侧外)、4组(健侧内、患侧内)、5组(健侧足底、患侧足底)。由于样本来自于同一对象的两个部分,且接受了两种不同的处理,即偏瘫前和偏瘫后,因此符合统计学上的配对样本均数t检验(简称配对样本t检验)的定义,因此分别对五组数据进行配对样本t检验,P < 0.05说明有显著性差异。

如表2所示,偏瘫患者下肢健侧与患侧的前侧温度经过配对样本t检验之后P < 0.05,说明差别有统计学意义,可以认为偏瘫患者下肢健侧与患侧的前侧温度存在明显的差异。

Table 2. Comparison of the anterior temperature of the healthy side and the affected side of lower extremity in patients with hemiplegia (˚C)

表2. 偏瘫患者下肢健侧与患侧的前侧温度比较(℃)

(注:与健侧前比较P < 0.05,*表示有显著性差异。)

如表3所示,偏瘫患者下肢健侧与患侧的后侧温度经过配对样本t检验之后P < 0.05,说明差别有统计学意义,可以认为偏瘫患者下肢健侧与患侧的后侧温度存在明显的差异。

如表4所示,偏瘫患者下肢健侧与患侧的外侧温度经过配对样本t检验之后P < 0.05,说明差别有统计学意义,可以认为偏瘫患者下肢健侧与患侧的外侧温度存在明显的差异。

如表5所示,偏瘫患者下肢健侧与患侧的内侧温度经过配对样本t检验之后P < 0.05,说明差别有统计学意义,可以认为偏瘫患者下肢健侧与患侧的内侧温度存在明显的差异。

如表6所示,偏瘫患者下肢健侧与患侧的足底温度经过配对样本t检验之后P < 0.05,说明差别有统计学意义,可以认为偏瘫患者下肢健侧与患侧的足底温度存在明显的差异。

Table 3. Comparison of the posterior temperature of the healthy side and the affected side of lower extremity in patients with hemiplegia (˚C)

表3. 偏瘫患者下肢健侧与患侧的后侧温度比较(℃)

(注:与健侧后比较P < 0.05,*表示有显著性差异。)

Table 4. Comparison of lateral temperature between the healthy side and the affected side of lower extremity in patients with hemiplegia (˚C)

表4. 偏瘫患者下肢健侧与患侧的外侧温度比较(℃)

(注:与健侧外比较*P < 0.05,*表示有显著性差异。)

Table 5. Comparison of inner temperature between the healthy side and the affected side of lower extremity in patients with hemiplegia (˚C)

表5. 偏瘫患者下肢健侧与患侧的内侧温度比较(℃)

(注:与健侧内比较P < 0.05,*表示有显著性差异。)

Table 6. Comparison of plantar temperature between the healthy side and the affected side of lower extremity in patients with hemiplegia (˚C)

表6. 偏瘫患者下肢健侧与患侧的足底温度比较(℃)

(注:与健侧足底比较P < 0.05,*表示有显著性差异。)

3.3. 分析与讨论

将红外热像仪应用于研究脑卒中偏瘫患者下肢的温度觉,这一做法在我国还不太普遍。冯亚青等人将红外热像仪用于研究和评估急性期和恢复期脑卒中偏瘫患者手部温度 [14],其结果表明急性脑卒中组患侧手平均温度较健侧高,而恢复期脑卒中组患侧手平均温度较健侧低;Benyy认为偏瘫后患侧肢体的温度变化呈双相性 [15],即在急性期温度升高,而慢性期则下降,这与本次实验的研究结果相似。由于偏瘫患者的瘫痪体侧肢体活动不便或者完全不能活动,再加上神经系统负反馈调节副交感神经持续兴奋,会导致偏瘫患者的患侧的循环血流量明显降低。在生理学上,循环血液是体内传递热量的一种比较重要的机制,我们把这种能够反映人类机体内部的温度的现象叫做体温。当人体患病或某些生理状况发生变化时,这种全身或局部的热平衡受到破坏或影响,于是在临床上表现为组织温度的升高或降低 [16]。因此测定人体温度的变化,也就成为临床医学诊断疾病的一项重要指标。

由以上数据可知,偏瘫患者下肢健侧和患侧温度存在明显的差异,这种差异产生的原因与机制目前为止还不清楚,但是现在比较流行且被大多数人所认可的一种原因是肌肉痉挛。据统计,约有41.6%的偏瘫患者的正常的肌张力会被肌肉痉挛所代替 [17]。肌肉痉挛时血液循环受阻,因此偏瘫患者下肢肌肉的温度变化将会更加明显。在正常条件下,丰富的血液循环为肌肉的工作提供必需的营养,而下肢肌肉作为维持人体直立姿势以及支持人类行走的重要肌肉群,需要更加丰富的血运来满足其工作时的营养。而偏瘫患者由于上运动神经元损伤导致下行传导降低,运动激活的共济能力缺损,来自中枢的抑制作用降低,牵张反射增强,正常的肌肉张力被肌肉痉挛所取代,导致肌张力增高及痉挛,肌群之间的协调作用被打破,出现异常的运动模式,病程日久者可导致肌肉萎缩 [18]。上述偏瘫患者的发病机制都可以影响下肢肌肉的血液循环,从而影响偏瘫患者的下肢温度。反之,我们也可以通过监测偏瘫患者的下肢温度来确定痉挛的肌肉,并对其进行相应的治疗,增加偏瘫患者下肢的血运,为下肢的肌肉提供所需的营养,这对偏瘫患者下肢肌肉的功能恢复以及避免肌肉萎缩都有积极的意义和作用。

除此之外,还有一种可能导致偏瘫患者下肢患侧温度低于健侧温度,即皮肤的散热作用。人体的体温,是身体产热和散热平衡的结果,体温的变化会因活动量的变化而变化 [19]。正常在进行大强度运动时,由于血液循环加速导致机体内部温度升高,皮肤作为主要的散热器官,会通过辐射,传导,对流和蒸发的方式散发出多余的热量,以维持机体内环境的稳定。其中对流是人体通过血液循环将热量传导到体表而散发出去,在这一过程中,皮肤的温度会随着皮肤周围的微小动脉和毛细血管血流量的改变而改变,皮肤温度会明显升高。而偏瘫患者瘫痪侧肢体肌张力虽然有增高,但是肌力小以至于肢体虽然能动,但是并不能克服重力而抬起,因此活动量较健侧相比少,可能会使偏瘫患者的瘫痪侧温度相对较低。再加上偏瘫患者的患侧经常处于被动体位,皮肤经常受压,血液循环相对较差,血运缺乏,因此血液循环将热量传导到瘫痪体侧的体表少,偏瘫患者的患侧温度也会相对较低,这也与本观察的结果相符合。

另外,还有皮肤的感觉障碍。因为偏瘫患者的瘫痪体侧皮肤常伴有皮肤的感觉障碍,对外界的刺激反应性降低或者完全消失,且伴有自主神经功能紊乱,出汗较多,散热快,也会导致偏瘫患者的患侧温度低于健侧温度 [20] [21]。

4. 治疗方法

虽然现代医学对脑卒中偏瘫痉挛的机制尚未明确,但随着现代医学知识的日趋完善和医学技术的不断发展,对脑卒中偏瘫的治疗方法确有很多,并且有一定的治疗效果。现代医学康复治疗的方法主要可分为药物和非药物两大类治疗方法。药物治疗分为内服和外用,内服主要是中西药的口服,外用则是穴位贴敷和中药熏洗 [22]。非药物治疗即康复训练和各种物理因子疗法,以及作业疗法和矫形器的使用等。但是经调查研究表明,单纯地使用一种治疗方法对偏瘫患者的康复效果并不明显。因此在临床上物理治疗经常与多种口服药物、手术等结合使用。目前在临床上采用最多的,也是最基础和最重要的恢复手段就是康复训练(又叫运动疗法),通常也结合一定的物理因子疗法,比如泥蜡和雷火灸。

在进行运动疗法之前,通常先进行泥蜡或者雷火灸等物理因子治疗,经过热传递使肌肉的温度升高,降低肌肉的粘滞性,使肌肉内的血液循环相对加快,有利于接下来运动疗法的治疗。运动疗法的机制就是最大限度发挥患者自身的运动能力,以人体正常的运动模式来提高肌张力,降低肌肉的拮抗力,提高肌肉控制神经的兴奋性。并且通过康复训练的机理研究可知,神经系统具有可塑性及肌肉拥有的记忆功能,经过反复的康复训练能够将正确的运动模式输入神经中枢系统,从而促进大脑和运动神经元重组,并通过不断地强化形成运动动力定型,恢复肌肉功能,提高患者的协调性。

5. 结论与建议

5.1. 结论

本文通过应用红外热像仪对47名偏瘫患者下肢的温度图像进行采集和分析,得出了偏瘫患者的下肢患侧温度要低于健侧温度,范围在1℃~1.5℃的结论。

5.2. 建议

将红外热像仪应用于研究偏瘫患者的温度觉,这一做法在国内还不太普遍。但是应用现代热像图技术观察人体“寒热”改变,已经开始受到国内外学者的注意。并且随着我国红外技术的发展,现代热像图仪技术性能已经得到了迅速的改善,应用范围不断扩大,现在不但能获得较为清晰的热像图,还有与之相匹配的计算机分析软件。尤其是医用红外热成像现在已经开始应用于脑卒中的发病前期,发病过程中的康复治疗评估,及相关并发症的评估中 [23]。除此之外,现代红外热像仪以其无创伤性和便利性,已经被我国学者张栋应用于研究针炙和经络的过程中,并且发现了体表存在的许多高温点和低温点与穴位分布有关;日本东京教育大学教育学部理疗科研究室西条已开始应用红外热像仪研究络实质及针灸治疗中穴位的热像图变化。种种事例表明,红外热像仪作为一种新的高科技术,在未来的现代医学中的发展将会是一片坦途。

基金项目

内蒙古师范大学教学研究项目(178jxyj052,mky201705, mky201709)。

NOTES

*通讯作者。