1. 引言

“傅里叶光学实验”是光学工程专业本科实验的重要组成部分之一,该实验不仅对于学生动手能力有一定要求,还需要有一定的理论基础,熟悉光学傅里叶变换的相关概念。在课堂教学中,很多教师无法做到理论推导与实践相结合,学生往往做完实验后仍无法将实验现象和理论联系起来,达不到加深对光学傅里叶变换理解的目的,教学也就失去了其本来的意义。

BOPPPS教学模式源于加拿大的教师技能培训,是一种以教学目标导向、以学生为中心的教学模式 [1]。它由导入(Bridge-in)、目的(Objective)、前测(Pre-assessment)、参与式学习(Participatory Learning)、后测(Post-assessment)、总结(Summary)六个教学环节组成 [2]。与传统教学模式相比,BOPPPS教学模式更强调参与式教学,即根据学生课堂反馈情况对教学内容进行调整,目的在于激发学生学习的好奇心,从而提高教学效果。

本文针对“傅里叶光学实验”课程中出现的问题,将BOPPPS教学模式引入课堂教学设计中,将课堂内容分割为六个环节,每个环节之间互相承接,进行教学实践改革探索。

2. 傅里叶光学实验教学内容

2.1. 光学傅里叶变换

光学信息处理是利用光学傅里叶变换效应进行信号的提取、传输及处理的一门学科 [3] [4],其中透镜的光学傅里叶变换是光学信息处理技术的核心。

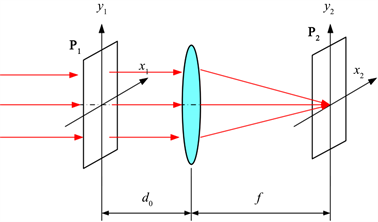

Figure 1. The optical path Fourier transform

图1. 傅里叶变换光路

利用透镜实现光学傅里叶变换的原理如图1所示,平行光经过物平面P1后,利用透镜聚焦到焦平面P2上,其中d0为透镜和物平面之间的间距,f为透镜焦距。P1平面上的复振幅分布可表示为 [5]:

(1)

式中

为振幅,

为输入图像的相位。经过透镜聚焦后,在焦平面上的光场分布可表示为

(2)

其中,

(3)

式中

,

为空间频率坐标,

为入射光波长。从上式可以看出,在透镜的焦平面上,我们可以观测到输入图像的傅里叶变换图像。

在实验过程中,可在物平面上加载不同图像,如圆孔、方孔和双缝,观察其傅里叶频谱。

2.2. 相关图像识别

定义两个函数

和

之间的相关运算 [6]:

(4)

式中*表示函数的复共轭,相关运算可以用来标准两个函数的相似程度,两函数越相似,相关运算的值越大。

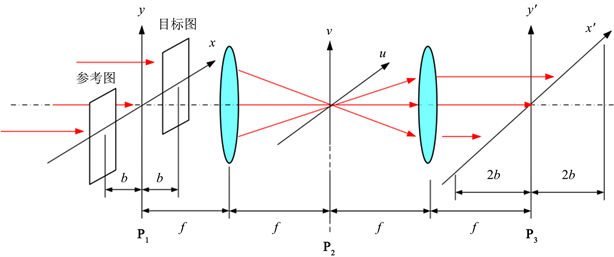

相关图像识别的原理如参考图像和图2所示,将参考图和目标图对称放置于输入平面的光轴两侧,且间距为2b。目标图和参考图分别用

和

表示,则输入函数可记为

(5)

Figure 2. Principles of related image recognition

图2. 相关图像识别原理

经透镜傅里叶变换后,在焦平面上的频谱为:

(6)

再次经透镜进行傅里叶变换后在输出平面P3得到:

(7)

式中

为P3平面上的坐标,前两项分别为

和

与自身的相关运算,位于输出平面中心位置;后两项表示

和

之间的相关运算,其中心位于

位置,因此,当目标图和参考图越相似,

位置的一级谱越明显,反之,则一级谱越弱。

在实验过程中,可在物平面上放置相似度不同的目标图,如“光”“光”和“光”“睿”,通过测试其一级谱的亮度,判断两个图像的相似度。

3. BOPPPS教学环节设计

傅里叶光学实验课程一共90分钟,前30分钟为理论讲解及实验操作讲解,后60分钟为学生实验操作。本文将分别从导入、目的、前测、参与式学习、后测、总结六个环节对傅里叶光学实验课进行教学设计,激发学生的好奇心,提升上课积极性,从而提高教学效果,达到预期教学目标。

3.1. 导入

为了从实验课程开始阶段就吸引学生注意力,挑起学习欲望或主动性,从目前热门的人脸识别技术导入,要求学生提出当前人脸识别的应用场景,思考人脸识别的原理及技术要求。人脸识别的基本原理,是通过提取预存到系统的人脸信息,作为参考,并与目标人脸进行对比,并通过人工智能技术对参考信息和目标人脸进行对比,从而达到人脸识别的目的。基于傅里叶变换的相关图像识别技术,可以对比参考图和目标图之间的相似性,在人脸识别领域具有重要的意义 [7]。

本环节从学生最熟悉同时也是最感兴趣的人脸识别技术出发,探讨光学傅里叶变换及相关图像识别的应用,能有效激发学生的主动思考,相对于传统上直接宣讲光学傅里叶变换公式和相关图像识别原理,能更有效地引起学生的共鸣,此后再进行光学傅里叶变换理论学习和实验操作,往往能达到事半功倍的效果。

3.2. 目的

本科生实验课程的目的是为了加深学生对相关理论的理解,并与实际应用相结合。本实验中,通过上一阶段的导入,充分调动了学生的学习热情,下一步将在学习之前确定有效的学习目标,从而使学生在理论学习和实验过程中带有明确的目的,从而提高学习效率。

本实验的目的主要包括两个部分:

一是重温傅里叶变换的相关理论,并通过光学傅里叶变换实验,使学生进一步加深对相关理论的理解,达到理论与实际相互结合、共同提高的目的。

二是通过相关图像识别实验,深化学生对傅里叶变换及其应用的理解,提高其应用实际理论解决问题的能力。

3.3. 前测

前测的目的,是通过提问的方式,让老师就能有效结合每一个学生实验的具体情况,调整后续教学方法,进而真正做到以学生为中心,让每一个学生都能有所收获。可以提前布置预习题,并在课堂上了解学生的预习情况。本实验中,需要重点了解光学傅里叶变换的基本原理,因此,可以布置开放性的问题,如“什么是傅里叶变换?什么是光学傅里叶变换?它有哪些应用?”。通过开放性的问题,达到测试学生前期准备情况的目的。也可以针对实验中的具体操作进行提问,如“高斯滤波器出光为发散的高斯光束,怎么对其进行准直?”,从而检测学生解决实际问题的能力。

前测能使学生提前预习傅里叶变换的基础知识,提高课堂效率,深化理解,同时,也能加深对每个学生的了解,真正做到因材施教。

3.4. 参与式学习

参与式学习是BOPPPS教学模式的核心环节,在这一环节中,老师根据前测中掌握的学生实际情况,采用不同的方法与不同的学生进行互动式交流,让每一个学生都能学有所用。在实验课堂中,参与式教学的目的是要在实验过程中启发学生的思考,而不是机械式的照搬实验步骤。

如在傅里叶变换实验过程中,需要学生通过实验了解不同图像的傅里叶频谱,在实验环节,还可加入参与式学习环节,让学生分析双缝间距、缝宽对傅里叶频谱的影响。双缝图样及其傅里叶频谱如图3所示。

(a) (b)

(a) (b)

Figure 3. (a) Double-slit pattern; (b) Its Fourier spectrum

图3. (a) 双缝图样;(b) 双缝图样的傅里叶频谱

3.5. 后测

这一环节的主要目的是检查学生是否真正完成目标,好的后测不仅能让学生对自己的学习状态和学习效果有准确的认识,同时还有助于老师根据教学的效果改进前面的“导入”“目的”“前测”“参与式学习”四个环节的教学设计,因此,后测对于BOPPPS教学模式的改进和优化也至关重要。

在后测环节中,主要针对前面“目的”环节提出的学习目标进行检查,即检查学生对于傅里叶变换原理的理解,以及理论和实践结合的能力,提出的问题包括:

1) 圆孔的傅里叶变换中,圆孔尺寸对傅里叶变换后的频谱图有什么影响?为什么?

2) 对图像进行傅里叶变换时,空间光调制器是否需要放置在傅里叶透镜的前焦面处?请说明理由。

3) 相关图像识别实验中,+1级光强所占比例和−1级光强所占比例是否相等?如果不相等,这是由什么原因造成的?

4) 光学傅里叶变换还有哪些应用,请举例说明。

后测的评价指标,主要包括三个层次:第一层次,认知域低层次,学生能初步理解光学傅里叶变换的原理;第二层次,认知域高层次,学生再理解傅里叶变换原理的同时,能与实践项结合,介绍实验中的一些实验现象;第三层次,技能域,在第二层次基础上,学生能发散思维,提出傅里叶变换的其它应用,并设计实验方案。

3.6. 总结

在实验完成后,需要预留几分钟时间,以供老师和学生共同梳理本实验中的知识脉络以及实验细节,进一步巩固学习目标。同时,还可以布置实验报告,也有利于学生自己进行总结,增强学生们的总结归纳能力。

4. 结束语

本文将BOPPPS教学模式应用到本科生“傅里叶光学实验”的教学实践中,以“基于傅里叶变换的图像识别方法”为实例,从导入、目的、前测、参与式学习、后侧、总结六个方面进行课堂教学设计,从各个环节激发学生的学习兴趣,增强学习效果。相对于传统的教学模式,BOPPPS学习模式能让老师们更及时地掌握学生的实际水平,从而及时调整教学计划,做到以学生为本,因材施教,让每一个学生都能有所收获。

同时BOPPPS学习模式的环节设计也不是一成不变的,需要在教学过程中根据学生的学习效果进行改进,以免落入教学形式化的误区。