1. 引言

2019年12月以来,中国武汉爆发了大规模的传染性疾病,官方命名为新型冠状病毒肺炎,简称新冠肺炎。作为一种公共突发性事件,新冠肺炎机制复杂、传染性强的特点极大地增加了我国居民的风险感知程度。风险感知是指个体对风险特征及严重性的主观判断,具有模糊性、复杂性等特点(谢晓非,徐联仓,1995),这也是个体常常基于有限的、不确定的信息进行风险评估,进而高估风险的主要原因(Arma & Avram, 2012)。研究表明,过高的风险感知会增加个体的自杀倾向(Ursano, Kessler, Naifeh, Herberman, Fullerton, & Bliese, 2017),加速群体性事件的爆发(汪伟全,2015)。因而如何降低个体的风险感知颇受学界和政界的关注。

当前风险干预的研究大都以内部心理与外部环境两方面为切入点,普遍认为风险感知是人格特质等内在因素(Cullen & Anderson, 2017; Wang, Xu, Zhang, & Chen, 2016)与时间、距离、客体支持等外在因素交互作用的结果(叶仁荪等,2003;Zhu, Xie, & Gan, 2011)。“一方有难,八方支援”,作为一个以集体主义文化背景下的国家,社会支持是我国风险管理极为普遍的模式。研究表明,社会支持在经济风险管理、特殊群体风险管理、疾病风险管理中均有良好的干预作用(赵仲杰,郭春江,2020;叶春丽,谢小玲,罗美莲,黄丽慧,徐小平,2019)。而疫情作为一个全国性且存在死亡风险的公共事件,可能与一般的风险管理存在差异。因此,社会支持对于疫情治理是否存在作用有待研究,其中的影响机制也需进一步考证。本文旨在探讨社会支持对疫情风险感知的作用和机制,以期为疫情治理工作提供借鉴。

1.1. 社会支持与疫情风险感知

社会支持涉及到认知、行为等多种心理活动的人际互动关系,包含实际支持与情感支持两部分(肖水源,1994;Raschke, 1988)。社会支持常常是疾病风险感知的有效缓冲。有研究表明,社会心理支持系统的建设对于降低冠心病病人的疾病风险感知有着重要作用,这可能是因为社会支持增加了患者面对风险的信心(谢晓非,王惠,任静,于清源,2005)。也有学者基于疫情风险感知本身的特殊性论证两者的关系。有关非典风险感知的研究发现,民众对于非典的高风险感知是其不认同社会心理支持系统的结果(叶仁荪等,2003)。相反,在个体得到更多的情感性和工具性支持后,他们对于SARS等事件的风险感知均呈逐步降低的趋势(Lu, Shi, Lu, & Shi, 2004)。之后甲型H1N1的干预研究也再次印证了这一观点的正确性,如田玲等人(2015)的研究发现,社会支持的增加可以降低民众对于H1N1流感的风险感知程度。总之,以往的疫情治理深受社会支持的影响,基于新冠肺炎与以往疫情风险事件的相似性,本文提出第一个假设:社会支持负向预测疫情风险感知(H1)。

1.2. 社会支持与疫情风险感知:归属感和生命意义感的中介作用

归属感是指个体在某种程度上参与到某个系统或环境中,并感受到自己在其中扮演了重要角色的经历和体验,其中人际行为、认知过程和情感体验是满足归属感的必要条件(Hagerty & Patusky, 1995)。归属感的获得常常是大范围社会支持的结果。有研究表明,给予流动儿童、班级适应不良儿童社会支持可以促进其对于社区、班级的融入(赵英淑,杨磊,2011;肖庚生,徐锦芬,张再红,2011),而相关支持性政策的制定会进一步增加弱势群体的归属感(曾秋芬,刘启营,2019)。与之相反,许多中国移民在异国他乡之所以会感到融入困难,很大程度上是因为他们在跨文化适应中并没有得到曾经享有的社会支持等积极资源(Cheng, Tu, & Yang, 2016)。据此,本文提出第二个假设:社会支持正向预测归属感(H2)。

生命意义感是指人们领会和理解自己生命含义的程度(Steger, Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 2008)。一些中国文化背景下的研究常常将生命意义感与归属感相联系,这可能是由于中国人生命意义感的实现形式一般是社会取向(杨国枢,1993)。具体来说,归属感可以帮助个体创造一种共享的社会身份,拉近个体与一般他人、亲近他人的心理距离,允许个体追求与领悟更高层次的生命意义(Haslam, Jetten, & Postmes, 2009)。据此,本文提出第三个假设:归属感正向预测生命意义感(H3)。

生命意义感带来的积极影响尤其体现为糟糕情境的转变。研究表明,生命意义感可以有效促进患者的积极情绪,降低其对于疾病风险的感知程度(熊朋迪,杨乐,祝卓宏,2015)。相反,生命意义感的缺失会增加个体对于乳腺癌等疾病的风险感知(Spector, Mishel, Skinner, Deroo, & Sandler, 2009),进而增加个体的自杀倾向。此外,在有关灾后心理重建的研究中,有研究者以汶川等三地中职生为研究对象,发现灾后生命意义感的建立降低了他们的风险感知(刘夏竹,2019)。综上,尽管当前关于生命意义感与疫情风险感知关系的直接研究较少,但基于生命意义感在以往风险管理中的作用,本文提出第四个假设:社会支持可以通过归属感和生命意义感的链式中介作用对疫情风险感知产生影响(H4)。

2. 研究方法

2.1. 被试

本研究在2020年2月15日至3月30日期间,采用随机抽样的方式,共收取问卷386份,剔除无效问卷8份(填答不完整),共收集有效样本378份,问卷回收率为97.93%。其中男性164人(43.39%),女性214人(56.61%),被试平均年龄为25.72岁(SD = 8.10),最大62岁,最小15岁。由于60岁以上的样本相比于其他年龄段的样本极少(仅有2人),考虑到样本的代表性,本研究将这两份问卷剔除,最终有376份问卷纳入分析。

2.2. 研究工具

2.2.1. 社会支持量表

采用肖水源(1994)编制的社会支持量表(SSRS)。该量表共有12道题目,典型题目如“在需要时,我能从家庭获得感情上的帮助支持”等。量表采用里克特5点计分,其中1代表完全不同意,5代表完全同意,分数越高,表示个体受到的支持越多。该量表在以往许多研究中得到多次使用,具有良好的信效度(谢康,王品卿,曾天德,吴灿,2020)。本研究中,该量表的α系数为0.88。

2.2.2. 疫情风险感知量表

对于疫情风险感知的测量,采用改编自Lin等人(2008)编制的洪水风险感知问卷。量表共5道题目,典型题目如“在面临新冠肺炎的这些天,你感到的担忧程度是”等。量表采用里克特5点计分,得分越高,代表民众的风险感知程度越高。本研究中,该量表AMOS验证性因素分析结果良好,RMSEA = 0.07,AGFI = 0.94,NFI = 0.98,GFI = 0.98,IFI = 0.99,TLI = 0.97,CFI = 0.99,项目的因子载荷为0.34~0.87。该量表在以往许多研究中得到使用,具有良好的信效度(李凯,2017)。本研究中,该量表的α系数为0.82。

2.2.3. 归属感量表

采用Baumeister和Leary (1995)编制的归属感量表(NTBS),共有10道题目,典型题目如“我感觉自己被其他人所接纳”等。量表总体采用里克特5点正向计分,其中1代表完全不同意,5代表完全同意,得分越高,表示个体的归属感程度越高。该量表在以往许多研究中得到使用,具有良好的信效度(Raijman & Geffen, 2017)。在本研究中,该量表的α系数为0.76。

2.2.4. 生命意义感量表

采用Steger等人(2008)编制的生命意义感量表,量表共9道题目,典型题目如“我明白自己生活的意义”等。量表采用里克特5点正向计分,其中1代表完全不同意,5代表完全同意,得分越高,表示个体的生命意义感程度越高。该量表在以往大量研究中得到使用,具有良好的信效度(蒋海飞,刘海骅,苗淼,甘怡群,2015)。在本研究中,该量表的α系数为0.73。

3. 研究结果

3.1. 共同方法偏差的控制与检验

由于本研究完全使用量表进行调查,因此可能存在共同方法偏差的问题。根据周浩和龙立荣(2004)的建议,本调查问卷中包含反向描述的题目,且设置回答方式为匿名。同时使用SPSS22.0进行Harman单因素共同偏差检验。结果发现:特征根大于1的因子共有9个,解释了总方差变异的62.4%,并且最大公因子解释总变异量的24.28%,表明本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

3.2. 描述性统计及相关分析

本研究中,社会支持与疫情风险感知存在显著的负相关关系(r = −0.32, p < 0.001)。社会支持与归属感呈显著正相关(r = 0.44, p < 0.001)、归属感与生命意义感存在显著的正相关关系(r = 0.35, p < 0.001)、生命意义感与疫情风险感知存在显著的负相关(r = −0.32, p < 0.001),各变量的相关矩阵、平均数以及标准差如表1所示。

Table 1. Descriptive statistical results and correlation coefficient matrix (N = 376)

表1. 描述性统计结果和相关系数矩阵(N = 376)

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001,下同。

3.3. 归属感与生命意义感在社会支持对疫情风险感知影响中的中介作用

依照温忠麟与叶宝娟(2014)所建议的中介效应分析流程,通过逐步回归的方法分析变量之间的关系,在控制了性别、年龄的前提下,进一步通过Bootstrap方法分析其中介效应。首先,使用process模型4进行中介作用的检验。结果表明(见表2),社会支持可以显著预测归属感和疫情风险感知;社会支持和归属感均能显著预测生命意义感;当社会支持、归属感、生命意义感、疫情风险感知同时代入回归方程时,只有归属感与生命意义感对疫情风险感知有显著的预测作用,社会支持对疫情风险感知的直接预测作用不显著。

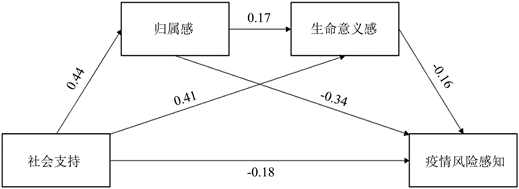

其次,对中介效应的直接检验结果(如表3所示)表明,社会支持中的归属感与生命意义感的总间接效应的Bootstrap 95%置信区间不含0值,说明两个中介变量在社会支持与疫情风险感知之间存在显著的中介效应。这一中介效应由三个间接效应构成:第一,社会支持 → 归属感 → 疫情风险感知的间接效应1,其置信区间不包含0,表明归属感在社会支持与疫情风险感知之间具有显著的间接作用(0.15,占总效应的45%);第二,社会支持 → 归属感 → 生命意义感 → 疫情风险感知的间接效应2的置信区间也不含0值,表明这条路径产生的间接效应(0.01,占总效应的4%)也达到了显著水平;第三,社会支持 → 生命意义感 → 疫情风险感知的间接效应3的置信区间同样不包括0,表明这条路径产生的间接效应(0.06,占总效应的20%)也达到了显著水平。社会支持对疫情风险感知的路径如图1所示。

Table 2. Results of regression analysis

表2. 回归分析结果

注:性别为哑变量,其中男 = 0,女 = 1。模型中各变量均经过标准化处理后代入回归方程。

Table 3. Results of mediating effect test

表3. 中介效应检验结果

Figure 1. Path map of the impact of social support on epidemic risk perception

图1. 社会支持对疫情风险感知影响的路径图

4. 讨论

本研究探讨了社会支持对于疫情风险感知的作用及其机制,结果表明:社会支持对于疫情风险感知具有显著的负向预测作用,研究假设1得到证实;社会支持对于民众的归属感具有显著的正向预测作用,研究假设2也得到证实。中介检验的结果表明,归属感与生命意义感在社会支持对疫情风险感知的影响中起中介作用,且这一中介作用包含了三条路径,假设3与假设4也得到了支持。

前人的研究大都从本能和文化的角度阐释社会支持与疫情风险感知的负向关系。其中本能主义者认为,建立共同防范风险的团体可以有效缓解个体的基因丧失恐惧(Sass & Mattson, 1999)。最近的解释主要侧重于文化层面(McGuire, 2016)。有研究发现,人们感知到的健康风险并不取决于风险本身,而是取决于民众感知到的疾病易感性以及保护效能感,而中国的集体主义文化最大程度地增加了中国人的保护效能感(Kim, Sherman, & Updegraff, 2016)。

4.1. 归属感的作用

在前人的研究中,归属感常常与家庭亲密度(杨青,易礼兰,宋薇,2016)、良好的人际关系(彭丽娟,陈旭,雷鹏,邹荣,2012)、自我效能感(肖子怡,王东,张文娜,2019)等积极变量相联系,且对于归属感的研究多集中于学校、弱势群体等层面,鲜有研究将归属感与疫情风险感知联系在一起。对于社会支持与归属感的关系,最近的研究主要基于文化心理学的角度解释二者的关系(Kim, Sherman, & Updegraff, 2016),这是因为中国已经将社会支持视为公共突发性事件的常规解决方法,并且这一方法逐渐演变为一种文化观念(刘亚楠,张舒,刘璐怡,刘慧瀛,2016)。具体来说,归属感是中国集体主义的象征,它是中国人民紧密团结的文化传统、公大于私的文化信念(盛艾,朱海亮,2012),以及传统差序格局社会中关系格局的体现(费孝通,2012)。归属感作为一种文化概念可能会最大程度地减小个体的死亡恐惧,这也是疫情期间我国进行大范围社会支持的主要原因,因此本文对于这一变量的探讨具有一定的文化现实意义。

4.2. 生命意义感的作用

与幸福感、生活满意度等概念不同,生命意义感是一个更为深层次的概念。具体来说,生命意义感并非完全是积极情绪的结果(赵娜,马敏,辛自强,2017),消极情绪也可以提升个体的生命意义感,这是因为人们有可能从当前的糟糕状态中意识到更好的成长机会及意义寻求(Steger, Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 2008)。以往研究发现,疫情等风险事件可以增加个体寻求生命意义的动机(王佳一,2013),本研究则反过来探讨了生命意义感对于疫情风险感知的影响。新冠肺炎可以说是死亡的象征,我国民众通过建立与他人的联系寻求生命意义感,从而减轻了死亡焦虑,降低了对疫情的风险感知(吴静,雷雳,2011)。本文基于群体归属的角度预测个体的生命意义感,研究结果证实了增强个体的生命意义感对于疫情治理的重要性。

4.3. 疫情风险感知

与疾病风险、创业风险等个体风险不同,新冠肺炎疫情这一风险事件具有范围大、传染迅速、机制复杂等特点(罗琳,曾晓进,廖欣,杨应乾,2020),因而新冠肺炎疫情的治理和一般的风险治理存在较大差异。其一,与普通的风险事件相比,疫情防控要求的社会支持更广泛,不仅涉及到家人、朋友的支持,政府、社会的支持也扮演了重要角色;不仅事发地的民众需要社会支持,其他非重点地区的民众同样需要社会支持(许明星等,2020)。其二,社会支持在之前的疫情治理(如非典)中曾起到重要作用,而如今社会的主流价值观有所变化,例如归属感等象征集体主义的概念与以往相比有所动摇,因此在这一背景下探究社会支持是否还能达到良好的效果尤为必要(贺晓峰,2013)。其三,以往研究普遍将社会支持作为政府应对疫情的补救措施(张静,李倩,张文娟,何成雨,解超芳,2020),而本文旨在将社会支持常态化,因此本研究对疫情的常态化治理具有一定的指导意义。

4.4. 研究启示

首先,本研究发现社会支持在此次疫情治理中仍然具有良好效果,这一结论为国家实行社会支持政策提供了合理性。而且本文区分了疫情风险感知与一般风险感知的关系,为社会支持的具体化提供了启示。其次,无论是社会支持还是归属感,都是集体主义文化价值观的体现。回顾我国多次疫情治理,集体主义都承担了至关重要的角色;但由于西方个人主义的入侵,我国的集体主义社会有演变为陌生人社会的倾向。此研究有助于深刻认识我国本土价值观的重要意义,看到其在重大公共突发性事件中的巨大作用(贺晓峰,2013)。最后,本文在文化心理学层面丰富了生命意义感的研究,未来可以进一步探讨生命意义感在不同文化下的共性与差异性。

NOTES

*共同第一作者。